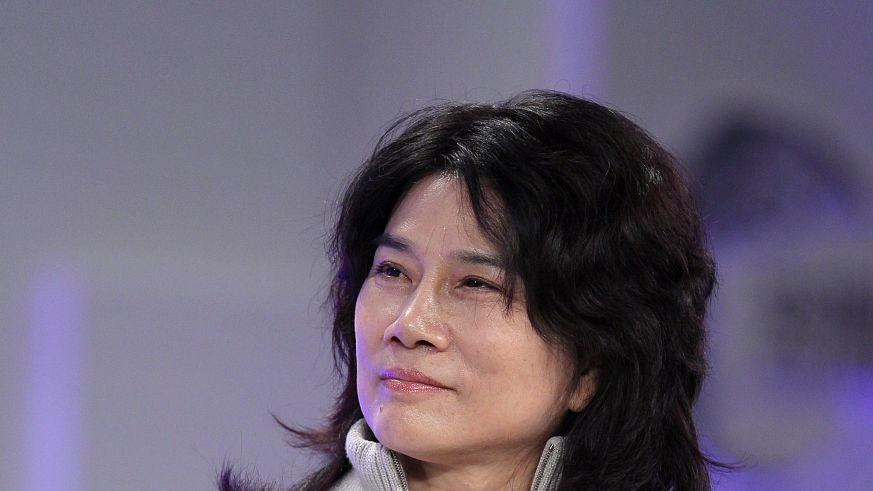

2025年4月22日,格力电器股东大会上,董明珠一句“绝不用海归派,海归派里有间谍”的发言,像一颗深水炸弹引爆全网。这位掌舵格力二十多年的“铁娘子”,以一贯的犀利姿态将企业用人策略与国家安全议题捆绑,掀起“本土派”与“海归派”的激烈论战。

有人拍手叫好:“核心技术必须掌握在自己人手里!”也有人痛心疾首:“钱学森若在世,还能回国造导弹吗?”当“宁可错杀三千”的保守用人观,撞上全球化浪潮下的开放需求,这场争议早已超出格力一家企业的边界,成为中国制造转型期的集体焦虑缩影。

一、董明珠的“人才铁律”:技术安全与本土信仰

“海归派里有间谍”的言论看似极端,实则暗合格力多年的人才战略。在董明珠治下,格力研发团队的1.3万名工程师中,海归占比不足0.5%。这种近乎偏执的“本土化”背后,藏着两个硬核逻辑:

一是技术安全的生死线。格力掌握着空调压缩机、钛酸锂电池等22项“国际领先”技术,这些专利构筑了企业年赚222.8亿元的护城河。而近年来多起商业间谍案刺痛企业神经——2024年某家电企业因海归工程师泄露专利配方,直接损失超10亿元。董明珠的担忧并非空穴来风:“核心技术若被窃取,格力就不是格力了。”

二是对本土培养体系的绝对自信。格力与清华、华中科大等高校共建“格力班”,每年投入2亿元打造“产学研闭环”。从车间流水线走出的技术骨干谭建明,带领团队研发出打破外企垄断的工业机器人,成为“土生土长”人才的标杆案例。董明珠曾放话:“我们不需要‘镀金’的学历,只要能为格力拼命的人。”

二、反对声浪:闭门造车还是战略短视?

董明珠的“狠话”同样遭遇猛烈炮火。法律界首先发难:《就业促进法》明确规定不得因学历背景歧视求职者,格力此举涉嫌违法;经济学家则警告:“当企业用人标准绝对化,创新活力必然枯竭。”更深层的矛盾,在于全球化时代的技术博弈逻辑:

华为的镜子照出格力短板:任正非“一杯咖啡吸收宇宙能量”的名言,道出华为全球引智的开放胸襟。其5G专利数超格力空调专利总和,背后是700多名外籍专家的贡献。而格力海外营收占比仅12%,远低于美的(41%)、海尔(52%),过于单一的人才结构被指加剧“出海难”。

钱学森之问的当代回响:有网友翻出历史:“若当年拒绝钱学森等海归,中国两弹一星至少要推迟20年!”当前人工智能、量子计算等领域,全球顶尖论文80%由跨国团队完成。正如某海归博士在社交平台的控诉:“我在MIT学成回国,反被贴上‘潜在间谍’标签,这是对人才的羞辱。”

三、撕裂的民意:民族自信VS开放焦虑

这场争论在民间分裂出两大阵营:

支持者高举“产业自立”大旗。某平台投票显示,62%网民力挺格力:“海归动不动要百万年薪,本土人才踏实肯干!”格力“3000套终身公寓”“20亿人才社区”的福利体系,被视作留住本土精英的范本。更有制造业老板现身说法:“我们厂技术骨干全是中专毕业,比海归博士更能解决产线故障!”

反对者痛陈“闭门造车”危机。某猎头公司数据显示,格力海外业务高管本土化率仅38%,远低于行业平均水平。2024年格力收购巴西企业后,因文化冲突导致的市场误判,暴露了国际化人才短缺的硬伤。一位投资人尖锐点评:“董小姐嘴上喊着‘让世界爱上中国造’,身体却很诚实——格力连人才都不敢‘引进来’。”

四、破局之道:安全与开放如何兼得?

董明珠的争议言论,本质上是中国制造在技术封锁与全球化夹缝中的生存探索。要打破非此即彼的思维定式,或可参考三条路径:

1. 分级防控,精准排雷

华为的“鸿蒙班”模式值得借鉴:对涉密岗位实施背景审查与技术隔离,非核心部门则大胆启用海归人才。比亚迪的“技术鱼池”管理体系更将专利分为核心、外围、基础三级,对应不同权限。既守住安全底线,又避免“一刀切”误伤。

2. 搭建本土与海归的协同平台

清华大学“海归导师制”提供启示:让归国学者带领本土团队攻关,既注入国际视野,又促进知识转化。福耀科技大学引进诺贝尔奖得主担任客座教授,同样实现“借脑不换魂”。

3. 政策引导构建良性生态

国家可建立技术安全认证体系,为企业用人提供风险评估指南;地方政府可设立“海归创业保险”,降低企业引才顾虑。正如某专家建议:“与其争论‘用不用’,不如完善制度让人才‘放心用’。”

回望格力厂区门口的标语——“人才不是成本,而是企业的未来”,这场争议的终极答案或许藏在董明珠的下一招棋里。当中国制造从“跟跑”迈向“并跑”,既要警惕“开门揖盗”的风险,也要避免“闭门造车”的陷阱。

钱学森用毕生心血证明:真正的技术自信,不在于人才来自哈佛还是清华,而在于能否让全球智慧为中国所用。董明珠的“海归排斥论”是一面镜子,照见中国企业的现实焦虑,也映出转型升级的必经阵痛。或许正如网友所言:“格力今天的选择无所谓对错,但中国制造的未来,绝不能只有一种答案。”

俺太支持了