经历过那场边境冲突的老兵们普遍认为,越南军队的作战能力确实不容小觑,他们绝非等闲之辈。这些战士在战场上展现出了极强的战斗素养和坚韧精神,给对手留下了深刻印象。老兵们回忆起当年的战斗场景时,依然对越军的顽强意志和战术水平给予高度评价。

越军对战场环境的熟悉程度超乎想象,他们提前为解放军的进攻做足了准备。在战斗打响之前,越军炮兵就已经精确测量了所有关键地点的坐标,包括每一条河流、小溪,每一条狭窄的小路,以及每一座山丘。这种细致的准备工作使得他们在战场上占据了极大的优势。

我们部队刚进入一个预先定位的区域,越军的炮火就密集地倾泻而下,像暴雨般猛烈,让我们措手不及。

越南军队的炮兵侦察和火力支援协同效率极高,行动极其灵活,在某些区域的冷炮作战技巧与解放军的战术风格如出一辙。

在高平战役告一段落后,41军进入高平市区进行物资回收。在此期间,警戒部队屡次遭遇越军使用大口径火炮的冷炮攻击。

经过一番分析,军方推测城南的水塔内可能藏有越军的炮兵观察哨。于是,他们用无后坐力炮对水塔进行了精准打击,直接摧毁了半边塔身。这次行动后,部队再也没有遭遇过冷炮的骚扰。

自上世纪50年代起,中国解放军曾长期指导越南军队,但到了后期,我们已有二十多年未参与实战。相比之下,越南军队几乎年年都在战场上历练。

越南军队曾与美法两国的精锐部队展开激烈对抗,这些西方强国虽然实力强大,但也成为了越军的最佳实战教官。通过长期的生死较量,越军积累了丰富的战斗经验。

从某种角度来看,越南军队实际上给了我们不少启发。最初交手时,解放军的表现还有些生疏,但他们进步神速,没过多久就反超了越军,展现了强大的学习与适应能力。

1979年2月底,经过在同登地区的激烈战斗,解放军163师成功攻克了作为谅山重要屏障的据点,随后向谅山方向推进,形成战略威胁。

同登至谅山一带的地形以连绵起伏的丘陵为主,这种地貌对进攻方极为不利,尤其限制了坦克和装甲部队的机动性。相反,防守方却能充分利用这种自然屏障,占据显著的地理优势。

2月27日那天,163师487团正准备攻打扣马山。这座山位于谅山北边,高度有800多米。拿下它,我们就能在山上部署火炮,直接对准谅山市区。

当天天气状况糟糕,清晨开始就下起倾盆大雨,浓重的雾气笼罩四周,能见度极低,超过五十米的距离就难以辨认物体。这样的恶劣气候条件给进攻和防守的双方都带来了不小的困扰。

攻击方由于对战场环境缺乏了解,常会在行进过程中误入敌方防区。而守备部队由于视野受限,往往要到敌军逼近至近距离时才能察觉。这种态势下,双方都面临着巨大的战术风险:进攻方容易陷入被动,防守方则可能错失最佳防御时机。地形熟悉度和战场态势感知能力的差异,直接影响着战斗的进程和结果。

战斗打响仅十天后,487团"红一团"的官兵们已经完全适应了战场节奏。与初次交战时的手忙脚乱不同,现在他们的作战配合明显提升了一个档次。步兵和坦克、炮兵之间的协同作战越来越默契,整体战斗力有了质的飞跃。

487团在作战时得到了55军直属坦克团1营的增援。尽管坦克在攻坚任务中表现不佳,但其配备的直瞄火炮却展现出显著优势,能够提供比远程炮兵更快速、更精确的火力支持。鉴于这一战术价值,即便存在使用上的不便,部队仍不得不依赖这一装备。

越军对我军的坦克格外重视,尤其是62式轻型坦克,由于装甲较薄,他们的大口径火炮和反坦克火箭筒都能轻易击穿,因此越军并不惧怕这些坦克。

敌军对我军的战术有深入了解,他们清楚我们的坦克和步兵会协同作战,因此坦克一出现,他们的炮火就会紧随其后,专门打击坦克后方的步兵。

清晨7点50分,炮兵部队按计划展开火力支援。由于天气条件恶劣,视野受限,地面部队完全看不见炮火产生的烟雾和闪光,唯一能感知的就是持续不断的爆炸轰鸣。

战斗打响后,487团分成三支队伍朝扣马山推进。其中3营负责攻打303高地,7连作为3营的先锋部队,紧随坦克向敌阵突进。

据参加过战斗的老兵回忆,当时步兵与坦克的距离近得惊人。他们所在排处于最前线,与敌方坦克几乎贴身,只差一点点就要撞上坦克的后部了。这种近距离接触,生动地展现了当时战场的紧张局势。

在多次实战中,7连对坦克的感情复杂。一方面,坦克庞大的体型能有效吸引敌方的机枪和步枪火力,减轻了步兵的压力。另一方面,坦克的火炮威力远超手榴弹和无后坐力炮,为战斗提供了强大的火力支援。

越军的重型迫击炮和火箭筒密集轰击坦克,炮弹像暴雨般倾泻而下,令步兵们心惊肉跳。

老兵王志军,当年担任7连“狼牙山五壮士班”的班长,回忆道:在他们准备发起进攻前,坦克1营2连的连长黎德才驾驶的坦克就停在他们班战士的旁边,持续向越军的阵地进行炮击。

王志军很快察觉到情况不对劲。作为一名久经沙场的基层指挥官,他对战场的微妙变化有着敏锐的直觉,总能预感到潜在威胁。意识到危险可能临近,他果断下令全班迅速撤离当前位置,转移到安全地带。

这十几名战士刚撤出阵地,敌人的重型迫击炮弹就密集地砸了过来。要是他们还留在原地,整个班恐怕就全军覆没了。

在步兵推进至敌军阵地的同时,师团两级炮兵迅速依据前线反馈调整射击方案,精准打击越军火力点。炮火覆盖下,303高地瞬间被浓烟笼罩,大量越军士兵在猛烈轰炸中伤亡惨重。

在连续七次冲锋拿下敌军阵地后,眼前是一片血肉模糊的景象。对于那些被炸得神志不清但还有一口气的敌人,我们也"好心"地补上了最后一枪。这场战斗打得干脆利落,堪称完美无缺。

相比之下,7连的表现就不如2营5连老练了。5连当时负责攻打郭注山高地,这个高地位置在417高地和536高地之间,由2营副营长周元生亲自指挥。

周元生是7连的指导员,土生土长的广西人,自幼在中越边境生活,对那一带的地理和人文环境了如指掌。

2月17日战斗开始后,周元生跟随487团2营跨入越南境内。由于2营5连的连长在进攻探某时受伤,周元生被临时指派接任连长职务。他在战场上展现出了出色的战术智慧和英勇表现,很快就被提拔为2营的副营长。

当部队行进至郭注山附近时,周元生观察到山顶异常安静,完全没有越方士兵活动的痕迹。这种反常的寂静立即引起了他的警觉。

郭注山地理位置极为关键,是军事战略中的核心区域。它的东侧紧邻同谅公路,西面靠近扣马山,这种地形决定了它必然成为双方争夺的焦点。考虑到其战略价值,越军在此部署防御力量是必然选择,不可能对此要地置之不理。这种军事布局体现了越军对战略要地的重视程度,也反映出该地区在战场上的重要性。

周元生稍作思索,随即下令全体步兵隐蔽于山脚,未经指示不得暴露,仅留司号员随侍在侧。

487团的炮兵部队迅速对郭注山进行了炮火覆盖,紧接着,周元生下令号手吹响进攻信号。随后,山脚下的步兵们开始大声呼喊,模拟冲锋的态势,以此迷惑敌人。

越军藏在掩体和地道中,听到解放军高声呐喊,误以为我军已发起进攻。他们迅速冲出,打算给予我们猛烈反击。然而,迎接他们的并非我军的冲锋队伍,而是密集的子弹。

周元生通过望远镜观察到越军离开掩体,迅速联系后方的炮兵进行打击。炮火突然袭来,越军措手不及,完全被这突如其来的攻击打乱了阵脚。

当越军伤亡惨重,狼狈撤退之际,2营看似漫不经心地发射了几轮炮火,紧接着5连在山脚下高声呼喊,号手吹响了冲锋号。

面对我军的猛烈炮击,越军被迫连续两次仓促应战,但每次都被我方火力重创。经过这两次惨痛教训后,他们再也不敢贸然出击,转而选择龟缩在防御工事内,采取被动防守的战术。

周元生觉得时机到了,他让大部分人在山下继续喊叫和吹号,以此迷惑越军。同时,他派战斗英雄马旭旺带领一支精锐部队,利用地形悄悄往上爬。

越军完全没料到我们的战术如此灵活多变,直到马旭旺带人悄悄潜入战壕,他们才反应过来,但为时已晚。我军迅速投出一排手榴弹,瞬间将敌人炸得溃不成军,哀嚎声四起。

五连在攻占郭注山越军阵地时,伤亡较少,战果却相当显著。相比之下,488团三连在417高地和487团二连在536高地的战斗要激烈得多,损失也更惨重。五连的行动显得更加高效,付出的代价远低于其他两个连队。

广州军区司令员兼东线总指挥许世友在了解这一战况后,对其给予了高度评价。他表示:“这体现了智谋,在军事战略中称为谋略,这位副营长善于运用巧妙的战术。”

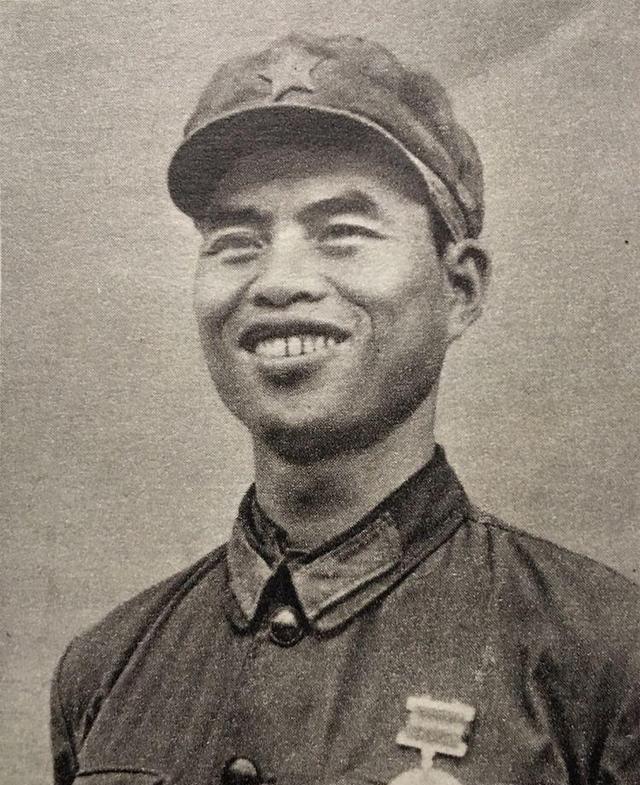

1979年对越自卫反击战结束后,周元生被中央军委授予全国一级战斗英雄称号,并荣获一等功。他先后三次受邀前往北京天安门参加国庆观礼。1986年,周元生从副团长的职位上转业到地方,随后担任惠州市民政局副局长。

战场上,一个既勇敢又聪明的指挥官有多关键!他们不仅要有胆量,还得有脑子,懂得灵活应对。这样的指挥者能在复杂的战局中迅速做出判断,找到最佳策略,带领部队取得胜利。没有他们,再多的兵力也可能乱成一团,白白浪费。所以说,优秀的指挥员是决定胜负的关键因素之一。