回家的路上,我拖着步子,像背着一座山。父亲周长海,棉纺厂的工人,母亲李巧云,镇小学的老师,他们所有的希望都寄托在我身上。

晚饭桌上,父亲的筷子敲得碗沿叮当响:“隔壁老刘家儿子比你小一岁,都考上北师大了!你整天就知道看闲书,数学物理一塌糊涂!”

母亲护着我:“孩子已经够难受的了,你少说两句!”

“就你惯着他!”父亲摔了筷子,出门去了。

后来,班主任王老师来家访,建议我去城东新开的补习班,说是县师范毕业的林雪梅老师教得不错。

我背着书包,忐忑地来到补习班。教室不大,却窗明几净。林老师二十六七岁,圆脸大眼,扎着马尾辫,走路带风。

“你们来这儿,不是来混日子的,”她第一天上课就给我们立规矩,“想考上大学,就得付出比别人多一倍的努力!”

林老师的语文课很有意思,她不光讲课本,还讲名著、作家的故事、写作技巧。“巴尔扎克写《人间喜剧》的时候,每天只睡四个小时;托尔斯泰写《战争与和平》,修改了七遍。”她讲得眉飞色舞,“这些大师之所以伟大,是因为他们懂得坚持。”

我偷偷看闲书被她发现了,她没批评我,反而借给我一些名著,告诉我知识面广一点好,但要分清主次,现阶段的主要任务是考上大学。

她发现了我的写作天赋:“明亮,你的作文有灵气,就是太懒了。这么好的文笔,如果能把其他科目也补上来,考个好大学不成问题。”

我挠挠头:“林老师,我笨,数学太难了。”

林老师摇摇头:“不是笨,是静不下心来。数学不行,我给你介绍个好老师。”

就这样,我开始跟着姜老师补习数学。姜老师四十多岁,教得很细致,让我渐渐找到了学习数学的感觉。

可惜,第二年高考,我还是落榜了。父亲气得一个星期没跟我说话。母亲安慰我:“没事,明年再来。”林老师也只让我去办公室,重新安排了学习计划,语气坚定地说:“今年差二十分,明年一定能行!”

复读的日子很苦,看着身边的同学一个个考上大学,我常常感到迷茫。第三年高考后,我借酒消愁,在路上碰到了林老师。

“周明亮,你这是干嘛呢?”她闻到我身上的酒气,皱起了眉头。

我带着哭腔说:“林老师,我是不是太没出息了?三次了,三次了都没考上……”

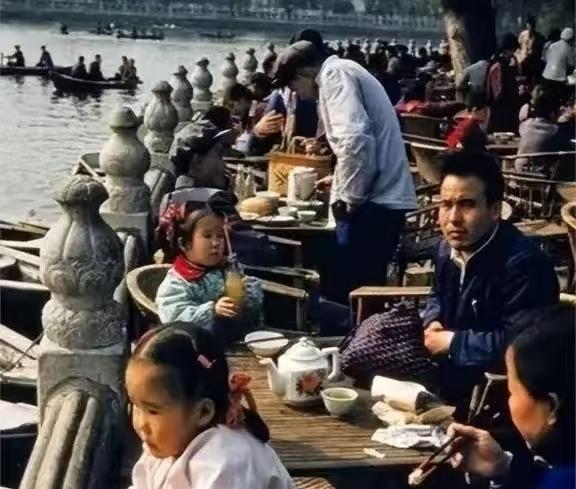

她带我去小茶馆,要了壶茶和小菜。“想说什么就说吧。”

我一股脑地倾诉了内心的苦闷。

林老师静静地听着,然后问我:“明亮,你知道为什么要上大学吗?”

“为了…找个好工作?”

“那你为什么要找个好工作呢?”

“赚钱啊,过好日子。”

“那你觉得什么是好日子?”

我哑口无言。

林老师说:“每个人都有自己的路,不一定非得考大学。但既然选择了这条路,就得坚持走下去。我父亲在文革时被下放到这儿,当时他多绝望啊,可他从没抱怨过。人这一辈子,得经得起挫折。”

林老师的话点醒了我。第四年高考又失败了,父亲在厂里受伤,医药费让家里雪上加霜。我决定放弃复读,去南方打工。林老师没劝我,只给了我一本路遥的《平凡的世界》。

看完书,我决定继续复读。我和几个复读的同学组成了“坚持小组”,林老师每周日下午还会带我们去她家给我们开小灶。

1995年夏天,我终于考上了县城大专的财会专业。我第一时间跑去告诉林老师,她笑着说:“我就知道你能行。”五年了,她一直陪着我,从未放弃。

上了大专,我对会计提不起兴趣,却写了一篇《县城的早晨》发表在校刊上。更巧的是,林老师也调到了我们学校。在她的鼓励下,我开始给县报投稿,慢慢地,也发表了几篇文章。

父亲下岗了,我的稿费虽然不多,但也多少能补贴家用。父亲拿着报纸对邻居炫耀:“看看,我儿子现在是作家了。”

大专快毕业时,县广播电台和省城日报社都向我抛出了橄榄枝。我犹豫不决,去找林老师商量。她毫不犹豫地说:“去省城,这是个难得的机会。”她甚至提出送我去省城。

去省城的路上,汽车抛锚了,我们不得不在小镇住一晚。小旅馆只有一个标间,林老师睡在沙发上。那天晚上,我们聊了很多,她讲了她的大学生活,她的理想,她父亲的故事。

我问她为什么一直单身,她说没遇到合适的人。我问她什么样的人才算合适,她说:“有责任心,有理想,能坚持自己认定的事情,不管遇到什么困难都不轻言放弃的人。”

那一刻,我意识到我喜欢上了林雪梅。

到了省城,我努力工作,定期给林老师写信。两年后,我回家探亲,听说林老师要结婚了,心里五味杂陈。我去找她,她告诉我婚约取消了。

她问我:“你知道我为什么一直支持你坚持考大学吗?因为我欣赏有梦想,并且愿意为梦想付出的人。我一直在等一个这样的人。”

1998年,我和林雪梅结婚了。我在县电台工作,业余时间写作;她继续教书。2000年,我的第一本乡土小说集出版了。林雪梅为我办了签售会,请来了县里的文艺爱好者和她的学生们。后来,我们一起办了个读书会,免费辅导那些家境贫寒的孩子。

有时候,我会想起那段复读的岁月,想起那个陪我走过风雨的林老师。人生的路很长,曾经的那些坎坷,如今看来,都变成了珍贵的回忆。而林老师,就是我生命中最美的风景。