《水浒传》的中心思想不在文学上,而在更深层面的社会理论上。

在我们进入重点话题之前,先来简要了解一下历史背景。

在《水浒传》完成的历史时期,中国的社会制度受到了“外儒内法”理论的限制。

面对缺乏资本原始积累的情况下,中国社会的进步受到了小农经济的桎梏。

尽管可以吸纳输入的贵金属,但是长期资本的输入未能孕育出资产阶级,反而加强了小农地主经济。

这种局面造成了一个严重的问题,即中国的社会结构无法得到更新。

由于缺乏引起质变的外部资本输入,中国的社会制度陷入停滞,导致了基础理论的停滞,这进一步阻碍了社会制度的突破。

因此,无论中国在这一时期爆发了怎样的战争、遭受了怎样的苦难,提出了多么创新的理论,都只能不断重复历史循环,困在封建制度下无法自拔。

明末的顾炎武、黄宗羲等人已经察觉到了这个问题的存在,并提出了一些解决方案,例如顾炎武在《天下郡国利病书》中提出了士族分权的解决方案,然而这些方案在实践上并不可行。

那么,摆脱理论束缚、建立新的制度是否可行呢?

不太可能。因为社会是概念的具体化,它需要理论来形成被各个阶层认同的理念。

就像中国建立封建制度必须依靠《韩非子》奠定框架,再进行修正;

也许有人会反驳,认为宋朝至晚清存在经济发展不错的时期,应该能够跳出理论去建立新的制度吧?

确实有,但是,欧洲列强的资产阶级革ming和工业革ming是依靠当时全世界的黄金白银,在狭小的国土上使资本产生充分的溢价,高额利润掩盖了社会变革的负面影响。

然而,中国离不开这种程度的贵金属输入,因此只能完全承受经济发展所带来的副作用——社会阶层的分化。

这一点在《金p梅》中更为突出。简言之,在《金p梅》的世界中,“贫穷好人不得长命,富贵坏人却似神仙”,这引发了人们的深思。

为了解决这个社会矛盾,中国社会不得不在宋代发展出了极端的“程朱理学”,希望通过文化的力量压制由商品经济带来的阶层差异,以维护社会的稳定性。

接下来,让我们回到正题。我认为《水浒传》的中心思想可以分为两个层面的三个段落。

第一个层面是对社会的不满。

从原文来看,《水浒传》的作者可能经历了乱世,因此对基层官吏和地主并没有很不好的印象。

因此,小说中大部分批判的焦点都放在了官府身上。这一点也是大部分读者所解读的内容。

第二个层面是对历史循环的意识,并试图通过传统的基础理论打破这种循环。

这个层面在小说中分为两个节点:

第一个节点是大聚义之前,这个阶段的关键思想是金圣叹的“乱自上起”。

其中包含着复杂的社会逻辑关系,可以追溯到《利维坦》、《社会契约论》等理论。

然而,需要明白的一点是,所谓的“人Q”并不是上天赋予的,而是在群体中诞生的。上天只赋予了“物竞天择,适者生存”的自然法则,为什么只赋予人以人Q,而没有赋予狗、猫、蚊子或蟑螂以权利呢?

那么,《水浒传》中为什么有些情节中毫无人Q甚至人性的痕迹呢?那是因为“乱自上起”。

世界上只有一种“完美犯罪”,那就是改变制度。

在制度的既得利益群体中,只要加入了这个圈子,无论是好人、坏人、老人还是孩子都会剥削下层利益。

这就好像下棋一样,红方给自己设置了加倍的车、马、炮,黑方怎么下都是必败的。

那么黑方应该怎么办呢?别玩这个游戏了呗。

也就是说,那些不愿意接受这套制度的个体收回了自己的权利,回归到了自然的本性,不再受群体社会法则的束缚。

因此,在小说中我们看到了梁山好汉们各种超出现代道德承受力的行为,例如滥杀、吃人、抢夺,甚至杀害孩子。

这些行为只是破坏制度的结果,和平时代的人们看到了梁山好汉的“不完美犯罪”,却忽视了更深层、更可怕的“完美犯罪”。

举个简单的例子来说,如果林冲、武松选择走合法途径来申诉冤屈,是根本无法实现的。

武松的另一种人生可以参考同人作品《金p梅》,一个身负冤屈却只能匍匐在豪强脚下的可怜虫,连报仇都要等西门庆快活死了才能杀个潘金莲泄愤。

然而,在《水浒传》中,这两位英雄直接摧毁了这个旧的制度。

所以,在小说中我们会看到一些关于“不义之财”和“大头巾弄得歹了”的描述。

有些人曾试图在乱象丛生的时代中探索新的前进道路。

其中一个例子是俞万春的《荡寇志》。然而,这本书依然沿袭了《水浒传》的故事线路,先是描述了落草的情节,然后讲述了招安的过程。

为了突出主人公所在的猿臂寨,甚至虚构了梁山和蔡京等人勾结的情节,将梁山描绘成一个“既得利益群体”的存在。

《水浒传》的作者对旧制度感到不满,因此构思了一个以江湖规则为中心的理想社会,各种低端职业在这里被平等对待。

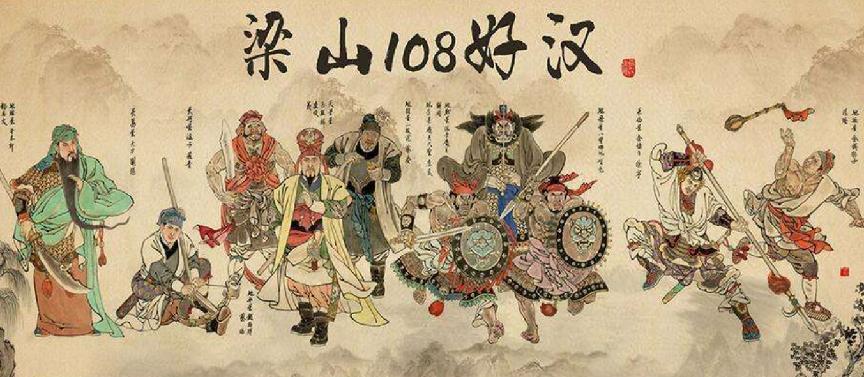

然而,仔细审视梁山108将的身份,除了关胜是个小武官外,其他人大多是吏员,其中许多是地主豪强或从事低端行业的人。

即使是智者吴用也只是个教书先生,武力强大的卢俊义也只是个土财主。

然而,尽管《水浒传》的作者非常有才华,但他也无法突破传统理论的限制,无法创造出全新的社会科学理论。因此,我们可以看到故事中存在一个矛盾的点——梁山一方面在建立新规则,一方面又坚守着旧有的道德观念。

作者既找不到新群体的未来发展方向,也无法让梁山重复历史循环成为“反贼”,更不能虚构历史,因此故事的后半部分向旧制度做出了妥协。

再来讨论一下大聚义之后的情况。通常人们认为是宋江害死了梁山,但这种观点是有偏见的,用毛教员的标准来要求宋江实在是不切实际的。

其实梁山面临着两个选择: 第一是成功地造反,宋江真的成为了大皇帝,卢俊义成为小皇帝,使中国的历史进入下一个循环。

然而,这个选择的成功率接近于零。虽然历史上有许多成功的造反事件,但在整个历史中,发生了数以千计的造反事件,成功率远低于中500万彩票的中奖率,而不成功的结局就是全员上西天,例如方腊等人。

第二个选择是与旧制度妥协,通过立功赚取编制,活着就当官,生死由命。相比第一个选择,第二个选择的性价比明显更高。

毕竟,就连《水浒传》的作者也不相信梁山上的乌托邦能长久存在,如果他这样写了,那《水浒传》就只配当二流作品了。

当然,以上只是一个概述,真正深入研究涉及多门学科,需要大量的样本论证。

总的来说,《水浒传》和《红楼梦》非常相似。尽管它们都是从自身经历抒发不满之情,但他们都从不同角度感受到社会制度陷入了死循环,社科理论已经触到了天花板,但都无能为力。

所以,《水浒传》选择了妥协,《红楼梦》选择了修仙