1947年那会儿,国民党兵马攻占了延安,蒋介石这才有了机会,亲自到这个被大家称为革命圣地的地方瞧一瞧。

原本以为攻占延安会是个大喜事,但真到了那儿,随便问了个当地的农民一个问题,心里就开始七上八下,晚上翻来覆去睡不着。之后,这事儿我连提都不想提。

蒋介石这次出门到底碰到了啥情况?为啥农民的回答会让他心里直犯嘀咕,坐立不安呢?

来,动动手指点个,咱们一起聊聊蒋介石去延安的那段往事。

进攻陕北的延安城

延安在我党历史上是个特别关键的地方,它是很多革命者心中的力量源泉。不过到了1947年,国民党把这块革命的热土给占了。

蒋介石借着这个机会,跑到延安想探个究竟,瞅瞅共产党这些年到底有啥猫腻。他就纳闷了,就这么个看似“不起眼”的队伍,咋就一直生龙活虎的,怎么也打不死。

1946年那会儿,老蒋调动了好几十万的国军,把中原地区给团团围住了。国军那势头,跟打了鸡血似的,几个月里头,冲锋了个好几千回,咱们好多解放区就这么被攻陷了,落进了国民党的腰包。

瞅见这战绩,蒋介石心里头乐开了花,他立马下令,让部队继续往前冲,争取再多占几个解放区。

1947年那会儿,国军眼瞅着就要打到陕北的最前线了,那块地方可是我党非常重要的革命根据地。在蒋介石心里,延安就是我党的“大本营”。要是能把延安给攻下来,那简直就是给共产党一个大大的“难堪”。

想要成功占领延安,蒋介石不光自己跑到陕北前线坐镇,还特意派出了得力干将胡宗南。他给胡宗南下了死命令:必须在三天之内把延安攻下来。

胡宗南带着国民党大军往延安猛冲,他原本以为会遇到解放军的拼死阻拦,心想这场仗肯定不好打。但出乎意料的是,战斗进行得异常顺利,比他预想的还要容易。最终,他顺利完成了蒋介石交给他的任务。

蒋介石听到赢了的那消息,心里头那个高兴啊,他觉得,这回占了延安,不光是让共产党栽了个大跟头,更是他自己政治路上的一块大勋章。

说实话,国民党打算攻打延安这事儿,我们党老早就心里有数了。原因嘛,是因为胡宗南身边有个叫熊向晖的机要秘书,其实他是我们党的内线。熊向晖这人挺靠谱,一听到胡宗南接到要攻打延安的命令,立马就把这消息传给了我们党。

毛主席一听到那消息,就决定让大伙儿撤出延安。

不少人感到纳闷,打从长征结束后,延安就成了我们党政治和军事上的大脑,同时也是广大中国青年心目中的“革命摇篮”。

以前啊,咱们一边得跟国民党周旋,一边还得抗日,那时候日子苦啊,可延安咱们一直没丢。那现在为啥会在这么个节骨眼上,考虑要丢掉这么个金贵的地儿呢?想不通啊。

一开始国军打过来时,我们也琢磨过防守,打算死守延安来应战。可这回国军是铁了心,直冲着我党核心地带来,他们推进的速度,快得我们都没想到。

眼看着国军一步步朝延安逼近,到了这个关键时刻,毛主席下了决心:咱们得撤出延安。他就这么说:“只要人在,地没了还能再夺回来,人活着,啥都有希望。所以,咱们要主动撤,别死守延安。”

说白了,延安成为革命圣地,不是因为地儿有啥特别,关键是那儿聚了一堆有理想的年轻人。他们拼命干,心怀革命大志,这才把延安捧成了个神圣的地方。

老百姓才是推动变革的力量源泉,咱们不管在哪落脚,那地方就能变成变革的热土,只要有根基在,就不愁以后没发展。

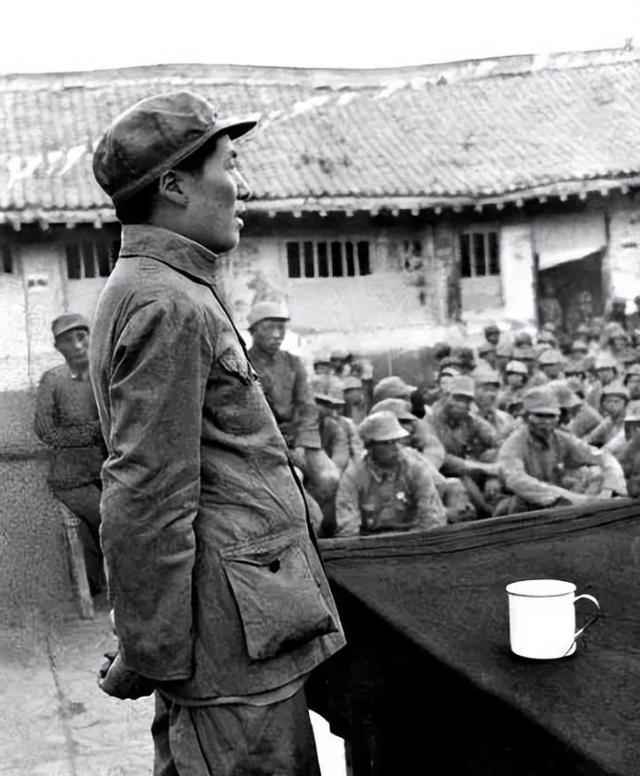

打定主意要离开延安后,主席特地组织了个动员会,一边跟大家说清楚为啥得离开延安,这对咱们有多重要,一边安排队伍怎么保护大部队撤退。

尽管子就摸清咱们的底细了。所以,延安这场仗,咱得打,只不过打法上得动点脑筋。

延安这地方地理位置挺特别,战略上挺有优势的,后面空间大,对我们党搞革命的时候掩护作用可大了。咱们还能借着这空间优势,把敌人的主要力量给拖住,想办法把他们引进深处,最后把他们给消灭掉。

走之前,毛主席跟大伙儿郑重保证,快的话一年,慢的话两年,咱们肯定得回到延安来。

毛主席的判断真准,蒋介石一门心思就想着把我们党给灭了,可他压根儿没察觉到,自己这么疯狂的行为,其实给国军埋下了大麻烦。

在普通的战斗里,咱们部队没咋吃亏,起码咱的主力队伍没受影响。而且,因为咱们拿下了延安,国民党那二十万的主力就被拴在了陕北,不得不继续追咱们。这样一来,他们的主力部队就变得不灵活了。

那时候,国民党真的急需一场胜仗来提振士气,让军心稳住。要是能占领延安,那对国军来说,简直就是个大大的突破。

踏进延安这块地界

国民党大军压境,延安面临严峻考验。然而,毛主席却做出了一个出人意料的决策——撤离延安,让这座名城暂时落入国民党之手。

说到国民党急着想占领延安这事儿,主席曾说老蒋那是“自己给自己找麻烦”。咱们这么做,就是为了多拖点时间。一方面呢,故意把敌人引进深处,好让国军那二十多万的主力被拖在陕北这块地方。

国军被困在延安那会儿,咱们军队就多了些空档来规划战略,还能从别的地方调兵遣将,一块儿在这儿布下天罗地网,目的就是要把国军这股力量给彻底吃掉。

蒋介石压根没去多想这些,他心里头就一个念头,急着想“建功立业”,这对老蒋而言,实在是太重要了。

胡宗南能爬到这个位子,全靠他在人际交往上的精明。他深知蒋介石眼下最渴望的就是拿得出手的政绩,所以,当他在延安小胜一把后,就把战果稍稍夸大了一些,然后呈报给了蒋介石。

看到这样的好消息,蒋介石心里头别提多高兴了,对胡宗南那是一个劲儿地夸奖。

胡宗南这个老将,打起仗来挺有经验。他攻下延安那会儿,就觉得有点不对劲。虽说最后是他赢了,但整个过程并不怎么费劲。他对解放军的战斗力心里有数,可这回解放军居然没像往常那样死守阵地,这让他挺意外的。

但他这人爱面子,没往深了琢磨,只觉得是国民党军队太强悍了,毕竟蒋介石给他调配了二十多万的兵力来攻打延安,对手感到恐惧也是情理之中的事情。

胡宗南把战斗成果往上一报,蒋介石高兴得合不拢嘴,立马让人赶紧筹备,连夜给胡宗南庆祝所谓的“延安大胜”。同时,他还吩咐手下通知各大媒体,要好好宣扬一下这次“延安大胜”。

他打算告诉全世界,国民党把中国共产党的“老窝”给端了。这事儿一传出来,记者们立马就行动了,这么大的新闻哪能不追啊。没多长时间,好多大城市的记者都急着想拿到第一手资料,全都往延安赶。

媒体朋友们希望能亲自到现场采访,重现“延安大捷”的壮观场面,特别是对胡宗南在电报中大肆宣扬自己“抓到了5万敌军”这事儿,他们很感兴趣,还打算找那些被俘的士兵聊聊。

胡宗南心里最清楚这场战斗有多顺利,其实他根本没抓到5万俘虏。要是记者们来了,一看没啥“战果”,那他谎报军情的事儿不就穿帮了吗?

更要紧的是,蒋介石非要大肆宣扬这件事情,还叮嘱胡宗南得好好款待那些记者,他们可都是国民党的“脸面”。

胡宗南为了掩盖真相,没办法只能从附近的村子里找了500个村民来,然后又从部队里拉来上千个士兵,让他们装扮成被抓的解放军。

能当上记者这职位,采访技能那肯定没话说。胡宗南怕士兵们回答不上问题,专门找人给他们做培训,有时候胡宗南自己也会动手帮忙训练。

训练那会儿,胡宗南特别交代士兵们:“要是碰到那些难缠又古怪的问题,心里没底的,就别吱声,装糊涂算了。别忘了你们的身份,是俘虏。”

在这帮扮演“战俘”的演员里头,胡宗南挑了一个人让他假扮解放军的旅长。这个假旅长啊,算是胡宗南的“心头好”,他对这个人的表现相当认可。

一次练习搞完后,胡宗南假扮成记者跟那位“旅长”聊上了。聊着聊着,胡宗南突然给了他一脚:“共产党的人会管咱们的总统叫总统吗?他们都是直接喊蒋介石的名字,你也得学着点,说话得反着来。”

胡宗南一番调教后,这些“俘虏”们个个像模像样,就等着记者们上门瞧热闹了。

记者们抵达延安后,立马就忙活着要去采访胡宗南和那些“俘虏”。他们心急火燎,想赶紧了解第一手信息。

胡宗南得意洋洋,到处吹嘘自己的“胜利成果”。那些“战俘”呢,就按照之前的排练,装出一副垂头丧气、无可奈何的模样,假装说自己被国民党军队打败了。

胡宗南不仅摆足了场面,对待那些远道赶来的记者,他还特地吩咐手下要好好招待,好酒好菜上着。记者们吃了人家的,自然不好意思多说什么,再加上那些“俘虏”们也很配合,所以记者们并没有感觉到有什么不对劲的地方。

接着就使劲吹捧胡宗南的“大功大德”,把胡宗南近乎描绘成了如同“豪杰”一般的人物。

瞅着这些新闻报道,蒋介石心里也痒痒的,想去延安亲眼瞧瞧那是个啥样的地方。他特别想知道,共产党到底是怎么在这穷山恶水的地方,还活得那么硬朗,并且短时间内就让革命的风刮遍了全国。

关键的是,他意图通过自身的行动向全世界宣告,国民党已成功夺取了共产党的“核心基地”,这标志着国民党的辉煌胜利。

但蒋介石肯定没想到,去延安这一趟,竟成了他心里不想多谈的事儿。

在农民眼里,毛泽东是这样一个人在农民的心目中,毛泽东有着特别重的分量。他就像是田间地头那棵历经风雨的老树,深深扎根在大家心里。对于农民来说,毛泽东是真正懂他们的人。他知道农民的辛苦,理解他们的需求,总是想方设法为他们谋福利。他推行的土地改革,让农民们有了自己的土地,能够自己当家做主,这在他们看来是天大的好事。毛泽东不仅关心农民的生活,还十分注重提高他们的文化素养。他提倡扫盲运动,鼓励农民学习文化知识,让他们能够更好地跟上时代的步伐。在农民心中,毛泽东还是一位英明的领导者。他带领大家走过了许多艰难困苦的日子,却始终坚定信念,勇往直前。他的智慧和勇气,让农民们深感敬佩。总之,在农民眼里,毛泽东就是他们的贴心人、领路人。他的形象高大而光辉,永远铭刻在他们心中。

蒋介石特地跑到延安,问一个农民认不认识毛主席,那农民的回答把他吓得不行。

蒋介石打算亲自去延安的风声一出来,胡宗南立马就忙活上了,准备好好“招待”。他心里明镜似的,蒋介石这人平时养尊处优,吃穿用度都得是最好的,延安那种苦哈哈的日子,他肯定过不了。

为了好好款待蒋介石,胡宗南不惜动用飞机,专程去采购一堆进口的“新奇玩意儿”。像那些洋气的瓷质洗脸盆,还有法国产的沙发床,都是延安的老百姓做梦也没想到过的“豪华”物件。

1947年8月份,蒋介石身边的专家坐飞机到了延安机场。他换上了套全新的军装,看起来特别利落,外面还披了件很有气势的斗篷。整个人神采奕奕,状态相当不错。

可当他踏进毛主席住的地方,顿时愣住了,这里跟他心里想的压根不是一码事。

毛主席住的地方跟普通老百姓的窑洞其实差不了多少,就是里面多了些办公用的东西,而且收拾得挺干净利索。

窑洞那儿的窗户,用的是纸给糊上的,门呢,还是那种老旧的木门,轻轻一推,就“嘎吱嘎吱”直响。屋里头的摆设简单得很,就只有一张看起来用了好久的木床。窗户边搁着一张朴素的木桌和几把椅子,另一边呢,就是一个洗脸盆架子和盆。

毛主席住的那屋子,简单得很,就那么几件必须用的东西,啥多余的都没有。别说跟蒋介石的总统府比了,就是国民党里头那些军官的住处,都比这儿要排场多了。

真的很难相信,他的竞争对手竟然在这样的破地方,运筹帷幄,指挥着队伍跟国民党军队抗衡。这哪像是个掌权人的样子?

参观完毛主席和我军高层领导的居所后,蒋介石原本心里那点暗自高兴劲儿渐渐没了,取而代之的是满心的烦恼。你说说,人家条件那么艰苦,国军咋就老打败仗呢?

参观搞完后,蒋介石打算在延安到处走走,瞅瞅延安是啥样子。他溜达到延安一户老百姓家的院子里,发现院里长着棵枣树,树上还挂着挺多枣儿呢。

随口说了句:“这枣树长得真挺旺。”旁边的农民一听蒋介石这么说,脸上乐开了花,连忙夸起自家的枣树:“您瞧瞧,我家的枣,那叫一个顶呱呱,个头大,味道甜,就连毛主席都赞不绝口,隔三差五还派人来买些呢。”

不过,老农的那番话却让蒋介石感到惊讶:“难道毛泽东吃枣还得掏钱买吗?”

农民听后直念叨:“毛主席真是个大好人,心里时刻装着咱老百姓,买枣时非要给钱。我们说送他,他倒好,趁咱俩不留神,悄悄把钱丢咱窗台上。”

“农民”这两个字,就像锋利的针一样刺痛了他的心。蒋介石压根不敢相信,世上真有如此清廉的带头人。心存疑惑的他,又朝四周瞅了瞅,发现旁边还围着挺多瞧热闹的农民。

蒋介石偏不信这个邪,他随手拽过旁边一个农民,直接问道:“你晓不晓得毛泽东这个人?”

农民立马答道,一点没含糊:“当然认识,他以前还跟咱们一起下过田,一块儿干过农活呢!”

听到这话,蒋介石整个人直接呆住了。他压根儿没想过,那个跟他抢地盘的人会过得这么朴素。更让他意外的是,边上的农民还跟他说,毛主席和那些共产党的头头儿,穿的都是打满补丁的衣服,就算破了也舍不得丢,补补又继续穿。

延安的农民一提到共产党,都是满口称赞。他这次来延安,原本还想找点共产党的“坏话”,但没想到,到处听到的都是对共产党的夸奖。看来,这就是共产党为啥能这么强大的原因吧。

那天晚上,他翻来覆去睡不着,压根儿没想过会碰上这么棘手的对手。第二天一早,蒋介石就坐着飞机,灰头土脸地走了,估计这时候他心里也清楚,国共两党之间的差距到底在哪儿了。

要是你觉得我的文章还不错,那就点个“”吧,这样成了我的忠实读者后,新文章一出你就能马上看到。还有啊,得跟你说下,因为平台的规定,只有咱俩多互动,你才能算是我的忠实读者。