1982年深秋的一个深夜,北京中南海的灯光依然亮着。邓小平手持一封刚刚定稿的信件,目光久久停留在“渡尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇”的结语上。

这封即将寄往台北的信,承载着大陆对台湾最深沉的呼唤,主旨是呼吁两岸和平统一。但谁也没有想到,最终的回信竟来自纽约长岛的一栋别墅——宋美龄用九个字冰封了两岸初现的暖意。

当历史的齿轮转到这一刻,一封家书如何牵动国运?昔日的莫斯科同窗,为何最终隔海相望?

莫斯科湖畔的青春岁月

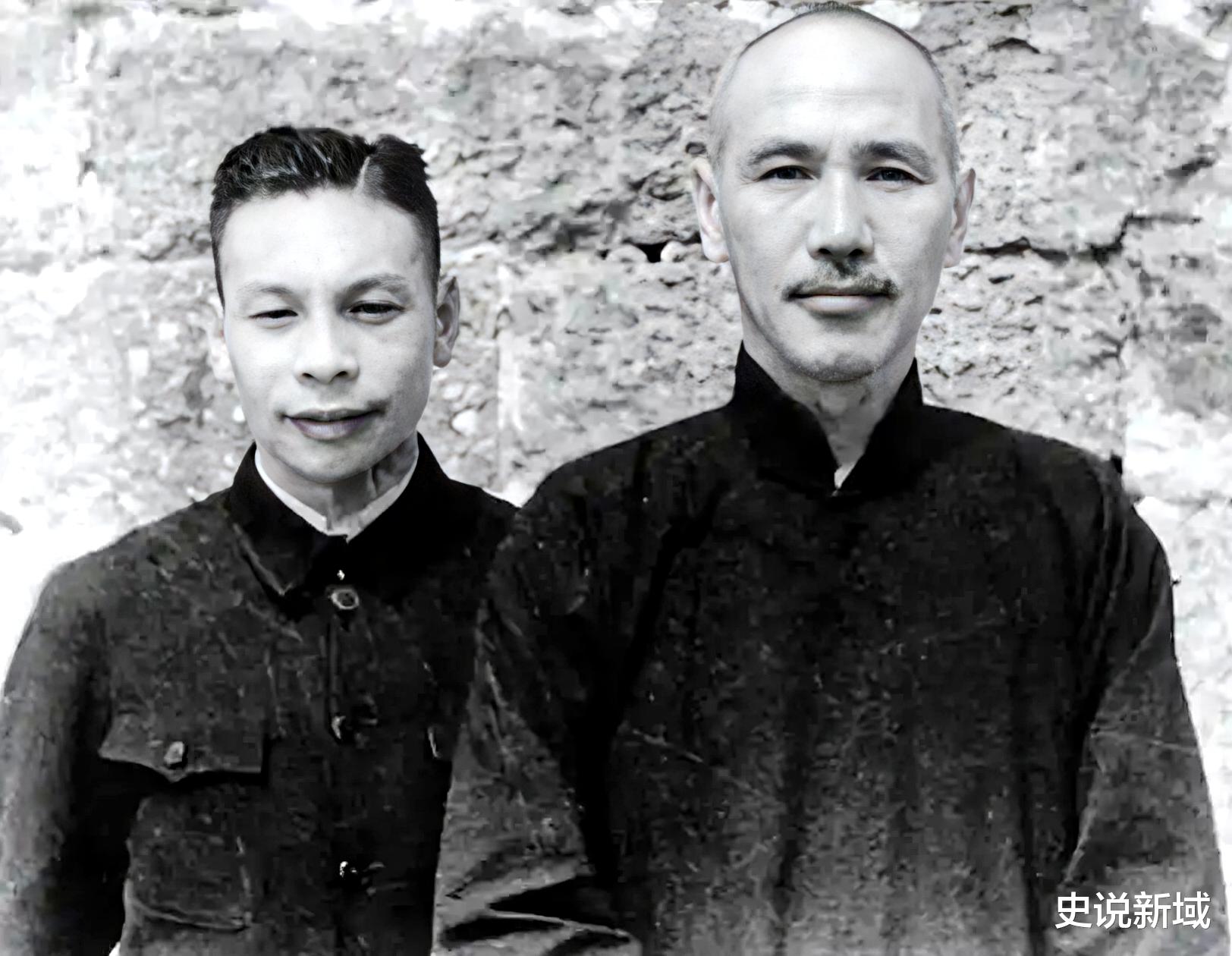

1926年的莫斯科寒风刺骨,两个中国留学生裹着同一件大衣,在中山大学的图书馆里挑灯夜战。19岁的蒋经国与25岁的邓小平,一个是被同学疏离的“蒋介石之子”,一个是历经法国勤工俭学的革命者。他们曾在湖畔讨论《共产党宣言》,也因“中山舰事件”爆发后同窗反目而彻夜长谈。邓小平的一句“出身无法选择,道路可以自己走”,让蒋经国写下痛斥父亲背叛革命的家书。

这段同窗情谊,在四十年后成为邓小平推动两岸和谈的关键筹码。1982年,当蒋经国在悼念蒋介石的文章中写下“切望父灵能回到家园”时,邓小平立即想到让廖承志——这位与蒋经国在苏联同穿一件大衣的故友——执笔写信。廖承志在信中重提莫斯科岁月,以“咫尺之隔,竟成海天之遥”开篇,用文言文写就的2000字长信,字字叩击着两岸血脉相连的痛点。

藏在报纸夹缝里的家国密码

如何让这封敏感信件突破台湾当局的封锁?时任香港新华社分社社长的杨奇想出一条妙计:将信件全文嵌入《星岛日报》第三版的“台湾要闻”中,前后用无关报道作掩护。1982年7月24日,2000份伪装成普通新闻的报纸突破海峡封锁。当台湾老兵们在茶楼传阅这份报纸时,有人发现信纸边缘还印着“廖公亲笔手稿”的暗纹——这是廖承志特意留下的“防伪标记”。

信件在台引发震动。据台湾《联合报》记者回忆,台北某机关一天内接到上百个询问电话,多是哽咽着问“何时能回浙江扫墓”。

蒋经国在办公室反复阅读信件,当看到“祖国和平统一,乃千秋功业”时,竟摘下眼镜拭泪。但他最终将信件转寄给远在美国的宋美龄,这个决定让历史走向截然不同的岔路。

长岛别墅里的冰冷回函

纽约长岛的别墅里,85岁的宋美龄用放大镜逐字审阅信件。她提笔写下“不接触、不谈判、不妥协”这九个字时,特意选用蒋介石生前最爱的“中正蓝”墨水。

这九个字背后,藏着蒋家王朝最后的倔强:她曾为争取美援在国会演讲,却被杜鲁门讥讽“来要施舍”;她主导的“反攻大陆”计划,随着尼克松访华化为泡影。此刻的强硬,更像是维护最后尊严的姿态。

但历史档案揭示另一面:蒋经国私下派出密使沈诚三次北上,大陆则重修奉化蒋氏祖坟并拍摄照片托人转交。

1987年,蒋经国宣布解除戒严、开放探亲,10万老兵哭倒在罗湖桥头。若非他次年突然病逝,两岸代表原定于1988年春在北京会谈。

历史褶皱里的未竟之约

1993年,台湾记者在阳明山档案馆发现蒋经国日记,其中夹着那封泛黄的信件副本。在信件空白处,他用红笔写下:“廖兄所言极是,然时不我待。”

此时距离邓小平提出“一国两制”构想已过去十年,海峡两岸的汽笛声里,历史留下悠长叹息。

2005年,连战访问大陆时特意到廖承志墓前献花。墓碑上镌刻的“度尽劫波兄弟在”,恰与当年信中的诗句呼应。而宋美龄晚年接受《纽约时报》采访时,被问及那封回信,只淡淡说道:“我做了那个时代认为正确的事。”

【参考资料】:《邓小平年谱(1975-1997)》(中央文献出版社)、《蒋经国日记》(台北“国史馆”藏)、《廖承志传》(人民出版社)、《两岸关系四十年》(九州出版社)、《宋美龄晚年口述》(哥伦比亚大学口述史计划)。