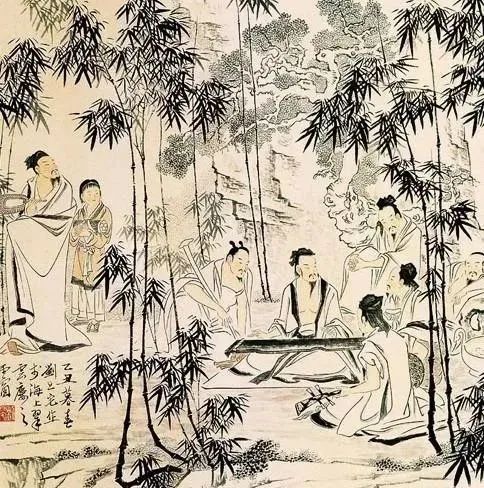

魏晋之际,在古山阳的稽公竹林里,聚集着一群文人志士,他们谈玄清议,吟咏唱和,纵酒昏酣,遗落世事。他们就是被称作竹林七贤的阮籍、嵇康、向秀等人。《世说新语》里讲述竹林七贤说:“陈留阮籍,谯国嵇康,河内山涛,三人年皆相仿。。。。。七人常常相聚于竹林之下,故世谓之竹林七贤”。

阮籍,字嗣宗,出生于汉建安15年,三岁时父亲驾鹤西去,母亲含辛茹苦把他抚养长大。家境清苦,阮籍天赋迥异,8岁就可以写出文章来,喜欢弹琴长啸。也许是因为家境贫苦,阮籍性格孤僻,轻荡,常常率性而为。

有一次,阮籍跟随叔父阮熙去东郡看望在充州任刺史的王昶。当时王昶设宴款待,阮籍一整天都不曾开口说一句话,叔父只能在席间对王昶说,“这孩子内向,少见生人”.给搪塞过去。王昶“自以为不能测”。后来,叔父问他,他说不喜欢王昶这个人,懒得开口。

因为他不经常说话,却常常用眼睛来对待来人是否和自己的心意,经常用“翻白眼,青眼看人”对待那些让人讨厌的人,他往往是一个字也不说,还翻着白眼;对那些自己喜欢,就另眼相待,热情,话痨。

就记载,他的母亲去世的时候,嵇康的哥哥嵇喜来奔丧致哀,这个时候的嵇喜是个朝廷命官,也就是所谓的礼法之士,他也不管自己现在是守丧期间,需要遵循礼节,当时就送嵇喜一个大大的白眼,一个字也不说,弄得嵇喜尴尬当场。可是好朋友嵇康带着酒、夹着琴来的时候,他居然跑到大门口去迎接,很是高兴。

后来,晋文王司马昭设宴,阮籍也在被邀请之列里。这个时候的阮籍还在守丧期间,在宴席上,他照样吃肉,喝酒。同席的司隶校尉何曾看不过去,转身就对文王说:“您正在以孝治国,可是阮籍却公然在母丧期间出席您的宴会,还吃肉喝酒,这是不合礼法的行为,应该把他流放到偏远,贫苦的地方,才能正风俗教化民众。”文王本来就想招阮籍为自己所用,于是就说:“嗣宗如此悲伤消沉,你既不能分担他的忧愁,何苦还要这样说他呢?再说,服丧期间生病了,是可以喝酒吃肉的,嗣宗这是有病在身,这也没有不符合礼数!”阮籍在旁边一个字也没有说,依旧在喝酒吃肉,神色自如。

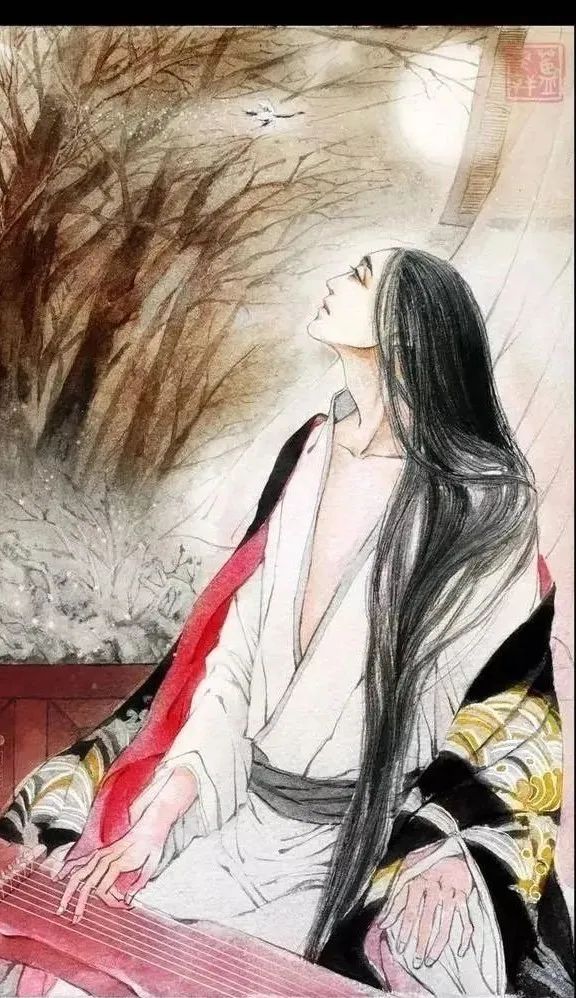

阮籍的一生充满了浓郁的哀伤情调和对生命意识的认识,形象的展现了魏晋时期知识分子的痛苦、抗争、苦闷’绝望的心路历程。他在《咏怀诗》里说:“一日复一日,一夕复一夕,颜色改平常,精神自损消。胸中怀汤火,变化故相招,万事无穷极,知谋苦不饶。但恐须臾间,魂气随风飘。终身履薄冰,谁知我心焦?”

他在痛苦中追索着,意识到本体世界的至高无上,自然的永恒。于是,他喜欢上了老庄的学说,玄学自然的演化也成为了他人生的主题,是文人个体精神的寄托。他在《清思赋》里曾说:“如初升之云霞,”“忽离散而不留、若将言之未发兮、又气变而漂浮”这是一种可望而不可求的形象,这是世间人对这种超凡境界的仰望。

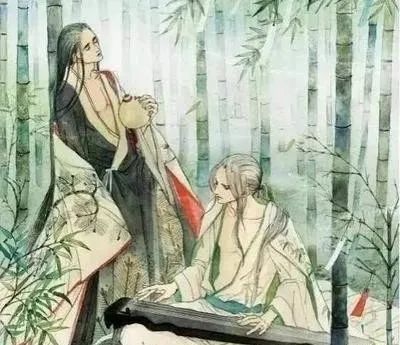

据史书记载,阮籍喝酒能啸。他们经常游历于山林之间,常常用啸声来表达自己的感受。有个砍柴伐木的人对他讲;苏门山里住着一位得道的高人---孙登。夏天穿用草编制而成的衣服,冬天就用自己长长的头发盖住自己保暖。经常弹着只有一根弦的琴,在山里自娱自乐。

几经寻找,阮籍终于在大山深处一座悬崖边找到了孙登。他跑过去,伸开双腿坐在孙登的前面,就开始滔滔不绝的讲起从古至今的圣贤。然而,孙登连眼皮都没抬一下,继续打坐,也不理他;阮籍以为,孙登对这些圣贤不感兴趣,就又换了个换题,讲起了儒道两家的学说和自己的见解,哪知,孙登还是不理他。

这时的阮籍有点恼火,可是又不能发火,在这无奈之际,他只得长啸一声,来舒解心中的郁闷。孙登突然开口说“不妨再啸一声。”阮籍随即又长啸一声,一直到兴致的尽头,才停下来。两人相谈甚欢。待到夕阳西下时,阮籍走到半山腰时,山上忽然发出巨响,好像几支乐队在演奏一般,满山满谷都充斥着回响,他知道,这是苏门人孙登发出的丹田之声,那纯净的啸声令阮籍不由自主的停下脚步,侧耳仔细倾听。从孙登的啸声中才领悟到人生自由的境界所在。回到家中,提笔写下了这篇《大人先生转》。

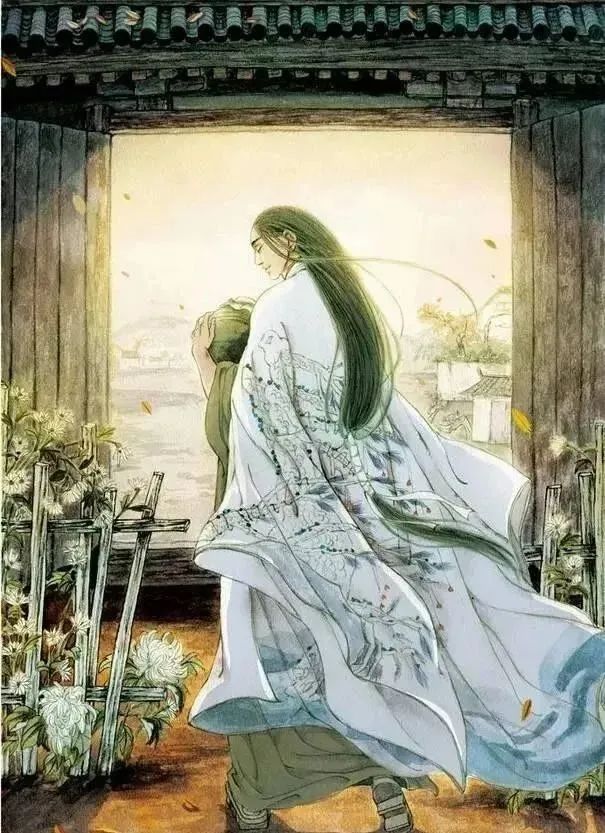

阮籍在政治上有着济世之志,只是可惜生不逢时,处在这个纷繁的乱世之中,活得胆战心惊,小心谨慎,时刻处在朝不保夕的担心之中,唯有收敛自己的锋芒,隐匿自己才能安然处世。

才华是一把双刃剑,既可以扬名立万,也可以是一把带血的刀,多少风流才子,因为自己满腹才华丢掉了青春、性命。司马昭想要称帝,在授权傀儡皇帝曹奂下诏加封进爵,公卿大臣“劝进”,阮籍被下令写《劝进表》。

阮籍悲愤填膺,又无可奈何于是在写下《劝进表》之后不到两月就撒手西去,唯留下一声长叹!