有句话说,幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。

社会学家沈奕斐在做了很多研究后却发现:

不幸的家庭虽说各有各的不幸,但这些不幸都有一个内核——在小事上充满内耗。

孩子吃了一点垃圾食品,父母就忧心忡忡,仿佛孩子的健康受到了不可逆转的伤害;

孩子摔坏了一个水杯,父母就可着劲地指责,好像有多么不可原谅;

孩子考试成绩不太好,父母就唉声叹气,似乎孩子未来就只能去扫大街……

这种消耗,就像一场看不见硝烟的战争,悄无声息地摧毁着孩子的活力和能量。

殊不知,一个家庭最可怕的不是贫穷,而是有一个善于制造内耗的人。

作为父母,不在小事上消耗孩子,便是对孩子最好的托举。

别在小事上过度纠错

博主@神奇妈妈木小暖分享过一段经历:

聚会时,朋友跟她抱怨说,自己14岁的儿子性格有很大的问题:做事畏首畏尾,没有一点主见。

博主刚想深入了解原因,孩子就打完球回来了。

只见他一坐下来拿起冰柠檬水喝,朋友见状就连忙大喊:

“说多少次了,出汗后不能喝凉的,你怎么就是记不住?”

吃饭的过程中,朋友更是一直在小事上挑毛病,纠正孩子:

一会儿说孩子坐姿不端正;一会儿说孩子只顾埋头吃饭,没有礼貌;一会儿又嫌弃孩子这么大了,夹菜还能掉……

好像无论儿子做什么,都是不对的。

肉眼可见的,儿子就像一个逐渐泄气的气球,脸色难看,动作仓促,整个人都蔫了下去。

博主恍然大悟,一个总是被纠错、被否定的孩子,怎么可能变得自信大方有主见?

可身边有太多这样的父母,孩子日常小事稍有瑕疵,便立刻开启纠错模式。

他们自以为为了孩子好,殊不知,这种高频打断和精准打击式的纠正,就像一把钝刀子,一点点割裂孩子的自信心和探索欲。

真正的爱,不是消耗,而是赋能。

孩子打翻牛奶,别急着骂,教他如何清扫即可;

孩子挑食,别太计较,我们自己尚且有不爱吃的东西;

孩子忘戴红领巾,别反复说教,孩子吃一堑自会长一智。

要知道,孩子的成长,是在不断试错和摸索中走向成熟的。

父母有不计较小错误的大度,孩子才能在不断试错和摸索中学会自我修正、自我完善。

别在小事上过于担心

心理专家陈默曾讲过一个案例。

有一个二年级的孩子,不肯吃学校的饭,每天都要带饼干零食去学校,妈妈很焦虑却又无可奈何。

陈默与妈妈交流后很快发现,孩子的问题,是妈妈投射的结果。

孩子感受到了妈妈的焦虑,这种过度的关注让孩子感到压力山大,慢慢地,孩子就什么都不愿意吃了。

对此,陈默老师说:“一个母亲在哪件事上对孩子的心很重很重,孩子早晚在这件事上会有麻烦出来。”

是啊,在小事上过度担心,哪怕是善意的提醒,传递给孩子的,都是负面的暗示。

“别吃太快,小心呛到了。”

“杯子拿稳了,不要像上次一样又弄洒了!”

“你小心一点啊,千万别弄到衣服上。”

这些话在孩子听来就是:你不行、你需要提醒、你总是搞砸事情。

在心理学的“暗示效应”下,孩子只会慢慢变成为父母口中糟糕的样子。

担心是诅咒,相信是祝福。

所以今天起,父母不妨放下焦虑,松弛一点,用你的正能量去相信,去期待,去看见美好。

视角变了,心态也会随着变化,孩子会在你舒展的眉宇间,感受自己的力量,去确信:我真的行!

别在小事上过多催促

主持人李小萌曾自曝,因为女儿的拖延症,她一生气,就口不择言地说:

“我不要做你的妈妈啦,再去找一个更年轻、更漂亮、更耐心的妈妈吧。”

这句话像一把锋利的刀,伤透了女儿的心,女儿说:“妈妈说这个话的时候,(我的)心在流血……”

李小萌当时无比懊悔,却又拿女儿没办法。

可说实话,哪个父母没有被孩子的磨蹭逼疯呢?

起床、吃饭、洗漱、睡觉、写作业……做什么都要人催。

直到有一天,我看到孩子学绑鞋带,急得哭出了声,才恍然明白:

孩子的磨蹭,可能是因为能力不足,孩子的墨迹,可能是天生的性格问题。

我们的催促,却像一根鞭子,抽打着孩子,让他们感到时间紧、压力大,为了赶速度,他们容易陷入焦虑和紧张中。

所以,要是孩子只是在写字、吃饭、穿衣服等小事上磨蹭,父母不妨闭上嘴,放过孩子,也放过自己。

不要把孩子当兔子撵,而把孩子当蜗牛养。

理解孩子的节奏:要知道,我们走一步,孩子要走两三步,所以耐心点,给他多一点时间。

把催促变成引导:比如孩子总是上学迟到,我们可以和孩子制定早起时间表,规划好穿衣、洗漱、吃早饭的时间,每项都定闹钟,提前完成盖个章,超时则扣一个章,集齐一定数量就允许完成一个小心愿。

让孩子承担自然后果:晚睡了,就让他自己去感受第二天的困意;磨蹭迟到了,就让孩子自己面对老师。

父母放弃外在的推动,给予足够的耐心和引导,孩子才能在自己的节奏中成长,慢慢提高速度,养成好习惯。

别在小事上过分指责

临床心理学上有个理论叫“双重束缚”。

说的是,不管孩子怎么做,父母都不满意,都有理由指责孩子。

孩子不干活要被骂懒,干活又要被说笨手笨脚;

不说话就是哑巴,说话了又是顶嘴。

百家讲坛主讲人赵玉平,就认识这样一位妈妈,总喜欢问孩子作业写完没。

而孩子不论回答“写完了”还是“没写完”,都会被这位妈妈一番训斥:

“写完了,那还在沙发上发呆愣神,还不抓紧时间去做做习题,背背单词!”

“没写完,那还不抓紧去写啊?”

“就这破学习态度,每次都是推一推动一动,我跟你爸辛辛苦苦在外面挣钱,你就这个德性,你对得起谁啊?”

久而久之,孩子便再也受不了了,直接对着她发火:

“问问问,问什么问?一天到晚就知道问!再问我不写了,你少管我!”

见儿子大发脾气,妈妈满腹委屈,觉得自己为孩子劳心劳力,孩子却不知好歹。

殊不知,当孩子无论做什么,都会迎来一番指责时,那无关紧要的一件件小事,终将成为“逼疯”孩子的利刃,让孩子的身心都备受摧残。

著名心理学者丹尼尔·J·西格尔说过:“孩子需要被欣赏和珍视。”

所以,父母们不妨把“笨”、“懒”、“猪脑子”等负面词汇,换成“你很好”、“你真厉害”、“你以后一定很了不起”等正向反馈。

接纳和欣赏,才能让孩子感受到自己的价值感,成长得越来越好。

别在小事上过度干涉

一位家庭教育家曾感慨:“现在很多孩子很可悲,虽吃穿不愁,却连吃穿都做不了主。”

之前就有位网友分享了这样一幕:

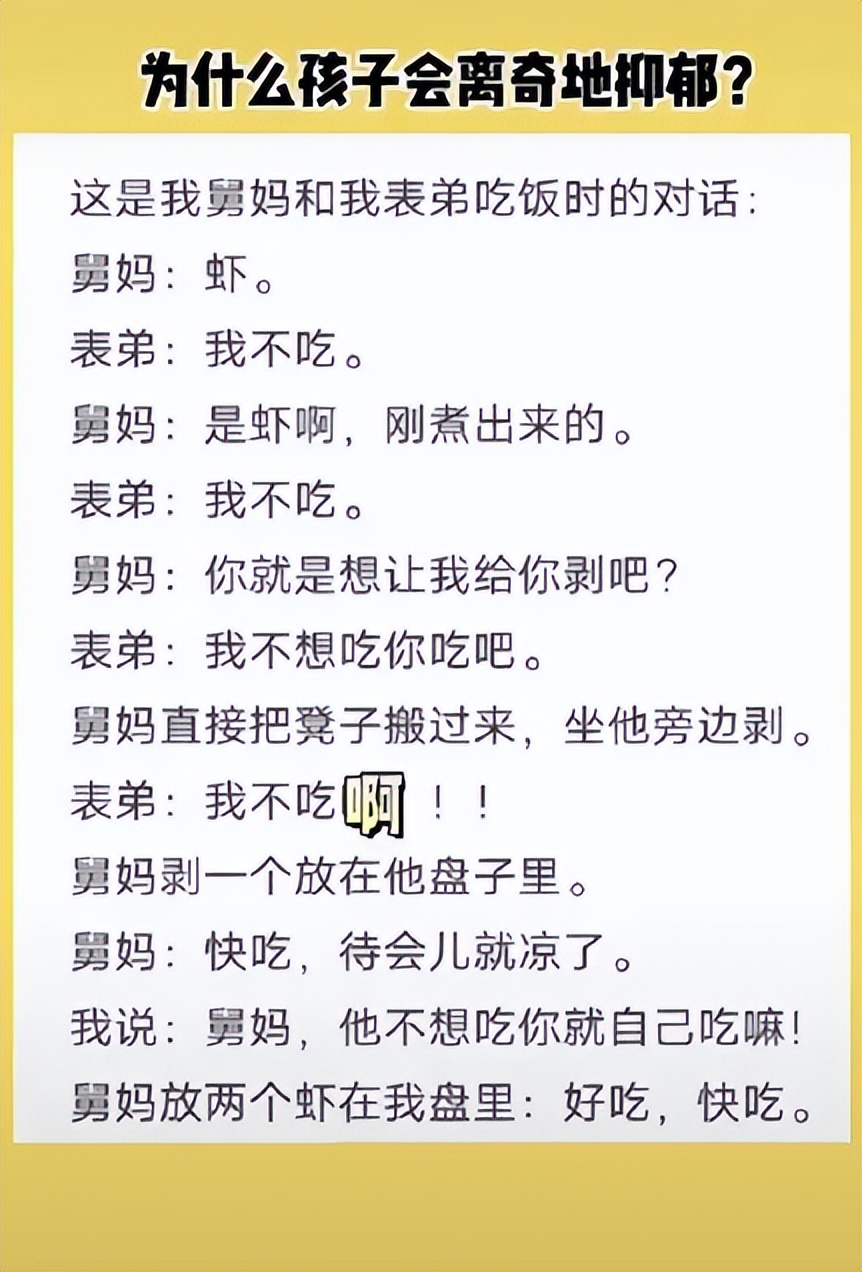

舅妈喊表弟吃虾,表弟一口拒绝了。

舅妈强调“是虾啊,刚煮出来的”,表弟还是说不吃。

舅妈却自顾自地说:“你就是想要我给你剥吧?”说着,直接坐到他旁边,开始剥虾。

表弟一下崩溃了,大喊“我不吃啊”。

可舅妈依然没停下手中的动作,剥完第一个虾就放在了他盘子里,并催促他快吃。

网友看不下去,劝舅妈“他不想吃你就自己吃啊”,结果,舅妈直接给他夹了两个虾,催网友也快吃。

这位妈妈,是多少父母的缩影:

孩子吃什么,喝什么,玩什么,去哪里,都要强势干涉。

可他们忘了,孩子不是父母的附属品,也不是提线木偶,而是终将独自翱翔的雄鹰。

如果他们从小连小事都不能自己做主,长大后,又如何能掌控自己的人生呢?

苏联教育家苏霍姆林斯基曾说过:

“在儿童的成长过程中,父母最应该做的就是放手,让他们尝试想尝试的事情,给孩子创造一个自由发展的环境,只有这样,孩子才能成长得更好。”

放手和信任,是一生需要学习的课题之一。

让孩子主导自己的生活,让他拥有自由成长的空间,孩子才能成长为大写独立的“人”。

都说家是承载温暖的安乐窝,可一旦充斥着指责、否定、忽视,它就成了制造伤痛的炼狱。

就像作家德赛莱所说:“容忍和体贴,没有这两件东西,家庭还成什么家庭呢?”

好的养育,应该是一场充满温度的生命滋养。

所以,当你想要开口说孩子时,不妨问问自己:

我这样说,是在传递爱与理解,还是在制造隔阂与伤害?

我这样做,是出于孩子的成长需要,还是在发泄自己的情绪?

当我们多自省自查,就能给孩子少带去伤害;当我们多看见,多关注孩子,就能给孩子多带去能量和温暖。

点个“赞”,愿我们都能为孩子营造一个和善、自由、松弛的成长环境,让他们在爱的阳光下茁壮成长,绽放出属于自己的光彩。