“科举制”是隋朝创立的一种选拔人才的制度,但是,由于各种原因,它在隋朝并没有得到很好的发展。

唐高祖李渊重启科举制,为的是选出一大批出身寒门、有势力、有地位的士子。以前的科举,都是由吏部监管。

开元时,皇上一道旨意,将举人科改称为“礼部”,而主考官则由“尚书”改称为“尚书”。

随着时间的推移,这一套体系也逐渐完善起来,为各大朝代所借鉴。然而,这一变化的原因,又与当时的权利之争密不可分。

这一次的论战,在唐朝史书中也是出了名的,并且对唐朝的科考产生了巨大的影响,因此被后人称之为“二李相争”,不过这一次并没有正式的记录。

自唐朝建国后,唐朝继续采用隋朝的中正制。在隋代之前,自西周以来,三公九卿制度一直被各封建国家所采纳。

在这种制度之下,各司其职,各司其责,各司其位,形成了一种相互竞争、相互制约的局面,巩固了中央权力,确保了整个帝国在历史上的地位。

建立隋朝后,隋文帝又推出了“三州六部”的制度,从而为以后历朝建立起了一个统一的中央集权制度。从这一点来看,三公九卿并无二致。

首先,我们看一下唐朝的体制,三省六部,二十四司,每一个都有自己的权利。在这里,我们将着重讨论六大领域。

首先讲一下吏部,这是一个专门掌管官职、考核、奖励等方面的部门,其中又分为四个部门。而户部,便是掌管天下户籍与井田制的官吏。

而礼部,则是专门处理各类大事的。兵部,掌管整个国家的军权,而刑部,却是专办重罪,尤其是那些被派到这里来的老案子。

在唐朝前期,由考官兼外郎掌管科举考试。在这一司之下,又分四司,一司,掌管着朝试,二司,三司,三司。

要知道,这一点从三国时期就已经存在。隋文帝在隋代建立后,延续了这一职务,并对其作了相应的变革。应当指出,在唐朝,“司马”仅为五品。

此外,当隋文帝统治中国时,他也有一位助手,即监考人。唐朝文官的变化与其所处的时代环境密切相关。

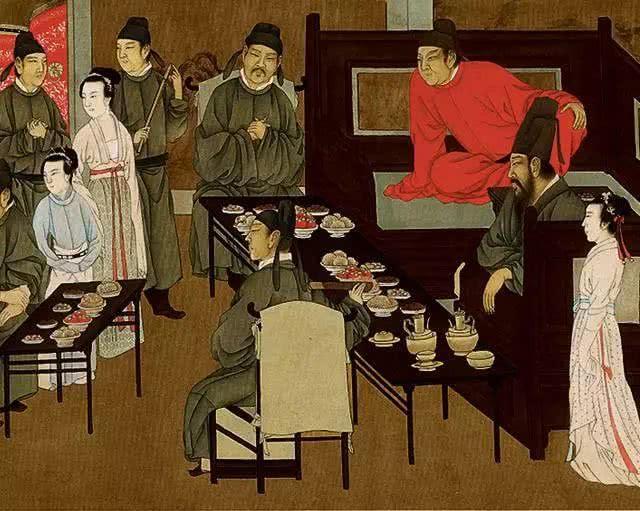

从某种程度上来说,唐朝对科举的看重,主要还是在于选拔寒门中有才干的人,以便与那些凭祖辈功勋而登上朝堂的宗亲们竞争。

因此,唐代的帝王也采取了隋朝的“科举制”,尽可能地吸收更多的“人才”。除此之外,唐朝的皇帝还会让朝堂上的贤臣举荐自己的人才。

从某种意义上来说,这是一个不错的主意,可以为朝廷化解不少的麻烦,但就是因为观念的不同,导致了许多麻烦。

李昂在唐玄宗统治中国时,曾任科举官。李昂自己也是个人才,而且还是靠着科工员外郎王丘,才能进入政界的。

而在此之前,唐朝的科考,也有着一定的公平性,许多穷小子,也可以通过科考,考取功名,入朝做官。可是李昂在为官期间,却碰到了一个目中无人,目中无人的李权。

所以,两个人开始争吵。李昂的岳父是李权的隔壁,两个人关系很不错,李昂的岳父看李权很有才华,便将李权引荐给了李昂,算是他的一个远房亲戚。

李昂得知这个消息,勃然大怒,当场就把李权给训斥了一顿。李权觉得很冤枉,就对李昂说,我虽然有才华,但是我没有通过自己的努力,就能得到举荐。

但是李昂却不愿意卖李权一个人情,于是二人就起了争执,后来李权入朝为官,二人的争执一触即发。最后,由于李权的推动,科举制度也发生了变化。

两人之间的争斗,表面上看只是权力之争,但实际上,在那个年代,吏部的权力实在是太大了,足以牵扯到很多朝中的大人物,因此,这场争权夺势,最后得利的,依然是大唐的皇上。