三国烽烟中,蜀汉名将魏延的形象始终笼罩着悲情与争议。他追随刘备南征北战,镇守汉中十年固若金汤,却在诸葛亮去世后短短数日内身首异处、三族尽灭。一个为蜀汉立下汗马功劳的猛将,为何落得如此结局?是谋反罪证确凿,还是权力倾轧下的牺牲品?拨开《三国演义》的演义色彩与后世传言,从历史缝隙中窥见的,是一个武将的傲骨与脆弱,更是一曲权力更迭中的悲歌。

公元211年,刘备应刘璋之邀入川抵御张鲁,魏延作为亲信随行。在这场“引狼入室”的博弈中,魏延展现出惊人的军事才能,率军攻占广汉郡,被擢升为牙门将军。此时的蜀汉政权尚未稳固,魏延的锋芒已隐约可见。

汉中争夺战成为魏延命运的转折点。建安二十四年(219年),刘备击退曹操夺取汉中,面对这块“益州咽喉”的镇守人选,全军皆以为非张飞莫属。然而刘备力排众议,将汉中都督的重任交予魏延。朝堂之上,刘备当众考问:“今委卿重任,卿当如何?”魏延昂首答曰:“若曹操举天下而来,请为大王拒之;偏将十万之众至,请为大王吞之!”这番豪言不仅让刘备抚掌称善,更昭示着蜀汉军事格局的剧变——一个寒门武将,就此跻身核心权力圈。

此后的十年间,魏延以铁腕镇守汉中,构筑起“实兵诸围”的防御体系。曹魏名将曹真、张郃多次来犯,皆未能突破防线。当诸葛亮在《出师表》中痛心“侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者”时,魏延正是那道横亘在北疆的铜墙铁壁。建兴八年(230年),魏延率军西入羌中,大破魏将郭淮,受封南郑侯,声望达到顶峰。

在军事上高歌猛进的魏延,却在朝堂陷入了致命漩涡。他与尚书令杨仪的恩怨,恰似蜀汉政权文武对立的缩影。杨仪出身襄阳望族,自视“筹度粮谷,稽决如流”的治世之才;魏延则以“跨马横刀”的武夫自傲。二人在北伐期间的分工——魏延冲锋陷阵,杨仪筹措粮草——更深化了这种对立。

建兴九年(231年)的木门道之战后,矛盾彻底爆发。据《三国志》记载,魏延曾当众拔刀指向杨仪,刀刃几乎触及面门,杨仪“涕泣横集”几近崩溃。这场闹剧虽经费祎调解暂息,却为日后的惨剧埋下祸根。诸葛亮曾试图调和二人,甚至写信给蒋琬感叹“魏延、杨仪皆牧竖小人”,但终究未能化解这对政敌的仇视。

深层次看,这种矛盾折射出蜀汉政权的结构性危机。荆州集团与益州本土势力的博弈尚未平息,新生代将领与旧臣之间的权力交接已然暗潮汹涌。魏延作为刘备时代硕果仅存的老将,本能成为政权稳定的基石,但其“性矜高,当时皆避下之”的孤傲性格,却将自己推向了孤立无援的境地。

公元234年秋,五丈原的秋风带走了诸葛亮的生命,也撕裂了蜀汉最后的平衡。据《三国志》载,诸葛亮临终前密召杨仪、姜维、费祎,留下两道遗命:全军撤回汉中,魏延断后;若魏延抗命,“军便自发”。这道看似平常的撤军令,实为引爆矛盾的导火索。

当费祎将遗命传达给魏延时,这位老将的愤怒喷薄而出:“丞相虽亡,吾自见在。府亲官属便可将丧还葬,吾自当率诸军击贼!”在魏延看来,杨仪不过一介“长史文吏”,安能统领三军?他更无法接受十年北伐功亏一篑。这种心态在烧毁栈道的疯狂举动中达到顶点——百余里栈道化为灰烬,既是阻截杨仪的手段,更像是对命运的抗争。

历史在此显现出吊诡的因果:诸葛亮为防止魏延冒险北伐而制定的撤军计划,反而激化了矛盾。当魏延与杨仪各自上书指控对方谋反时,成都朝堂的抉择已无悬念。蒋琬、董允等重臣集体倒向杨仪,不仅因“文官相护”的潜规则,更源于对魏延“狼顾之相”的深深忌惮。

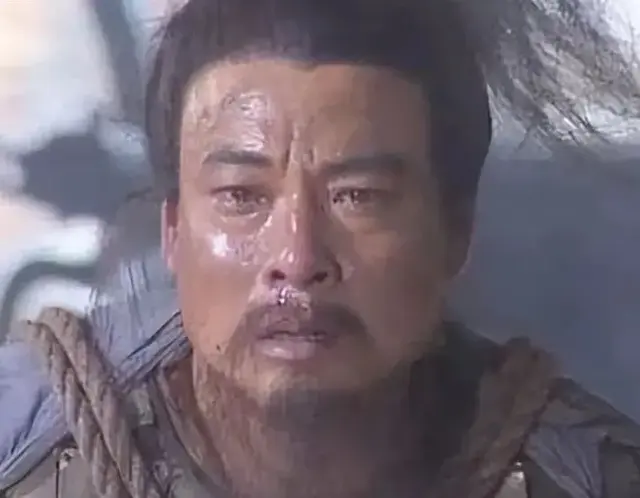

在南谷口的寒风中,魏延迎来了人生终章。王平一句“公亡,身尚未寒,汝辈何敢乃尔!”的呵斥,竟令麾下将士顷刻溃散。这戏剧性的一幕,暴露出魏延真正的致命伤:他赢得了无数战役,却从未赢得军心。

当马岱的刀锋落下时,历史给这位名将的盖棺定论充满反讽。杨仪践踏其头颅的癫狂,反衬出胜利者的心虚;所谓“谋反”的罪名,在陈寿“原延意不北降魏而南还者,但欲除杀仪等”的史笔间不攻自破。更可悲的是,当蒋琬接掌大权后,曾与之势同水火的杨仪亦被弃如敝履,最终自戕而亡——权力游戏的绞肉机,从来不分敌友。

回望这段公案,三个关键疑点值得深思:其一,诸葛亮是否故意制造矛盾?《魏略》记载的“双遗命”之说虽被裴松之驳斥,但诸葛亮明知杨、魏不睦仍委以重任,确有用人失察之嫌。其二,魏延若真有反意,为何不北投曹魏而南攻汉中?此举逻辑的荒谬,恰证明其目标仅在诛杀政敌。其三,成都朝廷为何迅速定性谋反?答案藏在费祎给刘禅的密奏中:“延举军动静,形于色,发于辞,此乃反情已露。”

现代史家吕思勉的见解发人深省:诸葛亮猝逝造成的权力真空,使杨仪集团得以矫诏行事。而蜀汉不设史官的缺陷,让这段历史永远蒙上迷雾。更深层的悲剧在于,当蜀汉从“匡扶汉室”的理想主义堕入守成苟安的现实主义时,魏延这类锐意进取的将领,注定成为转型期的祭品。

魏延的悲剧,是性格缺陷与时代洪流共同作用的产物。他的骄纵孤傲撕裂了同僚关系,他的军事理想抵触了国策转型,最终在权力更迭的漩涡中粉身碎骨。当我们剥离“反骨”的演义标签,看到的是一位未能完成身份转换的末世骁将——他既是刘备时代最后的遗产,也是诸葛亮改革失败的注脚。

蜀汉政权在失去这位猛将后,再未组织起有效北伐,最终在263年黯然落幕。历史没有如果,但魏延之死留给后世的警示历久弥新:当权力结构的稳定性压倒个体价值时,即便是功勋卓著的英雄,也可能沦为制度齿轮下的齑粉。这或许就是乱世中,所有理想主义者注定的宿命。