人生这么长,谁都不可避免地遇到挫折。没有多少人真的能做到“不以物喜、不以己悲”。所以,偶尔出现情绪低落和钻牛角尖的情况也属正常。

关爱心理健康,是进步的表现。但大家的状态,却远比想象中更不容乐观。许多人觉得,学生群体,尤其是幼儿园和小学的娃,本来是最轻松快乐的。这可未必。

精神科挤满儿童,医生表示已经忙不过来

当代家长对子女的重视程度,普遍比上代人更高。或许是自己生长在物质和精神双重贫乏的环境,所以有娃后更留意细节。

可是令大家不解的是,明明现在的学生吃喝不愁,玩具不少;他们就是不开心呢?家长先别抱怨,如果去医院走走,就知道子女没憋出病,就该知足啦。

“精神科挤满儿童”的话题引发关注。知名媒体采访了北京大学第六医院的专家,多名医生表示,这个学期还没过半,已经忙不过来。

因少年儿童出现暴躁、自闭、抑郁现象而就诊的数量,超过预想。起初家长们以为只是“开学焦虑”而已,缓缓就自动好了。

可是不少学生后来已经发展成不敢上学、无法跟任何人讲话等非常明显的“不正常”表现。这才使得家长们带娃来医院。

在北京等经济水平和教育理念比较前卫的城市,家长还有意识带子女问诊。而放眼更广阔的范围,许多儿童的痛苦还很难被家长看见和重视。

医生斥责父母,家长苦笑:这话你敢对老师讲么

对于以上现象,精神科的医生表示担忧和气愤:父母的责任是给后代爱和支撑,不是辅导作业。一味盯着那点成绩,想让子女都做班里的“尖子”;不逼出抑郁症才怪。

医生说的不无道理,辅导作业的场面,简直可以吓坏很多未婚的年轻人。但是换成家长的视角,却没有说的那么简单。

家长们苦笑,这个道理自己也懂,可是放在真实世界里,没那么多道理可讲。你不愿辅导作业,那学生到校就要被老师拎出去当着全班同学的面讽刺挖苦。

有的班级一个群还不够,什么数学群、英语群这个那个的,家长动不动就被老师“艾特”。教师觉得自己工作压力大,抱屈;认为家长配合陪读是天经地义的。

“孩子又不是我的,你好好培养又不是为了我”,这话估计太多家长都听腻了。但是,如果家长当真,对老师说:我宁可学生成绩差点,实在没能力辅导,以后别点我们的名。

大多数班主任当然不会因此善罢甘休,因为学校领导也是要求她们拿出成绩的。家长们苦笑,医生这些话,敢对老师讲么?

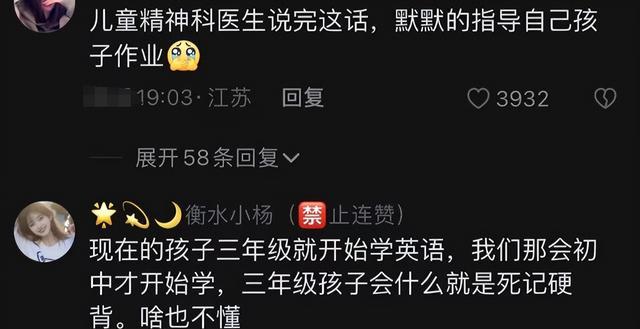

网友调侃,医生斥责完患者父母,转身给自己娃辅导作业去了。其实大家很理解现在儿童的就诊率高,因为内卷太严重,所有人的压力都很大。家长都快承受不住,何况是娃。

老师坦言,“圈养”式培养,是学生抑郁的重要原因

除了学习上的负担,和同龄人竞争比较带来的精神压力;还有其他原因。有位老师的吐槽登上热搜,那就是学生的“圈养”现象。

好像从来没有哪代人,像现在的学生这样被约束。以前虽然也存在体育课被占用的情况,但好歹大课间、小课间,都正常活动。

笔者小时候,课间十分钟大家都必须走出教室活动;你说你懒,不想动弹,那是不允许的。现在倒是完全相反,多地家长和教师反映,学校不准同学们随意走动。

比如天津有位家长表示,她家的小学生,课间只能去厕所、不准去操场。大伙就这么成天在屋里坐着,理由是:出去活动怕受伤不好认定责任;活动后分散学习注意力,影响课堂效果。

所以这就是把学生们圈起来的理由吗?设想一下,他们像被关在“鸡笼”里一样,除了上课就不能做别的。这种气氛简直令人“窒息”,学生感到压抑太正常了。

【笔者寄语】许多人看老照片很有感触,那时的学生虽然穿的破旧,但眼神里充满天真和憧憬。现在的学生们,很小就没有了该有的活力,眼里缺乏光芒。

当外界在内卷,这就更考验家长的定力。笔者认为,没有身体和精神的健康状态,其他都是空谈。学生们不是自己的面子,对于成绩不宜过度苛求;对老师的要求也可以学会变通。