最近大家都在讨论一些车企的智驾系统“不识别、不报警、不接管”问题,反思声四起。很多人疑惑,为什么有些品牌的ADAS系统看起来功能没那么激进,却总被行业内评价“体系成熟”?这时候再回看一些体系型车企在ADAS上的思路,就更能理解他们“慢”的含义了,不是不敢推,而是不轻易把风险外包给用户。我想了想,还是拿宝马的例子简单说说他们的逻辑和验证体系,趁着这次,整理了以下十个大家更为关心的话题。

1.宝马对ADAS系统的理解,与行业通行逻辑有何不同?

行业普遍将ADAS当作技术栈的一部分,而宝马把它看作行为哲学的映射。它不问“系统能做多少事”,而是先问“系统该做哪些事”。这导致宝马的技术路径不是往无限边界推进,而是构建清晰可控的系统边界。ADAS不是能力的展示舞台,而是责任的管理工具。

2.为什么宝马强调“人机共驾”,而非强调“系统接管率”?

因为系统越强,不代表人就该越弱。宝马坚持“驾驶权不可沉默”这一设计原则。所有技术必须在不剥夺人类决策权的前提下运行。这背后是一种根本判断:技术可能出错,但人类对风险的直觉是不可被机器替代的第二安全带。

3.在“驾驶在环”的设计上,宝马具体做了哪些技术约束?

宝马通过两种路径构建驾驶者参与机制,一是实时监测驾驶者状态(红外+电容),确保意识与手动双重在环;二是在界面设计上限制系统的“自作主张”行为,避免出现脱离驾驶者意图的动作。这些设计不是为了强调复杂性,而是为了“持续验证人还在”。

4.宝马在功能上线的节奏上为何显得“滞后”?

这是战略选择,而非资源差距。宝马选择了一种反主流的“验证优先论”:认为功能是否存在,不如功能是否在正确边界内存在。技术不是赛点,而是变量,验证才是门槛。这种节奏慢,是因为它把“出错之后的责任界定”提前嵌入了系统逻辑。

5.L3系统的“10亿公里事故容忍标准”意味着什么?

这是宝马定义“系统可上线”的技术信心底线。它代表着一个判断:如果自动驾驶的事故频率无法显著优于人类驾驶,那它不该以商业形式进入市场。这种设限看似保守,实则是以长周期用户信任为核心的系统思维。

6.目前有关部门开始对智驾营销“降温”,宝马是如何看待的?

宝马对有关部门对智驾营销进行“降温”持认可态度,认为这一举措合理且必要。在宝马看来,智能驾驶技术的发展与应用必须以安全与责任为首要前提。其始终坚持以人为本的系统核心原则,强调驾驶员必须全程保持对车辆的控制,所提供的智能驾驶辅助系统旨在让驾驶员会用、敢用,避免过度渲染“完全自动驾驶”概念,防止用户产生误解而做出错误决策。这也是宝马强调“人机共驾”,而非强调“系统接管率”的原因所在。

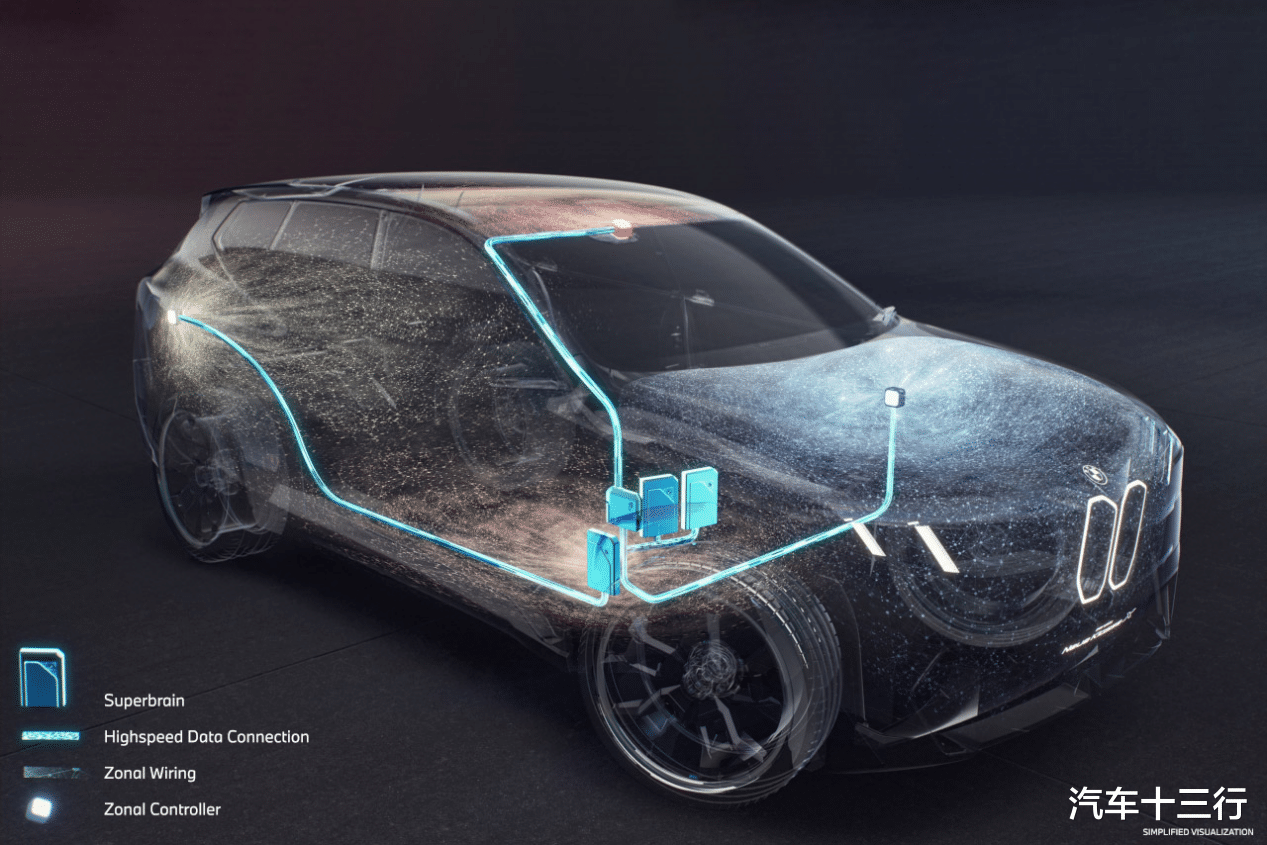

7.宝马如何构建全球验证体系?这一体系的哲学内核是什么?

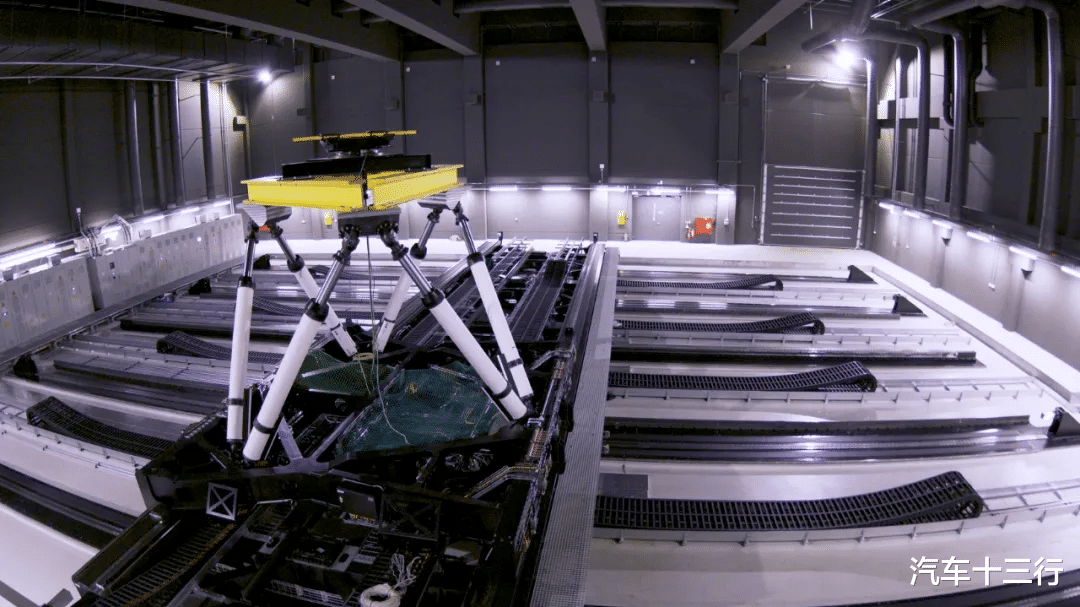

宝马用“现实+虚拟”构建出验证三角:一是德国的高仿真中心,在汽车十三行的报道中单独介绍过这里,在慕尼黑,宝马用三年时间自研并搭建了全球仅有三台的9轴高仿真模拟器,两台归属宝马,这种设备不仅支持0.65g~1g的全向加速度,甚至通过磁悬浮技术与超级电容系统,实现高动态驾驶场景的极限重现,11400平方米的实验室、14台高保真模拟器和高动态模拟器、每日可完成100次仿真测试,仅一台开放合作使用;二是捷克的全场景实景测试中心,三是本地化采样(贴合特定市场如中国的驾驶文化)。这种“场景构建优于硬件堆叠”的哲学,本质是在回答:系统是否准备好面对世界的复杂性,而不是只在实验室完美。

8.为什么宝马要在中国单独采集1万个场景、调试2000+次?

因为宝马不相信“全球一套算法万能”。在驾驶辅助系统量产之前,宝马在自动驾驶领域开展了覆盖高达240万公里的全球测试。在中国,非规则超车、人车混行、路权模糊等现象频繁出现,系统无法靠规则逻辑泛化。宝马用实景采样+行为建模的方式,为系统构建“本土交通语法”。它不是做功能适配,而是在训练系统“理解中国”。所以宝马L2+智能驾驶辅助系统在400多个城市测试里程超过13万公里,针对中国市场特色的功能版本更新超过100次,本土化调试超过2000个。

9.宝马为什么强调视线确认才能变道?

在高速或城市多车道中,单靠打灯并不能代表意图真实。宝马引入视线确认,是用“主观注意力”补强“系统行为触发机制”。这项机制背后的逻辑是:行为必须在感知和意愿两端都被验证,否则系统的每一次动作都可能成为潜在误判。

10.如果用一句话概括宝马ADAS的底层特征,该是什么?

宝马造的不是一套“会开的系统”,而是一套“始终可被理解、可被验证、可被追责”的系统。它不强调“突破”,而强调“可控”。这是一种典型的工程主义哲学:系统可以不领先,但必须可信。这也是为什么在自动驾驶话语权混乱的当下,宝马始终把验证当成起点,而不是终点。