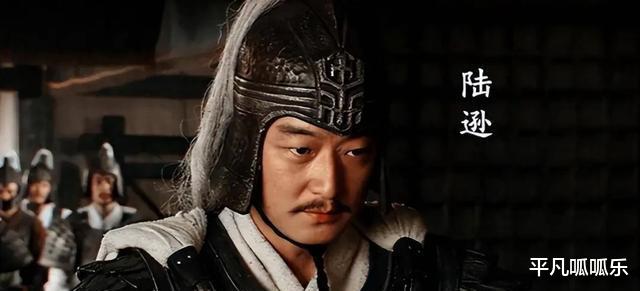

刘备在夷陵吃了大败仗,可陆逊为啥没借着这股势头,一路追击下去,直接把白帝城给攻下来,好让刘备连托孤的机会都没有呢?这事儿挺让人琢磨。刘备那边一败涂地,按理说,陆逊应该趁机扩大战果,一举拿下白帝城才是。但陆逊却偏偏没这么做,仿佛故意要给刘备留个喘息之地似的。其实想想也不难理解。陆逊虽然打了胜仗,但可能也付出了不小的代价。再加上,追击敌人进入陌生的地界,风险也不小。万一中了埋伏,之前的胜利可就全白费了。再说了,陆逊可能也明白,就算拿下了白帝城,也不一定就能彻底消灭刘备的势力。毕竟,刘备手下还有那么多忠心耿耿的将领和士兵,他们肯定还会继续为刘备而战。所以,陆逊选择了稳妥的做法,没有盲目追击。这样一来,他既能保住自己已有的胜利果实,又能避免不必要的风险。至于刘备嘛,虽然侥幸逃得一命,但大势已去,也只能无奈地托孤给诸葛亮了。

有四个缘由,最关键的是最后一个。

第一个缘由:白帝城防御工事牢靠,地理位置不好,攻打起来很困难。

刘备一路逃跑,从夷道跑到秭归,接着又奔向了巫山,最后躲进了白帝城。据说,白帝城这名字是因为东汉早期公孙述占领四川时,城里有一口井老冒白气,像白龙一样,所以就这么叫了。这地方位于长江三峡的入口处,有好几个城门,比如北门、西门,军事上特别重要,防御工事很坚固。而且地势特别险要,是打仗时大家都想抢的地方。

如果陆逊选择硬碰硬直接攻打,那他也没办法很快拿下。

第二个缘由:马忠带着五千兵马到了永安,同时赵云也从江州调兵遣将,前往永安进行防守。

《三国志》里写了这么一件事:刘备去打东边那场仗,结果在猇亭打了败仗。巴西太守阎芝呢,就赶紧从各个县调了五千兵马,用来填补损失的兵力。然后,他派了忠这个人,带着这些兵马去支援。

《云别传》里头说了这么件事:刘备在秭归吃了败仗,之后赵云带兵赶到永安,发现吴军已经撤走了。

巴西郡的阎太守,就是那个管救火的头头,一听说刘备吃了大败仗,立马急了,火速在各县凑了五千兵马,交给马忠带着,让他赶紧去白帝城给刘备陛下打援手。赵云那会儿也正带着自己的人马,从江州往永安赶呢,打算在那儿驻扎。加上刘备剩下的那些散兵游勇,七拼八凑也能有个两万来人。所以说,陆逊要是想硬攻,估计也得打上老一阵子,不好对付。

一个关键因素:曹丕按捺不住,准备攻打江陵。

实际上,东吴那边也有人主张强硬,像徐盛、潘璋、宋谦这些将军都向孙权提议,说咱们应该趁现在势头正猛,一股脑儿地把刘备的蜀汉给端了。当然,也有人反对这么干,陆逊、朱然、骆统他们就挺担心,觉得曹丕那家伙表面上说要帮我们打刘备,实际上憋着坏呢,所以他们就主张撤退,用简单的话说就是:“曹丕大军集结,名义上帮咱打刘备,实际上心怀不轨,咱们得赶紧撤。”

陆逊这人挺有先见之明,后来曹丕真的出兵打江陵了。夷陵之战过后没多久,大概两三个月的样子,曹丕就挥师南下,去攻打孙权了。

一个关键因素:就像三角形最稳固那样,吴国和蜀国缺了哪一方都会变得不稳定。

说实话,曹魏的地盘比东吴和蜀汉两个国家加一块儿还要宽广。曹魏那边,人口有四百多万,军队大概五十万;东吴呢,人口二百三十多万,军队大约二十三万;蜀汉人口最少,只有九十多万,军队也就十万左右。无论从哪个角度看,都是曹魏的实力远超蜀汉和东吴加起来的总和。这样一来,要是东吴和蜀汉老是打来打去,那曹魏就像是在旁边看热闹,等着他们斗得两败俱伤,最后自己就能轻轻松松捡便宜了。

#百家说史品书季#