一、成渝经济圈需要“第三城”。

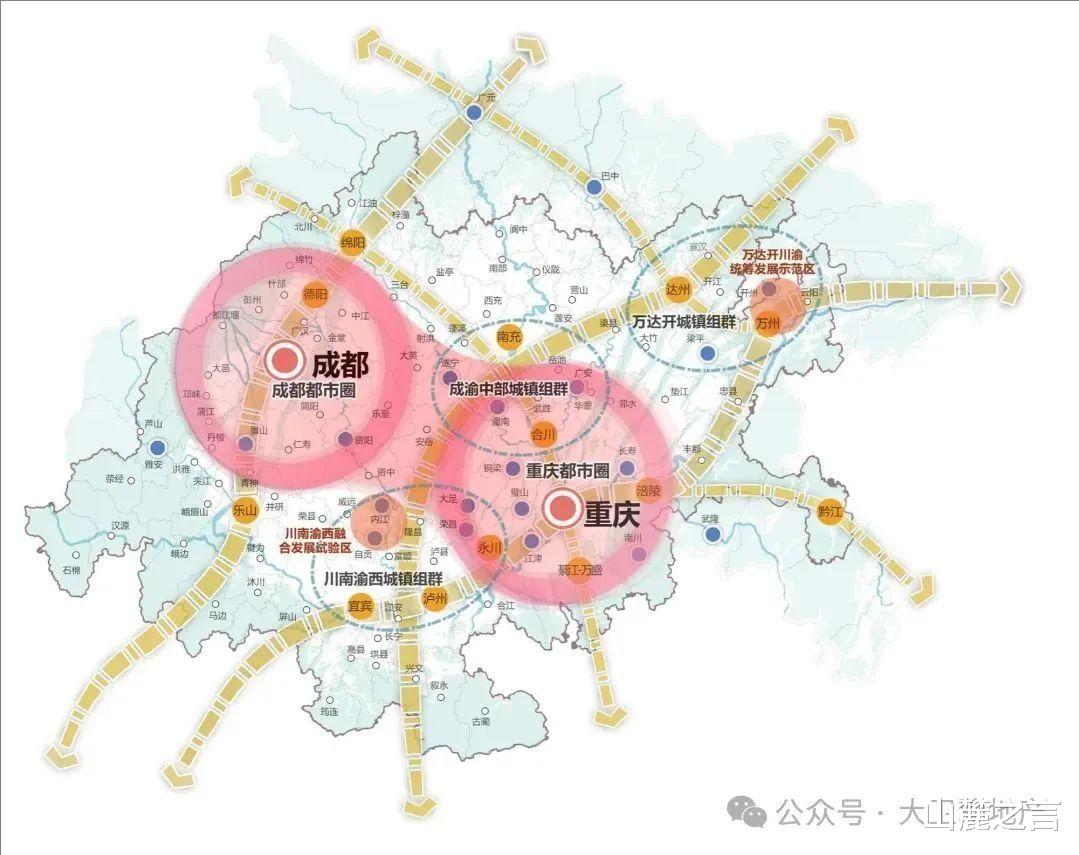

中国经济版图“四极”,东有“长三角”,南有“大湾区”,北有“京津冀”,西有“成渝圈”。

除“成渝圈”只有成都、重庆两个超大城市外,其余“三极”均有已建成或规划建设三个及以上的超大或特大城市。

作为“第五极”的湖北省也规划建设了“武汉”、“襄阳”、“宜荆荆”等三大都市圈。

“四极”之中“成渝圈”经济最弱,仅靠成渝两市难以支撑,需要像沪杭苏宁、穗深港和“京津冀”雄安新区一样,打造成渝“第三城”。

二、四川盆地容得下“第三城”。

四川盆地(成都平原、川中丘陵、川东平行岭谷)面积16万平方公里,为长三角面积的75.6%、珠三角面积的2.9倍、京津冀面积的74.1%。

川渝地区常住人口11556万人,占全国人口的8.2%,为长三角的48.6%、粤港澳的84.7%、京津冀的105.8%。

2023年川渝地区生产总值(GDP)9.02万亿元,占全国的7.2%,为西部地区的33.5%、西南地区的57.5%。

四川盆地幅员面积和川渝地区人口、经济总量规模大,资源丰富、交通发达、经济基础好,足以支撑“成渝第三城”。

三、“达万开云”适宜打造“第三城”。

1.有独特的区域优势和战略定位。

四川省达州市和重庆市万州区、开州区、云阳县(以下简称“达万开云”)距离成都主城区330-440公里,距离重庆主城区200-260公里,受空间距离、经济成本和时间成本制约,与成都、重庆间人流物流成本较高。

除四川省、重庆市行政管辖层面的辐射虹吸效应外,成都、重庆中心城区对“达万开云”社会、经济等层面的辐射虹吸效应相对较小。

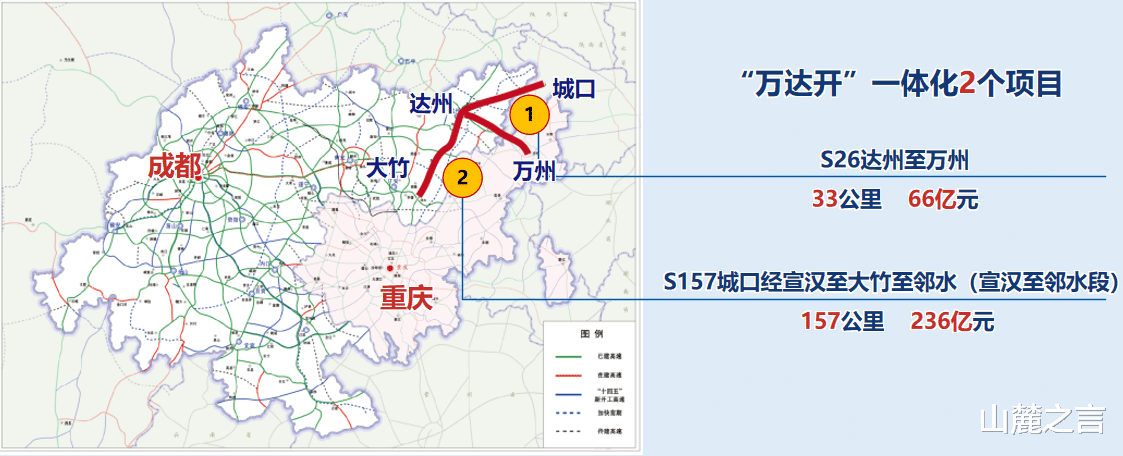

万州区是三峡库区中心城市、重庆城市副中心、长江经济带重要节点城市,达州市、万州区是成渝双城经济圈万达开城市群核心城市、全国性综合交通枢纽城市,“达万开云”有长江黄金水道、深水良港、高铁机场、高快通道等水陆空交通网络内联外通。

2.有一定的经济基础和城市规模。

“达万开云”建成区面积285平方公里(达州150、万州65、开州40、云阳30平方公里),占川渝的5.7%,为成都的26.8%。

“达万开云”常住人口898.53万人(达州530.4万、万州156.3万、开州118.6万、云阳93.2万),占川渝的7.8%,为成都的41.8%。

“达万开云”2024年GDP为5255.36亿元(达州2657亿元、万州1222.36亿元、开州735亿元、云阳641亿元),占川渝的5.7%,为成都的22.4%。

3.“达万开云”适宜建圈连城。

“达万开云”位于四川盆地东部东北-西南走向的平行岭谷区,河谷平坝浅丘地带适宜城市建设和产业发展。

达州市辖区、开江县、宣汉县相互距离30-40公里,适宜规划建设“达开宣都市圈”。

渝东北万州区、开州区、云阳县相互距离也是30-40公里,城区距离仅10-30公里,如万州北部新区与开州浦里新区通过9.7公里的浦里市政隧道相连,应在“万开云同城化”发展的基础上升级打造“万开云都市圈”。

“达开宣”“万开云”两都市圈相距40-120公里,地理相连,人文相近,可先建圈、后连城,共同打造“哑铃型”的川渝东北“双城经济圈”,共建“成渝第三城”。

因重庆作为全国最大的直辖市,幅圆面积和总人口完全是一个中等省的体量,将重庆整体作为一个城市对比没有可比性。川渝东北“成渝第三城”应对标成都市规划建设。

建议“成渝第三城”规划建成区面积500平方公里、常住人口1000万人、GDP值8000亿元,分别增加215平方公里、101.5万人、2745亿元,增长43%、10.2%、34.3%,为成都现值的50%、46.5%、34.1%。