在阅读这篇文章之前,诚邀您点击一下“关注”,随我一同探寻文字的世界~

文:水木史记

编辑:水木史记

——《前言》——

一纸调令,一场会面,就能让一位抗战将领陷入死局。

铁桥已丢,罪责却突然从天而降。

孔从洲那年刚打完仗,衣服上的血还没干透,枪声未远,就被召进了重庆。

——《壹》——

调令来得突然,像是一把刀

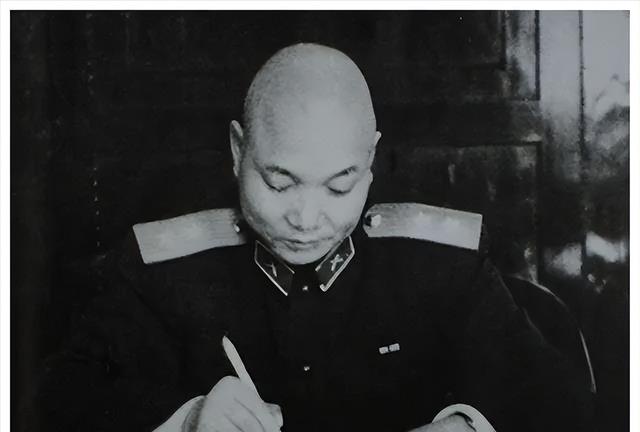

一九四三年初,天还没亮,孔从洲正蹲在邙山的泥地上看地图,他的部队刚在陇海线上跟日军打过一仗,死了好几百号人。

尸体还来不及运下来,枪声整夜没断。

他刚想喝口冷茶,就有人急匆匆递来一张加密电报,他接过来看了一眼,脸没动,手却抖了一下,“即刻来渝,面见委员长。”

他没问为什么,他知道,这种时候,问没用。

蒋介石突然叫他,一个“新编三十五师”的师长,打得再多,也是个外人,但这不是普通的调令,不是开会,不是述职,是单独召见。

单独,意味着刀尖,这不是升迁,是试探。

孔从洲清楚,自己出身西北军,又是杨虎城带出来的人,西安事变之后,蒋对西北系的人,早就盯死了。

他不是没听过传闻,中条山一战,他部队死伤惨重。

最后能带着几百人从日军合围里突出去,那是凭命拼的,可有一份特务内报说:孔从洲“可能赤化”,理由是他军中有共产党员,还和八路军有接触。

他说不清,也不想解释,他知道,这种标签一贴上,就甩不掉了。

现在,蒋突然传他,肯定不是来夸战术,飞机从洛阳飞到重庆,他一路没合眼,脑子里只有一句话在打转,“黄河铁桥,是我丢的吗?”

他想不通,那桥,他根本没守过。

——《贰》——

质问像火,孔从洲没让

到了重庆,没人接待,没有欢迎,也没有休息,孔从洲穿着旧军装,坐在机场边等了一下午,鞋底全是泥,烟抽了一根又一根。

第二天上午,警卫通知:“委员长让你进。”

办公室门口,他把帽子摘下,屋里只两个人,蒋介石坐在桌子后头,陈布雷在旁边抄录,蒋没看他,翻着文件,突然说:“黄河铁桥,是你们部丢的?”

声音不大,但屋里静,像刀子一样扎进耳朵。

孔从洲站直了,“报告委员长,我部接防时,该桥已为日军占据,有军政部监交文件为证。”蒋抬头,眼神冷,“你还敢推责任?桥在你手里丢了,你还想抵赖?”

陈布雷记录时停了一秒,空气像凝固了一样。

孔从洲沉了一口气,“桥丢的那日,我师在邙山作战,千里之外,接防时间、调令文号,都在这里。”他从军装口袋里抽出一份复写电文,递过去。

蒋没接,他手背撑在桌面上。

突然问了句风马牛不相及的话:“你和孔祥熙,是一家吗?你家是干什么的?”

孔从洲愣了下,“不是,我们是种地的,小时候我放过羊,后来当兵,是杨老总带我出来的。”蒋介石目光未变,但脸上肌肉动了一下。

他又盯着看了几秒,冷冷一句:“行伍出身?”“是。”孔从洲没抬头。

“你看书吗?”这问题来得太快了,几秒前还在谈铁桥和家世,突然扯到读书,孔从洲不紧不慢答:“看,看《孙子》《吴子》,还有《曾胡治兵语录》。”

蒋点了下头,像是想试他真假,“曾胡那本,有什么说法?”

孔从洲低头想了两秒,说:“有一段是这样,‘官与兵如鸡孵卵,如炉炼丹,未可须臾稍离’,说的是带兵要心到身到,不可分离。”

说完这句,屋里沉默了十几秒。

蒋介石盯着他看了会儿,缓缓靠回椅背,突然挥了下手,对陈布雷说:“记下,三十五师调拨美械一批,配给步枪、机枪、迫击炮各型。”

话说得轻,但里面的转折太清楚了。

刚才还质问他丢桥,现在突然给他加装备,这不是补偿,是转向,蒋介石信了他?不是,他只是觉得,这个人还有用。

他不会闹,不会喊口号,能打仗,肯服管,更重要的是,还没站错队。

——《叁》——

不止是桥,还有一整支军队的命运

铁桥,是个借口,蒋介石要的,从来不是解释,是归顺,孔从洲回洛阳时,行程没有安排,没有专机。

他坐的是后勤运兵机,挤在一堆弹药箱旁边,靠在机舱壁上睡了十分钟。

他知道,这不是冷落,是信号,回到驻地那天,他站在山口上看了很久,桥没变,兵也没变,可他自己,已经在中央那张名单里变了颜色。

从重庆回来后,第一个变化,是军政部派了一个所谓的“联络官”来驻师。

对外说是“加强沟通”,但孔从洲心里明白,是个钉子,“我们是防线,桥是战术节点,他们把桥当成权力的门槛。”

这不是他第一次看到政治操作。

他早年在杨虎城麾下,当过连长,当时西北军兵强马壮,几十万部队站在陕西,他也亲历了张学良送蒋入西安、又逼他抗日的那段历史。

但他从没像现在这样,感到边缘、感到被拿捏。

他开始做两件事:第一,给士兵上课,讲《抗战手本》,讲纪律、讲忠诚,连夜抄写内容给排长传达,他要让军政部那颗钉子看到:“我们没问题,我们听话。”

第二,他亲自督训练兵,把手底下的兵再拉出去演练山地突击。

他知道,武器调来了,不用,就会被夺回,而他自己开始默记仓库的编号、每一批弹药的去处,甚至哪个连长有没有亲共倾向。

他不主动说,但都记在心里,重庆的那间屋子,他不会忘,那是刀尖,下一次再进,可能就是血口。

——《肆》——

忍着,是为了下一场战

这一年,他守的是洛阳以西的第二防线,上头说是“支援中原”,其实是弃子之地,孔从洲不信命。

他出身太低,陕西农家,没读完小学,十七岁入伍,靠一条命爬上师长的位置,他信打仗,但他更信人心。

有一次,日军夜袭,连破两道工事。

他带着一营人硬顶,打了整整两个钟头,最后,撤下来时,肩膀上中了一枪,有人劝他:“你是将军,不用亲自冲。”

他说:“我不带头,谁跟我干?那些想拿我当靶子的,会更高兴。”

但那次之后,他真正开始想,这仗还要打多久?仗打得多,但前方输,后方却在内斗,蒋介石信不过的,不是日军,是身边人。

到了1945年,他收到消息:“你调防巩县。”

巩县,那是个关键地段,靠近中原铁路节点,又夹在国共分界线之间,他知道,这是一次“安排”,也是一次“观察”。

部队一进驻,就有两个方向的电报过来。

一个是洛阳方向,让他防备共军渗透,一个是郑州方向,说要协同驻军操演,他左右不是人,两边都不信他。

但他什么都没说,他带着人清查了仓库,把去年蒋口头承诺的那批美械,重新点清:轻机枪270挺,步枪1600支,迫击炮72门。

他说:“这批家伙,迟早要用上,但不是给谁送人情的。”

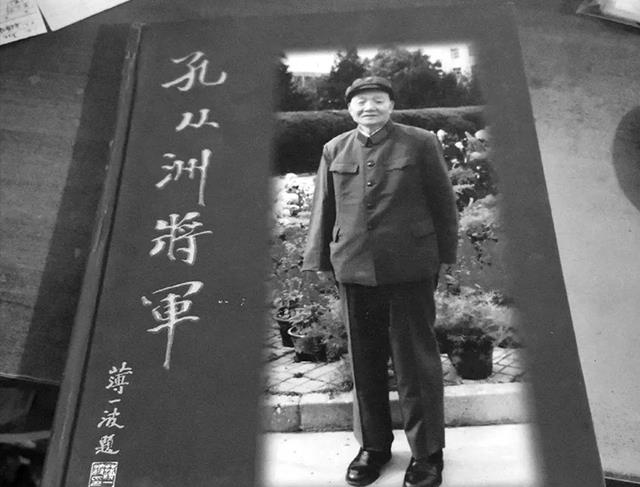

从这一刻,他就知道,下一场战,不一定是对日本人了,再之后,1946年,他带着那批原“新编三十五师”的部队。

突袭了巩县国民党警备司令部,缴械、立旗、通电起义。