重庆江北区的家长最近有点懵:家门口的莺花巷幼儿园发招聘公告,招幼师居然要学前教育专业硕士学历。有人盯着自家刚会喊 “妈妈” 的娃吐槽:“现在连哄小孩玩积木都要发 SCI 了?我娃还没学会爬,未来的老师已经读完博了,这到底是招幼师,还是给幼儿园配学术顾问?”

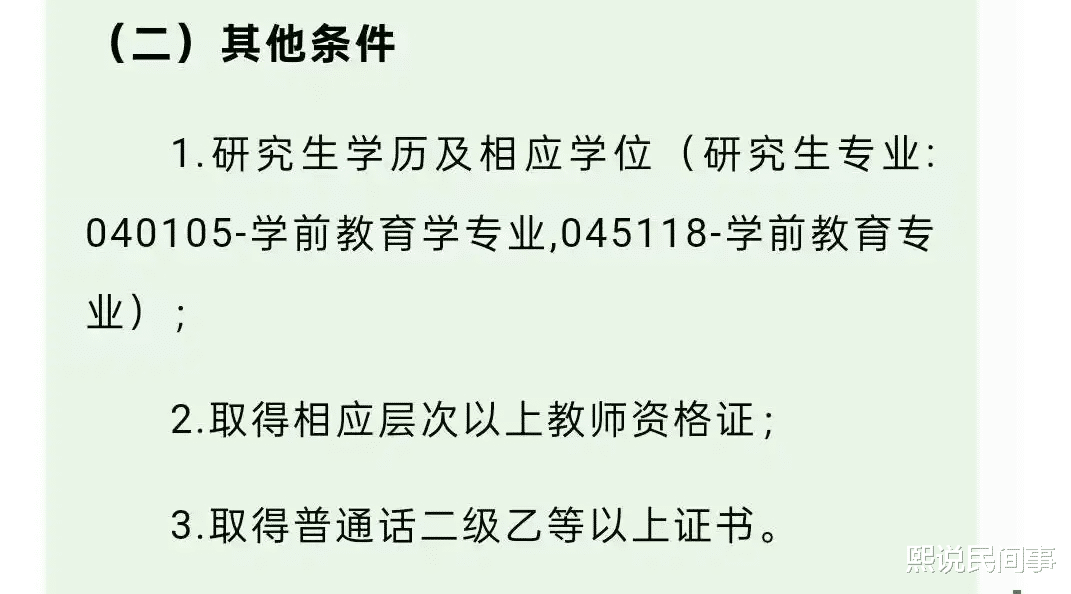

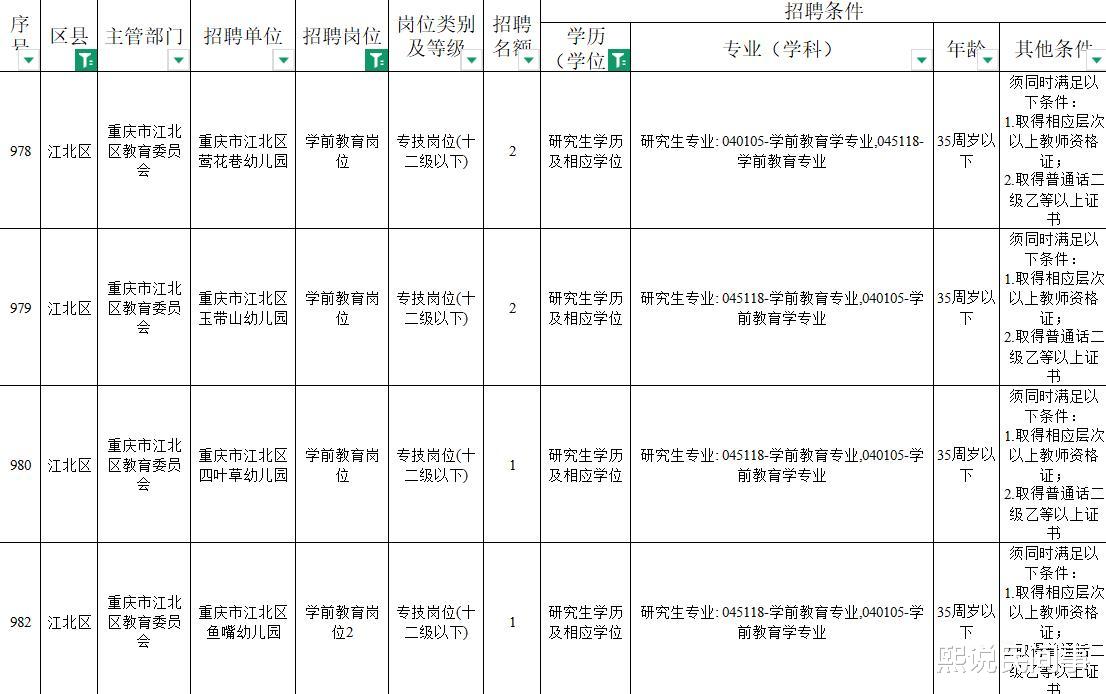

先看数据:重庆市人社局 2025 年上半年公招表显示,江北区四所幼儿园的学前教育岗清一色要求 “研究生学历 + 硕士学位”,而往年这个门槛还是本科。幼儿园工作人员解释:“不是我们挑剔,是全区统一标准,硕士成了硬指标。” 这话听着耳熟,就像公司招聘写 “大专即可”,结果简历筛下来全是 985—— 只不过这次,连幼教圈都卷成了 “学历竞技场”。

更魔幻的是,学前教育专业的研究生三年都在学什么?儿童发展心理学、游戏治疗理论、早教课程设计…… 这些学术知识当然重要,但幼儿园老师每天的日常是:给小朋友擦眼泪、教握勺子、编排队歌、处理 “抢玩具纠纷”。有幼师开玩笑:“以前备课是想怎么让孩子记住 ABC,现在可能得先写一篇《3-6 岁幼儿字母认知的跨文化比较研究》才能上岗。” 学历门槛节节高,可家长更关心的是:老师能不能蹲下来和孩子平视说话,而不是能不能发表核心期刊论文。

为啥突然拔高到硕士?说白了,还是 “编制香” 惹的祸。这些年考编大军越来越壮观,2024 年重庆某区幼教岗报录比达到 80:1,逼得招考部门不得不 “用学历筛人”。就像景区限流只能抬高门票,编制岗位有限,那就提高学历门槛 —— 你是本科?不好意思,后面还有 200 个硕士在排队呢。

但这里有个悖论:学前教育的核心是 “保教实践”,而不是 “学术研究”。某幼儿园园长透露:“我们招过研究生老师,理论知识扎实,但给小班孩子穿衣服能折腾十分钟,反倒是有五年经验的专科生,能边哄娃边完成穿衣‘流水线’。” 学历成了敲门砖,却可能把真正有实操经验的人挡在门外。就像招厨师只看 “美食学硕士”,却不管人家会不会颠锅 —— 证书再漂亮,哄不好孩子也是白搭。

面对这场学历狂欢,最迷茫的其实是家长。一位妈妈在评论区说:“我送孩子去幼儿园,不是让他听学术报告的。老师能不能蹲下来耐心听孩子说‘尿裤子了’,比会不会写教育论文重要 100 倍。” 这话戳中了关键:幼教的本质是 “保教结合”,需要爱心、耐心、沟通能力,这些软实力很难用学历衡量。

更现实的问题是:高学历幼师会不会 “水土不服”?想象一下,一位研究 “幼儿情绪认知神经机制” 的硕士,面对满地打滚的小朋友,是能用专业理论化解冲突,还是会被折腾到怀疑人生?就像让博士生去教小学生 1+1,知识储备足够,但教学效果不一定比有经验的小学老师好。学历是锦上添花,而非雪中送炭 —— 毕竟,孩子需要的是 “会讲故事的人”,不是 “会写故事论文的人”。

当然,我们不否认高学历人才进入幼教行业的价值:比如推动学前教育理论创新、优化课程体系设计,这些确实需要学术支撑。但幼儿园里更多的是一线教学岗,应该区分 “科研型” 和 “实践型” 岗位 —— 比如园长助理、教研主任可以要求硕士,而班主任、配班老师不妨放宽到本科,重点考核实操技能。

国外的经验值得借鉴:美国幼师分为 “助理教师”(专科)和 “主讲教师”(本科及以上),根据岗位需求设置不同门槛。咱们没必要搞 “全员硕士化”,而是让合适的人做合适的事 —— 让擅长科研的人搞学术,让擅长带娃的人守讲台,这才是真正的 “人尽其才”。

重庆这次的 “硕士幼师” 事件,本质是编制内卷下的极端案例,但也给整个社会提了个醒:当连幼教岗位都开始 “学历军备竞赛”,我们需要警惕 “为了卷而卷” 的荒诞。学历可以是筛选人才的标准,但不该是唯一标准 —— 尤其是在需要 “走心” 而非 “走脑” 的幼教行业,或许该留一扇门给那些 “学历不高但热爱孩子” 的人。

最后问一句:你觉得幼儿园老师需要硕士学历吗?是支持 “提高门槛保障质量”,还是认为 “实操经验更重要”?来评论区聊聊,觉得 “学历不该一刀切” 的,点赞让更多人看到 —— 毕竟,衡量幼师的标准,应该是孩子脸上的笑容,而不是简历上的学位证书。