21万血汗钱竟被一把火烧成灰!农村大妈含泪讲述背后心酸:这钱是孩子的婚房啊

**一、炕洞里飘出的“天价灰烬”:一场烧掉20年积蓄的意外**

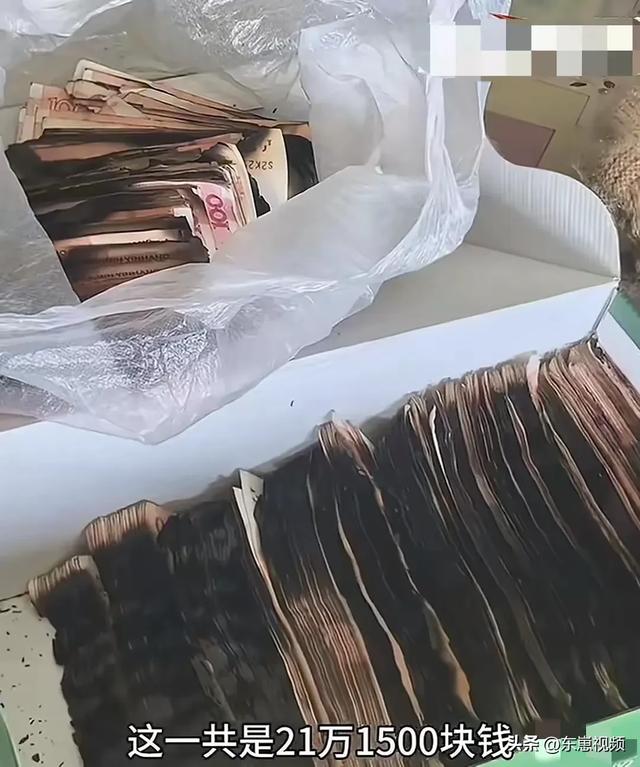

黑龙江绥化的春寒还未褪尽,潘秀梅大娘家却飘出一股刺鼻的焦糊味。当女儿掀开炕洞铁板的那一刻,裹着火星的黑色纸屑随风扬起——那堆蜷缩在角落的焦黑残渣,正是老两口打工20年攒下的21.15万元现金。

“我瘫在地上抓那些灰,手抖得连纸片都捏不住……”面对镜头,50多岁的潘大娘眼圈通红。这笔钱原本计划在惊蛰后给儿子买婚房,如今却成了灶膛里的一把灰。更令人揪心的是,点火烧炕的正是她最疼爱的女儿。

**二、藏钱背后的中国式父母焦虑:不敢存银行的真实困境**

“钱放银行?我们不会用手机转账啊!”潘大娘的哭诉戳中无数农村老人的隐痛。她和老伴在工地扛水泥、在菜市场搬货,20年来每月硬生生从牙缝里抠出千把块。每次攒够整数就去信用社取现,用红布包好塞进衣柜深处。

这次为凑齐房款,她特意将21万元现金装进麻袋藏进炕洞。这个“安全措施”带着老一辈特有的生存智慧:衣柜可能被撬,但谁会想到翻火炕?然而命运偏偏开了个残酷的玩笑——女儿回家冷得受不了,顺手点燃了藏钱的炕洞。

**三、残币兑换现场:170285元背后的温情与遗憾**

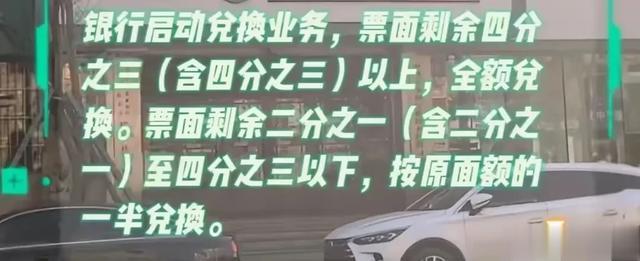

当记者带着潘大娘赶到银行时,工作人员正用镊子小心剥离粘连的纸币。根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》,能辨认面额且剩余四分之三的纸币可全额兑换,剩余二分之一则兑半额。

经过5小时分拣,最终兑换回170285元。看着失而复得的17万元,潘大娘又哭又笑:“够给娃付首付了!”但烧毁的4万多元,相当于老两口整整3年的收入。有网友算过账:这炕烧的不是柴火,是每天燃烧100元大钞连烧386天。

**四、比烧钱更痛的是中国式父母的“不敢言”**

事件中最戳心的细节,是潘大娘始终没责怪女儿。“娃不知道我藏钱,要怪就怪我老糊涂。”这种近乎“卑微”的宽容,藏着中国父母最深沉的爱——宁可自己吞下所有苦果,也不愿给孩子添半点负担。

而女儿的自责同样令人心酸:“要是多问一句妈藏没藏东西……”这场悲剧与其说是意外,不如说是两代人沟通缺失的代价。父母永远觉得“孩子忙,别打扰”,子女总以为“爸妈的事会自己处理好”,结果酿成难以挽回的遗憾。

**五、数字化时代的“金融留守者”:我们该如何守护父母的养老钱?**

事件背后折射出更严峻的社会课题:全国60岁以上老人中,仍有34%完全依赖现金支付(央行2024年数据)。当年轻人享受着扫码支付的便利时,无数“潘大娘”正因看不懂手机银行、怕按错ATM机按钮,被迫把血汗钱藏进米缸、缝进被褥。

专家建议:

1. **银行适老化改造**:增设方言服务、保留现金窗口

2. **家庭金融教育**:子女定期帮父母核对账户,设置大额转账提醒

3. **应急资金管理**:存放现金需告知至少2名亲属具体位置

4. **残币处理指南**:立即停止破坏,携带身份证到银行鉴定

**六、火灾后的启示:有些东西比钱更珍贵**

当记者问潘大娘今后打算时,她抹着眼泪笑了:“闺女天天变着法给我炖汤,儿子说租房结婚也行。”这场意外烧掉了半生积蓄,却让全家人抱得更紧。

或许这就是中国式亲情最动人的模样:父母永远愿意为孩子燃尽所有,而孩子们终将明白,比起彩礼房车,父母健康平安才是最大的福气。正如网友留言:“房子会涨价,钱会贬值,但这份相互体谅的心意,才是婚姻最好的基石。”

**结语:**

21万现金化作青烟的故事,不该止步于猎奇谈资。它是一面镜子,照见老龄化社会中的金融困境,照见亲子沟通的隐形鸿沟,更照见那些被时代列车甩在身后的群体。当我们讨论“数字人民币”“元宇宙银行”时,请别忘了回头牵起父母的手,教他们慢慢跟上这个飞奔的世界。

毕竟,有些爱经不起等待,就像那些藏在炕洞里的钱,可能等不到惊蛰化冻的那一天。

(本文系原创,未经授权禁止转载)