乡村住宅改造

乡村住宅改造记忆中的乡村生活,充满了温暖的故事与回忆,但随着人们背井离乡,渐渐的被忽略与遗忘,随着时间的流逝变得模糊与暗淡。可乡村要振兴,留住人是关键,随着返乡后居所的重建,一切尘封的美好与记忆都会随着一砖一瓦的更新,获得新的生命力与活力。

【8个优秀的乡村改造设计】

01.运河院落的重生——雀舍里66号

02.奔赴心中的乡野——湖南溆浦北斗溪

03.假日家庭居所——京郊家庭住宅

04. 自由就是要向高处去——山雀之家

05.湘北大屋重构——汨罗“端午人家”06. 三代人同堂的房子—— 方宅

07. 海边的私宅 ——清水园

08. 乡间小屋—— 屋檐下

01.

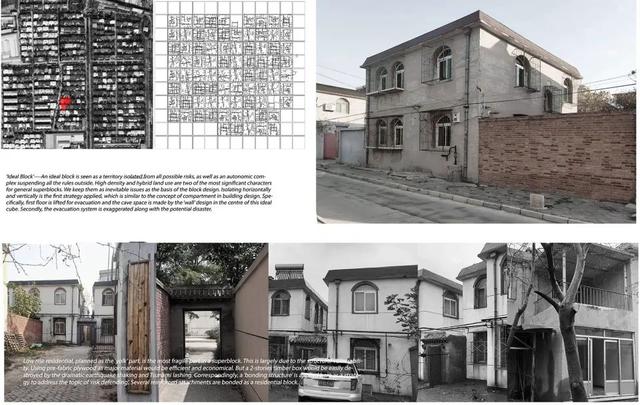

运河院落的重生——雀舍里66号设计:mint+studio乡村的形成源于自然生长,其中展现的就地取材、拿来就用的生活态度,粗糙而生命力十足。不同于南方山林间原始的连片自然村,北方乡村民居的常态多是合院拆分后的杂院、微院。在小尺度的历史砌筑物中,建筑师力求一种不破坏场所感的诗意营造。

场地与历史

66%雀舍里 是mint+在皇木厂村落地的一处乡村实验性改造项目。新旧功能碰撞带来的丰富空间流动性,是我们在本项目中设计的出发点。建设地皇木厂曾是京杭大运河的终点,有逾百年历史,也是北京环球影城毗邻仅存的历史保留村。

▲原状图©mint+studio

皇木厂因是京城宫殿木材的古运河口集散地而得名。几百年来遗落了数段运河遗迹,中式城楼与院墙。青藤与毛竹盘根错节地爬上了古朴的一砖一石,见证了这里如诗般的安静往复岁月。1997年新农村改造后,每户建立起带有拱窗的别墅二层小楼,并依照原有院墙划分匀质格状的院落。不断更迭的旧红砖与新瓦,成为了皇木厂这座古村近十年的新风景。

▲改造前后对比©mint+studio

二元功能

mint+studio对院落的改造不在于一破一立,而力求保留原生场所元素的同时,以简单的形式梳理新的空间秩序。同时,业主希望在这次改建中既有私密的独居空间,也让大部分场所对外开放。因此 66%雀舍里的设计建设,成为了在乡村的社区化格子肌理中,一次针对私宅的公共性改造实验。

业主希望院落同时保有淡季自住,旺季作为民宿的二元功能。所以建筑师将改善通透性的开窗设计,做了克制的处理。用黑钢窗口统一了开启扇、格栅。而面向曲线S的大体块玻璃窗,让原本闭塞的南栋单体块向庭院开放。使得同一院落集合居住的人,有相互的交流。

流动的院子

mint+studio通过引入一条流线,打破格子院的线性排布。工匠尝试用场地传统的砖石工艺、诠释现代的曲线形式,从而激活院落的内在流线。原本不相通的前后两栋公共空间,均有北侧入口进入。我们将北栋的南侧打开,形成一个新的内院。

▲轴测分析图©mint+studio

由小亭泥砖和鹅卵石交错手工铺设的步道,由入口经过新的内院,串联整个户外空间。一条流线围绕着之前只作为景观的古树,回归了北方庭院“绕树而作、动中有静”的空间乐趣。对砖混结构的局部开间进行了钢结构加固。

空间转化

室内的设计根据业主面向环影游客零散出租的多风格需求,设置了灵活的风格。直至今日,环影周边二次城市化的扩张,带来的是村落与城市的共存与交融的课题。而微院这个皇木厂中最基本的生活单元,因外来游客文化的流入,被赋予了新的功能与空间乐趣。在落成的一年中,66%雀舍里 同环影周边的品牌一起,吸引了无数明星博主来这个古老的村落打卡拍摄。

▲区位图©mint+studio

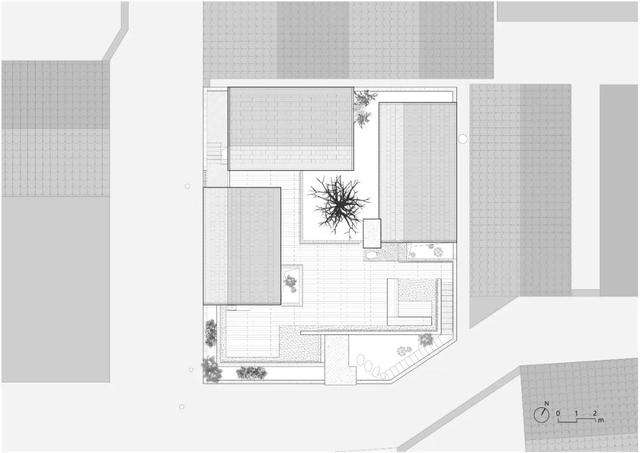

▲一层平面图©mint+studio

▲二层平面图©mint+studio

▲立面图©mint+studio

项目名称:雀舍里66号

项目位置:北京市通州区张家湾镇

设计公司:mint+studio(建筑、室内、景观)

主持建筑师/项目主创:陈凛

设计团队:李华、丁辉、Kerez Sav

建筑面积:598㎡

设计时间:2020.10-2020.11

建造时间:2020.11-2022.3

业主:北京市世外桃源旅游度假村

结构配合及施工:北京中元建筑科技有限公司

结构:主体砖混、钢结构

材料:亭泥砖、钢材、卵石

摄影:陈凛

摄影版权:mint+studio

02.

奔赴心中的乡野:湖南溆浦北斗溪设计:山水比德溆浦县北斗溪镇,位于湖南怀化市花瑶族聚集地,千年瑶寨原始古朴,民 族风情浓厚,规划设计打造为现代社会的桃花源。

花瑶族文化

在乡村振兴的大趋势下,北 斗溪镇依托花瑶民族文化与非遗资源,打造民俗沉浸体验、自然美育与花瑶文 化研学、乡村生态体验、非遗传承展示、高端特色民宿等多功能于一体的文化特色旅游乡镇。

北斗溪结合高铁及文化资源优势,带动研学游、文化游和生态游三大旅游 线路。将研学作为重点产业推进,以原生态农业为基础、旅游业为途径、非遗 文化为吸引、手工及农副产品为营收,打造北斗溪特色业态产业链条;以“公 司+ 农户”模式,吸纳当地居民参与经营和管理,利用当地特色产业和劳动力开 发各类研学活动,展现花瑶特色文化。

项目是一次城与乡文化记忆连接的成功尝试。利用当地材质、乡土植物, 尽可能还原古村落的原生景观。

原生景观

在民宿院落中,乡间原石被用于挡墙、铺地、 砌岸的主要材料,并与将花瑶中的“花”之符号相结合。

文化振兴

在赋予原生材料功能性的同时,庭院本身即展览。在丰富文化表征的同时,设计团队进一步深挖文化内涵,在非遗体验区融入花瑶“讨僚皈”、长桌宴、打糍粑、红糖工艺等民 俗活动,以体验式游览向大众展示北斗溪的花瑶文化,振兴乡村文化。

产业振兴

并且,规划积极践行“绿水青山就是金山银山”理念,实现农村人居环境整治,充分调动群众积极参与发展乡村生态文旅产业,形成了研学营地、精品民宿、花瑶文化、全国美丽宜居村庄等一系列有特色有亮点的生态文旅品牌, 推动生态文明建设与乡村振兴有效衔接。

自2020年以来,生态文旅产业已产生 良好经济效益,累计带动村集体和农户收入30余万元,一批当地群众吃上生态 饭,迈向致富路。

项目名称:淑浦县北斗溪高铁新镇民宿旅游建设(旅游景观提升)

项目地点:湖南省-怀化市-激浦县-北斗溪镇

委托业主:湖南鸿硕研学旅行有限公司

景观设计:山水比德市政文旅设计院(上海事业部)

建筑设计:徐磊

设计面积:5900m

设计时间:2020年10月

建成时间:2021年8月

图片版权:山水比德

03.

假日家庭居所——京郊家庭住宅设计:即作建筑 MINOR lab

© 陈颢

业主夫妇的委托,他们希望为家人们建造一处共同的居所。基地 212 平米,位于北京郊区的村子里,是业主儿时与家人的居所,搬离多年后他们想要与家人一同回归此处村落的生活。这座居所将容纳业主的父母及妹妹一家三口的日常居住;对于居住在城市的业主夫妇,这里是周末与父母团聚和体验庭院生活的假期住宅,是非日常的居住场所。

© 陈颢

© 即作建筑

基地村落多为 1-2 层的砖混结构合院式住宅,夹心保温板和彩钢瓦的临时搭建是空间扩增的主要手段。邻里关系较为独立,且注重隐私。我们和业主希望新建筑在村子里是融合的,尊重原本村落的肌理,因而对砖作为主材料和坡屋顶的形式达成了共识。整体建筑的外部状态是坚实、厚重和私密的,暖棕色的砖与村子的肌理顺应;屋顶的坡度经过考量,减小对邻居建筑的压迫感。但建筑的形态并不是设计的主导,我们试图梳理七位居住者的碎片化诉求、乃至周遭邻居的反馈,希望住宅能够成为居住者过往记忆、当下感受和生活理想的延伸。

© 即作建筑

© 即作建筑

庭院是生活向自然溢出的部分, 也是自然向生活的渗透。院墙高2米,是厚实的表皮,界定场域范围、保护内部隐私。前院、 中庭、 两个天井和若干边界庭院在表皮和内部空间之间渗透, 表皮也因此与建筑体量时而融合、时而剥离, 为室内空间创造更充分的开放机会,为在其中的生活提供通风、采光和四季流转的景观营造。

中庭 © 陈颢

中庭 © 陈颢

用餐空间看向厨房 © 陈颢

前院连接院门至入户,其中消化了基地东南的斜切转角,砖筑楼梯延伸自院墙,通往屋顶平台。客厅南北两面通透的落地玻璃门窗将前院和中庭的景观引入室内。东西两侧的天井为两个临近客厅的卧室空间与客厅空间之间提供了自然景观的介入,以虚空间的模糊性转化私密和公共的对立关系,消解封闭而产生共享,让边界对家庭产生更积极的意义。

前院 © 陈颢

中庭是各个生活空间的景观视觉重心,其中的枫树伸向屋顶平台,为不同高度的室内外空间形成丰富的景观体验。建筑体量本身和庭院中的树木形成在平台远眺群山视线的前置景观, 遮挡了周围的嘈杂环境。通向屋顶平台设置了室内外两条公共流线和一条属于姐姐房的室内私人流线。根据各自生活习惯的不同,可以选择避免互相打扰的流线方式。

© 陈颢

© 即作建筑

© 即作建筑

根据七个家庭成员的生活习惯和使用需求,住宅共设置了四个拥有独立卫生间的卧室空间,根据小家庭形成三个相对独立的建筑体量,通过室内流线和客厅、厨房等公共空间相连接。出于对居住传统的尊重,父母房按要求位于整体院落的北侧,面向庭院。

轴测分析图

客厅空间 © 陈颢

用餐空间 © 陈颢

用餐空间看向中庭 © 陈颢

为便于照顾父母的日常生活,妹妹房临近父母房,其推拉长虹玻璃立面面对与中庭并置的景观走廊,可有选择地开启,让内部空间向外蔓延,与公共空间和父母生活空间建立物理和视线的互动。侄子的房间位于父母房的楼上,由于当地建筑高度的限制而顺势形成了如阁楼般的空间形态,书桌前的视野穿过庭院和屋顶平台向南延展。

父母房 © 陈颢

侄子房 © 陈颢

姐姐家庭的居住空间相对更加独立,除卧室外,设置了私属的会客厅、茶室以及阅读室, 以丰富假期生活的体验。整栋空间下沉 0.9 米,获得内部空间高度的同时与庭院建立立体的视线关系,内部的通高山墙立面在建筑中起结构作用的同时,在一层划分会客厅与茶室的动静关系以及光线明暗控制,钢楼梯攀附于其上,在二层延伸为架接阅读室与卧室空间的连桥。

姐姐卧室 © 陈颢

姐姐卧室 © 陈颢

姐姐卧室 © 即作建筑

姐姐阅读室 © 陈颢

姐姐阅读室看向姐姐卧室 © 陈颢

随着城市化的快速发展,中国家庭结构自七十年代末开始由中式大家族的居住单位转向小家庭单位。传统中式家族拥有非常紧密的关系和共同的生活规则,家族生活方式的理想是个人意识诉求的消融为代价的;而以夫妻关系为主体的小家庭单元则独立且饱有个性。本项目业主以当代典型小家庭单位回归家族式群体生活,是一新型生活方式的建立。

© 陈颢

茶室入口 © 陈颢

茶室 © 陈颢

在这个住宅中,小家庭之间相互独立却又形成一个整体,边界看似模糊却又被清晰定义。我们希望通过建筑设计,在维护小家庭的独立性格和家庭之间合理边界感的同时,营造尊重和共享的群居生活氛围,消解对立而产生积极的可能性,满足个体对于家族亲情的诉求,让家庭自然产生更多的凝聚力。

© 即作建筑

总平面图

一层平面图

二层平面图

屋顶平面图

剖面图

剖面图

剖面图

剖面图

墙身

墙身

墙身

项目信息

设计公司:即作建筑 MINOR lab

主持建筑师:刘晨

项目地点:中国,北京

基地面积:212㎡

建筑面积:230㎡

结构形式:混凝土框架结构

材料:清水混凝土、烧结砖、陶瓦、双层玻璃断桥铝门窗、木地板、预制水磨石板材、桦木多层板、涂料

项目时间:2019.02-2022.01

摄影师:陈颢、即作建筑

04.

山雀之家 ·自由就是要向高处去

设计:察社办公室

山雀之家位于北京西部太行山区深处,一个谷底村落中的低矮处。场地面积大概100平方米。当我们第一次拜访,无论处于室内还是院中,都感觉拥挤闭塞。旧有房舍昏暗,院子窄小凌乱。虽身处大山之中,却很难感受到周边的景致。

在这个低矮狭小的场地中,设计任务是要建造一处良好体验的山中住处。其中包括三套独立卫浴的卧室,以及宽敞实用的公共空间。把165平方米的房子,塞进这100平方米的场地中去。建筑物拔地而起无可避免,如何操作一座垂直发展又适应所在环境的房子,这也是我们此次关于“连贯性”实验的特征和前提。

▲设计生成

▲分解轴测图

旧有建筑被迫放弃,在原位置上建造一个同样的体量,统一轻型建构体系。整体看起来,依然是在原有体量上叠加一个新的形状。这也就成为建筑最终的形态来源。

在院中,压迫感消除,只能感受到一层檐口的高度。这个大斜坡延伸到北侧立面,结合向西的坡面,形成一个高处的三角形。

不同方向不同位置不同高度,在材料和构造的缝隙中,尽量形成透光的开口。例如山墙上部与坡屋面之间,来访者在室内不经意的抬头,也能看到窗外的远山。

▲一层平面图©察社办公室

▲二层平面图©察社办公室

▲三层平面图©察社办公室

设计团队:成直,武迪,潘居豪

项目地址:北京门头沟区斋堂镇白虎头村22号院

建筑面积:168㎡

摄影版权:朱雨蒙,成直

结构工程师:高雪梅

客户:宋帅,王美超

材料:铝镁锰波纹金属屋面板,松木胶合板

05.

湘北大屋重构:汨罗“端午人家”设计:造作建筑工作室

这是一个乡村回迁安置房工程,涉及当地6个村,近400户农村家庭的拆迁与安置。

项目于2021年完成第一期建设,随着村民陆续迁入,并在自家开出了超市、餐馆、各类店铺等五花八门的微型乡村商业,这里已经初步形成了社区氛围。

共同生活的今昔

汨罗当地的大部分村落现状可以用八个字形容:小簇散落,清冷无序。坡地林间的几栋房子组成微型聚落,布局松散,建筑也充满了低质量的拼凑感。尊重这种强调隐私与独立的乡村个体生活,但也想在新的聚落中尝试重塑有规模、有社交互动的群体生活模式,让乡村的烟火气得以回归。

▼建筑形成远近层次 © 赵奕龙

民宿重塑

之所以是“重塑”,因为这种生活模式在湘北地区早已形成。它实现于一种已被业界前辈定义过的建筑类型:湘北大屋。

这原本是一种家族式建筑群,建筑之间有明显的轴线关系,在每条轴线上通过天井的串联,形成“丰”字形空间递进。但无论建筑群如何扩张,屋顶始终紧密连成一片。因此整个大屋呈现“下分上合,多进多排”的特点。

▼大屋拆解过程 © 造作建筑

通过 “轴线——图底——分户——去礼制——归类”的分层解读,我们从“大屋”中拆解出6种建筑单体基本类型,再通过变形、筛选、组合,将其拼合成不同规模的大屋聚落,每一组大屋外围包裹机动车道,内部形成宅间人行小径。

▼类型演化,Typology evolution © 造作建筑

▼建筑类型一,Typology 1 © 造作建筑

▼建筑类型二,Typology 2 © 造作建筑

屋顶连接的意图

大屋的“下分”,解决了不同家庭的独立居住需求。而“上合”才是探讨群体生活的一种方式。因此我们以“屋顶有连接的可能性”为依据,对所有类型进行重新编辑排布。

▼大屋面概念手稿 © 造作建筑

▼湘北大屋爆炸图 © 造作建筑

▼大屋:随地形起伏的院落

▼屋檐下的宅间对话

▼下分上合的大屋组团

▼由屋顶连接围合成的开放式院落

▼鸟瞰-屋顶局部

然后运用钢木结构的屋顶衍生段,在尽量不遮挡阳光的情况下,于宅间营造并突出这种连接。最终我们获得一种可拆可合的全新建筑组团,通过共享屋檐,试图从物理层面拉进邻里关系,再产生化学反应,形成社区氛围。

▼檐下空间形成标志性场所

▼鸟瞰:临水区域

▼水边:隔岸观村

▼临水大屋

▼临水界面

项目名称:汨罗“端午人家”乡村安置聚落项目类型:乡村回迁安置房设计方:造作建筑工作室(方案)、中瀚设计集团有限公司(设计总承包)项目时间:2017年3月——2021年10月(一期)项目地址:湖南省汨罗市建筑面积:46700㎡(一期)建筑方案设计:造作建筑工作室建筑施工图设计:中瀚设计集团有限公司景观方案设计:造作建筑工作室业主单位:汨罗文旅集团施工单位:中国核工业二四建设有限公司摄影:赵奕龙

06.

方宅 · 三代人同堂的房子

设计:田之间建筑+植田建筑

方宅位于杭州市千岛湖樟树下村,方宅的宅基地是一个 8 米 X 12 米的矩形地块,这也是村里批给方叔叔可以建造的最大范围。宅基地的位置位于村子靠内部的位置,房子被周围的三层民居包围,从房子内部几乎看不到湖景。由于场地周围建筑体量的遮挡,建筑师决定以“内空间建构”的方式设计这一场所,在这个不大的盒子里设置两个垂直中庭。在外部看过去的时候,就是一个很简单的方盒子,所有的开口都是内向性的。

、

业主方叔叔原先在杭州工作生活,年级稍大了以后决定回到老家千岛湖将老房子推倒重建,同时也方便自己可以赡养老人。因此方叔叔提出了一个重要的诉求:希望得到一个可以多代人同堂的房子。他对房间是这样设想的:一层要留有两个房间作为老人房,二层是方叔叔自己的房间和茶室,三层给房子未来的主人:方叔叔的儿子一家人来居住。他认为这个房子里最好可以得到10个左右的房间,这样可以让儿子周末也带着小孩住在家里。“家是一家人其乐融融的地方”,方叔叔这样总是把这句话挂在嘴边。

▲模型

▲© 方舟

宅基地 8 米 X 12 米是一个原型性的尺度。如何在这样的空间中分出 10 个房间,同时兼顾空间的品质感,这是建筑师需要仔细思考的一个问题。

设计团队首先设置了在村落民居中最小的房间单元尺度:3 米 x 4 米,纵向的 12 米可以被切分成 4 米 + 4 米 + 4 米,中间作为可呼吸的中转客厅;横向的 8 米被分成 1 米 5 + 3.25 米 + 3.25 米,将其中错位的两个 1 米 5 x 8 米的空间作为一个极小的,但是可呼吸的中庭空间。两个狭长的中庭形成了这个平面中最有特点的部分,错位的中庭建立起空间和空间之间的联系,中庭是联系的纽带,也是气息的流通,也是人与人沟通的地方。

设计师希望整个宅子自身是一个可居、可观、可游的内向盒子,既可以被很好的使用和居住,也可以很好的游历和观赏。

▲

剖面图

两个狭长的中庭中还集合了所有的交通空间,所有的楼梯都设置为单跑楼梯,人们所有上升的路径都环绕着两个垂直的中庭螺旋上升,这样也使得所有的路径都是环绕着整个建筑的最外边界来进行的,这也最大化的增加了游历的可能性。

老宅的内部空间中,楼梯也是位于最边的一跨,虽然新的设计不再是传统保木结构建筑,但楼梯的行进方式、空间的尺度感等等这些,都能真实的唤起业主对老宅的记忆,那些老宅中空间尺度的片段,包含了方叔叔整个童年的成长经历。

中庭是有“时间”的,我们可以看得到光影的移动和变化,看得到直射光分别在上午和下午在两个中庭中转换,可以看到正午的时候光线近乎垂直的洗刷在墙面上~

▲首层平面图

▲二层平面图

▲三层平面图

▲四层平面图

▲剖面图

▲剖面图

设计:田之间建筑&植田建筑

地点:杭州市淳安县樟树下村

主创建筑师:方润武、王明皓

设计团队:方润武、王明皓、麻智超、胡毓滢、郗慧敏、徐大伟、刘成霖(实习)

业主:方叔叔

土建施工:方叔叔自建

建筑面积:384㎡

文字:王明皓、方润武

摄影师:方舟

07.

清水园 ·海边的私宅

建筑设计:默认建筑

“清水园”的设计和建造过程,也历经了五年时间。房子的主人是一对企业家兄弟,于早年拍地摘下了这块约3亩的住宅用地。基地呈长方形,短边南北方位,北临路南近海,东西两侧相邻地块有些现状建筑。用地与海滩间密植了30米宽的木麻黄市政防风林带,阻隔了场地直接观海的视野,但亦屏蔽了台风的不利影响。

业主拟在此建造一处私人空间,将由三部分组成:兄弟俩及家人各持一处的独立居住空间,以及用于团聚、会亲和健身等活动的家庭休闲空间。此外,二人期望新建的宅子能够成为承载家族记忆、并传递延续下去的空间载体。

用地除南向透过树林依稀见海外,其余三面均无景观可加利用。建筑高度限定在十米以下,无法远眺。设计主要还是往以庭院为核心、挪腾内部空间造景的方向发展。闽南地区气候温暖,引入庭院是当地传统民居的自古实践。

院落不但能够改善环境,还可更自然地实现休闲部分和居住部分的划分过渡,形成“隔而不断”的空间流动感。最重要的是借助园中草木的生长枯荣,让空间伴随时间的推移而变换,幸许能符合业主给后人“传递空间”的期待。

▲设计生成过程

长镜头般的内部游线,是一条串联空间的时间线索,既模糊了各部分的边界,也让庭院流动了起来。

▲内部游线与空间的关系

▲剖透视图©默认建筑

中央水院渲染出了宁静的氛围。围绕水院,规划了对景观要求最高的茶室和大餐厅。

房间尺度不大但气氛温馨,朝南可赏园景。客房走廊贴地的长窗拉近了与一层内庭院间的关系。透过连续天窗散落下的光线,赋予了走廊在不同时节的光影变化。

两个居住单元在场地南侧合为一个完整的建筑体量,但户内并不连通。各自的入户小门厅均朝向两户间的带状庭院并适当错位,进入时不相打扰。

“清水园”在设计中探索了采用当代的材料和建构方式,塑造具有传统意味和精神内核的现代居住空间的可能性。

项目地点:福建漳州

建筑面积:1700平方米

建筑设计:默认建筑

主持建筑师:牛津

合作设计院:厦门合立道设计集团 土建设计一院

摄影:张超建筑摄影工作室

08.

屋檐下 ·乡间小屋

设计:过半儿

项目位于北京市中心以北约 60 公里,长城的山脚下,建筑师被要求为一座闲置的乡间房屋增加适当的扩建部分。将现存建筑的屋顶延伸,额外增加了120平方米的居住面积。新建部分的地面更贴近户外花园,通过高度差有意将用餐区和起居室分隔开来。新建的斜屋面覆盖了核心的公共空间,并在东侧和西侧延伸出来,形成一个茶室和一个小型spa房。

四个电动天窗使休闲区洒满了自然光,落地窗为从前没有窗户的北侧外墙提供了穿堂风。连续的坡屋顶结束在两米多一点的高度,使面向花园的九米宽的全开式玻璃窗拥有合适的人体高的尺度。室外的木地板以其路径构成了花园,并将房屋的两翼与起居区的室外平台连接起来。

夏季,茶室和spa房的大折叠玻璃窗以及起居区的大推拉门可以同时打开,将所有的家庭活动延伸到户外花园。悬挑的混凝土屋顶为木地板提供了遮阳,形成室内家庭娱乐活动的延伸。

大型开放式壁炉显然是为房屋增添舒适感和当代乡村特色的重要元素,但真正提供舒适度的是隐藏在表象背后的设计逻辑。建筑师没有拆除相当不起眼的现有建筑,而是通过利用现有结构来重新整合空间,从而避免过多新的建设所引发的能源浪费。连续的外部绝缘围护结构包裹着旧建筑,并延续到了新的扩建部分。

室内地板采用了高效的空气能地暖系统,在北京炎热的夏季可以切换到制冷模式。高效的空气能泵为制热和制冷系统提供动力,在冬季和夏季提供宜人的室内气候。

▼平面图

项目名称: 屋檐下项目类型: 委托,住宅加建委托建成时间: 2022 年 1 月面积: 240平方米项目地点: 北京怀柔建筑和室内设计: 过半儿 guò bàn ér设计团队: ChristianTaeubert, SunMin, 岳文博, 马诗瑜摄影: Boris Shiu造型: 韩健

版权声明:图文来源于读道文旅、新微设计、民宿邦,版权归原作者所有,转载需注明,仅用于学习交流,如有来源标注错误或侵权,请及时与我们联系,我们将第一时间做出处理。

读万卷书,行万里路。读道文旅很荣幸和您分享这篇文章!不落地,不创意,如果您有好的素材案例,也欢迎下方留言分享~