本期将介绍《长江中路沿线断面改造、Z形过街、开口管控等交通微改造带动老城交通大提升》案例。

一、案例简介长江路(怀德路-中吴大道)段位于常州市钟楼区老城区内,是常州市区南北向主通道,存在开口密集、车辆频繁停车、机动车随意掉头以及人非过街事故频发等问题。常州交警结合道路条件对该路段采取道路资源利用最大化、慢行交通通行安全化、时空协同行驶效率化、重点地块出行便捷化等一系列交通微改造措施,有效保障人非过街安全,显著提升路段通行效率,明显改善堵点乱点秩序。

道路区位图

二、问题分析长江路作为一条既服务于过境交通,又服务于周边生活出行的主干路,多重功能聚集,对交通微改造提出了较高的要求,既要保障这条南北向主通道的基本畅通,又要服务好两侧用地的交通出行。

沿线主要用地

(一) 道路条件先天不足与主干路通行效率要求的矛盾

一方面缺少周边分流道路。长江路作为贯穿老城的南北向主干道,承接了大量南北向流量,两侧龙江路、劳动路等平行道路间距较大,普遍在1.5公里以上,无法较好分担高峰期集中过境车流。同时沿线支路网密度低、贯通性差,无法为片区交通提供广泛的疏解能力,片区内仍需依靠长江路进行过境出行。

周边路网情况

另一方面,长江路所提供的通行能力已经难以满足日益增长的通行需求。长江路高峰期间路段通行需求约1620pcu/h,饱和度约为0.84,常态化拥堵。

流量情况

(二) 慢行交通安全需求与主干路过街设施管控的矛盾

长江路沿线以居住用地为主,高峰期人非过街需求大,优化前沿线共涉及16处路口,其中5处信控交叉口、8处过街横道、2处无信控路口及1处掉头口,平均间距170米。根据《城市道路交通设施设计规范》要求,主干路上人行过街设施的间距宜为300~500米,长江路现有过街设施间距远低于规范要求。另一方面,长江路路内设有机动车停车位,路口段的非机动车通行空间不足。

长江路(怀德路-中吴大道)段人非过街及路口分布

(三)两侧用地出行需求与主干路进出沿线管控的矛盾

长江路沿线地块开口有20多个,算上16处路口,平均100米就有一处开口,且有较多唯一出入口,两侧用地的日常出行与主干路快速通行的需求矛盾突出。

地块出入口分布

北沿街节点周边行人、非机动车及机动车利用中分带缺口穿行,各方向流线交织,运行混乱,向南50米广景山庄开口处设置有1处过街设施供周边小区居民通行使用,但利用率不高,且2处点位间距较近。

北沿街节点

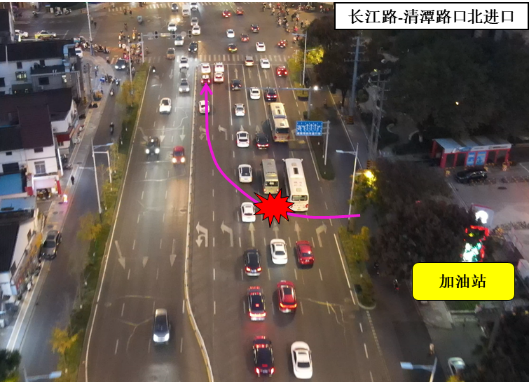

清潭路口北进口加油站开口距离路口较近,部分加油车辆驶出后跨多车道左转掉头,主线车辆车速较快,极易发生交通事故。

清潭路节点

清潭中学周边交通矛盾也较为突出,道路过境通勤车流与接送学车流重叠,车辆、非机动车及行人三种不同形态交通混杂交织,导致该路口高峰时段车流通行缓慢,排队较长,存在回溢至路口的风险,路口通行效率低,市民出行体验感不佳。

清潭中学周边道路通行秩序混乱

三、治理措施优化思路:针对长江路(怀德路-中吴大道)段存在的问题,常州交警以打造全市老城更新背景下的主干路改造典型为目标,从畅通、安全、便捷的三个方面,以交通微改造带动老城交通大提升,树立安全底线,寻求综合最优。

总体优化思路

长江路(怀德路-中吴大道)段部分路段设计方案

(一)精致布局,优化道路空间利用

一是提升道路通行能力。针对长江路现状中分带空间未有效利用的情况,交警部门结合道路运行特性发现北往南拥堵相对更为严重,因此将新增的中分带空间归并给北往南方向车流,由原来的双六断面改为双七断面,缓解高峰期车流拥堵,路段饱和度从优化前的0.84下降至0.73。

长江路新增1条车道

二是完善重点路口渠化设计。结合道路现有条件和居民出行实际需求,对北沿街节点采取新增信号灯设施等措施,将2处点位合并设置为1处标准信控路口,通过信控方式规范路口的人非及车辆通行,保障过街安全有序的同时,减少过街需求对主线车流的运行影响。

北沿街路口改造前后

长江路清潭路路口南北方向车道错位,行车轨迹不顺畅,路口经常发生机动车抢道现象,通过增设车道级引导线一一对应,解决了机动车抢行的冲突。

清潭路路口改造前后

三是精细化调优信号配时。重点根据沿线交叉口排队长度、路段行车速度等参数进行优化,采用分段式绿波协调控制。平峰协调南北双向,早高峰以南向北为主向,晚高峰以北向南为主向,并兼顾反向绿波。保障车辆顺畅通行,提升出行体验。

长江路信号绿波方案

(二)精心设计,加强慢行交通安全

一是优化行人过街布局。长江路(怀德路-中吴大道)段现状共有8处人行过街设施,结合实际需求归并2处过街设施,优化后沿线共有13处路口,其中6处信控交叉口、6处过街横道及1处地块开口,平均间距从170米增加到200米。

人行过街一点一策

二是精细化设计慢行过街

① “Z”形斑马线:针对“Z”字斑马线设置错位停止线、“向左看、向右看”地面文字和纵向减速标线等措施。

“Z”形斑马线

② 常规斑马线:针对常规斑马线设置等候区,提供人非驻足等待空间,同时增设礼让行人抓拍设备,多措并举优化慢行过街交通组织。

常规斑马线

三是保障非机动车路权。路内停车进出泊位时,非机动车骑行流线的顺畅性、安全性都会受到显著干扰,对长江路沿线,尤其是施画在路口的路内车位进行擦除,保障非机动车路权,同时在有条件的路口增设非机动车等候区。

非机动车路权保障

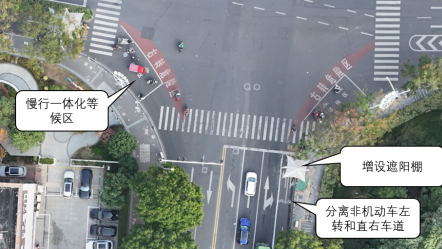

四是大路口试点慢行一体化。清潭路口非机动车流量大,一方面在进口道划分出非机动车左转和直右车道,并设置遮阳棚;另一方面路口施划非机动车等候区,与路口行人等候区共同组成路口慢行一体化,提升行人与非机动车通行舒适性和安全性。

慢行一体化优化措施

(三)精细组织,改善重点地区出行

一是左转外置方便地块出行。优化前清潭路口北进口加油站开口距离路口较近,部分加油车辆驶出后跨多车道左转掉头,主线车辆车速较快,极易发生交通事故。针对该问题,通过将第二条左转车道右置,方便加油车辆左转。

加油站地块左转外置

二是改善学校交通组织。将清潭中学周边的机非隔离绿化带缺口封闭;联合周边停车场,解决停车难问题;路口渠化精细化调整及配时方案。

清潭中学段加强管控

清潭中学周边停车资源整合及引导

三是精细交通设施设置。一方面针对沿线设施老旧、缺失问题,全面更新老旧标志牌和老旧中分带护栏,提升道路整体安全性。同时针对沿线非机动车道受泊位影响通行空间较小的问题,结合周边居民实际停车需求,统一将沿线泊位调整为夜间限时泊位。避免高峰期非机动车通行受阻的同时,又解决了居民停车难问题。

老旧标志更新

沿线泊位调整为夜间限时泊位

四、实施效果(一)整体通行效率提升10.6%

优化前沿线共涉及16处路口,其中5处信控交叉口、8处过街横道、2处地块开口及1处掉头口,平均间距170米。优化后沿线共有13处路口,其中6处信控交叉口、6处过街横道及1处地块开口,平均间距200米。

其中人行过街由8处归并为6处,行人过街平均间距从170米增加至200米;机动车掉头口由12处(含5信控口个、7个中分带开口)减少为6处(含6信控口个),平均间距从216米增加至433米。

优化前运行情况

优化后运行情况

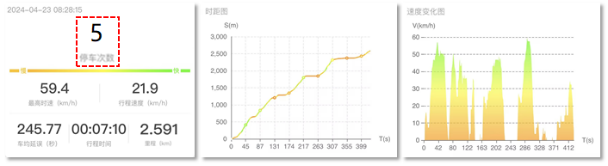

通过一系列道路资源优化,路段整体车道数增多,路段通行能力提升(由1950pcu/h增加至2600pcu/h)同时采取机动车掉头口封闭措施以及精简归并不必要的过街横道,主线车流停车次数减少(高峰期停车次数由11次减少为5次)。整体通行效率显著提升(行程速度提升12%,车均延误下降16%)

(二)月均事故量减少42.4%长江路全线更新标志66块,增设护栏2.2km,同时在慢行过街设施保障下,长江路(怀德路-中吴大道)段事故总量明显下降,月均事故量减少42.4%。

人非相关事故下降明显,由93.1%大幅下降至49.7%,效果显著,有效保障了过往车辆以及沿线居民的出行安全。

路段过街设施优化前后对比

(三)以微改造擦亮交通畅行民生名片交警部门与街道、城管等多部门紧密合作,采用“花小钱办实事,微改造大提升”策略,将交通微改造作为“惠民生、补短板、促发展”的重要内容,持续开展道路交通设施优化提升,施工后持续检测运行情况及时进行调整完善,通过“微改造”带来出行“大提升”,通过“大提升”解决出行的不便之处,为群众打造更加安全、畅通、便捷的出行环境。

施工结束后根据运行实时优化

优化效果得到地方媒体报道

五、案例总结常州交警通过“Z”字型斑马线设置、利用中分带新增机动车道、交通设施全线更新以及堵点乱点改造等治理措施,优化道路精细化设计,实现长江路(怀德路-中吴大道)段整体交通秩序提升,有效保障了慢行交通出行安全,提升了路段整体通行效率。

编辑|蔡 雁核发|周凯