1950年10月19号,毛主席的长子毛岸英跟着第一批志愿军部队,踏上了去朝鲜的路。到了11月25号,志愿军总部被美军飞机炸了,当时毛岸英正好在值班,结果就在那次空袭里牺牲了,那时候他才28岁。

讲起毛主席的大儿子毛岸英牺牲,他心里头是那种带着骄傲的悲痛。但说到小儿子毛岸青,他感受到的更多是内疚的疼。毛岸青小时候总跟着哥哥毛岸英东躲西藏,逃避国民党的追捕。后来他们流浪到上海,毛岸青还在街头被警察打伤了头,落下个不轻的后遗症。

建国以后,毛岸青真是走运,他不仅得到了及时的治疗,还跟挚爱一起度过了下半辈子。并且,他在有生之年,把毛主席的精神好好地传了下去。

那么,毛岸青的人生路上究竟碰到了哪些坎坷?他到底是怎么挺过这些难关的?到了晚年,毛岸青又得到了哪些照顾呢?

1930年11月,杨开慧烈士离世后,毛主席的三个娃,毛岸英、毛岸青和毛岸龙,他们的生活处境变得十分艰险。那时候,最大的毛岸英还不到8岁。因为孩子们都还小,没了爸妈在身边照顾,再加上敌人一直在到处找他们,所以三兄弟只能先到舅舅杨开智家里躲起来。

可敌人没多久就瞅见了那三个孩子的踪迹,并且在杨开智家周围布满了盯梢的人,局势紧张得很。为了保证毛主席的三个孩子安全,党组织立刻商量着把他们送到上海去。

1931年开头那会儿,六十多岁的杨奶奶和二十多岁的李崇德舅妈,装成去探亲的样子,带着岸英他们三个小兄弟,先坐火车奔武汉,然后又换乘轮船跑到上海去躲难。那时候钱不多,加上敌人到处安插眼线抓人,所以他们一路上都只能挤在轮船最底下的统舱里。

那时候是大冬天,天上雪花飘飘洒洒,三个小家伙坐在船里面冻得直打哆嗦。最后实在冻得受不了,他们就凑到一起,紧紧挨着对方想暖和点。就算这样,他们三个还是一声不响,没有一个发牢骚,就这么硬扛着天寒地冻,终于到达了上海。

到了上海,有周总理的帮忙,三兄弟进了大同幼儿园,过了一段还算安稳的日子。但没多久,敌人就找到了他们藏身的地方,幼儿园的工作人员立马被抓了,三兄弟虽然幸运地躲了过去,可之后也只能开始到处流浪了。

在上海漂泊的日子里,岸英和岸青在烧饼店里头做过小伙计,整天挨训受气,过得那叫一个苦。实在受不了,他俩就跑了,后来靠卖报纸、捡破烂、拾烟蒂,还有帮人推板车来糊口。因为没地儿住,晚上就只能在马路边、桥洞底下凑合一宿,饿极了,就自己到垃圾堆里翻腾找吃的。

过了好几个月,党组织费了好大劲,总算是找到了岸英和岸青。在他们的安排下,岸英和岸青结束了到处漂泊的日子,后来住进了一个党员家里,这一住,就是整整三年。在这三年里,岸英和岸青为了不让这户人家有太多负担,就主动出去当起了报童,赚点小钱来帮忙家里。

不过那时候社会很乱,老百姓根本没啥人权。岸青在当报童那会儿,因为心里不服洋人占咱们中国,就被洋人警察给打了。他那时候小,根本没法还手,只能在地上乱滚。头被打了,回去后就病倒了,而且从那以后脑子就不太清楚了。

1936年,上海的革命局势突然变得紧张,由于有叛徒背叛,我们党只好紧急转移。岸英和岸青两兄弟也因此到处奔波,和毛主席断了联系。为了兄弟俩的安全,党组织利用在白区的统战关系,通过张学良的牵线,借着东北义勇军司令李杜将军去欧洲考察的契机,安排岸英、岸青还有董健吾的儿子董寿琪一起出国,到苏联去学习。

1936年6月份,毛岸英和毛岸青两兄弟坐上了去苏联的船。经过一个多月的折腾,他们终于到达了苏联。到了那儿,工作人员就安排他们去了共产国际儿童院。虽说在那没亲人陪着,但总算是摆脱了以前那些苦日子。

毛主席的两个儿子都在国外留学,他心里头一直惦记着这俩孩子。就算革命工作再忙,他也会抽空给孩子们写信,告诉他们要好好学习,以后好为国家出力。岸英和岸青这对兄弟,也没辜负毛主席的期望,他们在学校的成绩都是顶呱呱的。

1946年年初,毛岸英完成学业后就回了国。而毛岸青呢,因为他那边学业还没搞完,再加上身子骨弱,就在苏联又多待了一年,然后才回到国内。等毛岸青回来时,国内打仗的事儿都差不多搞定了。但他可没闲着,仗着自己肚子里有墨水,俄语也说得溜,就主动跑到中央宣传部干起了翻译的活儿。

之后几年时间里,毛岸青忙活着翻译了好些大书,像列宁的《我们拒绝啥遗产来着》、《俄国工人报纸的那些事儿》,还有斯大林的《马克思主义和说话的艺术》等等。这些书一出来,新思想就传得到处都是。他自己呢,也在宣传部混成了个顶梁柱。

毛岸青工作上倒是挺顺当的,但感情方面却迟迟没个着落。这事儿让毛主席知道了,他便郑重其事地找儿子聊了一回。聊天时,毛主席一脸严肃又满怀关切地对毛岸青讲道:

找另一半时,别提我儿子这事儿,你就说你是国家宣传部门管翻译的,这样不也挺好嘛。我觉得啊,找个工人或者农民家庭出身的对象,或许能给你带来些好处。你要是眼光太高,人家能力强,看不上你,那可就麻烦了。天天心情都不好,憋着气,这日子过着还有啥意思呢。

毛主席的话虽简单朴素,但却非常实在,这些话深深烙印在毛岸青的心中。可还没等他着手处理自己的私事,就从朝鲜战场传来了哥哥牺牲的悲痛消息。毛岸青一时难以接受这个残酷的现实,精神上受到巨大打击,很快便病倒了。为此,毛主席只能再次安排他去苏联疗养。

1957年那会儿,毛岸青从苏联回来,到了大连去养身体。毛主席一听这消息,立马就奔大连去了,想看看儿子。过了这么久,毛岸青也算是从哥哥走了的那事儿里头缓过来了。父子俩坐下来,好好聊了老半天。聊着聊着,毛主席就想起儿子的终身大事了,就试着问了问岸青:“你觉得你嫂子的妹妹咋样啊?”

毛主席提到的那位,是刘思齐的妹妹邵华。毛岸青和邵华从小就熟识,那时候邵华正在北京大学念书。对邵华,毛岸青心里头一直有好感,但因为自己身体不太好,他一直没敢把自己的心思说出来。不过,在毛主席的加油打气下,毛岸青终于鼓起勇气,给邵华写了封信,把自己的想法都告诉了她。从这以后,两个人就开始经常写信,你来我往的。

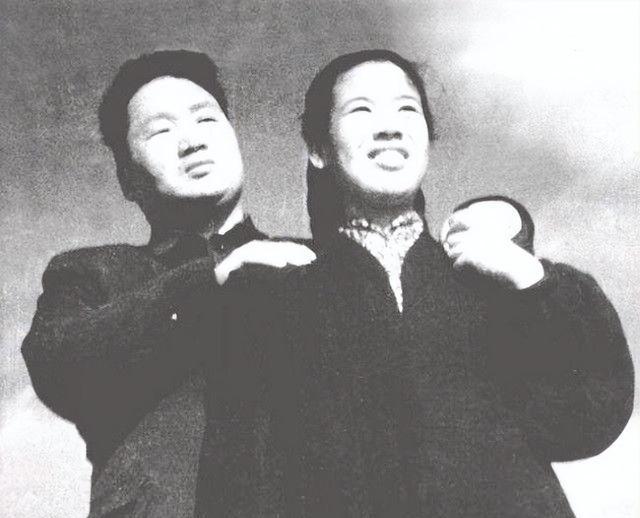

1960年,毛岸青和邵华在大连喜结连理,那时候毛岸青37岁,邵华22岁。结婚之后,他们俩就回到了北京。毛岸青继续他的翻译事业,而邵华呢,一边上学深造,一边还得兼顾着照顾老公。

毛岸青,身为毛主席的骨肉,从没想着要在工作和生活中搞特殊,沾老爸的光。他空闲的时候,会和邵华一块儿跑到贫困地区去帮忙,还到那些革命老区实地考察。他们一起办起了爱国教育的地方,使出浑身解数,给国家的建设添砖加瓦。

毛岸青到了晚年,和单位里那些普通的职工没啥两样,领着正常的工资,过着平平淡淡的日子。他从来不会因为自己是毛主席的儿子就到处显摆。要说有啥不一样的,那就是在看病就医方面,他能享受到副总理级别的待遇,但除此之外,他一点特殊照顾都没要过。

2007年3月23号,84岁的毛岸青在北京因为生病去世了。他一辈子都低调做事,默默奉献,走的时候也是安安静静的,没惊动多少人。毛岸青走后一年多,邵华也因为生病离开了人世。虽说毛岸青没像他的父亲毛主席那样大名鼎鼎,但他过的那种平平淡淡、实实在在的日子,其实也是种很难得的福气。