相生相克的理论出自我国传统阴阳五行学说,例如木生火,水克火等。

而历史上的许多人物之间也形成了相生相克的定律,例如“既生瑜何生亮”的周瑜和诸葛亮。

虽然周瑜是东吴的少年英才,智勇双全,甚至曾有过指挥赤壁之战,大败曹操的胜举。

但诸葛亮却更胜一筹,诸葛亮更善于用兵,足智多谋,不仅能够对周瑜形成压制,还多次指挥北伐。

而本文所说的蒋介石和毛泽东也形成了这样一对关系,虽然蒋介石的才能在当时来说也属佼佼者了,但却处处被毛泽东克制,最终败在了毛主席的手下,这到底是什么原因呢?

一、不同道路

蒋介石是浙江奉化人,他家里是搞盐商买卖的,可以说在当时经济条件比较宽裕,属于中等收入水平。

因此蒋介石年纪轻轻就能够去日本留学,后来还进入到日本军事学校进行专业学习,只不过后来没有继续深造。之后蒋加入到中国同盟会,投身于清末孙中山的革命运动。

辛亥革命运动爆发后,蒋介石加入了沪军并和当时的沪军师长结拜为了同盟兄弟。

后来在革命运动中他逐渐受到孙中山的赏识,之后还被派到东北担任东北军的参谋长。

袁世凯去世之后,蒋介石又回到上海,他和当时的杜月笙,青帮头子等人还有密切来往。

之后孙中山进行护法运动,蒋介石又被任命为粤军支队司令。

1924年,国民党第一次代表大会决定建立陆军军官学校,蒋介石也被孙中山任命为黄埔军校的校长。

在这一职位上,蒋介石在黄埔军校培养出了许多忠实的军事骨干,这些后来也都成为了蒋介石的军事簇拥。

1926年北伐战争爆发,蒋介石顺理成章成为了北伐军总司令。

由于北伐取得了重大胜利,蒋介石的军事地位和政治地位也迅速提高。

但是在第二年,蒋介石发动了上海反革命政变,对许多革命群众和共产党员大规模屠杀。

紧接着他还在南京成立了属于自己的国民政府,这一事件标志着他和共产党的决裂,也标志着蒋介石独裁统治的开始。

当时国民党内还存在着许多权力斗争,蒋介石以江苏和浙江一带为根基,凭借政治和军事手段不断排挤打压他的党内敌对势力。

之后张学良在东北改旗易帜,宣布服从蒋介石南京国民政府,这使得全国在名义上实现了统一。

为了巩固自己军事独裁和一党专政的统治,蒋介石设立了非常庞大的特务机构。

他还多次派考察团前往德国、意大利学习法西斯主义,希望能够建立法西斯式的强权统治。

但是在抗日战争时期,他的独裁受到全国人民反对,还被下属张学良强迫放弃内战、和共产党一致抗日。

而毛泽东则是在青年时期就深受传统儒家文化和十月革命、马列主义的影响。尤其在上海期间,他积极阅读共产党著作,和陈独秀等共产党早期领导人深度交流,坚定了马克思主义信仰。

之后在陈独秀的支持下,毛泽东建立了湖南党组织,并且参加了党的第一次全国代表大会。

随后在长沙,衡阳等地积极发展共产党势力,推动了整个湖南地区的革命运动。1924年国民革命战争爆发时,毛泽东还曾负责过黄埔军校在上海地区的招生工作。

1926年,毛泽东通过反思湖南农民运动总结出了农民在革命运动中的重要地位,随后还领导了秋收起义,创建了井冈山革命根据地,并且明确了农村包围城市的革命宗旨。

在之后几年间,毛泽东主持了井冈山的土地革命,还进行了一系列其他的社会革命实验。

虽然和蒋介石相比,毛泽东出身草根,年轻时期不能留学日本接受最先进的军事教育,但毛主席从小就热爱读书,他还非常善于思考,能够从许多历史书籍当中总结经验,再加上实践的检验,形成了有自己风格的军事指挥特点。

在几次面对国民党的反围剿斗争时,毛主席就充分展现了战术使用的灵活性,最终赢得了前几次反围剿斗争的胜利。

无奈的是之后红军的指挥大权又到了博古、李德等人手上,他们采用了和毛主席完全不同的策略,这也导致红军战败,被迫之下开始长征,期间的遵义会议确定了毛泽东在党内的领导地位。

二、人物差异

至于毛泽东为什么能够在许多方面都能对蒋介石形成克制力量并且最终取得胜利,从两人在许多方面的差异中也能够看到某些端倪。

毛泽东在革命过程中逐渐形成了以马克思主义为指导,利用阶级斗争推翻专政的社会主义理想,并且毛泽东在革命的早期就认识到了中国社会的特殊性,定下了依靠广大工农群众获得胜利的基本宗旨。

而蒋介石的革命理论却来自孙中山定下的三民主义,虽然之后略有发展,但他们主张利用反帝反封建的方式解决社会问题。

同时对阶级斗争持反对的态度,主张通过联合社会的中间阶层来获得革命力量。

这种方式虽然在早期资产阶级革命阶段获得了某些成果,但由于中国资产阶级的软弱性,随着革命运动的深入,这种策略明显是要失败的。

在革命策略上,毛泽东提出的就是要进行长期斗争和灵活斗争。

要以事实为基础,根据敌我双方力量变动来调整策略。

例如他所提出的农村包围城市,武装夺取政权的革命方式就有助于保存实力、循序渐进的获得最终胜利。

在进行军事指挥时,毛泽东和蒋介石也呈现出截然不同的指挥理念。例如毛泽东只是在大的方向上制定策略,而具体执行上则非常信任前线将领。他强调要充分发挥将领的主观能动性,而不是强制他们服从自己的命令。

蒋介石的革命策略则不同,他非常注重细节和形式,总是希望能够通过军事打压和政治手段铲除反对力量,进而实现全国统一。

在军事指挥上,蒋介石呈现出军事独裁的一面,一方面他极度自信,但另一方面做决定时又优柔寡断。

尤其是在具体执行上常常干预前线将领,甚至直接乘飞机前往前线指挥作战。最终使得蒋定下的某些策略不符合实际,最终导致许多部下阳奉阴违。

蒋介石在指挥作战过程中更多依赖阵地防御,还制定了士兵“只许前进,不能后退”的“连坐法”。这种战术在敌强我弱的情况下往往会造成士兵重大损失,进而影响士气。

还有在发展革命力量方面,毛泽东始终和广大工农群众走在一起,因为他知道中国革命必须依靠广大人民的力量。

但与此同时,他对当时的许多知识分子保持警惕的态度。因为受早期革命思想的冲击,当时许多知识分子都怀有资产阶级革命思想,这对当时的无产阶级革命经常产生阻碍的力量。

而蒋介石则对社会中上层知识分子非常重视。在他看来,商人和知识分子是革命需要团结的关键,甚至他在早期革命还妄图借助上海黑帮的势力,在后来革命运动中还多次依靠富商为其筹集军费。

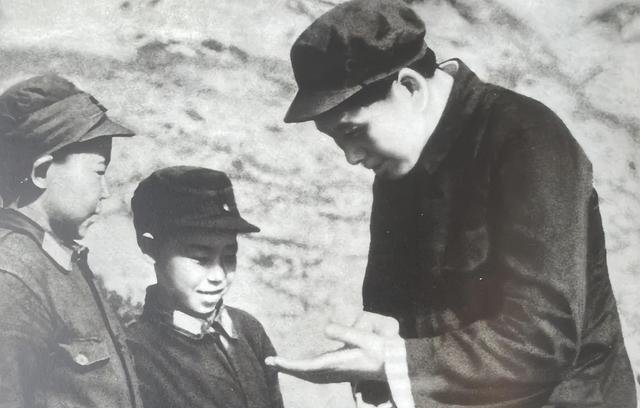

毛泽东治军过程中强调法纪严明。以黄克功为例,黄是红军时期的有名功臣,但之后他却因为逼婚未遂枪杀了一名女学生。

毛泽东在知道之后极力主张依法判处其死刑,并且声明共产党和红军应当执行比一般平民更加严格的纪律和法律。

反观蒋介石则非常注重派系平衡。这不仅导致当时四大家族势焰熏天,还导致政府和军队中任人唯亲。

例如在张灵甫杀妻案中,蒋介石念在他是自己的嫡系将领,并未依法判处其死刑,只是将他暂时收押。到后来因为战时需要甚至将他提拔为了军官将领,可以说是对法治精神的严重践踏。

三、选择不同

从个人性格来看,毛泽东和蒋介石也呈现出两种不同的状态,这在某些程度上也决定了毛泽东最终取得胜利,而蒋介石则遭到失败。

毛泽东性格外向,从小受传统浪漫主义诗人的影响拥有豪迈的气质。这也决定了他在革命过程中不过多的纠结在细枝末节层面,而是注重宏观方面的思考以及整体战略的布置。尤其在领导将领过程中,毛泽东能够展现出非常强大的个人魅力以及战略眼光,这些都能够对他所领导的部下产生激励作用,直到取得胜利。

而蒋介石性格则比较内向,他非常注重细节,尤其看重形式化的东西。

在管理过程中他事无巨细,任何事都要亲自经手,这些都给他的部下非常大的压力。

同时他的领导风格较为保守,无法真正激发出将领们的作战天赋和潜能。

在对革命的理解方面,毛泽东始终坚持革命运动是一项长期的,复杂的斗争过程。因此他强调论持久战,并且坚持一种彻底的革命。

而蒋介石则将革命过程看作一种民族独立、国家统一的方式。认为只要加强军事手段以及政治手段就能够实现政权的稳定,他忽视了当时社会存在的落后性。

蒋介石在败退台湾后仍然将自己的失败归咎为战术失误(如军事部署、干部腐败)和外部责任(指责美苏干预),却回避土地改革滞后、官僚体系腐朽等根本问题。

毛泽东则很早就通过延安整风等运动,始终强调思想改造与制度革新的结合,其“为人民服务”理念成为政治合法性的核心来源。

信息来源:

[1]党的七大与毛泽东思想指导地位的确立.光明日报.

[2]1919年至1926年:毛泽东的“上海印记”.解放日报.

[3]毛泽东与蒋介石:相同和不同.人民网.

[4]毛泽东同志的军事斗争艺术及其历史启示.光明日报.