尽管清朝已覆灭,这位总督仍坚持战斗,接连攻占陕西十多座城池,险些让西安失守,局势异常紧张。世人知辛亥革命亡清,却少闻忠臣总督,在朝灭后仍率军数千,横扫陕十余城,逼西安城下,险改历史。其何人?为何孤注?如何连胜?西安如何免难?总督结局如何?且探此惊人历史。一、多罗特·升允早年历经诸多磨砺,其生平初期充满了丰富的经历,这些经历为他日后的成就奠定了坚实的基础。多罗特·升允,历史上虽不显赫,其人生却如传奇。他生于清咸丰八年(1858年),出身察哈尔蒙族,蒙镶黄旗人,这一背景让他与大清王朝血脉相连。升允童年时在蒙古草原骑马射箭、放牧,过着游牧生活。但命运另有安排,十岁时,他随家族迁居北京,踏上了汉化之路。抵京后,升允如海绵吸水,孜孜不倦汲取周遭学识。他昼夜研习儒家典籍,迅速领悟汉文化精髓,为仕途铺路。光绪八年,24岁的他以佳绩中举,步入官场。升允政治之路初时不顺,仅为工部主事,处理琐碎事务。但他未丧斗志,勤勉钻研,才华渐显。上级慧眼识珠,遂委以重任。升允仕途加速,相继赴库伦(今乌兰巴托)及俄国任参赞大臣,积累外交经验。此番历练使他深谙清朝内外困境,更笃定了其为国奉献之志。

回国后,升允出任陕西粮道,主管粮食供应。他凭借出色的组织力与清廉作风,整顿粮政,严惩贪腐,显著改善了粮食供应,为日后在陕西的工作赢得了群众基础。升允因政治才能受朝廷赏识,历任山西按察使、布政使及陕西布政使,终在光绪二十七年(1901年)获任陕西巡抚,正式步入清朝高级官员之列。在陕西巡抚任上,升允展现治理才华,创办西北大学前身以促教育。他引进先进农技与良种,提升农业生产,并注重工商业发展,为陕西经济注入新动力。升允因政绩卓著获朝廷认可,历任江西巡抚、察哈尔都统、闽浙总督,至宣统元年(1909年)晋为陕甘总督,跻身清朝九大封疆大臣行列。升允政治路非坦途,性格刚直不畏权,屡谏得罪朝中臣。宣统元年,因反立宪被革职,然此挫折未撼其忠清之心,坚信唯清朝治下,中国方能富强。正是这份坚定信念,使升允在清朝灭亡时仍决意孤军奋战,率兵反扑。此举不仅扭转了他的命运,更在中国近代史上书写了重要篇章。二、在担任陕甘总督期间,他政绩显著,通过有效治理,提升了地区稳定与繁荣,改善了民生,加强了边防,赢得了百姓的赞誉。多罗特·升允任陕甘总督时大展身手,其政见与举措为西北带来巨变。身为蒙族高官,他深知教育关键,认为教育乃育才兴地之本。1902年,升允倡议下,陕西大学堂(后称西北大学)正式成立,填补了西北高教空白,培育大批人才。他亲筹建校,选址募资聘师,常视察交流,促其迅速成为文化中心,吸引众多学子。

升允重视基础教育,于陕甘两省推广新式学堂,促私塾转型现代学校,并设教育基金资助贫困学生、奖励优秀教师,显著提升了教育水平,为社会发展打下坚实基础。在农业上,升允展现出卓越远见。鉴于陕甘地区干旱,农业条件艰苦,他在兰州小西湖旁设甘肃农业试验场,分内外两场,引进优良麦、豆、蔬菜品种加以培育推广。升允亲赴试验场督导,常现场指导,并邀农学专家共研改良作物之法。他力推下,适合西北干旱气候的新品种被育出并广植,高产抗旱,显著提升当地农业水平。升允不仅改良品种,还着重改进农业技术,引进沿海发达地区先进农具与耕作方法,组织农民学习,并提倡科学施肥、合理灌溉,有效提升了农业产量。升允在工商业发展上有独到见解,认为改变西北落后需发展工商业,不单靠农业。因此,他任命彭英甲为甘肃农工商矿总局总办,负责地方实业兴办。彭英甲在升允的支持下,于甘肃省创办纺织、面粉、制革等厂,既提供就业,又推动工业化。升允亦鼓励商行开设,促贸易,并修建道路,便利商品流通。升允施政遇阻,推进改革时保守派官员称其过于激进,恐动摇清朝根基,地方势力也因利益受损而不满。然而,升允未退缩,坚持理念,多方争取支持。升允不仅推进内政改革,还积极抗击外敌。面对俄国在新疆影响力渐增的威胁,他屡次上书朝廷强化边防,并亲自考察边境,依据实情制定防御措施。升允强化陕甘军力,改善边防设施,并通过外交与俄国交涉,维护中国西北利益,有效阻止了外势渗透,确保了西北边疆的安全。

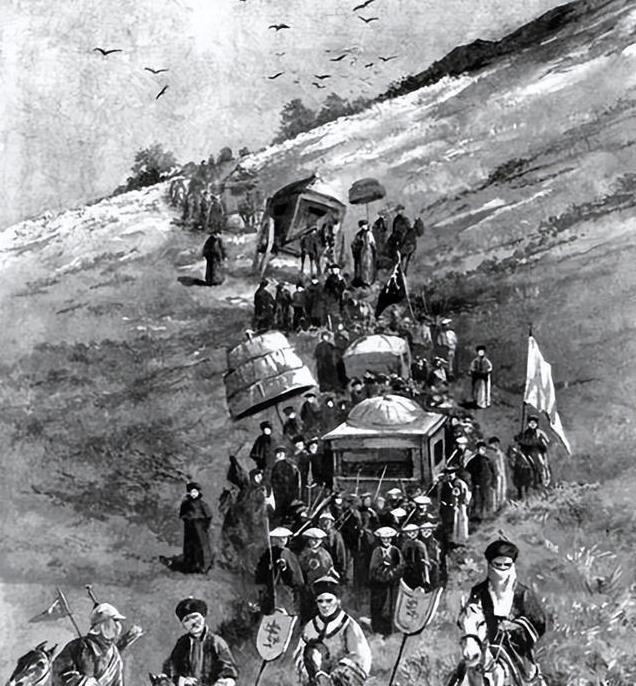

总体而言,多罗特·升允任陕甘总督时政绩卓越,推动教育、农工商发展及抵御外侮,奠定西北基础。但历史即将转折,这位勤勉总督将面临生涯最大挑战。三、自辛亥革命风暴席卷而来,坚守之志未曾动摇。革命浪潮汹涌,但那份对信念的执着与守护,始终坚定不移地贯穿于整个过程。1911年10月10日,武昌起义后,辛亥革命迅速席卷全国,西北亦受影响。面对此突变,高级官员多罗特·升允展现了沉着冷静与坚定立场。升允在兰州理政时,闻武昌起义,即召文武官员商讨。会上,有主张革命者,亦有观望者。升允坚决表态,誓守清朝,认为身为封疆大吏,维护清室乃其职责所在。升允的决定对当时西北地区影响重大,他号召下,陕甘两省多数官员效忠清廷,使该地区成为革命浪潮中清朝少有的稳定区域之一。然而,形势发展比升允预想复杂。各省纷纷独立,清朝统治基础动摇。为此,清廷重命升允为陕西巡抚,望其能稳住陕西局势。升允受命后即刻自兰州奔赴西安,途中闻陕西已独立,西安被革命党掌控。他毫不退缩,毅然决定率甘军入陕,意图重夺陕西主导权。1912年1月,升允带领约5000名训练有素、装备精良的甘军进军陕西。他采取速战速决策略,避开大城市,先取中小城镇,逐步削弱革命党势力。此战略成效显著,升允军队如尖刀直插陕西腹地,接连攻陷平凉、泾川、长武等十余城,势不可挡,士气大振,并吸引众多原清军士兵投奔。

然而,升允未因胜利而妄自乐观,他明白控制陕西需夺省会西安。西安为陕西政治、军事要地,革命党人兵力集结,防御工事坚固。面对难题,升允展现军事才能,未贸然攻城,而是围点打援。他令部分军队设据点于西安城外,断其联系,并亲率主力进军他处,吸引革命军注意。此策略成效显著,西安城内革命军应接不暇,无暇外顾。其他地区革命力量受牵制,难以支援。因此,西安粮食弹药渐缺,士气日衰。升允正欲发起总攻之际,突闻清帝退位、清朝灭亡之讯,此消息犹如惊雷,霎时令升允的所有部署乱作一团。升允面临抉择。身为清朝忠臣,他欲持续抗争;但失去朝廷支援,抗争显得徒劳。更关键的是,此举恐将导致更多无辜流血。经过深思熟虑,升允毅然决定停止进攻,转而寻求与革命党人和解。他派遣使者进城接触革命党,传达了愿意通过和平方式解决问题的意愿。此决定震惊众人。革命党人本已备战至死,未料升允竟主动求和。经谈判,双方达成协议:升允撤军陕西,革命党人不追究其责。四、谈及民国时期,其政治生涯尤为显著。在此期间,他积极参与政治活动,展现出了卓越的领导才能,为当时的政治格局带来了深远的影响。

1912年5月,应袁世凯之邀,升允赴京相见。会谈气氛和谐,袁世凯称赞升允在西北的政绩与影响力,望其续效国家。升允亦表态支持新政府,愿为统一发展贡献力量。商议后,袁世凯委任升允为陕西都督,此举既彰显对其能力的肯定,也意在借助其在西北的影响力。升允愉快接纳任命,重返西安。升允接任后,陕西局势严峻。辛亥革命后,该地势力纷争,秩序混乱,部分地方势力趁机壮大,挑战政府。为此,升允迅速采取多项措施应对。他主动调和矛盾,亲力亲为与各代表谈判,凭威望和智慧化解危机。此外,他重视军事,组建精锐都督府卫队,确保地方治安稳定。经济方面,升允沿袭清时政策,力促农工商发展。他设农业改良局,引新品,推新技;并鼓民间及外来资本投资,为陕西经济注入新活力。教育上,升允倾尽全力,不仅加大对西北大学的资金支持,扩大其招生,还普及普通教育,广建中小学校,为陕西培育众多人才,奠定了地方发展基石。然而,升允的政治路途布满荆棘。1913年,袁世凯解散国会并废除《临时约法》,实施独裁。此举激起动荡。身为袁世凯委任的地方长官,升允遭遇了重大挑战。在这场政治动荡中,升允彰显卓越政治智慧,既公开支持中央、维系地方安定,又秘密接触反对派以防冲突升级。此举让陕西成为未爆发大规模武斗的少数省份之一。

1915年袁世凯称帝,举国震惊。升允再次抉择,深思后决定不支持也不公开反对,采取模糊态度,不承认帝位也不对抗。此策略虽受批评,却避免了陕西的潜在动乱。袁世凯称帝梦碎后逝世,中国重陷军阀混战。鉴于此,升允自觉中央难展宏图,遂于1916年底主动辞去陕西都督,宣告退隐政界。退政后,升允未完全隐退,仍心系国事,常发政论。他倡各方摒弃前嫌,共促国家统一发展。此外,他还投身公益,捐资教育,扶贫救困。1920年代初,北洋政府内部矛盾加剧,派系斗争频仍。于是,部分政界人士转而寻求已退隐多年的升允出山,期望他能调解各方矛盾,稳定局势。五、他晚年生活宁静安详,致力于文化传承。后世对他的评价褒贬不一,但普遍认可他在学术与领导力上的卓越贡献。1920年代初,多罗特·升允正式告别政坛,回归西宁家乡养老。他虽远离政治,却未脱离社会,仍在以不同形式对社会产生着影响。在西宁,升允购得一宅,命名为“静观”。此名蕴含深意,反映其晚年超脱名利、冷静观察世事的心境。然而,“静观”非闲置,他于此开启了晚年新事业。升允专注教育,视其为西北进步之基,捐资在西宁及周边建多所学校,既授儿童基础教育,又设职业培训,为青年提供学技能的机会。

1924年,升允创立西宁图书馆,为当时青海最大且藏书最丰的图书馆。他捐出私藏珍籍,并派人广搜典籍。图书馆开放后,吸引众多学子,成为文化交流的重要平台。升允热心公益,1925年青海大旱,粮食短缺,民生困顿,他迅速组织赈灾,捐资捐物并亲自协调救灾,带动社会各界参与,有效减轻了灾情。1927年,升允创立了研究会。该研究会集结西北众多学者与文化人士,专注西北历史文化研究及传播,定期办讲座、展览,出版学术刊物,对西北文化研究与交流贡献显著。升允晚年致力于整理和编纂回忆录,其中详述其政治生涯及清末民初西北地区重大历史事件,该回忆录后来成为探究该时期历史不可或缺的宝贵资料。1930年,70多岁的升允突发中风,卧床修养。消息一出,各界人士包括政界要人纷纷探望,望得其指点。病中,升允仍心系国事,口述对政局及西北发展的看法。1931年春,升允病情好转,遂召集亲友,表达遗愿:愿将大部分财产用于教育和公益,并叮嘱后人继承其志,为西北发展贡献力量。同年秋,升允9月于家中安详离世,享年73岁。西宁城随即举行隆重悼念,当地官员、民众及升允旧交之中央政要代表皆来吊唁,彰显其生前深远影响。升允逝世后,评价不一。有人赞其清末稳定西北之功,亦有人批其辛亥革命立场。然多数人肯定其民国初促陕西发展及晚年投身教育文化之努力。

后世历史研究中,升允被视作清末民初关键人物。其政治生涯横跨清末至民国初这一转折期,为理解该时期历史提供独特视角,尤其在西北的影响,是研究该区域变迁的重要入口。#百家说史迎新春#