张艺谋导演以75岁高龄依然保持旺盛创作力,确实令人敬佩。他的新作《惊蛰无声》不仅开创了国产电影的新题材,更展现了一位艺术家的社会担当与行业引领作用。以下从多个维度解析这一文化现象:

题材突破的行业意义作为首部当代国安题材电影,《惊蛰无声》填补了类型空白。张艺谋选择这一题材,既是对主旋律表达的创新(将隐秘战线故事商业化呈现),也体现了导演对国家叙事话语体系的敏锐把握。这种探索或将推动类似《湄公河行动》般的类型片新浪潮。

演员配置的世代图谱全明星阵容中暗含行业传承逻辑:既有雷佳音、张译等"谋男郎"延续作者性合作,又通过易烊千玺、刘耀文等新生代实现观众代际覆盖。特别值得注意的是杨幂、刘诗诗时隔16年再合作,这种"情怀杀"选角策略,显示张艺谋对市场传播规律的精准把控。

创作方法论进化近年张艺谋作品呈现明显的"双轨制"特征:

商业类型片(如《满江红》悬疑+喜剧)

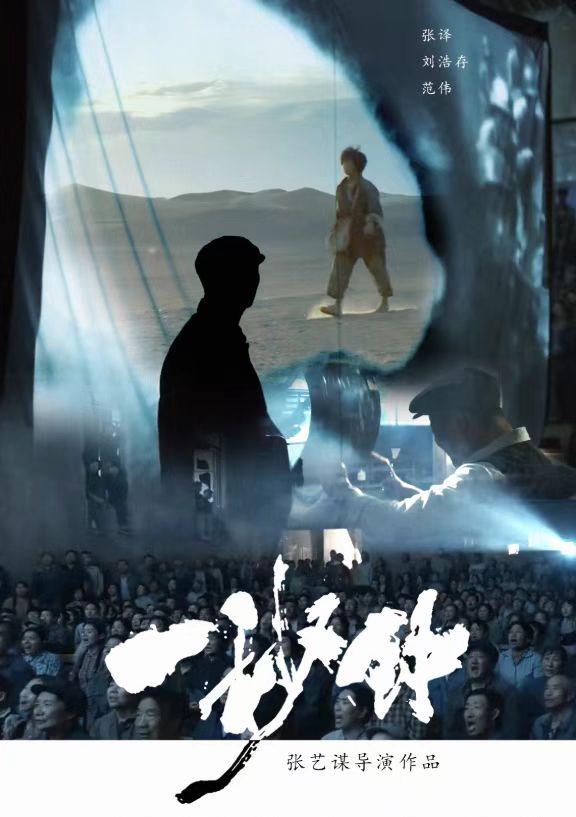

作者表达片(如《一秒钟》胶片情怀)

《惊蛰无声》可能开创第三条轨道——将国安教育的严肃性与商业电影的可看性进行有机融合,这种平衡考验导演的政治智慧和艺术功力。

产业引领的标杆效应张艺谋保持年均1-2部作品的产出节奏,其项目运作模式已成为行业模板:

剧本开发阶段即规划衍生品(如《悬崖之上2》系列化)

主旋律题材商业包装(票房累计超百亿)

影视联动(《英雄联盟》剧集开发)这种全产业链思维对年轻导演具有示范意义。

文化输出的实践困境导演在微博之夜提及的国际影响力问题,折射出中国电影"走出去"的结构性难题。值得注意的是,张艺谋近作在叙事上刻意弱化文化符号(如减少民俗奇观),强化普世人性刻画,这种"去东方主义"的创作转向,或为突破文化折扣的新尝试。

这位古稀导演的持续创新,某种程度上正在重构中国导演的职业生命周期理论。当多数人退休的年纪,他仍能保持艺术敏感度与市场判断力的双重巅峰状态,这既源于个人天赋,更得益于其建立的工业化创作体系。正如黑泽明71岁拍《乱》、伊斯特伍德90岁仍执导,张艺谋的"当打之年"或许才刚刚开始。