国产偶像剧的“营销内卷”现象反映了当前影视行业在内容与传播之间的深层矛盾。从《念无双》《无忧渡》等案例可以看出,行业正陷入以下困境与转型:

理想与现实的割裂:宣发本应服务于优质内容,但如今成为片方、平台、粉丝转移内容焦虑的出口。当作品质量不足时,营销被赋予“逆天改命”的期待,而实际效果有限(如《永夜星河》等套路化营销引发观众审美疲劳)。

粉丝经济的绑架:粉丝将播出效果不佳归咎于“宣发不足”,甚至要求具体营销公司介入(如来趣文化),反映出市场对“工业化营销模板”的迷信,却忽视内容本身的核心竞争力。

2. “0宣发”伪命题背后的信息不对称营销的隐形化与碎片化:从业者指出,现代剧集营销早已形成多层级分工(微博/抖音/口碑/线下活动等),且平台、片方、艺人团队均会参与,所谓“0宣发”更多是粉丝对行业运作机制的不了解。

数据崇拜的陷阱:收官战报中的热搜数、播放量等指标成为粉丝“维权”依据,但这类数据可通过短期资源堆砌达成,与作品长期口碑无关。

3. 同质化营销扼杀内容创新流水线生产爆款:偶像剧营销高度依赖固定套路(CP炒作、流行梗复用、短视频变装等),导致不同剧集的宣发难以区分。例如《滤镜》《雁回时》重复使用同一舞蹈梗,暴露创意贫乏。

营销反噬内容:部分剧集的宣发物料(如《嘘国王在冬眠》)甚至比正片更具吸引力,进一步凸显“形式大于内容”的行业痼疾。

内容天花板明显:偶像剧受限于类型框架(甜宠、玄幻等),容易陷入套路化叙事,难以通过内容本身突破圈层,只能依赖营销扩大声量。

流量经济的惯性:平台与资方更倾向于“安全牌”——选择有流量演员的项目,并配套标准化营销,形成“演员-粉丝-数据”的闭环,而非冒险创新。

5. 破局方向:回归内容价值重新定义营销角色:如《念无双》的“老年宣发”意外成为话题,说明差异化传播可能比铺量营销更有效。营销应挖掘作品独特气质,而非套用模板。

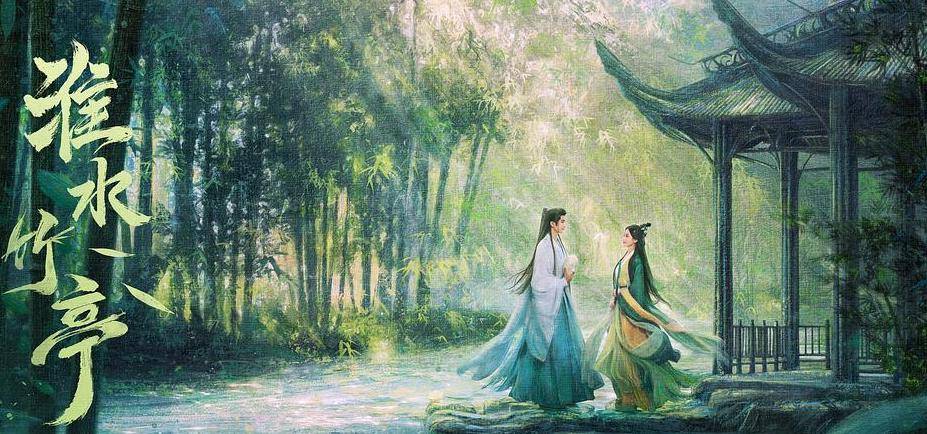

平台与片方的责任:需建立更科学的评估体系,减少对短期数据的依赖,给予优质内容更长线的宣发支持(如《淮水竹亭》粉丝要求的“固屏预约”本质是档期与资源的公平分配)。

观众审美的升级:市场需逐渐摆脱对流量的盲目追逐,推动“内容驱动型”爆款(如《漫长的季节》证明优质剧集可依靠口碑自然发酵)。

结语国产偶像剧的营销焦虑,本质是行业在流量红利消退后的转型阵痛。当“工业化营销”无法掩盖内容短板时,唯有重新平衡“营销力”与“内容力”,才能打破“越卷越平庸”的恶性循环。正如从业者所言:“相信营销公司能造爆款,老了就卖你药”——这句话或许值得所有参与者深思。