崇祯十七年(1644年)大明京师北平城破的那个春天,李过正率领三万精锐驻守陕北。

当他接到叔父李自成在武英殿登基的消息时,这位被称作"一只虎"的大顺悍将掌持一把金背砍山刀正站在陕北府谷城头。

一、从大明边军逃兵到大顺悍将

万历三十四年(1606年),李过出生在米脂县李家站,是李自成的同庚(同龄)侄子。

这个坐落在榆林“母亲河”无定河畔的村庄,却是十年九旱,成片的黄土沟壑间,连枣树都长得歪歪扭扭。

李过三岁时母亲去世,父亲李自立是李自成的堂兄,两家共用着三孔破窑洞,从小李过便和李自成一起谋生,一起习武。

在万历末年的灾荒中,李过亲眼看着大人们把榆树皮磨成粉混着观音土充饥。

崇祯三年(1630年),当李自成率众参加张存猛(不粘泥)为首的起义军,并成为“八队”闯将时,李过正在甘肃边军中担任伍长。

次年收到叔父起义消息,他毫不犹豫带着五十名边兵星夜投奔。

在甘肃庆阳城外的初次会师中,李自成拍着侄儿李过的肩膀笑道:"李家儿郎,就该这般痛快!"自此,这对李家叔侄开始了他们纵横天下的征程。

崇祯七年(1634年)冬天各路起义军云集在河南郑州荥阳,共商推翻大明统治的造反大计(史称荥阳大会),二十八岁的李过已显露出过人胆识。

当时十三家义军被明军洪承畴围困,面对十三家七十二营各路起义军首领的争执,他当众提出:"官军各镇互不统属,咱们集中兵力打左良玉,其余必不敢救。"

这个战术使义军成功突破包围,二十万义军冲出河南,李过自此成为"八队"(李自成部)的核心将领。

次年的汝州之战,李过亲率三百轻骑突袭左良玉粮道,一把火烧掉了明军三个月的粮草储备。

崇祯十六年(1643年)二月,李自成在牛金星的建议下在襄阳建制,设置官名爵位,便于义军内部分出上下尊卑。

李过被封为"后营制将军"。

这个职位实际掌握着李自成全军的粮草供应和眷属管理,从河南到陕西的行军路线上,他设置的"老营"据点多达47处。

二、血战潼关

崇祯十六年(1643年)深秋的潼关笼罩在肃杀之中。

大明督师孙传庭十万大军据关险而守,关前的渭水河泛着冷光。

李自成大军被阻月余,粮草将尽之际,李过带着八百死士趁夜泅渡渭水。

他们在黎明前攀上禁沟峭壁,用带抓钩的绳索硬生生在绝壁上开辟出一条通道。

这场惨烈的攻坚战持续了三天三夜。

李过左臂中箭仍坚持指挥,最终用火药炸塌东南角城墙。

破关后统计伤亡,八百死士仅存四十七人。

孙传庭的中军帐中,李过找到了一封尚未寄出的家书,上面写着"潼关若失,社稷危矣"。

西安大顺建国后,李过受封"毫侯",但他始终保持着农民军本色。

李自成交给侄子一项特殊任务:监督大顺军纪。

李过制定了"三斩令":私藏金银者斩、强占民女者斩、饮酒误事者斩。

大顺永昌元年(1644年)正月,李过驻守延安期间,当地百姓送来劳军猪肉,他坚持要按市价付款。

这个细节被延安知府记载在《延绥镇志》中,与当时许多纵兵劫掠的将领形成鲜明对比。

三、联明抗清的悲歌

大顺军山海关的惨败来得猝不及防。

大顺军北平西撤时,李过统率三万兵马奉命镇守陕北,阻击满清和硕英亲王阿济格部及吴三桂的关宁铁骑三个来月,从而阻止了其南下与满清多铎部合兵,掩护李自成主力南下。

面对多尔衮的劝降信,他在军帐中当着众将的面将其撕碎:"我李家儿郎宁可站着死,不可跪着生!"这句话后来被南明兵部尚书何腾蛟收录在《楚事纪略》中,成为抗清名句。

李自成弃守西安后,从商洛经河南达襄阳,继续东下武昌;李过与高一功镇守陕北的大顺军,由于多铎占领西安,只能转西由宁夏惠安堡经甘肃、青海南下四川过汉中,再沿长江东下达湖北。

在这一段时间里,大顺军由于撤退路线不同,实际形成了东、西两大军事集团。

也就是说从镇守陕北到李自成被杀通城九宫山后,李过再也未能见到叔父李自成一面。

李自成被杀于九宫山

李自成死后,在湖南澧州山区,李过展现出过人的政治智慧。

他主动派使者与南明湖广巡抚何腾蛟联系:"今清虏乃天下公敌,愿以兵马钱粮悉听朝廷调度。"

为表诚意,他将大顺军积攒的二十万两白银押送长沙,这在南明官员中引发震动,给事中蒙正发记载:"闯贼余孽竟解银助饷,真奇事也。

隆武二年(1646年),李过部由南明隆武帝命名为"忠贞营",封李自成遗孀高桂英为贞义一品夫人。

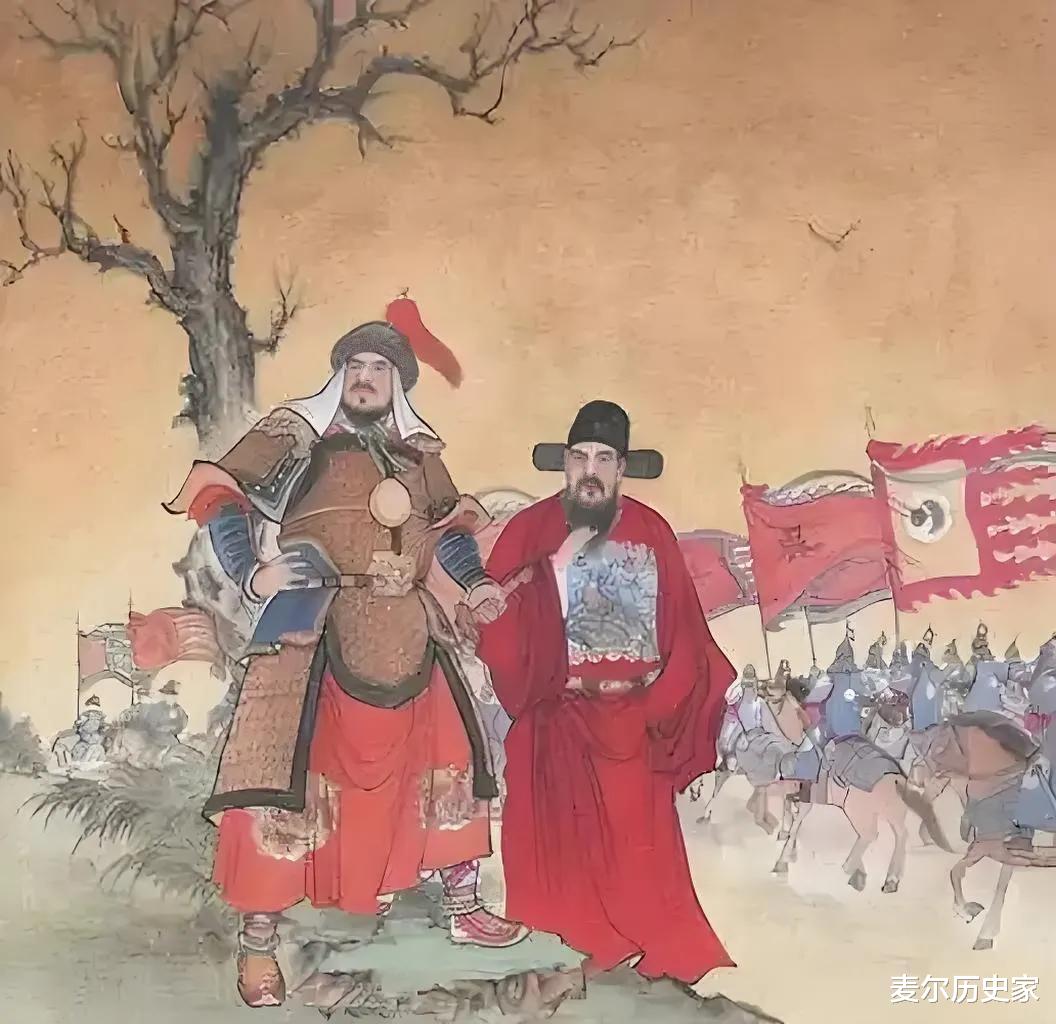

大顺军联明抗清

随后与南明督师堵胤锡会师常德。

在洞庭湖的水寨中,这位曾经的"流寇"将领开始学习水战。他命人打造了八十艘车轮舸,这种改良战船后来在岳州之战中大显神威。

堵胤锡在给隆武帝的奏章中写道:"李过治军严整,与官军秋毫无犯,实为中兴良将。"

永历二年(1648年)的桂林保卫战,是李过军事生涯的巅峰之作。

面对明降将恭顺王孔有德的大军,他在七星岩布置疑兵,把数百面军旗绑在野山羊背上,夜间驱赶羊群制造大军云集的假象。

当满汉清军被搞得晕头转向时,李过亲率三千死士从漓江水路突袭,差点生擒孔有德。

永历四年(1650年,清顺治七年)十月,李过部的北方将士因水土不服,军中瘟疫横行,四十五岁的李过染病殁于广西庆远府(今河池)军中。

临终前,他将佩剑交给义子李来亨:""此剑随吾二十载,今付汝等,当为天下百姓守此山河。"

李来亨接过剑时,帐外正飘着岭南罕见的细雪。

三年后,夔东十三家高举这柄剑,在茅麓山(湖北兴山县西北)写下最后的抗争。

四、历史迷雾中的身影

关于李过的最后岁月,满清档案中有个耐人寻味的细节:顺治六年(1649年)清廷曾派密使劝降,许诺"封侯赐爵",李过在回信中夹带了一包黄土:"关中之土,可为棺椁。"

这个倔强的陕北汉子至死保持着农民军的气节。

由李过口述,其子李继韬笔录的《西楼雄梦》中记载,在李自成自杀之前,指定李过为他的唯一继承人。

书中另记载“永昌三年(1646年)这段时间乘其清兵与唐王聿键的战争空隙,又与地方大户订立献田求保协议,各寨均获一定田土。发动士兵自己耕作自食自足,与平江民众秋毫无犯,以作长治久安之计。”

在湖南安乡县发现的《李过军屯簿》,揭开了忠贞营不为人知的另一面:他们在澧州开垦军田六千余亩,营中设有"童子营"教导阵亡将士子弟读书。

这些记载,让我们看到了农民军领袖在血腥征战中保留的人性温度。

再记载崇祯十五年(1642年)襄阳之战时提到:"三月十八,大雨,城西南角地陷,遣矿兵穴地而入。"这与《平寇志》记载的攻城时间完全吻合,成为考证农民军战术的重要依据。

关于李过之死,《南明野史》记载为"疽发背卒",但清代《广西通志》却称其"中伏身亡"。

2012年广西上思县发现的明代军屯遗址中,出土了刻有"忠贞营左都督李"的腰牌,为考证其最后踪迹提供了新线索。

在湖北兴山县高桥乡,李过屯兵遗址至今可见。

当地老人仍能指认"点将台"和"练兵场"的位置,山崖上模糊的"剿兵安民"石刻,默默诉说着那个天崩地裂的年代。

当我们拂去历史的尘埃,这个被称作"闯军最后脊梁"的将领,其忠勇与局限,都成为解读明末农民战争的重要密码。

当夔东最后的烽火熄灭时,李过这个名字,已然化作华夏大地上一声沉重的叹息!

本文图片均来源于网络,若有侵权,请联系删除。

感谢大家阅读,若文中有与史实偏妥之处,欢迎大家批评指正!