在遥远的战国时代,曾有一次激烈的争论在秦国的朝堂上展开。

面对广袤的土地和不安分的人心,该如何掌控这片国土,成为了每位国君不得不思考的问题。

秦孝公需要革命性的改变来壮大他的国家,而此时,一个叫商鞅的年轻官员提出了一套激进的改革方案。

承载着千年中国制度变革命运的商鞅变法,由此在历史的演进中显现出其不容忽视的震撼力。

商鞅:中央集权制度的奠基人商鞅或许在改革初期未必料想到他的创新会对中国历史产生如此深远的影响。

他创立制度时,秦国正在朝着中央集权的方向发展。

与分封制不同,商鞅提倡中央集权,将权力紧握在国君手中。

这套体系有点像我们今天的公司管理,所有决策都尽量由上至下,确保信息和指令顺畅无误地传达下去。

这样的安排,在当时混乱的战国时期,的确有助于提升政令的执行效率。

商鞅的目的明确,就是要打破贵族的势力,让权力集中到国君手中。

他设立的郡县制就是这种理念的具体体现。

各郡县由中央派出的官吏管理,这些官吏不再以世袭身份存在,而是由国君任免。

这与过去贵族世袭制形成了鲜明对比,使王权空前强大。

军功爵制:变革秦国社会和军事的突破

商鞅变法中最引人关注的一环,莫过于军功爵制。

这个制度将一个国家的力量从某种意义上转变成了以战争为导向的社会实验。

商鞅明确表示,只有通过战功才能提升个人的社会地位,这在某种程度上,把秦国从一个农业国家推进到了全民皆兵的状态。

这种做法重塑了秦国的社会结构。

军事优先取代了贵族世袭,战功成为获取财富和荣誉的唯一途径,就像现代社会中睿智有效的业绩考核制度。

很多著名将领,如白起,都是通过这样的路径崛起。

在那样一个机遇和风险并存的时代,商鞅的制度让不少平民能参政议事,为战国的秦国撑起一片崭新的蓝天。

重农之策:经济与军事的双重改造在推动军事变革的同时,商鞅对经济领域的改革同样激进。

他清晰地意识到,国贫则兵弱,国家要强,必须要有扎实的农业经济做基础。

为此,商鞅废除了一度流行的井田制,推行按户授田,每户农户拥有相对独立的生产自由。

这不仅让土地的产出得以最大化,农民对土地的热情和投入也大为提高。

同时,商鞅遏制商业活动,鼓励耕作。

他对商人课以重税,不得入仕,从而保证了农业在国民经济中占据主导地位。

这样保证粮食可以优先供给军队,形成“战时为兵,闲时务农”的耕战体制。

这项政策不仅满足了军需,也为秦国储备了充足的物资。

郡县制:开启官僚政治的先河商鞅的郡县制改革,也是秦国登上历史舞台的基础之一。

与以往的诸侯分封制不同,郡县制加速了地方治理的有序化进程。

秦国仿佛一台机器,所有的齿轮高效运转,任何一个郡县封地的人事任免都来自中央。

这种官僚政治架构很快被效仿,在全国推行开来。

通过郡县制,天下实现了前所未有的统一。

权力集中后,管理起来也更加高效稳定。

商鞅的政治变革不仅帮助秦国快速崛起,而且为后来中国的政治框架奠定了基础。

当我们回溯这些政治和社会创新时,不难发现,商鞅不是单纯的法家理论的执行者,更是站在历史前沿,试图通过政治变革改变历史走向的实践者。

尽管他的制度让秦国成为了“千古一帝”,但与此同时也为后代的中央集权埋下了诸多风险。

结尾:商鞅变法在一定程度上定义了中国历史的轨迹。

他的改革不仅是在政治与军事领域的突破,更深刻地影响了后代中国的体制和文化。

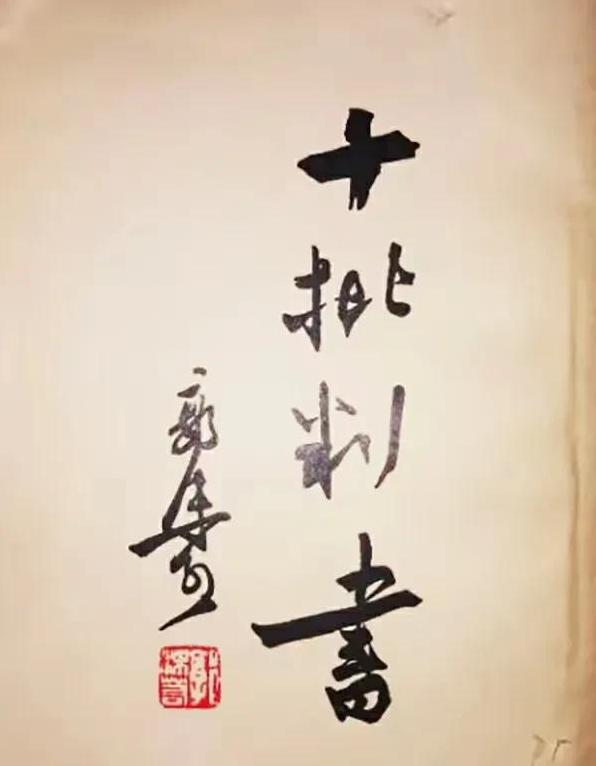

“中国之政,始于商君”,正是对这种历史贡献的真实写照。

或许千年之后,这种因军事而兴的治理模式以及对专制集权的隐患,都依然有值得我们深思的地方。

在历史的长河中,有些事物尽管被淹没,却始终无法忘怀,正如商鞅那改革雷声中的启示:任何的变革都需谨言慎行,因为它改变的不仅仅是一朝一夕,而是千秋万代的基石。