2017年军改,原7大军区调整为5大战区,各个战区原则上整合原有区域的部队。

东部战区:基本是原南京军区所属的第1、12、31集团军;

南部战区:由成都军区的第14集团军和原广州军区的41、42集团军合并组成;

西部军区,由成都军区的第13集团军和原兰州军区的第21、47集团军合并组成;

北部战区:由济南军区的第26集团军和沈阳军区的第16、39、40集团军合并组成;

中部战区。由济南军区第20、54集团军和北京军区的第27、38、65集团军合并组成。

东部战区的变化是最小的,基本是原有的3个集团军进行组合,组建了第71集团军,第72集团军,第73集团军。

一般理解,第71集团军就是原12集团军的延续,第72集团军就是原第1集团军的延续,第73集团军就是原31集团军的延续。其实这个理解不能算师很精确,应该是说这三个集团军基本都是打乱重组的,每个集团军中都有来自第1,第12和第31集团军的部队。当然,71集团军中第12集团军的成分要更多一些,这也是事实。

前文《十三个集团军的前世今生——第71集团军》中,关于71集团军的介绍,主要侧重于第12集团军的沿革。本文则就71集团军所属部队具体讨论一下。

第71集团军:合成2旅、合成3X旅、合成1X0旅、合成1X8旅、合成1X9旅、合成2X5旅、特战71旅、炮兵71旅、防空71旅、陆航71旅、工化71旅、勤务支援71旅

合成2旅,源自12军坦克2师。

坦克2师最早可以追溯到解放战争期间,华野在山东组建的华东军区坦克队。

1947年1月,华东野战军在鲁南战役中,全歼了全美械装备的国民党军第26师以及第1快速纵队,缴获了大批武器弹药及相当数量的重装备,其中有17辆坦克,经华东军区炮兵大队紧急维修后,开走了6辆,其余拆卸零件后炸毁。这6辆坦克就组成了华野最早的坦克部队。

1947年3月,华东军区坦克队在山东沂水成立,军政主官是王崇国和赵之一。下辖两个坦克区队,一个修理区队,全队九十余人,坦克六辆、汽车三辆,隶属华东特种兵纵队特科学校领导。

1948年3月,坦克队暂属胶东军区炮兵团。

1948年10月,济南战役后,又缴获了日式坦克十四辆,坦克队与华东军区特种兵纵队摩托大队合编为华东坦克大队,共有日式和美式坦克二十一辆,隶属华东特种兵纵队建制。

1948年11月,我军发起了淮海战役。坦克大队先后参加了碾庄圩攻坚战斗,尤家湖战斗,郭营、郭庄、王大庄、刘集攻击战斗。

1949年3月,坦克大队扩建三野特种兵纵队战车团,后改称战车1团。

1949年11月,战车团在上海扩建为战车师。下属战车、水陆战车、装甲三个团,全师共3135人,各型战车179辆,装甲车95辆,汽车162辆。仍属华东特种兵纵队领导。

1950年1月,改称为中国人民解放军战车第2师。萧锋担任师长,廖成美任政委。萧锋是从28军副军长任上调过来的,调职原因也是众所周知。萧锋后来担任华东军区装甲兵副司令员,北京军区装甲兵副司令员。1955年授大校,1961年授少将。

我军从1945年12月起,在东北战场缴获了第一辆坦克,到此时不到四年时间,我军的装甲兵部队已经发展成为两个战车师和一个战车团,其中东北军区和华东军区各有一个战车师,分别被编为战车1师和战车2师,华北军区有一个战车团。全军装甲兵人员达到将近1万人,拥有各种车辆1100余辆。这也是解放军装甲洪流的源头。

1950年11月,战车第2师改称坦克第2师,下辖坦克第3团(原战车第2师坦克4团1营);坦克第4团(原战车第2师坦克4团3营);摩托化步兵团(原第90师268团);摩托化炮兵团(原第102师306团)。

1951年5月,坦克第2师参加抗美援朝。在朝鲜期间,坦克第2师参加大小战斗267次,击毁击伤敌人28辆坦克,24门火炮、101架飞机。

在1953年夏季反击战役,坦克2师第4团215号坦克击伤敌军5辆坦克。215号坦克因此被志司授予“人民英雄坦克”荣誉称号,215坦克现珍藏于北京军事博物馆。

1954年12月,坦克第2师分批回国。

1955年7月,坦克第2师转隶济南军区装甲兵领导。

1963年,坦克2师中第3团首先列装59式坦克,成为陆军首个装备59式坦克的部队。59式坦克当时是我军最先进的坦克,相当于今天的99式。

1965年7月,坦克2师工兵营1连5班班长王杰在江苏邳县协助民兵训练时,为了保护12名民兵和人武干部的生命,王杰扑到了出现意外的炸药包上。5班因此被国防部授予“王杰班”荣誉称号,坦克2师也被称为“王杰部队”。

1967年,203师坦克自行火炮第331团并入坦克第2师的序列。

1969年,坦克第2师进行了编制调整,调整后的实力大幅增强。下辖五个团:坦克第5团(原坦克第3团);坦克第6团(原坦克第4团);坦克第7团(原第203师坦克自行火炮第331团);机械化团(原摩托化步兵团);炮兵团(原摩托化炮兵团)。

1978年10月,坦克第2师调归南京军区装甲兵建制。

1979年2月,坦克第2师前往南疆前线参战。

1983年1月,坦克第2师编入第12军。

1985年,坦克第2师编入第12集团军。

1998年,坦克第2师执行装甲师编制。

2011年12月,装甲第2师一分为二,以此为基础分别组建了装甲第2旅和机步第35旅。

2017年,新一轮军改,装甲第2旅、机步第35旅,分别改编为合成旅,转隶东部战区陆军第71集团军。

合成3X旅,源自12军坦克2师。

炮兵71旅,源自12军35师。

12军原来是有35师这个番号的,不过1985年撤编,2011年在装甲二师的基础上重建了机步35旅。不过这个35旅和35师之间并没有太多的传承关系,除了番号以外。

12军35师当年也是一支战功卓著的劲旅。从成立以来,涌现出众多的英模单位:襄阳特功团(103团)、襄阳登城第一营(103团1营)、安全保卫工作模范连(103团6连)、钢铁第9连(103团9连 ) 、巩固模范连(104团4连)、二级反坦克英雄班(104团4连4班 )、尊干爱兵标兵连(105团9连 )。这些英雄团队很多都在1985年35师撤编后编入了其他部队,得以继续传承。

比如第71集团军的炮兵旅就是源自12集团军的炮兵旅,而12集团军的炮兵旅则是由35师师部,35师炮兵团、12军炮兵团合编而成。所以严格来说,71集团军的炮兵旅是35师的直接传承,而合成35旅则是装甲2师的传承。

装甲2师上面做了介绍,这里简单说一下35师的沿革。

1945年8月,太行军区组建了第二支队,石志本和何柱成分任军政首长。太行军区就是晋冀鲁豫军区的前身,最早叫晋冀豫军区,1940年改为太行军区。刘伯承任司令员,邓小平任政委,王树声任副司令员,李达任参谋长,蔡树藩任政治部主任,黄镇任政治部副主任 。

1945年11月,石何支队,也就是第二支队,被编为晋冀鲁豫野战军第6纵队第17旅。石志本担任旅长,何柱成任政委,尤太忠任副旅长,韩明任副政委,赖光勋任参谋长,段大明任政治部主任。

1948年5月,改称中原野战军第6纵队第17旅。6纵下辖第16旅、17旅、18旅,王宏坤是首任旅长,段君毅任政委。

1949年2月,中野6纵17旅改编为12军35师,李德生任师长,政委李如海,原17旅下辖的49团、50团、51团依次改为103团、104团、105团。其中103团的前身是1938年组建的八路军129师先遣支队一大队,后来的襄阳特功团。此时12军的军长政委是王近山一肩挑,所辖各旅改为第34师、35师、36师,属二野第3兵团建制。

1950年1月,第12军第35师兼璧山军分区。

1950年12月,35师随军入朝,参加了抗美援朝战争。参加了第5次战役和金城防御战等战役,歼敌近2万人,涌现出特等功臣杨春增等英模。

1954年4月,35师随军回国,驻防浙江金华。

1954年7月,35师组建炮兵团,番号是炮兵第316团。

1960年10月,105团调离35师,调入南京军区组建防化16团。

1961年春,35师重新组建了105团。

1961年12月,第12军第35师移防江苏阜宁。

1962年,35师组建106团。

1967年8月,第35师移防安徽芜湖。

1968年2月,35师105团划至60军181师。

1969年冬,106团番号改为105团。

1979年,35师南下参加对越自卫反击作战。

1985年9月,35师撤编,这次撤编的大背景是百万大裁军,第11、19、29、43、46、50、55、60、66、69军的军部及所辖部分野战师被撤编。未被撤编的野战师编入到保留下来的22个野战军中,组建集团军,再加上已经提前完成集团军改编的第38军和第39军,全军一共有24个集团军。

隶属于南京军区的第12集团军是以第12军和第60军为基础组建的,12集团军下辖第34师、36师、179师3个野战师。34师和36师算是12军的部队,179师则是来自60军。

12军的35师则在此次调整中被撤编,不过下辖部队很多都被保留。

35师师部、35师炮兵团、12军炮兵团合编组建12集团军炮兵旅;

103团,也就是襄阳特功团,划至12集团军34师建制,移防江苏滨海。34师在军改后成为72集团军的一个合成旅;

以104团为基础组建12集团军工兵团,驻防安徽蚌埠;

105团机关和师直通信营合编为12集团军通信团,驻防江苏泗洪。

2011年,以装甲2师一部组建了12集团军机械化步兵第35旅。

2017年4月,机步35旅改编为第71集团军合成3X旅。

2017年4月,12集团军炮兵旅整编为第71集团军炮兵旅。

合成1X0旅,源自原54军160师。

如本文开头所述,东部战区的三个集团军基本来自原南京军区的第1集团军,第12集团军和第31集团军。像160师这样来自南京军区之外的济南军区的情况并不多见。

160师在解放军中,是极具特点的一支队伍。虽然名声没有112师,113师,127师,179师那么大,然而他的一些战绩在全军中却是独一无二的。

160师是我军中唯一的一个全程参加过四战四平的步兵师;160师是我军中唯一的一个参加了抗美援朝、对印自卫反击、对越自卫反击战的步兵师。我军建国后一共就四次外战,160师可以说除了珍宝岛之外,其余全部三场全部参加,这在解放军中属于是独一份。

第160师的军史可追溯到抗战期间在冀中根据地所组建的八路军第三纵队一部,具体来说包括冀中军区第32团、冀东军分区第15团,以及后来加入的来自新四军第3师的特务团。著名的“回民支队”就是这支部队前身的一部分。

1945年10月,东北人民自治军辽宁保安司令部保安一旅在沈阳成立,旅部以冀中第32团团部为基础扩编而成,部队以挺进东北的八路军冀东第15团、冀中第16团、冀绥第32团以及晋绥教学团各部为基础,又招收了1000余名当地的工人和学生组建而成。

1945年11月,保一旅第2团、第4团调出。

1945年12月,保一旅撤出沈阳,隶属于东北民主联军西满辽吉军区建制。

1946年6月,辽源和开通2个县大队扩建为保一旅骑兵团。

1946年7月,东北长农支队和5分区26团、27团合编为保一旅2团。这个长农支队就是新四军3师的特务团。1945年10月,新四军3师特务3团随3师离开苏北,11月底到达辽西,改称长(春)农(安)支队。

1947年3月,保一旅在内蒙腰力毛都改编为西满纵队独立1师,所辖1团、2团、3团和骑兵团依次改编为1团、2团、3团和师警卫营。

1947年8月,保一旅改编为东北民主联军第7纵队第19师,师长徐绍华,政治委员邓东哲,所辖三个团的番号依次改为第55团、56团、57团。

1948年11月,7纵19师改称第44军130师,所辖各团分别改称为第388团、389团、390团。

解放战争期间,130师参加了全部四战四平,是东野唯一参加过4次四平攻防作战的部队。另外还参加了东北秋季、冬季攻势、辽沈、平津、湘赣、广东等大小战役战斗近1300次,累计歼敌超过13万人。

全师涌现出了多个英模单位和个人,英雄团体有“战斗模范连”、“构筑模范连”、“功臣连”、“模范尖刀连”等数十个;个人有全国特级爆破英雄李广正、特等战斗英雄刘增荣、以及全金保、羊克礼、王绍祖、石连标、傅传有,窦玉芳、邵禄等。全师累计获得大功以上功臣3517名,其中特等功臣18名,英模282名,荣获特级英雄称号的4名,战斗英雄称号的33名。

东北军区司令部对130师的评价是:战斗积极性高,攻坚力顽强,最善于爆破。执行命令坚决,不怕伤亡,进步甚快,为东北部队中之主力师。

林帅则给予了更直接的高度评价:130师是四野最能打的10个师之一。

1952年10月,44军、45军撤销番号,44军130师,45军134师和135师在惠阳合编为54军。

1953年2月,随54军入朝参战,参加了金城反击战,算是赶上了朝鲜战场最后一次大仗。130师390团的5连3排长海城在金城战役中光荣牺牲,记一等功。

1953年5月,在朝鲜殷山组建师炮兵团,番号为炮兵第540团。

1953年11月,来自66军的一个122榴弹炮营,一个120重迫击炮营,一个57防坦克炮营,以及来自65军的12门无后坐力炮,加入了130师炮兵540团。130师的炮兵力量包括:一个76.2野炮营,一个120重迫击炮营,一个122榴弹炮营,以及增编的一个直属57防坦克炮营。

1958年5月,130师随军回国,驻防四川。

1959年,随军参加西藏平叛。

1960年4月,在四川雅安改编为中国人民解放军第54军130师。

1962年,随军参加中印边境自卫还击作战,歼灭印军1200多人,给印军第11旅以歼灭性打击,陈代富、周天喜被国防部授予“战斗英雄”称号。

对印作战分为东西两线,54军和18军主要负责东线,130师作为主力作战部队参加了瓦弄战役,并取得了大捷。

当时驻扎在瓦弄地区的是印军第11旅,这是一支曾参加过二战的印军王牌部队,无论从装备水平还是士兵素质,在印军中都是首屈一指的。当时的态势是印军防守,我军进攻,瓦弄地区地处山区,易守难攻,印军11旅精心构筑了密集的防御工事,多处碉堡纵横交错,攻击难度很大。

130师没有选择正面强攻,而是发挥我军的传统优势,实施大范围的迂回包抄战术。130师在海拔超过4千米的高原缺氧环境下,穿越山高林密的峭壁小路,一夜之间就出现在了印军11旅的左右两翼,如同神兵天降,发起了雷霆攻势。

印军被打了个措手不及,第11旅不到一天时间就被130师围歼,伤亡1200余人,剩余的几百残军则逃入山林,四下逃散。

这一仗可以说把印军打出了心理阴影,一直延续到几十年后。

1969年12月,130师移防河南辉县,改称54军160师,所辖各团番号依次改为第478团、第479团、第480团、师炮兵团。

1979年,参加中越边境自卫还击作战。160师也成为我军之中唯一的参加过抗美援朝、对印、对越三次重要对外作战的步兵师。

1985年10月,改编为54集团军160师。下辖第478团;第479团;第480团;炮兵团;以及新调入的原第161师的482团和483团。

1986年10月,160师由北方乙种步兵师改编为教导师。

1989年6月,第480团建制撤销。

1998年,第160师执行摩步旅编制。482团撤编,一个营保留在160旅,其余调入了162师,482团的“瑞金团”荣誉称号也由162师的485团继承。

2002年,摩步第160旅列为全军战略预备队。

2003年12月,摩步160旅撤编,其中的“四平营”,也就是160旅1营转隶60旅,这个营再往前是原130师388团1营、160师478团1营。

2011年10月,装甲11师拆分,以装甲44团、高炮团为基础,组建了第160机步旅,驻河南南阳。功勋部队四平营又回归了机步第160旅。所以重建的160旅和之前撤编的摩步160旅之间的传承就是靠四平营。

2017年4月,机步160旅改编为第71集团军合成1X0旅。

简单总结一下160旅的番号变化情况,第130师(1948-1953);第130步兵师(1953-1960);第130陆军师(1960-1969);第160陆军师(1969-1985);第160步兵师(1985-1998);第160摩步旅(1998-2003);第160机步旅(2011-2017);第1X0合成旅(2017-至今)。

合成1X8旅,源自60军坦克第10师。

60军之前本来是有178师这个番号的,不过1952年就撤编,1967年重建,1985年再次撤编。

后来的机步178旅是2011年从装甲10师分拆出来的,和之前的178师并无太多传承关系。

下面简单看一下60军,178师和坦克10师的沿革情况。

1945年10月,以太行军区所属部队为基础,组建了晋冀鲁豫野战军第4纵队,时辖第10、11、13、22旅。4纵可是大家都非常熟悉的队伍,是陈赓带出来的纵队,后来的13军,14军,甚至15军都和陈赓大将以及中野四纵渊源很深。

不过这个60军很早就脱离了4纵的序列,1947年8月,第22旅与太岳军区第23旅和第19、20、21军分区3个基干团一道,合编为晋冀鲁豫野战军第8纵队,王新亭身兼司令员和政委,8纵下辖第22旅、23旅、24旅。这个分拆的背景主要是因为晋冀鲁豫的主力分赴大别山和豫西,留下的部队重新组建了几个纵队,负责留守晋冀鲁豫根据地,8纵就是其中之一。

1948年5月,晋冀豫野战军第8纵队改称华北野战军第8纵队,属华北军区第1兵团建制。后来因为形势的变化,晋冀鲁豫留守的部队和华北军区合编,属于华北军区第1兵团建制。华北1兵团的司令员是徐帅,晋冀鲁豫这些将领,包括王新亭,以前都是徐帅在红四方面军的老部下。

1949年2月,华北野战军第8纵队改称第60军,王新亭任军长兼政委,下辖第178师、179师、180师。60军的这几个师虽说刚成立时并不是军区最强的队伍,精兵强将基本都被刘帅和陈赓大将给带走了,但是在徐帅和王新亭带领下,60军越打越好,最后打出了一个全军独一份的旅级荣誉临汾旅。当时还没有和华北军区合并,晋冀鲁豫野战军第8纵队23旅,也就是60军第179师前身,在临汾攻坚战中,智计百出,表现特别突出,最后采用坑道爆破法,以较少伤亡攻破了坚城,为解放军其他部队的攻城战提供了宝贵的经验。后被中央军委授予“光荣的临汾旅”的荣誉称号。

1950年2月,第178师兼绵阳军分区。178师没有去朝鲜,于1952年3月撤编,师部编入绵阳军分区机关。

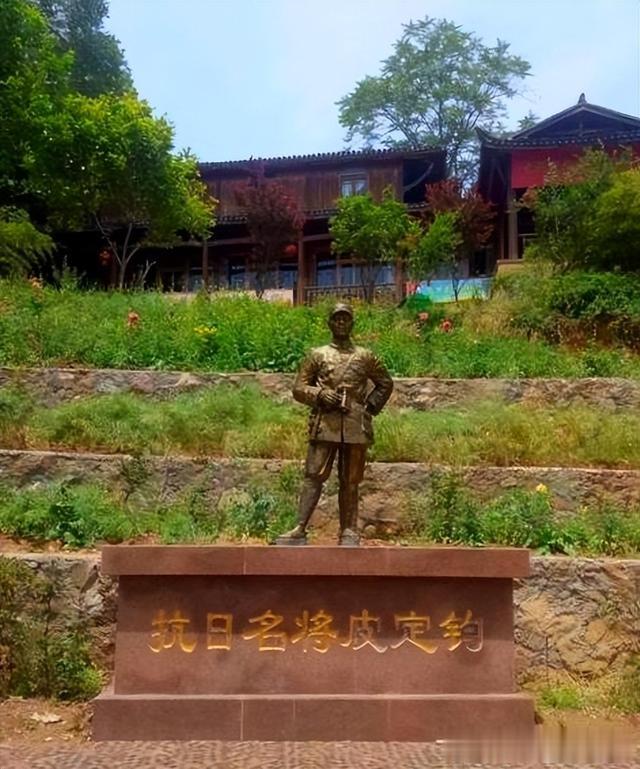

1950年11月,原第61军181师调入第60军建制,该师就是中野中大名鼎鼎的“皮旅”。

第181师的前身是1944年9月组建的八路军豫西抗日独立支队,皮定均任司令员,徐子荣任政委。后改编为中原军区1纵队1旅,仍是皮定钧和徐子荣担任主官,因此这个旅也被叫做“皮旅”。第181师成立于1949年2月,师长王诚汉、政委张春森,下辖第541团、542团、543团,属第61军建制。皮旅最出色的战绩是1946年6月由皮定均带领参加了中原突围,在极端不利的情况下,以极小伤亡,突出重围。第1旅进入苏皖解放区后,改称华中野战军第13旅,后又改编为华东野战军第1纵队独立师,从中野进入了华野序列。皮定钧将军也因为这次大功,让主席印象深刻,授衔时特别批示:皮有功,少进中。皮定钧遂改授中将。

1951年3月,第60军入朝参战,入朝的队伍有179师,180师和181师。按照战斗力来说,60军可谓是相当强悍。麾下的179师和181师都算是王牌师,180师也相当不弱。

在朝作战期间,第60军参加了第五次战役、夏季反击战等战役战斗,毙、伤、俘敌超过5万人,歼敌数量在参战部队中相当突出。

当然,60师也遭遇了巨大的挫折,甚至可以说是志愿军在朝鲜最大的一次挫折。直接导致了180师后来没几年就被撤编。

1953年9月,第60军各部陆续回国。回国后,第60军属华东军区建制,部驻安徽宿县。下辖第179师,驻防蚌埠;第180师,驻防符离集;第181师,驻防固镇。

1954年3月,第180师移驻浦镇、181师移驻滁县。

1955年1月,第180师和181师换防。

1955年10月,第181师移驻南京郊区。

1956年2月,第60军军部移驻浦镇。

1960年12月,第179师被确定为南京军区战备值班师。

1961年9月,第179师移驻滁县。

1962年7月,第60军进行整编,第179师执行北方甲种师编制,第180师则执行北方乙种师编制。

1964年12月,第180师撤编,以师直及第540团、炮兵第560团为基础,组建了安徽省军区独立师,后改称安徽省军区独立第一师。

1967年2月,南京军区从第60军中抽调了部分骨干,组建了南字415部队,该部后沿用第178师的番号。这个178师和原来的178师其实已经没什么太大关联。

1969年11月,南京军区再次从第60军抽调一部组建南字620部队,执行北方甲种师编制。该部后改称第73师。

1969年12月,第181师改称为第180师。

1975年5月,安徽省军区独立第一师,与浙江省军区独立第一师对调。安徽军区独一师就是原来的命运多舛的180师,是第60军的血脉之一。

1976年3月,第60军军部移驻镇江。第178师和180师执行乙种步兵师编制,第179师则执行甲种师编制。178师是新建部队,180师是原181师,只有179师没有改变。

1978年12月,第73师撤编,

1979年5月,第178师、180师扩编为甲种师。

1980年12月,浙江省军区独立师,即原第180师撤编。

1983年1月,高炮第66师、坦克第10师转隶第60军。

坦克10师是1967年7月成立的,归南京军区装甲兵建制,是当时我军在长江以南的唯一的一个坦克师。

1969年8月,坦克10师所属坦克独立第4团、坦克自行火炮第284团、286团依次改称坦克第37团、38团、39团。

1976年1月,坦克10师第37团、38团分别调归陆军第1军和第60军建制。

1976年2月,军区坦克独立第2团、坦克独立第3团调归坦克10师建制,番号改为坦克第37团、38团。

1982年12月,坦克10师组建装甲步兵团和炮兵团。

1983年1月,坦克10师调归陆军第60军建制。

1985年1月,第180师恢复原有番号第181师。

1985年9月,第60军撤编,所部一部分被撤编,一部分被分别编入第1集团军和第12集团军。

第178师撤编,师部改编为第1集团军炮兵旅;

第181师及坦克10师调归第1集团军建制;

炮兵第66师和高炮团合编为第1集团军高炮旅;

原第60军炮兵团团部、军直通信营调归第1集团军,改编为第1集团军通信团;

第179师、军直工兵营调归第12集团军建制;

1992年11月,炮兵第9师转隶第1集团军,原第1集团军炮兵旅缩编为炮兵第2团,隶属于炮兵第9师。也算是第178师的传承。

1996年10月,第181师转隶武警,改称武警机动第181师。

1998年,再次大裁军,60军的老部队,保留完整建制的仅剩下第179师和坦克10师。第179师执行摩步旅编制,坦克第10师改建为装甲第10师。

2011年,装甲第10师一分为二,拆分为装甲第10旅和机步第178旅。机步第178旅沿用了原第178师的番号,不过已经没有什么传承关系。

2016年2月,南京军区撤编,所部转隶东部战区陆军。

2017年,最新一轮军改,原第60军的老部队改编情况如下:

原第12集团军摩步第179旅,也就是60军179旅,被改编为东部战区第71集团军合成第1X9旅;

原第1集团军炮兵第9师2团,也就是60军178师的一部,被改编为东部战区第72集团军炮兵旅的一个营;

原第1集团军高炮旅,也就是60军高炮团和炮兵66师,被改编为东部战区第72集团军防空旅;

原装甲第10旅和机步第178旅,也就是60军坦克10师,被改编为东部战区第71集团军合成第1X8旅、第72集团军合成第1X旅。

由于篇幅较长,其余的几个旅在下文《71集团军续二》中继续介绍。