一门飞锦绣 两代领丹青——《柳子谷柳咏絮中国画作品集》序

作者:郭兴文

古往今来,书画艺术领域一门之内名家迭出者时见史册。晋王羲之、王献之父子执书坛牛耳;唐李思训、李昭道父子在山水画领域独享盛誉;宋米芾、米友仁父子在中国书画史上浓墨重彩;宋马远、马麟父子花鸟人物尽领风骚······而如今我们辽宁又出现了谷风墨韵,两代风流的柳子谷、柳咏絮父女画坛称雄。

柳子谷(1901—1986)先生祖籍江西玉山县,是充满传奇色彩并在中国画坛留下深刻印记的一代宗师。子翁家学渊源,23岁入上海美专学习,师从刘海粟、黄宾虹、潘天寿。26岁参加北伐战争,在林伯渠领导下负责宣传工作。两年后定居南京,开始职业画家生涯。1950年经马寅初先生推荐,子翁携家到辽宁,前后在辽宁生活工作12年。历览子翁年谱,真可谓风雨兼行,光明磊落,道德文章,笔端异彩,青史留香。

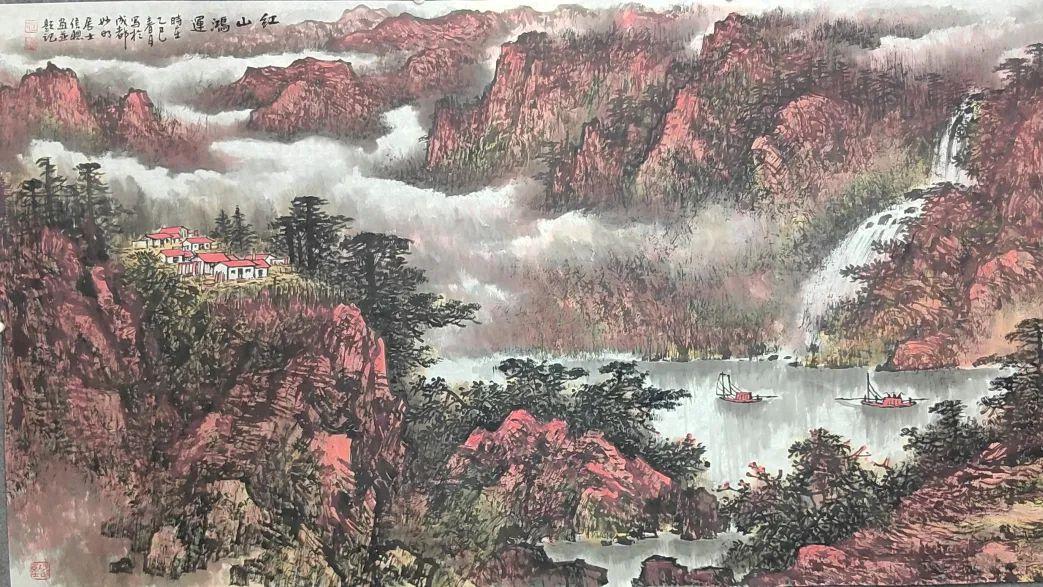

(柳子谷《千载积污冲刷尽 万方欢颂好洪流》)

子翁一生从艺,从未游离于道德和社会责任之外,始终将爱国主义、人道主义作为自己绘画创作的主题。1935年,他创作《水灾图》《流民图》等百余幅赈灾义卖画,被社会授于“急公好义”锦旗。1938年,他画竹义卖赈灾,捐赠支援芷江机场建设。抗美援朝初期,他与著名画家朱鸣岗、罗尗子三人搞画展,准备义卖捐赠买飞机。虽因肃反运动而终止,但爱国之心昭然可见。上世纪50年代末,他在辽宁创作了《抗美援朝战争画卷》《山村新貌》两件载入现代中国美术史册的力作,已成为“中国人民对那个年代的集体记忆 ”。子翁深具鉴古开今、守正创新的功力和胆识。他的墨竹画是公认的入古出新典范,被蔡元培先生赞为“画竹圣手”;于右任先生更称其竹画为“英雄气概美人姿”,评价可谓是精准且形象。

拜读子翁画作,人们会深深地被他的文化底蕴、历史眼光和艺术气质感染。何以然?先生的作品充溢着强烈的书画文人化传统的审美力量。

(柳子谷《幽兰在空谷》)

首先体现在他的诗书画三绝联璧上。他熟练地驾驭这三种艺术形式,使其作品不仅表现在艺术形式技法表层的相关上,更重要的是表现在蕴含于作品的理、情、景(趣)的内里比照中。其作品《梅花图》堪为代表:画面上一枝寒梅苍枝老干,玉骨丹心。再以遒劲的书法题句“丹心玉骨最坚贞,不畏雪霜不染尘。一种高风万世仰,梅园长忆最亲人”,以一树梅花暗喻周恩来总理忠国爱民的高洁品质,寄托了作者也代表了千千万万国人对总理的深情怀念。

其次体现在形神兼备的韵味之中。“韵”的审美特色体现在“天然和谐的音乐性、声外余意的丰富性和人品风度的内蕴性”。“气韵生动”是中国画的精髓所在。子翁作画注重“形神兼备”,并用适当的夸张、变形,以准确表现对象的“神”。在他的笔下,不仅人物、花鸟是有生命的,即使是深山飞瀑、苍松古木、幽涧寒潭,也都如人一样,具有鲜活的生命、生气、生机。

(柳子谷画作)

再次是体现在对精神家园的皈依。子翁的画作,随处闪现着对文人精神家园的向往和追求,《江湖漂泊》中,作者以孤鹰自况,表达了有国难报、壮志未酬的憾恨,洋溢着深深的家国情怀和忧患意识;《傲雪》中,山崖之侧几竿风竹被冰雪覆盖,但躯干挺拔,竹枝曲而不折。表达了身处困境仍然不改初心、不应素节的思想情感,其内涵堪比陈毅元帅的诗“大雪压青松”。

最后是体现在“弱德之美”的隐曲表达上。“弱德之美”是在强大之外势压力下,所表现的约束和收敛的美。子翁1952年曾被徐悲鸿邀请赴中央美术学院讲学,结果被某校长阻挠而未成行,“文革”中数次被抄家和游斗,却以特别自信的心态、胸襟、气度去继续创作。如《风晴雨雪竹条屏》,以家乡山竹为载体,将风雨、晴晦、烟云、昼夜等不同时空气象融入画面,用荒寂、孤独彰显坚定、倔强;既在询问自己,又在叩问世界。他把许多话变成了沉郁的笔墨,留给了画中的物象,体现了子翁坚韧不拔、洁身自好的处世理念和元气淋漓的至大气象。

柳咏絮,1937年生,自幼受父亲的熏染,矢志丹青翰墨,深得其父绘画之三昧。她对中国画往圣先贤丹漆随梦,博采众长、融而化之,终成一代花鸟名家。咏絮先生少年出道,十几岁便参加全国美展,崭露头角,赢得业内瞩目,人皆谓之“雏凤清于老凤声”。在数十年的艺术生涯中,她克绍箕裘,不仅承袭了“谷风墨韵”,而且逐渐形成了自己具有鲜明民族特色、时代特色和个人特色的独特风格。

(柳咏絮《激流》)

咏絮先生的绘画,充溢着一种特立高蹈、超凡脱俗的书卷气。这种书卷气是其学养通过艺术形式表现出的人格精神。她博览群书,腹笥丰盈,端庄娴雅,一如晏殊笔下的“溶溶月”“淡淡风”。她的画作“清馨出尘,妙香远闻,鸟鸣珠箔,群花自落”,总能给人以悠远、沉静、古雅之美。令人养目又养心。在这人心浮躁、商业“分贝”飙升的当下,她真正地跳出了“心为物役”的樊篱,素室砺志,墨池飞鱼,使得自己的作品呈现出可贵的静气、秀气、灵气、自在气。

咏絮先生的绘画除了呈现一种气韵生动、超然象外,还具有物我同一的深邃美。她笔下的花鸟虫鱼、山川树木,总给人以生机勃勃之感。这种难得的“气韵”来源于她与自然万物本身强大气息的“对话”。她对笔下的兰竹花鸟,有着超乎常人的“倾情关注”,进而达到了庄子所说的“天地与我并生,而万物与我为一”的境界。她的花鸟画不仅为人们展示了丰富的自然世界,也展示了画家细腻、纯真的心灵世界。《激流》中的两条鱼奋力前冲,逆波而上,画面上没有多余的陪衬,却分明让人想象到这是两条出生在浅水溪流,随波逐流到江河,待成熟后,又逆流而上,奔向目的地而完成自身使命的强者。给人唯有奋力拼搏,不惧艰险,才能达到光辉顶点的生命启示。

咏絮先生的绘画具有格调淡雅、境界清新的内在之美。真正高品位的中国画,不仅能看到画面上呈现的炉火纯青的技法,更能看到作品中折射出来的作者自身的思想、精神、情感、学识、人品。咏絮先生的绘画“内美”,清新高雅,逸气逼人。如《山中兰竹》,崎岖山石之上,几株幼竹,几捧幽兰,形象并不十分复杂,但我们可以从中读出作者的心语:从幼竹看到了生命的顽强;从兰草悟到了人格的馨美;从山石又领悟到了信念的坚守。这些,都给人带来心灵的强烈触动。咏絮先生笔下的花鸟虫鱼都是富有生命意义的“落入凡间的精灵”。她用独特的(绘画)语言告诉我们,世界本来就没有极限,为人生留白,有放才有收,会舍才能得。至此,则大逍遥大自在去之不远矣。

(柳咏絮《山泉》)

咏絮先生的绘画张扬“求大同,求大异”的“难能之美”。她认为只有难度大的技法,才能画出大美的境界。什么是难度大的技法?中国画如何处理继承和创新的关系是每一位美术工作者绕不开的重大问题。咏絮先生作为清醒的思想者和勇敢的实践者,给出了令人信服的答案。那就是“求大同,求大异”。没有“大同”,便没有民族文化血脉的延续;没有“大异”,便会失去个性化的进步和整体性的发展。求大同,她以最大的功力打进了传统。她在父亲的影响下,不仅积累了深厚的传统功底,练就扎实的笔墨功夫,而且深爱着传统的方式;求大异,她在传统的基础上用自己独特的笔墨连接那些符号所具有的文化内涵,以最大的勇气从传统中打出来,实现了不离本源的创造创新。

“子谷先生驰誉画坛,与悲鸿先生齐名;咏絮承继衣钵,艺苑世家,育乐英才,成就斐然······”人民鉴赏家杨仁恺先生的评价可谓恰中肯綮。如今父女墨宝裒辑付梓,实乃丹青盛事。

(本文有删节,作者系辽宁省委宣传部原部长、省文联原主席,原辽宁省文化厅厅长)