各位朋友好!我是朱教君,非常高兴能与大家交流森林与人类的关系,并且分享一些我们在森林生态研究中的小故事。

我们都知道,人类就是从森林里走出来的。在文明发展的过程中,森林起着非常重要的作用。森林为我们提供了食物、土地、材料等资源。

现今我们认为,森林是陆地生态系统的主体,它具有防风固沙、水土保持、水源涵养、固碳释氧等一系列功能。

在春秋战国末期,也就是大约2200多年前,我国的森林覆被率经测算大约为64%。特别是东北地区,森林覆被率甚至达到了83%。当时人口有多少呢?大概就4000万。

随着人口的增加,粮食生产的需求越来越大。如果有60%的土地被森林覆盖,耕地从哪儿来呢?只能毁林造田。那么,森林面积自然就减少了。

另外,我国近百年来积贫积弱,帝国主义列强的侵略也给我国的森林资源带来了巨大破坏。比如,1931年“九一八”事变后,日本侵略者占领了东北地区。在随后的14年间,据不完全统计,东北地区被毁掉的森林面积达到了9000万亩,采伐的木材量达到了19亿立方米。直到新中国成立时,我国的森林覆被率仅剩下8%。

新中国成立后,国家百废待兴。尽管森林覆盖率仅剩下8%,但为了生存与发展,只能高强度地利用森林资源。可想而知,我国的森林资源已经所剩无几。不仅是我国,全世界森林面积都发生了变化。

全球气候变化目前已影响到我们每一个人,大家可能都感受到了。气候变化与森林减少息息相关,特别是沙尘暴、水土流失、荒漠化等一系列自然灾害接踵而来。那么,我们该怎么办?

全球主要防护林生态工程

于是,全世界都发起了植树造林行动,致力于建设林业生态工程。例如,美国在20世纪30年代发动的罗斯福大平原防护林工程建设,还有苏联的斯大林改造大自然计划,都是这方面的典型例子。

在所有这些林业生态工程中,我国恢复森林、保护环境的决心是最大的。我国在1978年与改革开放同步启动了“三北”防护林体系工程,规划周期长达73年,预计到2050年结束。这个工程覆盖了我国东北、华北和西北地区,涉及我国47%的国土面积,90%的沙化土地都集中在这个区域。所以,“三北”工程时间之长、任务之重,堪称世界罕见。

到2023年,该工程已经建设了45年。我们对整个工程进行了评估:45年间,累计造林面积达到46万平方公里。这是一个什么概念呢?相当于韩国和日本国土面积的总和。这一工程为使我国的森林覆被率由新中国成立初期的8%,提升到了现在的24%做出了突出贡献。

樟子松的传奇

那么,这么多的森林,这么多的树,我们应该如何种呢?

其实,这个事情早在70年前就已有了答案。我来自中国科学院沈阳应用生态研究所,该所成立于1954年,当时叫林业土壤研究所。我们建所奠基人之一——刘慎谔先生是一位林学家,也是一位地植物学家。为了治理科尔沁沙地的风沙问题,他告诉我们:一定要向大自然学习,从大自然的规律中找办法。

在当时的科尔沁沙地,风沙危害是非常严重的。

刘老先生是动态地植物学的专家。他发现,我国大兴安岭西麓的呼伦贝尔沙地有一个叫红花尔基的地方,那里有一片长200公里、宽14公里的天然沙地樟子松分布带。沙地樟子松耐寒、耐瘠薄,是非常适合在沙地种植的树种。所以,刘老先生认为,把这种樟子松引种到科尔沁沙地来造林,应该会成功。

1955年,樟子松被引入到科尔沁沙地南缘,造林获得了成功。大家看到的这几张图片,就是我们那万亩的樟子松人工林。

造林之后,由于风沙得到了有效治理,当地的老百姓就能够种田、放牧了。由于我国沙漠化防治取得的成就,世界上大概40多个涉及沙漠化问题的国家都到我国实地参观学习。

这样一个成功案例之后,“三北”防护林工程开始大量种植樟子松,成为“功勋树种”。到目前为止,樟子松在“三北”地区的造林面积已经达到百万公顷。

这是在科尔沁沙地成功造林的案例。

这是在毛乌素沙地成功造林的案例。

这是在浑善达克沙地成功造林的案例。

这些案例也是我们“三北”工程正在做的一件事情——“三北”防沙治沙攻坚战。樟子松仍然是这场攻坚战里最主要的树种之一。

固沙林怎么会衰退?

樟子松这样一个成功引种的固沙树种当然非常重要,但让我们来看看它出现的问题。

首先是樟子松人工林出现了衰退现象。引种成功的樟子松在生长了大概35到40年的时候,开始出现衰退的现象。

如果把衰退的林子都砍掉,就会“一夜回到解放前”,沙地又会变成原来的流沙状态。这样一来,农牧业生产就没法正常进行了。怎么办?

于是,科学家开始研究:樟子松人工林衰退的真实原因?

衰退采伐

大家都知道,沙地是缺水的,环境是干旱的。而樟子松生长在沙地里,首先想到的问题肯定出在水上。很多人质疑,大面积营造的樟子松纯林如同一个“抽水机”,导致地下水位下降,樟子松最终死于缺水。那么,事实是不是这样呢?

我们团队经过了15年的长期研究,从土壤的水分胁迫、水分来源、水量平衡,还有整个系统的协调性进行了分析。

首先,我们来看土壤水分。因为树木要生长,肯定要从土壤中吸收水分。我们用不同年龄的樟子松,在不同土壤含水量的条件下做试验,看看光合作用在什么时候会受到胁迫。

结果发现,如果土壤的含水量小于20%的田间持水量,樟子松的光合作用就会停止。而现实林地在生长季80%的时间里,土壤含水量都小于20%。所以说,如果仅靠土壤的含水量,樟子松肯定是活不了的。

左:探地雷达探测树木根系 右:阻抗仪测地下水位

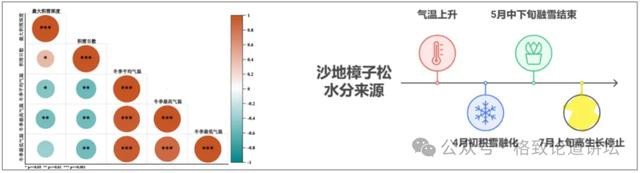

那接下来,樟子松是不是能用其他来源的水呢?为了搞清楚这个问题,我们用了多种方法。例如,使用探地雷达探测根系的分布情况,看看根系到底有多深;使用阻抗仪探明地下水位的变化;还用δ2H和δ18O同位素分析,来看看树木用了哪里的水。

δ2H,δ18O同位素表示踪不同树种水分来源

经过这些研究,我们得出了结论:樟子松是一种浅根系树种,98%的根系分布在1米以内的范围中。而我们测量得到的地下水位平均在5.5米左右。大家可想而知,如果树的根系特别浅,是吸收不到地下水的。只有当树长得足够大,根系达到3米以上时,才能够吸收地下水。

樟子松可能既用了地下水,也用了土壤水。在这种水分利用情况下,它到底能不能达到水量平衡呢?为了回答这个问题,我们用了热扩散技术(TDP),对人工林和天然林进行了比较。结果发现,天然林能够达到水量平衡,而且还可能有水分盈余。但是,人工林却无法达到水量平衡,每年至少需要额外吸收39毫米的水才能达到平衡。而这39毫米的水从哪儿来呢?它只能是从地下水获取。但地下水位太深,樟子松又够不着。

谁才是“抽水机”?

那么,地下水位为什么会变深呢?

这是我们经过60年长期监测的结果。自1955年在沙地造林开始,我们就启动了地下水位的监测。到我们发现樟子松衰退的时候,请看这张图:地下水位由1955年的0.8米,下降到将近6米。也就是说,地下水位以每年10厘米的速度在不断下降。

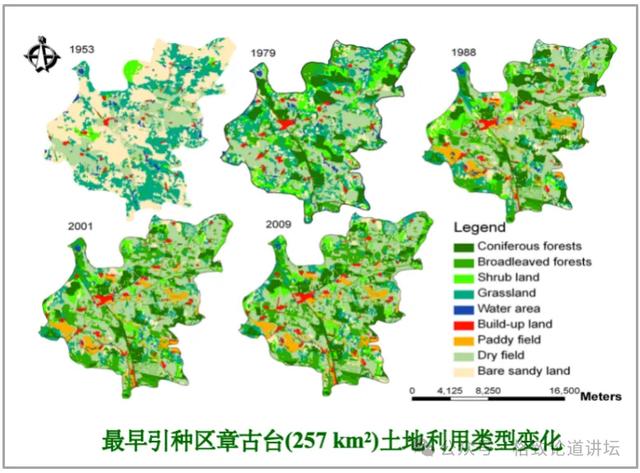

那么,到底是不是大面积营造樟子松林导致地下水位下降的呢?为了弄清楚这个问题,我们想了一个办法:用遥感影像,每隔10年提取一次数据,对过去50年的土地利用类型进行解译。通过这些影像,我们可以清晰地看到土地类型的变化,是裸沙、农田、杨树林还是樟子松林。当我们掌握了整个区域的土壤水利用情况后,就可以精准计算出每种土地类型在生态系统里到底消耗了多少水。

通过计算结果发现,60年的时间里,谁消耗的水最多?农田消耗的水量占整个系统耗水量的40%;杨树人工林消耗的水量占了20%;而我们营建的万亩樟子松林消耗的水量仅占12%。

也就是说,樟子松的确衰退了。它为什么衰退呢?大家还记得我前面讲的吧?樟子松是浅根系树种,98%的根系分布在1米以内。如果地下水位低于6米,它是无论如何也吸收不了地下水的。

我们再看看这张图,那是60年的降雨量。每隔15年左右,就会出现一次极低的降雨量,大概只有常年的一半。在这种情况下,地下水位会更深。一旦发生这种情况,樟子松肯定先受到影响。

到了1978年,“三北”防护林工程启动了。大家都知道,防护林可以固沙,固了沙的土地是可以种粮食、增收益的。所以,林子越种越多,农田也开垦得越来越多。但这个时候,农民们不再种樟子松,因为樟子松是针叶树种,长得非常慢,25年左右才起到效果。而杨树不同,它在7到10年就能完全起到防护作用。但是,杨树是深根系树种,根系可以分布到6米以下,所以它是真正的“抽水机”。

在这种情况下,杨树林造得越多,农田开垦得越多。农田多了,就需要抽取地下水来灌溉。所以到底是什么原因导致地下水位直线下降,是什么原因导致樟子松衰退的呢?

具体来说,是因为农田和杨树林太多,导致整个地下水位下降,整个生态系统不平衡,所以造成樟子松死亡。

人工林无法更新怎么办?

实际上,对于一个固沙林而言,如果只是树木死亡问题并不大。因为大自然新陈代谢、新老交替是正常的。因此,即使樟子松人工林出现死亡,但是能够有后代更新,那就没问题。

左:天然樟子松林更新良好

右:人工樟子松林无更新

但让我们来看这两张图,天然林更新没有问题,但是人工林却不能更新。为什么?天然林更新大概需要四个条件:第一,充足的种源;第二,种子能够萌发;第三,种子萌发后能形成幼苗;第四,幼苗能够成活和生长。

针对这四个要素,将人工林和天然林进行对比后发现,人工林虽可形成幼苗,但是这些幼苗最多能长到5cm,且只能生长1年,到了第二年就没有了。这到底是什么原因?

我们继续向大自然探寻答案,发现天然樟子松固沙林的苗木里有一种外生菌根菌。所谓外生菌根菌,是指在苗木根系生长之后,一种真菌微生物与其结合,只有这样的苗木才能存活。

而在人工林的土壤里,恰恰没有这种外生菌根菌。我们在实验室以及野外对这种外生菌根菌做了各种各样的实验。最后发现,当温度超过37~40℃时,外生菌根菌就会永远死亡。

通过观察现实中人工林的土壤状况,在5厘米深的土壤内,每年都有温度超过40℃的时候。也就是说,5厘米深的土壤内绝对没有菌根菌存活。再看樟子松人工林幼苗,由于不能形成菌根,所以无法存活,人工林也就不能天然更新。

那我们有没有应对的办法?既然已经知道了它衰退的机制,解决起来其实非常好办。

首先对于防止樟子松衰退的问题,只要秉持“山水林田湖草沙”一体化的理念,协调好生产、生态以及生活用水,让水资源达到平衡状态,就不会出现樟子松固沙林衰退的现象。

而对于樟子松的更新问题,为什么人工林里的温度会那么高呢?因为当时的老百姓会把林地里的凋落物都搂走,导致林地只剩光光的土壤,这就使得温度升高。所以,只要我们保留近地植被和凋落物,避免温度升高,樟子松就自然能够实现更新了。

天然林竟然也衰退了?

人工林出现了问题,那天然林是不是就没问题呢?2018年,呼伦贝尔沙地红花尔基的天然樟子松林也开始衰退,出现大面积死亡的情况。到2024年12月,通过实地调查了解到,这片天然林衰退面积已经达到了5万公顷。

是什么原因导致天然林也衰退了?毕竟在营造人工林时,我们是以天然林为参照物,难道大自然也会犯错?

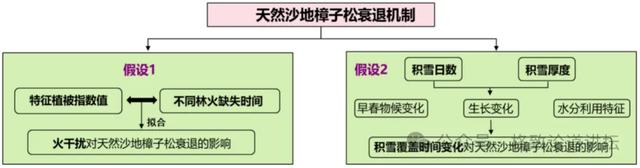

正常情况下,自然生态系统如果没受到干扰,是不应出现衰退现象的。那么,在樟子松天然林的发展过程中,必定存在某种干扰因素起了作用。是什么干扰因素?我提出以下两个假设:

第一,前面我说了,樟子松是依赖外生菌根菌的树种,没有外生菌根菌就存活不了。实际上,樟子松在生长发展中,还是一个受火干扰驱动的树种。这片天然林大概每10到15年应有一次林火发生。林火的发生有两个作用:一方面,它能对林下植被、凋落物以及土壤进行焚烧,从而杀灭病虫害和病菌;另一方面,林火可使球果受热开裂,种子能进入土壤,进而实现更新。然而,我国严格防控林火,已经多年不发生林火,这是不是导致樟子松天然林衰退的原因呢?

第二,受到全球变化的影响。现在,全球气温显著升高,这是大家有目共睹的事实。樟子松位于大兴安岭的西麓,每年从10月底开始,该地便会被积雪覆盖,直到第二年5月底雪融化结束。樟子松的生长周期与雪水融化密切相关,生长从4月份雪融化时开始,当雪水彻底融化,它的生长也随之结束。但由于温度升高,降雪覆盖量减少,樟子松是不是因水分胁迫而死?

从2018年起,沙地樟子松天然林开始出现衰退现象。而自2019年到2024年,这期间的平均温度比过去70年的总平均温度高了1.3℃。再来看降雪覆盖情况,过去70年的总平均数据显示每年的降雪覆盖天数是142天,然而近5年的监测数据表明,如今每年的降雪覆盖天数仅剩下84天。这是什么概念?温度升高了,雪覆盖的时长大幅减少。当雪开始融化,樟子松便开始生长。可现在的情况是,樟子松的生长还没结束,雪水已经没有了。樟子松的生长面临着“水源短缺”的困境。

所以我认为,我们对林火的严格控制和气候变化导致的温度升高,极有可能是造成沙地樟子松天然林衰退的最主要原因。

回归自然法则和科学方法

所以,现在我们面临着这样的状况:人工林死了,天然林也衰退了。怎么办?即使这样,我仍然要呼吁大家,要遵从自然法则,用科学的办法来解决问题。

关于人工林,前面我说了,只要我们把水资源考虑全面,用山水林田湖草沙一体化的理念和方式来管理森林,那么人工林就不会衰退。

对于天然林,如今温度升高、雪覆盖减少,都不是人为可以控制的。那怎么办?我们可以基于森林循环理论,用人工诱导的方法,把原本单一树种森林转换为混交林,使它能够形成一个新的顶级群落。当然,这还只是我提出的一个想法。

如何从根本上解决气候变化引发的樟子松天然林衰退问题?那就是要积极响应我国的“双碳”目标,切实缓解全球气候变化。

只要造林,只要想造好林,只要想将生态系统管理好,“守正创新,道法自然”就是我们一定要遵从的法则。

谢谢大家!