很多年以后,已经年近花甲的杜聿明,被任命为全国政协文史资料研究委员会的文史专员,他的重要任务便是将自己大半生的战斗经历,以文字形式记录下来。

在人生的后数十年间,复归平静淡泊的杜聿明,用手中的一支笔,先后完成了《淮海战役始末》、《辽沈战役概述》、《中国远征军入缅对日作战述略》等一系列回忆性著作,真是前半生用来战斗,后半生用来回忆。

可是,在这陆续写下的一本本著作中,留在杜聿明记忆深处印象最深刻的,不是金戈铁马的壮阔场面,不是征战沙场的杀伐果断,不是凯旋而归的夹道欢呼,而是一位甚至都没有留下名字的普通战士的壮烈牺牲。

杜聿明每当想起他,就一定会心酸落泪,即使已经把他和他的另一位战友,还有他们誓死保卫南京,最终牺牲的英勇光辉事迹,郑重其事写进了自己的回忆录中,也丝毫没能稍稍消减他内心深处的深深自责和愧疚。

1937年8月13日,上海淞沪会战正式打响,哪知,仅仅一个月不到的时间,战争局势就急转直下。在苦苦支撑三个月后的11月12日,上海沦陷。

上海沦陷后,仅过了半个多月,日本军方发布命令,由松井石根统帅上海派遣军及第10军团,兵分三路,直扑南京。

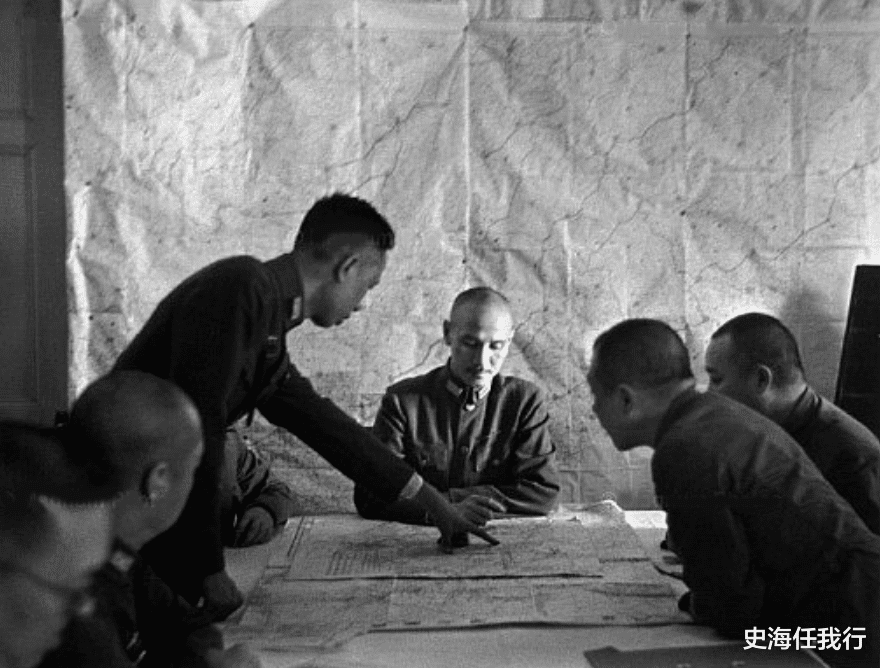

形势异常危急,蒋介石不得不紧急召开军事会议,商讨南京的去留问题。

当时的李宗仁、白崇禧、何应钦等人主张弃守南京,因为在刚刚结束的淞沪会战中,中国军队投入了73个师70余万人,伤亡达25万余人,对比日军,投入9个师团22万人,伤亡9万余人的代价,最终却仍然落得个上海失守沦陷的悲惨结局。

因此,此时的国军,面对日军汹汹而至南京,早已士气低落。若执意固守南京,很大可能会重复淞沪会战一样的悲剧。

可是,此时的唐生智却主张固守南京城,他的理由是:“南京是国民政府和先总理孙中山陵墓所在地,只有死守南京,方能明确我们的抗战意志和决心,牵制敌军,赢得全国和世界人民的同情和支持。”

面对两派意见争持不下,蒋介石殊难抉择。“南京孤城不能不守,对上、对下、对国、对民,殊难释怀。”

在此万分纠结之时,最终蒋介石提出了一个短期固守的折中方案。然而,由谁来守,一时之间却无人应声,逼得蒋介石只得说出“如果没人守,我自己守”这样的话来。

后来,仍然是主张固守的唐生智接过了这项重任。

“值此大敌当前,在南京如不牺牲一二员大将,则对不起孙中山的在天之灵。”唐生智慷慨激昂,视死如归。

蒋介石听罢,点头称许,随即任命唐生智担任首都卫戍区司令长官,率部守卫南京。

为了加强南京的防卫力量,唐生智要求将杜聿明的装甲第一团留在南京协助抗战。杜聿明听罢,拒绝了唐生智的要求,他的理由是,当时国军早已没有了制空权,因此,将装甲团留下来,不但对抗战起不到多大作用,还会成为日本军机首当其冲的轰炸目标,等于是明摆着送死。

杜聿明统率的装甲团,到底有何战斗优势,而让唐生智执意要求留下一团的作战力量呢?

1934年,因为在长城抗战中亲眼目睹了中日两国在机械化方面的巨大差异,于是,国军决定派出考察团到欧美各国,学习他们先进的机械化设备。

1937年,国民政府从德国订购了17辆1号A型克虏伯式战车和12辆毫须式装甲车到南京,至此,国军陆军装甲兵团正式扩编成立,杜聿明出任装甲兵团团长。

这个装甲兵团虽然武器先进,手握重器,但是因为没有实战经验,所以,战斗力并不怎么样。在此前的淞沪会战中,有一次战车参与汇山码头战斗,因为协同步兵未跟上,突入日军阵地的战车,只能白白挨打,发挥不了掩护突击的作用。

因此,这一次,当唐生智要求将装甲兵团留下来守卫南京时,杜聿明才提出异议。杜聿明认为,德国战车有枪无炮,威力不大,而且南京到处河流遍布,这样的地形,并不适合战车作战。

杜聿明进一步建议道,与其留下德国战车,不如留下英国的水陆两用战车和炮战车,因为有枪有炮,还水陆两用,特别适合在南京作战。此外,一旦形势不利,还可以利用英国战车横渡长江,退往江北。

如果单是从战车作战性能和南京的地形地势角度来分析,杜聿明的分析明显是有道理的,但是因为蒋介石有令,唐生智又点名要留下德国战车,留下装甲兵团第一团,杜聿明也不好再坚持己见,只得按照蒋介石等人的意思来办。

12月6日,南京保卫战正式打响。12万日军,带着攻占上海的喜悦与自豪,狂妄无比地向着古老的南京城,犹如恶狼猛虎一般,直逼而来。

最先受到攻击的是淳化、方山一带。驻守此地的国军是第74军第51师,对阵日军第9师团第7联队、第35、36联队和第114师团的第115、150联队。

第九师团是日军老牌精锐部队,战斗力仅次于第二师团和第六师团,以擅长打硬仗、恶仗著称。

在攻占南京城时,日军的精锐之师在炮兵、装甲兵、航空兵的联合掩护进攻之下,20多门山炮齐发炮弹,10余辆装甲车绝地轰炸,淳化镇在日军强有力近乎疯狂的攻击之下,核心阵地很快失守。

得知淳化镇阵地失守,时任第74军51师师长的王耀武大吃一惊,他没有想到日军进攻竟如此凶猛,行动如此迅速。王耀武不得不命令国军第305团火速赶往淳化,掩护各团撤退。

为了增援掩护305团作战,留守南京的装甲兵团战车第三连奉命前往淳化镇,增援51师。

下午五六时许,不甘失败的战车连,到达淳化镇后,再度向日军阵地发起攻击。因为敌强我弱,这一次,他们选择了迂回绕至日军的大后方,避其锋芒,瞅准时机,主动出击。

其时,日军司号兵正在距离约四百米远的小山丘上侦察敌情,突然发现三辆战车,一面向小山丘处迅速前进,一面瞄准目标,炮弹直直密集扫射过来。战车在巨大的轰鸣声中,带着愤怒的咆哮,朝着公路两侧,一面飞快前进,一面密集扫射。

眼见自己的部队在前方作战,日军步兵再也没有想到,在大后方,什么时候忽然啸叫着冒出来三辆战车,炮弹如雨水般密密射来。

一时之间,众步兵队列大乱,纷纷退避到公路两侧,有的甚至奔至山丘两侧高地。被突如其来的袭击彻底打懵了的日军,一面慌不择路的大喊着“战车”,一面争先恐后四处狂奔躲避。

出其不意攻其不备的国军战车连,一路所向无敌直接攻入日军旅团司令部,发现国军战车攻入旅团司令部的日军第5中队分队长山本武,慌忙询问四处狂奔的日本兵,你们的旅团长阁下呢?

一个日本兵对着山本武,用手一指前方道:“那边”,顺着士兵手指的方向,山本武队长分明看到旅团长井出少将正和一群日本兵匆忙向阵地后方的碉堡处逃命。

由于没有步兵掩护,三辆冲入日军旅团司令部的战车,在打死打伤多名日本炮兵,给日军山炮炮盾多次致命重击之后,仍在日军强大的火力攻击之下,被全部击毁。排附王承德、班长于振江等4人全部壮烈牺牲。

在京汤公路和光方公路一带,战车连继续配合国军,与日军展开激战。

12月11日,战车连配合国军,坚守方山阵地。面对百余名日军骑兵的向着方山阵地进逼而来,战斗连开枪连续扫射,打死打伤多名冲锋日军。

日军意识到强攻不行,开始撤下骑兵,改用炮兵和步兵协同配合作战,一次次向战斗连的战车发起攻击。

因日军火炮凶猛密集,战斗连的3辆坦克,在日军的重重火力攻击之下,被当场击毁,阵地之上,但见烟雾四起,火光冲天。不得已,为避免全军覆没,战车连不得不向后方撤退。

方山阵地不久失守。

被击毁的3辆坦克,有两辆损毁严重,一辆编号为312的损毁较轻。谁也没有想到,就在这辆损毁较轻的坦克内,有两名国军居然侥幸毫发无损地活了下来。

为了避免被活捉,两人偷偷在坦克里悄悄埋伏起来。

很快,就有一队人数众多,且握有重炮的日本兵,从两人的坦克前火速前进。经过损毁的坦克前,日军没有丝毫停留,他们正急于继续向南京方向追击国军。

躲在坦克里的两名国军,也没有主动出击,因为他们明白,面对人数众多且手握利器的日军,他们但凡在坦克内有任何动静,都会被很快杀死,此时行动,无异以卵击石。

眼看天色渐渐暗了下来,冬日冰冷的寒风,从破损的坦克缝隙里,阵阵袭来,二人冷饿交加,正准备偷偷下车,忽见又一队日本兵,从远处走来。这是一队未携带重炮的步兵队伍。

二人顿觉时机已至,趁着夜色掩护,暗暗将机关枪从坦克车的转塔两侧,一左一右齐齐伸出,瞄准日军行军的方向,只待靠近时,将其一举歼灭。

眼见日军越来越近,两人对视一眼,暗地发一声吼,同时对着日军队伍,疯狂扫射。

完全没有料到在这废弃的坦克车内,居然还埋伏着国军士兵的日本兵,一下子就被打懵了。还未来得及反应过来,早有数十名日军当场中弹死去。

待反应过来后,日军步兵开始围着这辆坦克,拼命射击。有了坦克车的掩护,敌人在明处,我在暗处,两人打得那叫一个痛快!

为了活捉坦克车内的国军,日军围着这辆损毁的坦克,玩命射击,即使已经付出重大伤亡代价,仍不罢休。

眼见子弹将尽,两人决定趁着夜色掩护,突围而去。在突围中,一名国军不幸中弹,壮烈牺牲,另一名国军则杀出重围,成功突围而去。

1937年12月13日,南京沦陷。惨绝人寰、举世震惊的南京大屠杀,让古老的南京城,在这一年,度过了历史上最为黑暗血腥寒冷的冬天。

那名在南京保卫战中,突围而去的国军,只身逃出南京,历经千辛万苦,辗转来到了湖南湘潭。上海沦陷后,决定弃守南京的杜聿明,撤退至湖南湘潭,并在那里将军队整顿扩编为第200师,杜聿明任师长。

当第一眼见到从南京城逃出来的这名战车连士兵的时候,那一刻的杜聿明悲欣交集。南京沦陷之后,他以为守卫南京的战车连战士们都牺牲了,没有想到,在远离南京的湖南湘潭,他居然还见到了活着逃出南京城的战士们。

这名战士回到湘潭后不久,陆续又有战车连的士兵们来到杜聿明的部队驻地,向他详细汇报战斗经过。

在所有的战斗汇报中,给他留下印象最为深刻的,就是这名来自312坦克车士兵的战斗汇报。

他叙述的战斗经过是,自己和另一名战友,躲在坦克车里,趁着夜色苍茫,从损毁的坦克车内,用机枪向日军步兵扫射,仅他一人,就先后射杀了50个鬼子,可惜,他的战友最后在突围中牺牲了。

听罢他的汇报,在一旁的战车连战友们都笑了,他们认为他的牛皮吹得太大了,仅靠一人之力,埋伏在坦克车内,就一次性射杀了50个鬼子,这简直太不可思议,要知道,在之前的淞沪会战中,国军投入70余万人的兵力,血战三个月,最终也只让日军付出伤亡9万人的代价。

师长杜聿明当然也不信。可是,他也没有当面揭穿他的“谎言”,而是走上前,轻轻拍了拍他的肩膊,笑着勉励道:“打得不错!”

后来,这名战士口中的一人射杀50个鬼子的战斗经历,在战友们中间被当做笑话广为传播。因为无人可以为他作证,这战士也无可奈何。

不久,战友们也就把这事忘了,杜聿明更是记不起这等“荒唐事”。

两年后的1939年12月底,杜聿明率领200师国军参加了昆仑关战役,和日军王牌师团第五师团血战到底,最终歼灭日军5000余人,击毙日军21旅团旅团长中村正雄,同时缴获了一批日军文件。

在这批文件中,有一本名叫《皇风万里》的小册子,引起了杜聿明的注意。在这本小册子里,记述了日军在南京战斗的经验和教训,其中有一段文字,特意提到了因为战后未及时打扫战场,导致日军被一辆中国战车埋伏阻击,造成了近百人伤亡的严重后果。日军将此事作为重大教训记录在案,引为镜鉴。

直到此时,杜聿明才恍然大悟,原来,原先那名士兵汇报的战斗经过,都是真的,没有一丝一毫夸大。

杜聿明愧悔交加,马上派人去寻找这名士兵。可是,这名士兵却已经在前一天的战斗中壮烈牺牲了,他所在的一个营的士兵,全军覆没。

听罢战士的汇报,杜聿明心下一惊一恸,不觉落下泪来,为自己不负责任的主观臆测,为两名无名战士的英勇战斗精神。

后来,经过多方打听,才知道这名战士姓覃,是广西人,至于他的名字,就没有人知道了。

晚年的杜聿明开始写回忆录,在《南京保卫战中的战车部队》一文中,他特意记下了这两名无名英雄的战斗事迹,记下了在那个国破家亡的特殊年代,全体中国人的同仇敌忾,为国捐躯,义无反顾。

在一个个夜阑卧听风吹雨的晚年岁月里,在一次次午夜的梦魂中,杜聿明的眼前,一次又一次出现这样的战斗场景:

忽见日寇又有一大队步兵来到。他俩轻轻地将机关枪从战车转塔前后两端伸出,向日寇突然袭击 · · · · · ·