太昊(伏羲/黄帝),公元前3000~2000年,良渚。

少昊(司日/玄氏),公元前1880年~1800年,曲阜。

颛顼帝(司日/阳氏),公元前1800~1750年,僕阳。

帝喾(司曰/辛氏),公元前1750~1700年,安阳。

帝挚(司日/陶氏),公元前1700年,陶寺。

帝尧(司日/唐氏),公元前1700~1638年,陶寺。

帝丹朱(司日/臣氏),公元前1638~1634年,易水。

帝汤(司日/易氏),公元前1629~1590年,安阳。

司马皋陶(公元前1670~1625年),安阳;

司空伯鲧(公元前1670~1650年),登封王城岗。

后马伯益(公元前1670~1625年),易水。

司空夏启大禹(公元前1670~1650年),二里头。

司徒夏启商契(公元前1650~1638年),二里岗。

后稷周弃(公元前1670年~1625年),石峁。

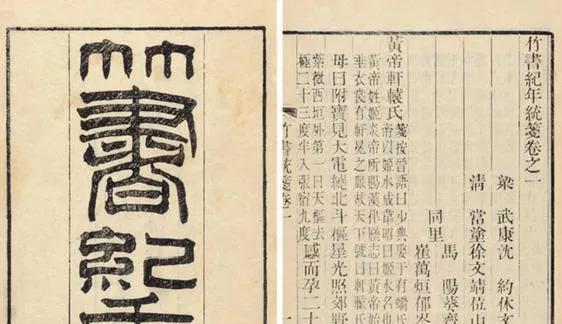

②先商王权传承表:少昊→帝喾→挚→尧→丹珠(汤)。

③先商王权纪年表:少昊(司日/玄氏),公元前1850年~1800年,山东曲阜。

颛顼帝(司日/阳氏),公元前1800~1750年,河南僕阳。

帝喾(司曰/辛氏),公元前1750~1700年,河南安阳。

帝挚(司日/陶氏),公元前1700年,山西陶寺。

帝尧(司日/唐氏),公元前1700~1638年,山西陶寺。

帝丹朱(司日/臣氏),公元前1638~1634年,河南鹿邑。

④“史物铭图”四重考古法成果:山东曲阜少昊陵,河南濮阳龙虎颛顼墓,安阳殷墟妇好太昊祠,殷墟亚长帝喾墓, 浙江良渚少昊颛顼祖庭,偃师二里头禹王都,登封王城岗伯鲧城,四川广汉三星堆颛顼南巢,陕西神木石峁周稷城,山西夏县东下冯舜都安邑,河南鹿邑长子口商汤(丹朱)墓…

诗云:华夏上古细端详,一个帝王三个皇。有巢燧人实难考,伏羲黄帝亦难当。大儿玄嚣生嬌极,嬌极又生帝喾王。小儿昌意生颛顼,颛顼生鲧禹舜王。帝喾生弃契挚尧,有易皋陶生虞唐。尧舜二帝南北立,中间鲧禹治水忙。鲧窃息壤九年败,禹凿伊阙万古长。契开砥石先放水,舜受司母后封商。夏有三启鲧禹契,商有三王挚尧汤。水患方除颛顼死,囚尧塞丹舜登堂。喾杀王亥舜杀益,三星石峁埋夏堂。汤战鸣条弃西走,石峁周武又伐商。巧篡山海殷前事,精造尧舜禹禅让。上古唐虞夏并立,殷商周启演兴亡。一,夏代氏族缘起:大约公元前2000年左右,第四季冰川融化,全球变暖,北温带气候发生异变:海水上涨,雪山融化,洪水肆虐…如图所示:

浙江余姚河姆渡良渚氏族,因海侵被迫四迁,如图所示:

其中西迁族人形成颛顼先族,北迁形成少昊先族,南迁形成勾越先族…如图所示:

约公元前1800年左右,四川岷山古汶川地震,造成岷江上游古都江堰(天池)洪水下泄,威胁广汉成都平原安全,如图所示:

迫使颛顼(杜宇)族人东迁黄河中下游,与东夷少昊会于山东曲阜大汶口,联合组建夷夏联盟,建都濮阳帝丘,以龙虎(或牛鳄/鲧蛇)为图腾,如图所示:

公元前2000年左右,因海侵良渚少昊先族北上山东大汶口,形成少昊玄鸟氏族,以太阳/玄鸟/泰山为图腾,玄鸟俗称凤燕。《国语-玄鸟》记载:“天命玄鸟,降而生商”,史即称燕商文代,如图所示:

山东曲阜少昊陵(外景)

少昊陵(内景)

玄鸟生商壶(妇好墓)

三,夷夏治水联盟公元前1800~1700年间,黄河中上游雪山洪水泛滥伊洛盆地,造成黄淮下游河道多次改道旱涝交替,少昊与颛顼两族合力治水,经鲧禹契三代司空努力实现伊洛济三川并流入荷泽(荥泽)构想,逐渐控制了黄河水患,两族渐次形成四岳司徒禅让制度,这便是“相土烈烈,海外有截”的夏启制!也是夷夏联盟的政体和根本标志 !并合铸龙凤夏启木,经称扶桑木,俗称神木/若木/建木,甲骨文称“四方凤”木即“东方曰析凤/西方曰若凤/北方曰启凤/南方日禹凤”,如图所示:

四岳启族包括:一,有易氏(河北易水)司马皋陶;二,斟灌氏娇极子(河南安阳殷墟)司辛帝喾;三,斟鄩氏共工伯鲧(登封王城岗)夏禹(偃师二里头);四,有虞氏穷蝉(山西运城东下冯)司母舜…如图所示:

四岳形成少昊颛顼九司一王的十天干轮流启制,铭文称司母制,甲骨文称启制,经称伏羲制,史称禅让制,法称十天干制,民间称龙凤呈祥,如图所示:

含义:九司居下枝,一王居上枝,轮流执政…山海经称“九鸟居下枝,一乌居上枝”。妇好墓共出土九司铭文为:司日颛顼,司马皋陶,司辛帝喾,司易帝尧,司母虞舜,司空夏禹,司徒商契,后稷周弃,后马伯益…如图所示:

目前三星堆共出土凤木八棵,完整四棵,如图所示:

约公元前1750年,颛顼继承少昊权力,在河南濮阳帝丘建都,当了第一代司空夏启…约公元前1700年左右被帝喾杀死;颛顼次子伯鲧禅位第二代司空夏启,被帝喾子尧极杀;约公元前1670年大禹禅位第三代司空夏启,营建二里头夏邑(死葬3号宫殿贵族墓);约公元前1650年虞舜禅第四代夏启,都山西夏县鸣条岗东下冯,史称安邑,舜即最后一代夏启,商人称夏桀…因舜囚尧,复偃塞丹朱,最后伯益偷放丹朱,四年后遭舜所杀,五年后丹朱反率六夷摇民攻下鸣条安色,舜帝名义南巡苍梧(九嶷山),实则西逃石峁,化名周弃,弃铭文即夏启,如图所示:

解读:弃=颛顼+夏启=水政+火政=舜帝!舜通桀,舛通取,取通啟,桀=舛+木=启+木,即神木/青铜启树,即陕西神木之由来!石峁皇城台的虎面石雕即虞舜图腾,也即周人自忤之“黄帝城”,如图所示:

公元前1650年左右,有易汤氏丹朱在安阳建商,灭夏战争爆发,接连留下鸣条岗东下冯/二里头/三星堆/石峁四大夏墟…

而汤氏丹朱为了掩盖祖父帝喾破坏禅让制事实,命伊尹仲虺把夷夏联盟史彻底改造成夏代17王470年王权史,把禅让制“移植”到汤父尧帝身上,借以掩盖祖父杀王亥颛顼罪行,并栽赃禹破启制,舜杀伯益,彻底使夏商周历史真相走入沉雾之中…如图所示:

《国语玄鸟汤誓》曰:“天命玄鸟,降而生商,宅殷土茫茫。古帝命武汤,正域彼四方!”丹朱为了掩盖祖父帝喾杀颛顼及护商大业,自名武汤,发起灭夏战争,约公元前1600年建商,又命伊尹仲虺篡改夏史山海经,把破坏启制的罪行栽到大禹头上(即“禹生启,家天下”),又把骄奢淫逸,祸国殃民的名号冠到夏后稷虞舜头上(即夏桀),然后隐藏自己帝喾孙身份,塑造灭夏兴商“网开一面”的仁慈形象…

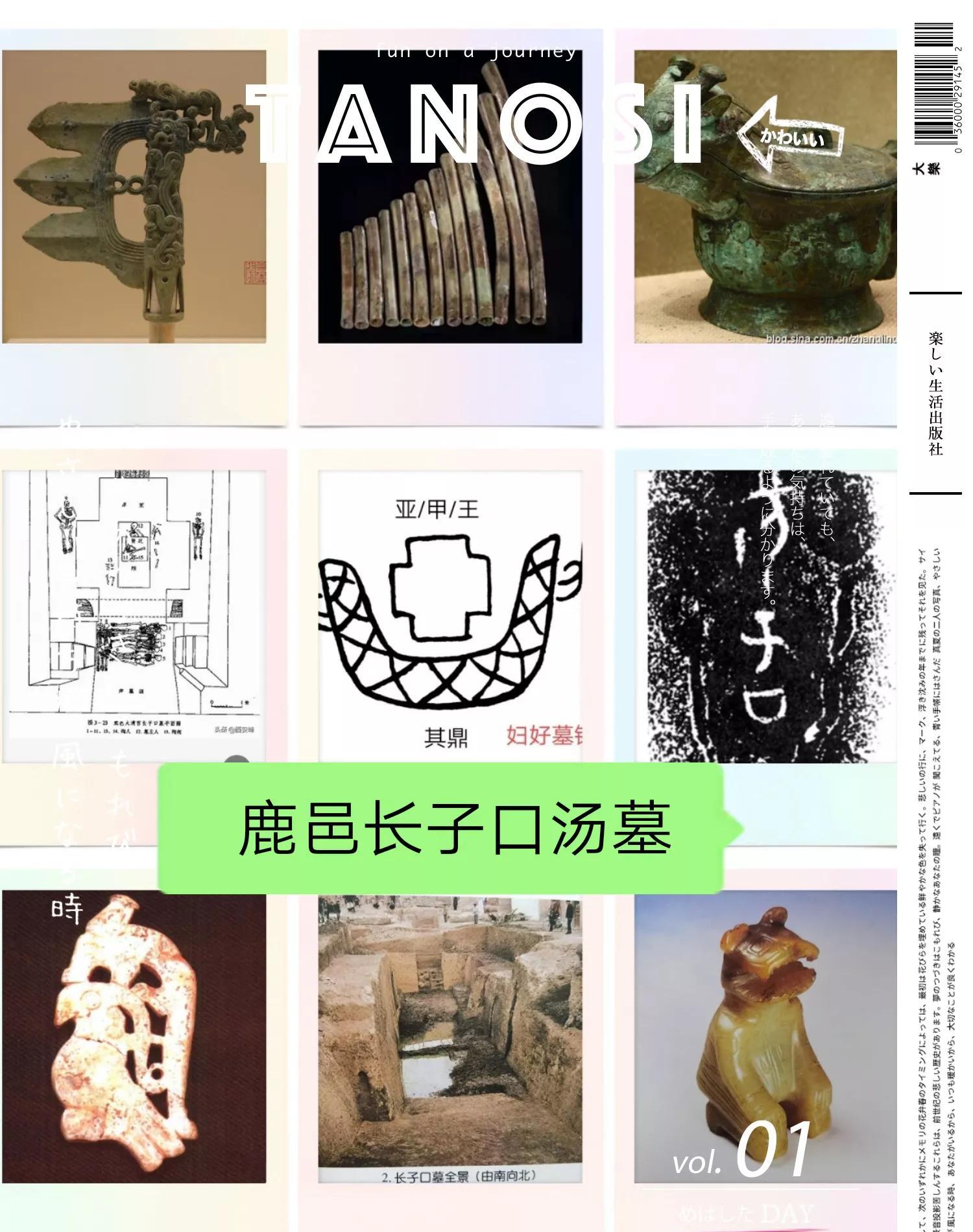

其实鸣条之战后,商汤逐舜南巡,二里头未受影响,却中虞舜九疑山之计,不知虞舜早已化名周弃西逃石峁建神木黄帝城,并坑埋三星堆夏祀…商汤三迁都城,最后客死鹿邑隐山长子口墓,时年60余岁…如图所示:

河南鹿邑隐山“长子口”墓就是我们苦苦寻找的丹朱商汤墓!

前文述及,黄帝世系表证明商汤不是黄帝17代孙契14孙,否则将与黄帝19代孙姬发撞脸…如图所示:

公元1990年初,考古学家张光直率中美考古队在商丘(郑庄)试掘先商遗址,历经十多年挖掘,除宋国故城和岳石文化层外,并无先商遗址,大家众说纷纭,似乎没有结论…

张光直

但此事影响十分深远,唐际根教授坚持认为先商遗址在豫北冀南…然而事情并非如此简单,距商丘不远的鹿邑太清宫,1997年无意间挖出一座名叫“长子口”的隐山大墓,初期鉴定为老子墓,但后期否定,只定为商周长氏贵族…今天我用史物铭图解读长子口后发现,此墓竟然就是商汤墓,让张光直死而无憾和唐继根无语…为什么呢?因为长子口正译长子丹,也叫燕子丹,是丹朱在易水建燕之王称,而长和老,铭文十分相似(也可能就是一字),民间误传长子丹为老子丹,还建了老君庙…如图所示:

老君台

当然口字铭文叫丹,也叫其,是启鼎王权象征(前文有述),古称其/箕子,郸城有箕子台遗址,鹿邑有太清宫和老君台…此墓位于太清宫镇隐山上,长49.5米,是一座有南北两个墓道的中字型大墓。在西周时期,只有天子或诸侯才允许有墓道。因此可以说身份是十分尊贵的。

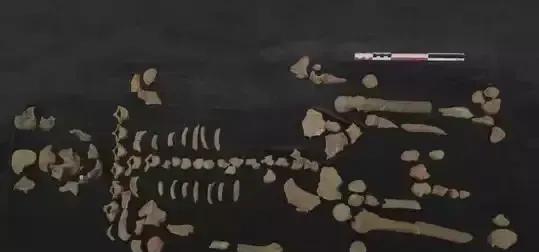

据考古称,长子口墓15条人殉之规制,与殷商王族葬俗有关联…墓室8米深二层台有两具人骸。骨上有朱砂,西台殉人为女性,身高1.7米,年龄在18岁左右。东台殉人骸骨下半部塌方被砸,估计16岁左右也是女性。继续向下3.2米南棺室有8具殉人,骨架下铺有朱砂。经过人骨鉴定,都是青年人和儿童…

张志清说:“从殉人的现象来推断,墓葬主人是属于商周时期的王侯级别的身份。青铜器符合商周早期的特点,而老子是生活在春秋时期,我们推翻了墓葬主人是老子的观点。”

墓内出土大量青铜器组合有罍[léi]、尊、斝[jiǎ]、爵、觚[gū]、角等。随葬出土近2000余件器物,青铜器235件,青铜礼乐器85件,尤其是青铜鼎22件,类型有圆方两类,是商周王墓有史以来最高级别,如图所示:

大墓开口是中字型,但坑底的墓室却是一个空心的十字,与安阳殷墟亚长墓之亚字铭文完全一致的,铭文长子口与亚长之长也基本一致,如图所示:

十字“亚″是铭文“冥”古称,是有易氏少昊太阳图腾符号,殷墟王陵墓及商王铭文都与此有关,如图所示:

殷墟王陵区十字墓道

“长”字铭为“戴羽拄杖酋长”形象,前文有专述,如图所示:

而真正确凿长子口是长子丹朱的物证,是出土于墓主人身侧的虎首玉人,如图所示:

此“人”半圆形双耳,大口暴张,利齿狰狞,上下各七齿,长圆形双目,虎视眈眈。虎头以下为人身形象,体向前倾,跽坐,双手扶膝,五指向下,未露足趾似着鞋,身着衣。背面呈蹲状,圆目突睛,虎之双耳亦为耳,人背作身,人的两臂作之双翼,人之两足作足。昂首挺胸,怒视前方。这件文物以人形附加虎的形象就是甲骨文虞字,即长氏虞族虎图腾的特点,如图所示:

根据《竹书纪年》记载,“尧德衰,舜囚尧于平阳,复偃塞丹朱于易水…”,根据史记记载,虎形人即颛顼长子穷蝉虞舜族图腾,根据《竹书纪年》记载:“帝泄十二年,殷侯子亥被有易绵臣(帝喾)所杀。十六年殷侯上甲微(虞舜)借河伯之兵反杀绵臣…”,铭文上甲微即虞舜司母,如图所示:

与亚长帝喾杀颛顼仇俑(三抱俑)是因果关系,如图所示:

鸣条战后,丹朱南下追杀虞舜未果,至鹿邑客死长子口,把此仇俑玉人置于棺中,因忌讳舜后人知其帝喾孙和尧子身份,故设商丘疑冢,后人光直不知是计,误当汤墓…岂知“老子丹”即“长子丹朱”也!早已大名鼎鼎了!

另外此墓出土青铜三戈与河北易县出土“祖父汤”青铜三戈规制基本一样,应是大名鼎鼎的武氏汤戈!如图所示:

公元前1046年周武王灭商之后,在鹿邑设周王室守藏吏,命丹朱后人(老子)守护丹朱墓及山海经等古史,不想老子留下了名垂青史的《道德经》千古流芳…反而丹朱和武汤身份,竟然渐渐无人知晓了,成了“紫气东来”“西出函谷”不知所终之老子…真是天道轮回让过谁?

解读:亚长墓是商祖帝喾之墓,子为商姓,口通丹/鼎形,故长子口即长子丹(史称燕子丹),书称帝丹朱,而帝喾和丹朱两人是爷孙关系及王权传承关系(参照黄帝世系表)。

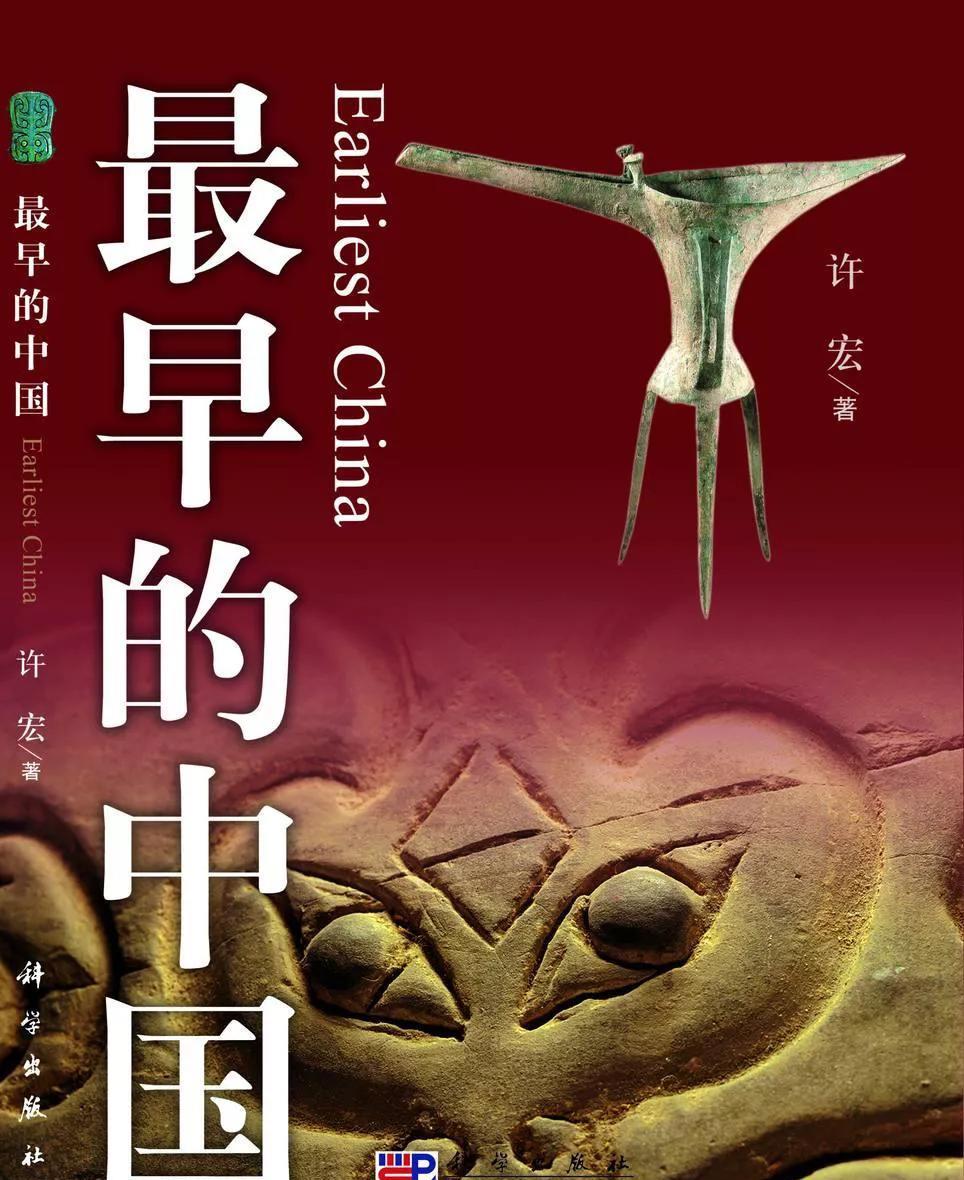

七,二里头遗址申夏争议2019年,河南偃师二里头申请夏都事件暴雷…无意中点燃了夏代问题这个导火索…根据二里头考古队长汉史专家许宏在“最早的中国"中称,二里头“极似是夏…”,但他未称是夏代晚期都城,也许,因为几十年二里头考古成果,可能会强烈冲击诸如中原论/汉字论/阶级论/母社论/石刻论/陶纹论/结绳论/蝌蚪论/饕餮论…所谓无法验证甲骨文和夏商周源流的汉史正统地位岌岌可危…他欲言又止!

但与此同时,坊间各种观点却风声鹤唳:“夏与商周并存”“殷墟看甲骨,夏墟看图腾!”“商朝无夏字,夏朝无文字″…一时之间颇搏人眼球!

根据史记记载及二里头断代分析,大约公元前1670年,颛顼子孙禹治理伊洛水患,总结鲧堵水经验,与商人契及伯益联合开凿龙门伊阙,营建二里头夏邑;又开邙山口导洛入黄,营建二里岗商邑,偃师民间称二里头为伊汭,二里岗为洛汭,上古传说有:鱼跃龙门 ,水漫金山,愚公移山,精卫填海,女娲补天…,应是对一开龙门伊阙(一门峡),二开邙山口(二门峡),三开砥石山(三门峡)等盛况口头记载…后因积劳成疾,时年三十七八岁病亡于二里头(根据3号宫殿贵族墓主人C14鉴定),如图所示:

根据对3号墓主人怀抱“绿松石龙形器",头戴三皇羽冠,腰系青铜蛾铃,脚踩绿松石,项戴蚌壳项链分析…如图所示:

与铭文禹“抱虫式”完全一致,即“禹贡"…根据史记大禹治水“三代之居皆于河洛之间”及“伊洛竭而夏亡”分析,二里头绿松石龙形器,酷似阳历夏至日(6月22日)的青龙星宿图像,应是大禹治水的夏令牌,如图所示:

与此同时,墓中还出土了大量的牛饰春铜牌及蚕/蝉(伏羲)饰秋铜牌,组成四时令牌,即俗称的伏羲三皇牌,如图所示:

这个图腾历法是大禹与少昊商契根据黄河流域气候特征结合的历法,今天叫黄历/夏历/农历/暑历,古称颛顼历,用以区分四季变化对水位及温度的影响也。而且禹铭文“水政”及启铭文“司徒”,都已出土并陈列于妇好墓中,如图所示:

对于此墓,专家何驽认为是伶官墓,尚不敢进行禹墓断代…这就是差别!图腾铭文和甲骨文一样可以作为夏代纪年标准!只不过汉史专家对图腾符号认识极为肤浅,被许慎汉字所迷罢了…

其实用铭文禹字“抱虫人”结构与二里头“抱龙人”一对比就行了,其实就是史记记载的水政司空象征“禹贡”…只不过大禹死后把“绿松石龙”铸刻成二里头网纹鼎传给商契了,即大名鼎鼎“禹生启”事件…如图所示:

解读:妇好墓铜圆斝“网纹符号”经过铭文会意即“司其”,甲骨文叫“又其”,篆字叫启,汉字叫取,公式为“司/又+其=启/取”,如图所示:

二里头出土的“青铜网格鼎”的“网纹符号”出现在安阳殷墟花园庄南地54号“亚长”墓出土的铭文符号中,说明二里头和殷墟之间存在启王权传承,而启符号就是龙图腾传承符号象征,也是历朝帝王自称真龙天子及“龙的传人”之传承起源…如图所示:

公元前1650年左右,商契继承大禹遗志成功开凿三门峡砥柱山泄洪成功,实现了大禹伊洛汝三川并流入荷泽之构想,故受尧舜二帝册封火政司徒,如图所示:

史称殷侯夏启(禹生启),竹书纪年称为帝泄元年。至汤止,共形成八大治水工地:二里头/二里岗/三门峡粮宿/郑州商城/新乡/菏泽/商丘,最后营建安阳洹北商城…即“契至汤八迁”,时间为公元前1650~1600年间,如图所示:

孟子言,“尧舜使契为司徒,教民以人伦。”史记载契因辅助大禹治水有功,尧舜受契司徒封商地,国号殷。说明如下三点,一,契的上级有两个:尧舜,不关禹事。二,水政司空是禹,不是司徒夏启契。那么,从妇好墓中同时出土“司徒/水政"圆斝铭文,说明什么?说明二里头的属性是夏代晚期都城!二里头上限时间(公元前1800年),不符合史记夏代纪年时间(公元前2070年),只因商汤灭夏而变成禹墟了…

前文已述及,甲骨文“启(其又)”即汉字“取”,甲骨文“女”即是跪坐面具人,禹娶涂山氏女也是禹把启位传给司徒商契(涂山氏女)之遗事,商契受封司徒之山,即三门峡砥柱山(平陆遗址),因伊汭/汝海被龙门伊阙引入洛水后,汝海变汝河,泛区变沃土,如图所示:

而安徽涂山(禹会村)是治汝受益地,故网传(赵辉观点)此处是大禹“会盟娶妻”之地,应是殷人南移之产物…所以“禹取涂山氏女…生启”汉史解错了!

安徽蚌埠禹会村遗址

九,殷墟妇好墓的争议安阳殷墟妇好墓,自1976年被郭沫若定为妇好墓后,夏商周的历史就变成一笔糊涂账…这就是新中国考古史的第一大乌龙案!

为什么这么说呢?郭老拿《说文解字》当圣旨,把妇好墓断为武丁贵妃墓,时间为公元前1200年!造成妇好史料无记录,甲骨卜辞却十分普遍之矛盾!而周武王刻辞“妇好冥”本示通灵先祖之义,也被郭老误读为“妇好分娩”…可怜的商王武丁时间,前不着村后不着店…连早商都够不着,满墓的铭文和甲骨文都成了摆设…导致二里头三星堆断代难产,夏商周断代年表流产…除了几个空空荡荡的考古名词,一无是处!大名鼎鼎的碳14,似乎无所不能,其实就象大概率,有名无实,准而不确…

不过,自从国家重启夏商周断代工程以来,对妇好墓的研究也进入白热化。

目前广大网民可能要把妇好墓改名了,不再是商王武丁贵妃墓了,而是名“太昊冥祠”(妇好冥),如图所示:

什么原因呢?

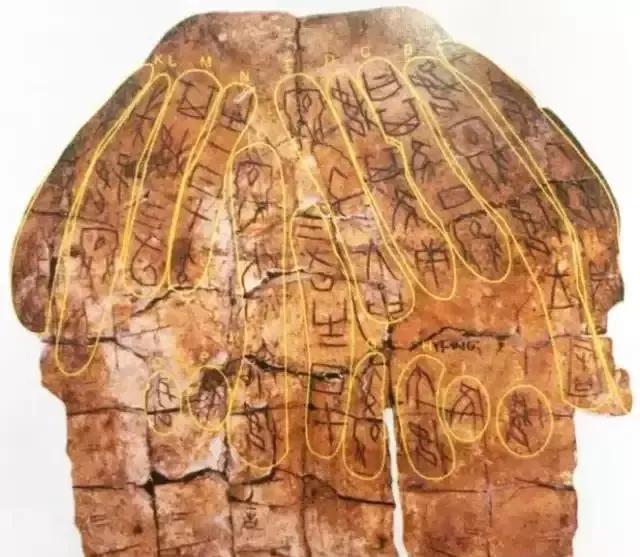

第一,人们对甲骨文“妇好"“母女"“分娩"“冥嫁"“司后"的解读和认证出现了新认识!从妇好铭文上分析,少昊和颛顼二族之间流行不同王权传承制,考古证明颛顼与帝喾之间,存在王权争夺关系,妇好乃少昊颛顼十三子孙,包括夏商周三代王权,时间为公元前1800年左右,通过铭文解甲和图腾解夏即可进入夏代模式!

妇好冥祭图(广汉玉雕)

第三,国家方面被郭沫若的妇好墓死死堵在公元前1200年(武丁)之前…这个局面表面看是郭老个人所为,实则却是郭老所代表的汉代许慎《说文解字》所致!包括郑振香和唐继根教授也未意识到这个问题,以致造成如今尴尬局面…

第四,根据郭老对甲骨卜辞破译结果分析,妇好是商王武丁贵妃,也是伐巴平羌名将,并擅祭祀…但在史记和先秦诸史及竹书纪年中并无记载,十分矛盾。从妇好墓出土的文物数量众多(1928件),种类齐全(青铜器,玉器,宝石器,象牙器,骨器,蚌器,贝壳,农具等),规格层次高,远超商王级别(包括亚长墓),但郭老仅鉴定为武丁贵妃墓,与考古情况严重不符。

第五,妇好墓位于殷墟宫殿区,墓上方建有“母辛宗"享堂,根据一般遗址分布情况分析,妇好墓应是祭祀宗庙属性,即“帝喾而郊冥"之“母辛宗”地(商/辛,母/王)!何况在等级森严的王权社会岂会为一个23代商王贵妃在祖先宫殿设墓地?连武丁自己和元妃妇妌和妇辛地位远高于贵妃妇好都没有资格…何况妇好墓连尸骸棺椁都没有,又谈何墓地?

第六,妇好怀孕与一般生活常识明显不符。一方面妇好是伐巴平羌名将,另一方面又怀孕三十多次,按十月怀胎一次,三十次就需要三十多年,而且中间不能停顿,那么她同时还要领兵打仗,时间和精力允许吗?至于死后冥嫁三帝,委身先公,是谁看见的呢?又是谁记载的?

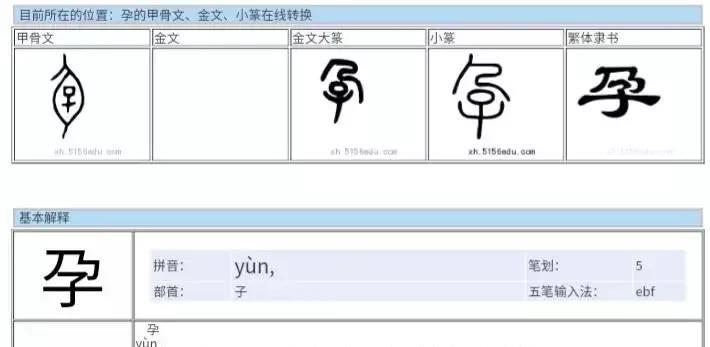

第七,“妇好冥”卜辞,被郭老解为妇好分娩,指用双手扒开女腹出子义…如图所示:

真是挺形象,但孕是有本字的,如图所示:

同时“帝喾而郊冥”岂不变成大男人帝喾到郊外分娩了?十罗冥王也成了接生婆?就像有网友把金文“殷”解释成剖腹产一样,失去史实的解读岂不成了“天马行空”之臆想?

笫七,如此类推,汉史专家破译的甲骨卜辞“妇妌/妇好/妇辛”也是大错:

①“妇妌”甲骨行文是“帚戉女”,是指有易氏司马皋陶后人。

②“妇好”甲骨行文是“帚子女”,是指少昊高阳氏颛顼后人。

③“妇辛”甲骨行文是“帚辛女”,是指高辛氏商王帝喾后人。

第八,公元2010年后,安阳殷墟把司母戊鼎正式改名“后母戊鼎”引发考古界争论,也是一样会意问题…

根据许慎《说文解字》认为:“臣司事於外者”指在外办事的官史,字形采用反写"后"字…司母戊鼎改名“后母戊鼎”即以此为据,其实并无考古支持,民间争议巨大…而我前文已述,司/后是夏启制的核心,也是玄鸟氏少昊和高阳氏颛顼的启权符号…亚长墓中出土青铜“司”铭文手杖文物,即是少昊玄鸟权杖,及出土“亚长”拄拐铭文,即指有易氏绵臣帝喾,他的脚趾骨有变形,是个脚疾之人…如图所示:

司手杖

至于司母戊鼎改後母戊鼎,此鼎本名应叫:“司戉(钺音)母鼎”,是司马皋陶为继承少昊王权而为妇好冥祠所铸之鼎,并非郭老所解读之司母戊鼎…如图所示:

当然铭文“後”字,经铭文解读是“手持玄鸟幡之人”形,并不是许慎“说文解字”解读之“母生子为后”义,如图所示:

後字演化公式为:後=司手+玄鸟→手举玄鸟之人!司/後都是玄鸟氏少昊后人,所以叫后母戊鼎也是可以的…而“戊”为皋陶执法兵器“戉”(虞钺),如图所示:

司马和后马铭文,都是持钺司法者,如图所示:

司戉母→司马皋陶/后马伯益

所以“司戉母鼎”是皋陶继承父王少昊的大鼎,同理,司辛母鼎是高辛氏帝喾继承少昊王权大鼎,如图所示:

所以妇好墓并非公元前1250年武丁贵妃墓,而是公元前1700年左右由皋陶帝喾为少昊建的妇好冥祠(即俗称的太昊陵)!

根据碳十四断代,三星堆四号坑属于殷墟一二期(公元前1200年左右),我有一个疑问,既然三星堆4号坑是殷墟一二期,应该有甲骨文才对,为什么至今一片甲骨文也没有?而成都民间流行的蜀文字,比如蝌蚪文和鸟虫文为什么十分类似甲骨文?是当时三星堆还未出现甲骨文?还是三星堆器物坑的始作俑者另有真凶?

根据目前所掌握的甲骨文及史料证据:目前国家对夏代纪年的断代(公元前2070~1600年之间)也基本是对史记和竹书“背书”,根本没有考古成果及甲骨文支持,而三星堆更惨,连入选夏墟资格都没有,仅仅3200年…于是部分网友提出:“夏商周三代王权关系不是顺次更替关系,而是同生同在的并存关系,即夏与商周并行关系…”这一点铭文史料文物图腾完全支持。

我们幻想三星堆是殷墟,所以重启挖掘甲骨文,其实甲骨文太年轻!“图腾说话”才是夏墟模式…

为此,国家重启《中华探源工程》,并重挖三星堆,可惜至今仍然没有挖出甲骨文,让汉史专家陷入绝望…而坊间观点已经风声鹤唳!甚至波及到古埃及,古印度,古巴比伦,美洲各国…从天文,历法,星象,气候到文字,青铜,城市,规划,文物及C14都有涉及!

自从四川广汉三星堆遗址重启挖掘工作以来,广大网民包括专家学者最大的期望是发现甲骨文,以弥补二里头无文字之遗憾!希望出现“殷墟模式"(甲骨文模式),能一目了然地看到“我是"!…哪怕是“符号”“刻纹"“陶纹"“石刻"“结绳"一类…可惜什么也没有!

也就是说,三星堆文物必须出土甲骨文才行!夏墟必须是殷墟才行!夏代必须存在文字才行!强求古人是今人才行…期望是正常的,但不是科学!一厢情愿带不来客观真相…所有持此幻想的朋友们,放下甲骨文解夏吧,用你的双眼去用心观察文物的外形,姿态,纹饰,用具吧!一切"文字”都藏在图形之中…

根据目前三星堆遗址挖掘文物现状分析,江浙良渚文化特征最明显,尤其是青铜面具与良渚玉琮王高度相似…

但同时也不能否定二里头遗址陶器对三星堆的影响,比如陶盉十分相似。而殷墟妇好墓青铜礼器虎牛纹饰也与四号坑礼器高度“撞脸”。

其次,三星堆所有青铜器制造历史很年轻,但祭祖文化却十分成熟,涉及到整个长江流域的代表文化,包括良渚,新干大洋洲,宝墩古蜀国文化,尤其是蚕丛崇拜为典型代表,深刻影响了华夏文明。

第三,二里头文化深受东夷(平原)文化影响,种植业十分发达,故有神农蚕丛(桑农并举)崇拜(三皇五帝),同时二里头文化也深受良渚文化影响,尤其是东夷龙虎文化是良渚洪水文化之直接结果,所以华夏文明是黄河文明与长江文明共同影响的产物。

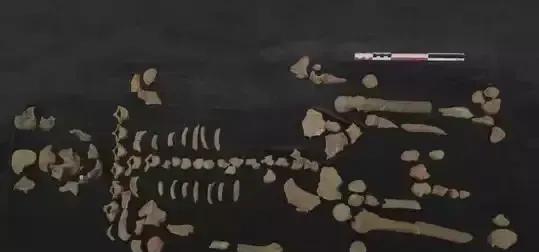

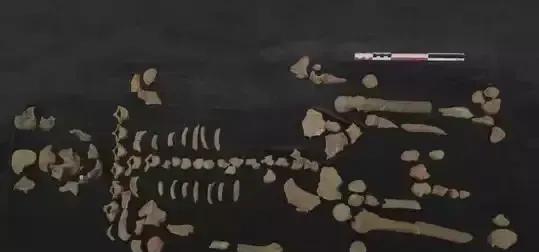

公元2000年秋际,在安阳殷墟宫殿区妇好墓东南,仅500米的花园庄南地挖掘出编号为M54号墓的男性贵族大墓。

该墓共随葬代表着军权的青铜钺7件,是出土青铜钺最多的殷墟墓葬。其中6件铸有'亚长'的字。考古人员通过对亚长尸骨进行了锶同位素分析和氧同位素分析,发现亚长并非来自安阳本地,而来自某个沿海地区(良渚少昊之孙)。

他的名字亚长的长字,为象形字,像长发而拄杖之形。而长发,古代又指年长之人,有成语长发垂髫分指老人和小孩。

从亚长陪葬品可知,除了青铜礼器外,亚长随葬了象征军权的铜钺7把,另有兵器如卷头刀3把、铜戈73把、铜矛78把、铜箭头800多个。而妇好墓也仅随葬铜钺4把,另有91件铜戈,没有铜矛。从兵器看,亚长墓似更胜一筹。这说明亚长生前应曾领兵出征。

墓主亚长是趴在棺里、脸朝下入葬的。考古上称之为俯身葬。在殷墟,俯身葬所占比例小于仰身葬,且目前发现俯身葬者均为男性。对于俯身葬,人们认识不一:有的认为墓主属非自然死亡;有的认为这是反映墓主生前的身份地位;也有的认为这种男俯女仰的葬仪是冀求后代子孙繁衍不息的一种暗示。

经鉴定,亚长是男性,35岁左右,个子不算太高,不到1.7米,上颌左侧牙齿有龋洞(帝喾骈齿)。由于长期跪坐,其脚趾骨变形这也是先秦时古人跪坐最直接的证据(瘸子)。而经过对亚长墓主人的骨骸调查,发现他的脚踝有严重变形情况, 符合亚长铭文的拄拐人形象…

同时,在亚长墓中出土了一把类似手杖的青铜手文物,上面刻有玄鸟眼睛图形,经史料判断应是少昊玄鸟象征,所以推测是少昊孺颛顼的权杖…如图所示:

在亚长的骨骼上,人类学家找到了死因答案:在左侧股骨上有一处创伤,有明显的迸裂面,应为墓主人生前形成的砍伤,依据创伤形状,应是由刀斧类锐器击打形成。在左侧肱骨上有三处锐器砍伤,由此可知,墓主生前左臂曾遭连续击打。

这三处砍痕均未见骨骼自我修复痕迹,说明砍痕形成与墓主人死亡之间的时间很短,即墓主人遭受连续击打后不久即死亡。在左侧一根肋骨发现有明显的锐器砍痕,在右侧髂骨上有一穿孔,从创口形状推测,应是矛戈类刺兵形成。在左侧股骨的后面有一锐器伤痕,形状前尖后粗,略呈三角形,受力方向来自受害者的左后方,造成创伤的兵器应属于钩兵或砍兵。从创伤的位置看,当时可能伤及墓主人的股动脉,使其流血不止。这可能是墓主人的死亡原因(上甲微/舜反杀绵臣/帝喾)。

在亚长的身上,我们找到七处创伤,六处集中在亚长身体左侧,很多都是连续击打、致命性的。我们推测,亚长在被戈矛等兵器击中后,可能侧身倒在地上,把左侧身体暴露给蜂拥而上的敌军,敌军随之一通乱打,亚长最终战死疆场…

十二,濮阳龙虎墓的断代根据竹书/左传/史记载,“颛顼居濮”西水坡帝丘,考古地望符合先商下七垣文化地层范围。

1987年5月,濮阳市文物部门在配合引黄供水指挥部修建调节池时发现濮阳西水坡遗址,并在同年发掘,在仰韶文化时期的堆积层里发现了45号墓(M45)。依据河南濮阳西水坡遗址发掘简报,该墓主人为一中老年男性,身高1.84米,仰身直肢葬,头南足北,埋于墓室正中。其骨架两侧用蚌壳精心摆塑"龙虎"图案。

蚌"龙"在右侧,头向北,背朝西,身长1.78 米,高0.6;蚌"虎"在左侧,头向北,背朝东,身长1.39米,高0.67米。在人骨架脚端方向,发现人胫骨两根.和一组三角形的蚌壳堆塑。在墓室的东、西、北三面小龛内,埋葬有三具年龄较小的人骨架。整个墓穴平面形似葫芦,“南圆北方”。

据《考古》1989年12期公布的同位素14C测定的绝对年代数据为5800+110 年(3850B.C),校正后的年代为距今6460年+135(4510B.C)(存疑)

1988年河南濮阳西水坡遗址发掘简报(《考古》1989年12期)还公布了另外两组蚌塑图案:

在第一组蚌图M45,南20米为第二组蚌图,又南25米,为第三组蚌图。三组蚌图在一条直线上。原简报称第二组蚌图有龙、虎、鹿和蜘蛛等。龙头朝南,背朝东,其虎头朝北,背朝东,龙虎联为一体,其鹿卧于虎背上,特别像一只站立着的高足长颈鹿。蜘蛛摆塑于龙头东面,头朝南,身子朝北。在蜘蛛与鹿之间,还摆放一枚石斧。

第三组蚌图为人骑龙与虎。龙头朝东,背朝北,昂首长颈,人一手在前,一手在后,面部微侧, 双腿骑于龙身并伸向腹下。虎摆塑于龙的北面,头朝西,四足微曲,呈奔跑状。

为了配合建设工程,考古发掘时间紧迫,加之参加发掘的人员经验多寡不一,在分析判断各种遗迹现象时也难免有偏差和失误。西水坡遗址的发掘者也坦率承认了他们的一些失误,其中最大的失误是在发现了蚌壳龙、虎和人骨架后才意识到它是一座墓葬,在没有弄清楚墓室结构和周围的关系的情况下,因为天将下雨,因担心蚌图被雨冲坏,而误将北面和东面切了下去…

一方面,龙虎墓中的蚌壳摆拼的龙虎图形,与颛顼次子伯鲧绿松石龙形器和长子穷蝉的虎面具一致。

另一方面蚌壳龙虎特征,与二里头的绿松石及蚌壳项链特征完全“撞脸”!都是用同一种摆拼方式组成图腾文物的,这种看似十分巧合的方式,实则隐含着重大的文化信息 …

而经过考古专家鉴定,龙虎墓主人脊椎被砍断,应是背后袭击所致…亚长墓主人背中七刀,左侧六刀,右侧一刀穿肺致命伤…说明两人生前经历了残酷的拼杀,属于非正常死亡 …根据史记对比, 颛顼帝喾两人应属和平叔侄禅让,但从墓中骨骸分析,却是外伤致死…

从出土文物状态看,史记记载的矛盾性多于山海经和竹书纪年的矛盾性,说明史记真实性不及山海经和竹书纪年。

十三,良渚海浸事件大约4000年左右,余姚海水引发大洪水,冲毁了良渚古国,迫使一部分良渚人北上山东与大汶口文化结合成龙山文化,一部分西入川蜀成宝敦文化,一部分南下成彝苗文化,一部留守良渚成吴越文化,而甲骨文字即由此路径渐次孕育而成。

夏文化与华文化本是“满天星斗,各自发展”,只因三千八百年前的古汶川大洪水,波及黄河长江两大水系,诞生了禹族治水及中原王权事件,最后诞生了如今的华夏文化。

大洪水之后,渐渐形成山东大汶口少昊和安阳殷墟帝喾集团,及河南濮阳颛顼及二里头二里岗鸣条岗夏禹/商契/虞舜集团,以有易氏唐尧在陶寺,丹朱在河北易水,虞舜周弃在豫北晋南和陕北谷地高原,夏禹商契在豫西河洛盆地,由此形成夏商周三代氏族王权此消彼长发展历史…

渐由氏族部落联盟过渡为中央集权国家时代…国家形态则是氏族联盟,从目前考古成果看,指少昊与颛顼,大禹与商契治水开始形成的夏启联盟…

包括早期山东曲阜和濮阳帝丘及晚期偃师二里头/鸣条岗东下冯是夏启联盟四大都城,从伊洛盆地三门峡/二里头/二里岗/郑州商城/洹北商城/殷墟/濮阳/荷泽/曲阜,完全衔接了先商下七垣地理链条!即所谓“伊洛竭而夏亡"“契至汤八迁"“昭明居砥石″“河竭而商亡”史实…

所以,良渚影响了东夷和二里头,又影响了三星堆石峁。而三星堆祭祀坑和皇城台是汤灭夏人的器物坑和抗汤城堡,金沙是武王灭商后汤人遗址…说明三星堆文明是洪水次生的夏文明,与商文明不一样…是世界文化之重要遗产之一。

良渚是夏人之祖籍,三星堆是夏人之归宿,良渚玉琮王,三星堆青铜龙面具,殷墟饕餮纹饰,二里头网龙纹,绿松石龙器,石峁龙虎石雕…这些虎牛鳄蛇动物图腾符号形成华夏文明图腾…

河姆渡及良渚文明,与中原仰韵文化及东夷红山文化形成于黄河中下游龙山文心,形成了三星堆文明…即夏代文明!先商即夏和商周并行!狭隘地从考古文化上讲,先商时代就是指以大汶口红山文化与长江余姚河姆渡文化及中原半坡文化之间的交叉地带,即庙底沟/下七垣/漳河先商文化带,这才是华夏中央国家王权的证生地…

考古上讲,中华文明史5000年,不等于中华国家史5000年,两者有严的区分…前者是血缘归属性,后者是文化认同感,前者是寻根,后者是认祖…包括大汶口氏族,半坡氏族,河姆渡氏族,红山文化,龙山文化,加上有巢氏/燧人氏/伏羲氏三皇传说,这是华夏文明氏族文化史。

比如鼎文“夏”字是跪俑顶罐之象,是祭祀农官,甲金篆文写成:“⊙"符号为太阳,不一定顶在头上,捧在手里,有时也“装”在罐子里…顶在头上的夏字很象“邑"!捧在手里的夏字象“吧”,还有装进罐子的夏字,这就是蜀祭顶罐俑…

民间有这种蜀祭全景图一部(民间藏玉),注意看蜀祭人的最后两人顶着罐子,就是夏俑!明白了吗?都是崇拜蚕丛之义!

再比如一个母字:母字双点是“乳头",表示得真是十分形象!一直以来我们深以为然!周公吐哺,天下归心!可是,自从三星堆出土青铜面具以来,这个母字似乎弄了乌龙!真的如此?不敢相信!如图所示:

甲骨文母字是“纵目"面具,母之两点不是妇女两乳,而是“直目正乘"纵目双眼,是面具王!这一下子历史乱套了!

再说一个凤字:

甲骨文“凤”字不是鸟,而是一棵树→梧桐树/神树/启木=九鸟一乌=十天干制/禅让制!即九司一王轮流执政之义!山海经曰“九日居下枝,一日居上枝…”,凤就是代表禅位启制的三星堆青铜龙树!俗称龙凤呈祥之义!

所以,当代专家受此影响,根本不相信铭文解甲及图腾解夏能力,导致夏代问题扑朔迷离,迷雾重重…

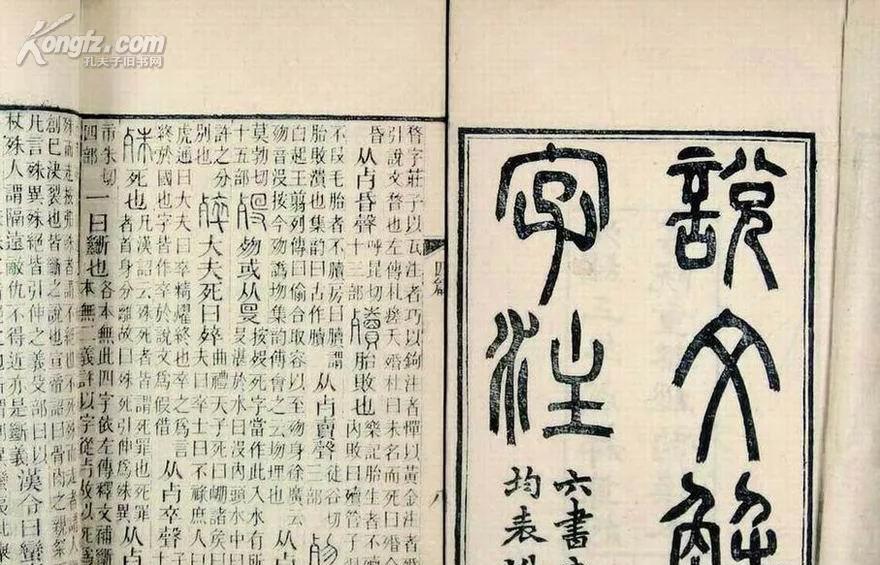

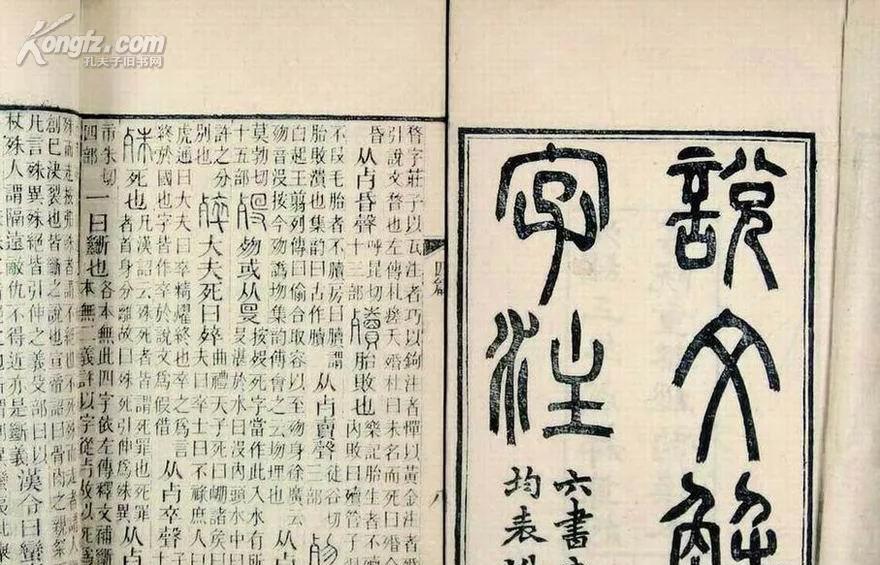

事实上殷墟仅用铭文“启”字即可上接濮阳龙虎颛顼墓下接二里头禹墟…而二里头铭文“禹”字即可上接殷墟妇好墓下接三星堆颛顼故城(南巢)…而三星堆铭文“母”字即可上接二里头禹都下接石峁虞舜旧都,石峁铭文“舜”字即可上接陶寺唐尧下接夏禹二里头,陶寺铭文“易”字即可上接少昊曲阜下接颛顼龙虎墓…而曲阜是少昊墓,甲骨文岳上接大汶口陶文,下接陶寺陶文易…三星堆,良渚,石峁,陶寺至今未出土甲骨文字,说明夏代并无甲骨文…可惜现在专家还不还不死心还在挖三星堆就是不肯用铭文和图腾来解答夏代问题,原因是什么?针对夏代遗址,我们为什么改用商代铭文和图腾解夏?客观上是因为二里头三星堆石峁良渚至今挖不出甲骨文,但主观上,却是迷信许慎的《说文解字》,才是造成甲骨文解读失败的罪魁祸首之一!

“没有甲骨文,只要有重复性的特征文物(铭文/图腾/符号)一样有真相!”这个看法 是对殷墟甲骨文模式的否定,为什么这么说呢?

首先,甲骨文符号和金鼎铭文符号都源于良渚古国图腾符号,后形成于中原,并遗留于古蜀文明中…然后反哺于华夏。甲骨文与铭文分属于殷人和商人两大氏族,殷人是夏禹商契混合的氏族,因共同治水而形成的殷人,并创造使用了甲骨文。

“史物铭图”四重证据法是妙解夏代纪年的核心标准和主要原则!”目前,我们已经用“史料+文物+铭文+图腾=考古真相”公式鉴定出了河南僕阳西水坡龙虎颛顼墓,河南安阳殷墟太昊妇好冥祠,四川广汉三星堆颛顼器物坑,陕西神木石峁虞舜黄帝城,河南登封王城岗鲧城及洛阳偃师二里头禹墓,安阳殷墟亚长帝喾墓,殷墟王陵武官皋陶墓,河南鹿邑隐山长子口丹朱汤墓…基本与史料形成了逻辑证据链,虽然目前还有很多细节需要探讨,但是大方向是不差的…

具体执行方法有六条 :第一条,放弃许慎的《说文解字》,用图腾符号作解夏标准;

第二条,必须用妇好墓九司铭文对比三星堆文物找甲骨字形义;

第三条,必须用《山海经》《 古本竹书》《史记》互证内容作史料标准。

第四,是坚持王国维二重证据法来解读夏商周纪年,熟练运用史物铭文图腾符号,必须齐备一致不矛盾…当然有很多网友呢,担心铭文太少又看不懂,找不到会意标准,就返回去查找许慎的《说文解字》,这是正常现象,自甲骨文汉化2000年以来都是如此…尤其在当代史学专家和考古专家及部分网友之中,十分常见 !但这正是造成甲骨文解读失败的根本原因 !包括妇好墓的断代,二里头的断代,三星堆的断代,石峁的断代,夏商周的断代,都是如此…

第五,我们必须要改正依赖汉字的解答习惯性! 提高铭文解读能力!树立“一字一解,一字一查”的史物互证会意原则!绝不仅仅依赖汉字本身!支持打破砂锅问到底!有疑惑就问的探索精神!把每一个汉字的演化过程都烂熟于心!最好制作成文物与铭文对比表(PK表)!就像老太太进超市,“不怕不识货,就怕货比货!”,只要“ 货比三家”就知道了 !这就叫图形对比!看图说话! 用眼扫描…然后用古墓中的文物进行时间地点事件上的反复对比!