近日,一张毛泽东24岁时的珍贵照片问世,它已被小心翼翼地珍藏了30余年。当这张照片出现在人们眼前时,那穿越时光的画面,让无数人尤其是80后们为之动容。

照片中的毛泽东,正值青春年少,那时的他,风华正茂,充满着对未来的憧憬与抱负,据了解,这张照片的珍藏者是黄冈师范学院退休教师詹火元先生,他表示:“要让更多人看到毛泽东年轻时的模样”。

毛泽东获得求学机会

毛泽东获得求学机会1893年,毛泽东诞生于湖南湘潭韶山冲。他的父亲毛顺生深知生活的不易,所以对孩子们要求格外严格,尤其是长子毛泽东。在毛泽东六岁时,就开始做一些力所能及的家务和农活,如拔草、放牛、拾粪、砍柴,识字后,他还要帮父亲记账。

但此时的毛泽东对书籍充满了浓厚的兴趣,几乎可以说是对阅读痴迷到了无以复加的地步。然而,毛泽东的父亲却并不赞同他这种痴迷于读书的行为。在父亲心中,务农才是正事,守好家里的庄稼才是立家之本。

毛泽东反复向父亲表达自己想读书的想法,终于在1906年,他的父亲应允了,背着简单的包袱,踏上了前往蔡家塘毛宇居私塾求学的路。长走进私塾,只见毛宇居身着衫,手持戒尺,神情严肃。

毛泽东作为他的亲信堂弟,毛宇居对他格外器重,要求也更为严苛。别的学生只需背诵一遍的书,毛泽东少则要背五遍,多则十遍都不止。

1910年,毛泽东想去湘乡县立东山高等小学堂读书,但毛顺生心里却五味杂陈。因为在他的认知里,守好家里的庄稼地,把家业经营得红红火火,才是实实在在地生活。

读书识字固然重要,但去那么远的地方读书,不仅要花一大笔钱,家里的农活也会因为少了帮手而变得更加繁重,这对务实的他来说,这笔“买卖”怎么算都不划算。

毛宇居得知后,找到毛顺生:“叔叔,润之自小就聪慧过人,读书时的专注、思考时的敏锐,都让我惊叹不已,他的才思远在我之上。把他困在这几亩田地上,实在太可惜了。如今时代变了,外面的世界日新月异,只有读书,才能让润之开阔眼界,有更大的作为。像他这样的人才,将来必定能成为国家的栋梁,出去读书才是他该走的路。”

最终,毛顺生点了点头,同意了毛泽东外出求学。

毛泽东遇到恩师与挚友

毛泽东遇到恩师与挚友1913年,毛泽东踏入湖南省立第四师范学校,学校的课程丰富多元,其中伦理学课让毛泽东深受触动。授课的杨昌济先生,他的讲授不局限于书本,而是将古今中外的哲学思想与现实紧密相连,把枯燥的理论讲得妙趣横生。

毛泽东听得全神贯注,遇到疑惑处,还会不自觉地微微皱眉。课后,他常主动找杨昌济探讨问题,师生二人相谈甚欢,情谊也愈发深厚。随着相处增多,杨昌济留意到毛泽东虽才思敏捷,但因刻苦学习,身体较为单薄。

当时正值乱世,杨昌济深知强健体魄对青年的重要性,便多次向毛泽东强调锻炼身体的意义,从个人精力的充沛,到未来承担社会责任的需要,耐心又恳切。

在这里,他不仅得遇良师,还结识了志同道合的挚友,萧子升与蔡和森。

他们三人品学兼优,对知识的渴望、对时事的见解以及救国的抱负都十分相似,志趣相投。课堂上,一同专注听讲、积极思考;课后,热烈讨论学术、畅谈天下大事。因出众的才学与志向,他们成为学校里的三大俊杰,被同学们赞誉为“湘江三友”。

学习的这段时间,毛泽东越发觉得,自己读了许多书,却因实践太少,对现实缺乏深刻认知。“读万卷书,行万里路”,他深知,想了解实际情况,坐在教室里是不行的,必须去实地调查。

想到这儿,毛泽东起身,快步走向好友萧子升的住处。见到萧子升后,他开门见山地说:“子升,我觉得我们不能只埋头读书,得出去走走,看看这真实的社会。”

萧子升放下手中的书,饶有兴趣地看着他:“你说得在理,那你有什么打算?”毛泽东目光炯炯:“不如咱们趁着这个暑假,在长沙周围游学一番,在实践中学习。”萧子升略作思考,随后答应道:“好主意,我赞同!”

于是,两人开始着手准备。一路“乞讨”一路游历,虽说清苦,倒也快活,更重要的是两人在这游学的过程中对于民生疾苦有了直接而深刻的认知,救国救民的愿望也更为强烈。

游学归来后的两人,通过对农村深入地考察后,看到了当时农村的现状。毛泽东和萧子升对当时军阀混战、民不聊生的现实痛心疾首,他们立志找寻一条使中国摆脱黑暗处境的道路。

毛泽东24岁少年照片问世:被珍藏30余年1917年11月护法战争期间,北洋军阀傅良佐战败,带着残兵败将狼狈逃出长沙。而驰援他的北洋军某混成旅一部,听闻战败消息,无心恋战,从株洲、湘潭方向沿粤汉铁路一路向北溃退,抵达了长沙南郊的猴子石一带。

消息很快传入位于城南近郊的湖南省立第一师范学校,全校师生人心惶惶。校长孔昭绶紧急决定,将全校近千名师生员工转移到城东五里的阿弥岭暂避。此时,还是学生的毛泽东,内心却在飞速盘算着。

经过深思熟虑,他心中逐渐形成了一个依靠学生志愿军护校护城的大胆想法。

毛泽东找到校长孔昭绶,诚恳且坚定地阐述自己的想法,在他的劝说下,孔昭绶最终同意了这一方案。毛泽东迅速联合城内为数不多的警察,又组织起100多名勇敢无畏的学生志愿军。

他亲自前往猴子石附近侦察,发现溃军饥饿疲惫,且对长沙城内兵力一无所知,已然丧失斗志。摸清情况后,毛泽东制定了周密计划。他带领学生志愿军和警察,悄悄埋伏于地势险要的金盆岭,这里离猴子石很近,能对溃军形成居高临下的包围之势。

当溃军小心翼翼地向北移动,企图进城时,毛泽东一声令下,警察和学生军同时开枪射击,还点燃装在煤油桶里的爆竹,一时间“枪炮”声大作。与此同时,众人齐声高喊:“傅良佐逃走了,桂军已经进城,缴枪不杀!”

这突如其来的攻击和喊声,吓得溃军惊慌失措,队伍瞬间崩溃。约3000名溃军在恐惧中丧失抵抗意志,纷纷缴械投降。

毛泽东果敢机智、智取溃兵的事迹,在学校里传开,全校师生对他称赞有加,夸他“浑身是胆”。孔昭绶为嘉许毛泽东超人的胆略和非凡的组织指挥能力,提升他为一连连长。

这次军事行动,让毛泽东初次尝到了统率士卒、运筹帷幄的滋味,也让他对战争艺术产生了浓厚兴趣。多年后,毛泽东在闲谈中还会提及:“搞军事,那才是第一次呢。”

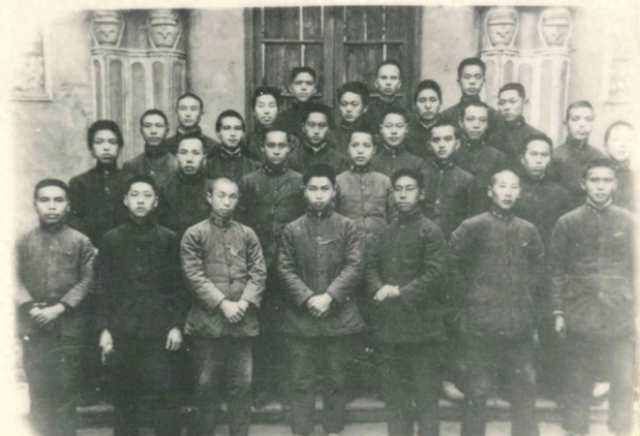

近日,在黄冈师范学院的校园里,退休教师詹火元坐在自家书桌前,小心翼翼地打开一个陈旧的木盒,里面静静躺着一张泛黄的照片。这张照片拍摄于1918年,是毛泽东24岁从湖南省立第一师范毕业时与二十多位同窗的合影。

照片里,毛泽东身着朴素的长衫,身姿挺拔,眼神中透着坚定与朝气,嘴角微微上扬,流露出对未来的憧憬。他身旁的同学们,也个个精神饱满,洋溢着青春的活力。詹火元轻轻抚摸着照片,回忆起自己与这张珍贵照片的缘分,感慨万千。

这张照片承载着厚重的历史记忆,多年来,詹火元一直将它视作珍宝,妥善保存。随着时间流逝,他愈发觉得,这张照片不应只藏在自己家中,而应让更多人看到毛泽东年轻时的模样。

于是,詹火元决定将这张照片捐赠给黄冈市博物馆。工作人员接过照片,小心地放入特制的相框,准备将它陈列在博物馆最显眼的位置。