“嫦娥奔月”的故事版本各有不同,但“嫦娥”“后羿”以及“仙药”这几个关键元素,基本都不会少,结局大多是嫦娥吞药飞升月宫,摇身一变成了月宫仙子。

李商隐的诗里“嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心”,她私吞丈夫后羿的不死药独自成仙,这事儿一直遭人诟病。但这种议论随着一批先秦文献的出土,被彻底打破了。

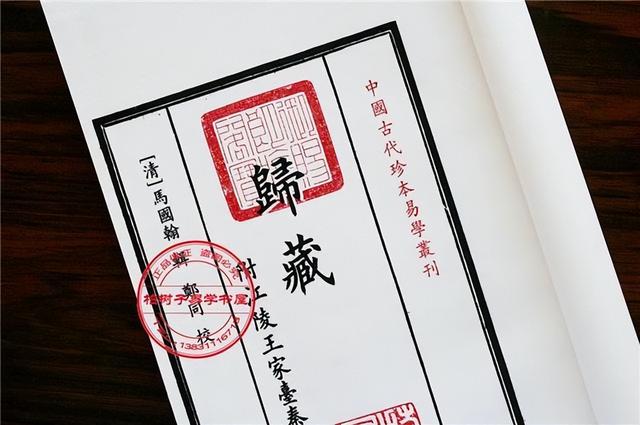

最古老的嫦娥故事1993年,湖北荆州王家台的村民打井时,意外发现一座秦代墓葬,里面出土了大量秦简。其中有两支孤简,引起了学者们的注意,那就是《归藏・归妹》简。

传说我国上古时期有三部易学经典,分别是夏之《连山》、商之《归藏》、周之《周易》,只是前两部早已失传。而这次发掘出的竹简,经判定正是失传已久的《归藏易经》残片。

这里的“归妹”是卦象之名,上兑下震,兑为少女,所以叫妹,要嫁给震男,因此称归妹。幸运的是,虽然这只卦象原文丢失了,但两汉时期有大量应用,反倒能借此复原。复原后的全文大概是:“《归妹》曰:昔者恒我窃毋死之药奔月,将往,枚筮之于有黄,有黄占之曰:‘吉。翩翩归妹,独将西行,逢天晦芒,毋惊毋恐,后其大昌’”。

这里的“恒我”,其实就是后来的“嫦娥”。“恒我”里的“我”最早是假借字,本来是兵器,后来假借为第一人称,再自行分化,加了个“女”字旁就成了“姮娥”。到了汉代,可能是为了避汉文帝刘恒的讳,把“恒”改成了“嫦”,最后就成了“嫦娥”。

这段文字前半是故事,后半是卜辞,意思是从前嫦娥偷到不死之药要奔逃月宫,出发前请巫师“有黄”占卜,“有黄”说:“吉利。那姿态轻盈的女子,独自向西而行,碰到天气晦暗时,别惊恐慌张,度过坎坷就会一路顺风”。这可是目前发现的最古老版本的嫦娥奔月故事。

仔细瞧瞧,这个版本里嫦娥可没有夫君。在王家台秦简发现前,最早记载嫦娥奔月神话的是汉代《淮南子》,学者据此认为其是预设时日神话附属,且嫦娥在汉代常被描述为私吞仙药背叛丈夫、奔月后变蟾蜍。

但秦简让学者意识到:嫦娥奔月神话起初独立,早期的“恒我”可能是单身女性,嫦娥与后羿的夫妻关系是两汉时撮合的,背叛一说不成立。神奇的是,后世对嫦娥奔月议论多批评少,她渐成月上女神和女仙。

嫦娥形象的演变汉代之后,嫦娥形象转变从魏晋南北朝开始。魏晋文人避开嫦娥奔月化为蟾蜍的说法,将其塑造成月中女神,“娥”字本就指美女,此时嫦娥的容貌体态被高度美化,她成了月中女主甚至月中女仙。

唐宋时期,嫦娥相关诗词数量爆发式增长,《全唐诗》有109首,《全宋诗》多达366首,远超其配偶后羿,且延续代月、代美女的用法,还出现外貌描写。唐传奇中嫦娥常下界寻姻缘,反映唐代士子想娶高门少女实现阶级跨越的想法。

也就在唐宋之际,中秋节从众多节日里崭露头角,慢慢成为中国重要的传统节日。要知道,中秋节的前身和汉民族古老的秋日祭月习俗有关,这么一来,和月亮紧密相连的嫦娥,地位也逐渐稳固,最终成了真正的月中女神。

在明清小说,尤其是神魔类小说里,嫦娥基本都是以神仙形象出现,而且不再那么工具化和脸谱化了。《开辟演义》《有夏志传》《女仙外史》和《西游记》等作品,都涉及到嫦娥的形象和故事。其中《女仙外史》和《西游记》挺有意思。

在《女仙外史》里,嫦娥的死对头竟然是明成祖朱棣。嫦娥受玉帝钦点,转世为唐赛儿,带头造朱棣的反。唐赛儿和朱棣在尘世为敌,最后在众仙女帮助下悟道成仙。这里的嫦娥形象和以往大不相同,很有新意。

再看《西游记》里的嫦娥,最大特点就是这个名字指代的不是一位,而是一群月中女仙。通过小说第八十九、九十五回可知,月宫主仙是太阴星君,由姮娥仙子、素娥仙子、离尘仙子等众多嫦娥陪伴侍奉。

在《西游记》里,嫦娥成了月宫众仙子的统称,这种变化是《西游记》独创的,之后其他作品都没这么用过。在玉兔的故事里,太阴星君带着众仙子下界,八戒看到霓裳仙子,上前抱住说:“我与你是旧相识,要一起去耍的”,所以《西游记》里八戒调戏的嫦娥,很可能就是这位霓裳仙子,而不是传统意义上的嫦娥,也就是太阴星君本人。

拜月习俗嫦娥奔月神话是在远古月亮崇拜的基础上产生的,《吕氏春秋・季秋纪・精通》里说:“月也者,群阴之本也”。商周时期,祭祀日月之神的习俗就已经很普遍了。中秋的踏歌和祭月,其实是上古多个习俗融合而成的,到唐代才成为正式节日,宋朝开始盛行。

踏歌活动起源于先秦秋社,是祭祀土谷神的习俗,汉族常在收获季祭祀社稷神,时间不一但隆重,鼓乐歌舞,渐成踏歌。参与人数不限、对象不限、无队列章法,是自由娱乐活动。唐代上元节和仲秋举行踏歌,青年男女借此示爱,人们拍手顿足、相互应和。

祭月在先秦是国家大事,周天子在春分祭日、秋分祭月。唐代起,官方祭神行为变为大众化民俗活动并形成风俗。因秋分月亮不一定圆,祭月节从秋分调到中秋,民间祭月和赏月合二为一,固定在中秋。

按民间习俗,一般只有女子祭月。其实在唐宋时,男女都能祭月,宋代陈元靓的《新编醉翁谈录》里就记载“男则愿早步蟾宫,高攀仙桂;女则愿貌似嫦娥,圆如皓月”。

后来,因为月亮带有生殖崇拜的意向,中秋祈子成了中秋节主要的习俗活动,比如江南苏杭地区的走月亮习俗。到了明清时期,祭月的主体慢慢变成家中的成年女性,男子大多观礼,这就给人一种从古到今都是女性祭月的感觉。祭月仪式中的太阴星君,在民间逐渐成了月神信仰的具体对象,一般祭月时烧的纸马就是太阴星君。不过这个习俗产生得挺晚,像“男不拜月,女不祭灶”这句话,是晚清时期才出现的。

嫦娥奔月的故事源于古老秦简,历经岁月变迁,承载民族精神寄托。如今,嫦娥不仅是神话人物,更成为文化符号,从文创产品到航天探测器的命名都彰显其强大生命力。

文本源自@文化遗产搬运委员会视频内容。