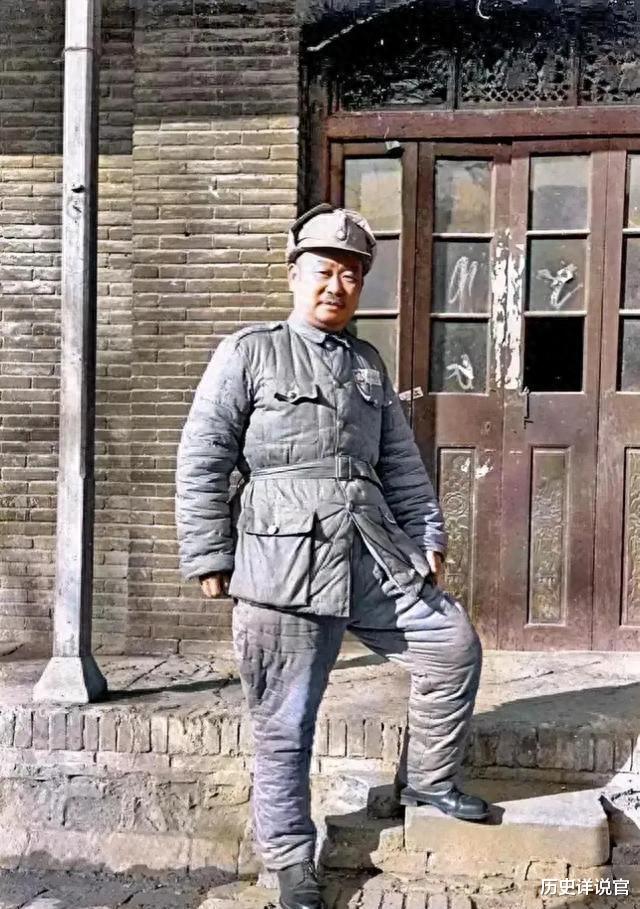

一、刘峙

刘峙是国民革命军陆军二级上将,抗战期间曾任第五战区司令,解放战争时期担任徐州剿总总司令,可谓实权人物,一方诸侯。

客观来说,刘峙在早期的表现还是不错的。北伐之后,刘峙担任蒋介石第一军第2师师长,从广东打到两湖,再打到南京、徐州,讨伐唐生智,期间有不少战功,人称“常胜将军”。他在1930年中原大战中就当上了陆军二级上将。

1932年,刘峙率领7个军参加围剿鄂豫皖,迫使红四方面军离开了根据地,蒋介石为了表彰其功劳,甚至把河南新集改名为“经扶县”(刘峙字经扶)。当时的刘峙,和顾祝同、蒋鼎文、陈诚、卫立煌一起被称为“五虎上将”,而刘峙是五虎之首。

那么,刘峙后来为什么就不行了呢?李宗仁对刘峙曾有过评价,他说有两个原因:第一,刘峙实际上只有一个师长的才能,超过师长他就不能胜任了。李宗仁的意思大概是:刘峙在革命早期之所以能一路胜利,主要是革命军一路胜利的功劳;只要加入一支胜利的队伍,就能不断获得胜利。

第二,刘峙后来官越做越大,就变得喜欢享受,精神萎靡,再也不愿冒险了。这不仅是刘峙一个人的弱点,也是当时众多国军高级将领的弱点。对他们来说,躺在功劳簿上睡大觉就够了,何必还要那么为难自己呢。

电影《大决战·淮海战役》中那个无能、猥琐的刘峙的形象基本上是准确的,李宗仁曾评价刘峙:刘峙身为大将而胆小如鼠,真令人惊异。其人也,生得肥肥胖胖;其为人也,老老实实。真是“庸人多厚福”的典型代表。

刘峙在国军中有很多流传甚广的笑话,比如他怕老婆;听到空袭就腿软;在前线作战时,半夜起来撒尿还要叫两三个卫兵陪着……

身为长官都是这个样子,其部下的军纪如何,效率如何,作战能力如何就可想而知了。到抗战末期,刘峙接替了李宗仁的第五战区司令长官职务,与之有过多次交手经历的日本人闻讯大喜,公然广播嘲讽:“欢迎常败将军前来老河口驻扎!”日本人对刘峙的认识还是比较准确的,几个月后他们攻占了老河口、襄阳、樊城等地。

刘峙的无能是出了名的,但蒋介石后来还是让他担任了徐州剿总总司令这一要职,宋美龄劝蒋,蒋却说:“刘打仗是不行,可你说,将领中还有谁比刘峙更听话?”

刘峙打仗不行,当然是为人老实,听话,对蒋介石来说是更重要的品质。

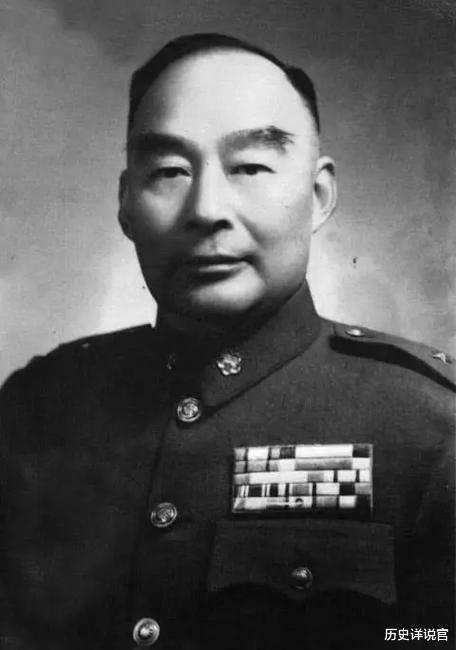

二、汤恩伯

汤恩伯是国军陆军中将(后追晋二级上将),第一战区副司令、京沪杭警备总司令、陆军代理总司令。

如果说刘峙只是有些蠢,那么汤恩伯就是又蠢又坏了。“水、旱、蝗、汤,河南四荒”,“宁叫敌军来烧杀,不愿汤军来驻扎”……要说国军哪支部队军纪最坏,那一定是汤恩伯的部队。

汤恩伯打仗的时候,和刘峙一样怕死。据李宗仁回忆,汤恩伯指挥作战时,很害怕遭到敌人飞机的轰炸,所以每次都是带着少数随从和电话机四处流动指挥,以至于他司令部的人往往都不知道他在哪里。汤恩伯从来“不打无准备之仗”,只有看到有绝对优势了,他才愿意出击,平时他就竭力避战,经商致富。

抗战期间,汤恩伯开设过面粉厂、烟厂、酒精厂、纺织厂、棉厂、煤厂,用经济化的部队对抗日军机械化部队,最终导致所部在1944年的豫湘桂作战(豫中战役)中惨败。蒋介石时候反省:“汤之走私物资,亦为失败主因之一。我们军队里面所有的车辆马匹,不载弹药,而专载自私货物。军人如做生意,一心一意在钱上打算,还能打仗吗?他上次来渝专来报告此事,谓去年已挣到一万万,明年可挣到两万万。我说那你可做银行老板,不必带兵了。”

豫中战役失败后,蒋介石以作战不力,贪污扰民将汤恩伯撤职,但很快又委以重任。解放战争之初,蒋让汤恩伯率部重点进攻山东,结果遭遇孟良崮之败,据说蒋介石因为张灵甫的死大为震怒,用手杖敲破了汤恩伯的头,撤去了他职务。但汤恩伯仕途无碍,后来又当上了首都(南京)卫戍司令,甚至成为国军陆军代理总司令,达到了一生最高的职务。

蒋介石之所以如此信任汤恩伯,原因只有一个,就是他“忠于自己”。但李宗仁认为,蒋介石完全看错了汤恩伯,他看似最忠实则最脓包。汤道德低下,害死老师陈仪,后又背弃蒋介石逃往日本,可谓不忠不义。

三、胡宗南

胡宗南是蒋介石的头号大弟子,从黄埔一期毕业2年后就当上了第一师师长,随后又创下黄埔毕业生的五个第一:第一个担任军长、第一个担任兵团总指挥、第一个担任集团军总司令、第一个担任战区司令长官、第一个三星上将。

可以说,蒋介石把自己最精锐的部队都交给了胡宗南,让他坐镇西安,看守大西南的门户。然而,胡宗南对日作战,缺乏亮眼表现,解放战争中先是谎报战功(占领延安后),接着就被彭德怀打得一败涂地。加之他身边还出了熊向晖这样的人物,后来就有学者怀疑胡宗南是不是“红色代理人”。为此,胡宗南的儿子胡为真后来多次出面解释,说父亲绝没有“通共”。但是,如果胡宗南“通共”了,他的失败就可以理解,他没有“通共”还打得这么烂,就显得更加无能了。

退到台湾后,国民党的要员们大都对胡宗南不满,比如陈立夫晚年在回忆录中就大骂胡宗南:“他是嫡系,是蒋公的基本部队,又是配备最好的美式装备,结果竟没打什么仗,就败退下来,真是不为人知谅解。”

胡宗南保存实力十几年,等到蒋介石真的用得到他的时候,他却一败涂地,也难怪孙立人一直看不起他,称他为“常败将军”了。

胡宗南个人的生活,相比汤恩伯等人还算廉洁,但他治下不严,戴笠曾批评他:“第三战区战事失败全因生活优裕,军纪涣散,致无斗志”。身居后方,最终死于安乐,胡宗南就是最好的例子。

四、桂永清

桂永清是陆军、海军一级上将,到台后官至“参谋总长”。在国军的序列中,“参谋总长”是军职中的最高职务,总参谋部是军令系统的最高单位。所以,从职务上看,桂永清可以说达到了一个军人的顶峰。

但和前面几位一样,桂永清也是前期表现还可以,但北伐结束后表现就一路下滑。桂永清最著名的失败就是1938年的兰封会战,当时国军以10倍的兵力围歼日军的土肥原师团,结果就在包围圈即将完成的时候,桂永清率领所部27军不战而退,导致整个兰封战役的布局就此瓦解,河南防线顿时失守,国军不得不炸开花园口以迟滞日军。

和桂永清一起逃跑的龙慕韩随即遭到枪决,而桂永清却因为是何应钦的女婿得以幸免。

兰封会战后,桂永清奉命组建战时干部训练工作团,不久后就以工作团中潜伏了共党组织为由,私刑处决了270名学生,史称“綦江惨案”。此事曝光后,舆论沸腾,桂永清于是被外放到德国担任驻外武官,彻底被踢出了陆军系统。

桂永清在1930年曾留学德国4年,对德国的情形较为熟悉,这是他外放德国的主要原因。1942年,纳粹德国为了实现与日本会师的计划,曾计划进攻印度。当时,纳粹二号人物戈林曾三次通过其亲信洋克(Jahnke)与桂永清联系,希望蒋介石“背盟突攻印度,与德合作”,蒋介石没有答应。后来桂永清又出任驻英武官。

抗战胜利后,桂永清回国,担任海军副总司令,当时的海军总司令由参谋总长陈诚兼任,而陈诚事务繁忙,所以桂永清实际代理海军司令。这个任命是比较奇怪的,因为桂永清是陆军出身,毫无海军经验,他之所以出任改职,乃是凭借其岳父以及他在英国时期和英国海军有一些联系。

主管海军后,桂永清不仅挪用海军经费,纵容部下走私,还大搞派系斗争,打压闽籍海军人员,引发强烈反弹,最终导致舰艇指挥混乱,多艘军衔向解放军投诚,比如吴淞口起义等。

到台湾后,桂永清于1954年被任命为“参谋总长”,但就任不过45天就突然死亡,死后被蒋介石追赠陆军一级上将。

五、黄维

最后一名的争议比较大,人选比较多,但本文投黄维一票。他在淮海战役中的表现导致12兵团全军覆没,最终撼动全局。论失败带来的实际负面影响,国军将领中恐怕没人能超过黄维的,虽然黄维后来一直坚持认为淮海战役的失败是杜聿明、郭汝瑰、廖运周这些人害的。

黄维是国军中有名的“书呆子”,指挥一个师或许可以,但指挥一个兵团就力有不逮了。淮海战役战役中,他盲目执行蒋介石的命令,把进军路线现在了黄泛区,导致部队行动迟缓,17天只走了200公里,给中野张网以待留下了充足的时间。

12兵团占领蒙城后,黄维不顾部下劝阻,盲目执行蒋介石“北上解救黄百韬”的命令,导致蒙城失守,后方被截断,失去了转圜的余地。之后他在南坪集察觉了中野的包围意图,也决定向东撤退,却因为一个传令兵的失踪犹豫了16小时,最终被彻底包围。突围的时候,黄维下令也反复无常,毫无章法,先是打算夜间突围,又下令白天突围,廖运周起义数天后,他还浑然不觉。被包围后,黄维未能有效管理空投物资,导致部队为争夺粮食火并……

黄维一系列的决策都是灾难性的,杨伯涛后来直言:“黄维根本不懂大兵团作战,只会按地图指挥。”据说,黄维是《毛选》里提及次数最多的人之一,高达144次。他手握12万强悍精兵,却未能发挥作用,他的失败导致杜聿明集团侧翼暴露,加速了徐州战线的崩溃。