在中国现代货币史上,有一个不得不说的明星币,这就是在改革开放初期的1980-1986年发行的壹圆长城币,说到长城币,其实笔者已经在前面发过类似文章介绍过,长城币是在改革开放初期发行的,是一枚极具特殊历史意义的硬币。它不仅是中国首枚以长城为主题设计的流通硬币,更承载着改革开放初期的经济转型与社会文化氛围。本文将作为上篇主要以长城币的发行背景、设计细节、历史意义等维度,剖析这枚硬币背后的时代印记。

一、发行背景:改革开放初期的货币需求

1978年第十一届三中全会后,我国便开启改革开放的序幕,经济体制由计划经济逐步向市场经济过渡,从那一刻起,中国进入了一个新的历史时期。这一转型对货币流通提出了新要求,即原有的铝分币(1分、2分、5分)已难以满足日益活跃的小额交易需求,而纸币因易磨损、寿命短等问题,急需补充更耐用的硬币体系。

20 世纪70年代末到80年代初,中国经济处于逐步发展阶段,商品流通日益频繁,对货币的需求也在不断增加。为了满足市场流通中对辅币的实际需求,完善中国的货币体系,中国人民银行决定发行一套新的硬币。当时,中国也希望通过发行具有特色的硬币,来纪念一些重要的历史时刻和文化传统,同时也为硬币收藏爱好者提供更多的选择,丰富收藏市场,同时,长城币在当时的经济生活中发挥了重要的流通作用,有效地补充了市场上辅币的不足,方便了民众的日常交易,促进了商品经济的发展。

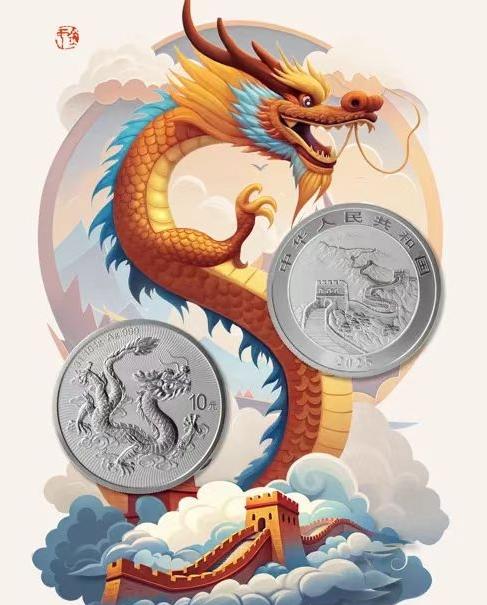

为此,中国人民银行于1980年推出第三套人民币的金属辅币(俗称“长城币”),面值包含1角、2角、5角和1元四种面值。其中,1元硬币因面值最大、工艺最精,成为该系列的标志性币种。长城币采用了铜镍合金材质,外观为银白色,质地坚硬,不易磨损,直径为 30 毫米、重9.32克。长城币的发行不仅填补了流通货币系统化的空白,而且通过硬币设计传递国家形象。选择长城作为主图案,既呼应了改革开放初期“振兴中华”的民族精神,也暗含以坚固长城象征经济改革的决心。

长城币的发行方式较为特殊,不同年份的长城币发行量差异较大,部分年份的硬币除了在国内正常流通外,还装帧成册向海外发行,用于国际交流和外汇兑换,这使得国内市场上某些年份的长城币存世量相对较少,长城币一元实际流通的年份仅有1980年、1981年、1983年和1985年四个年份例如,1980 年和 1981 年的长城币发行量相对较大,而 1982 年、1984 年、1986 年的长城币发行量则非常稀少,主要是铸造精制币用于装帧礼品册。尤其是 1986 年的长城币,仅发行了 660 套精制币,极为珍贵,在收藏市场上价格高昂。

据了解,无论是普制还是精制长城币均出现了,年代不连续的情况,这种断续发行与经济政策和造币产能密切相关,下面是我整理的普制币的相关数字,能够有个直观的了解。

1980年:首发年份,上海造币厂生产,铸造量约177万枚。由于公众对硬币接受度较低,初期流通范围有限。

1981年:发行量增至7545万枚,成为流通主力。此年份的普制币存世量较大,目前市场价约百元。

1983年:因前两年流通效果未达预期,发行量锐减至240万枚,且部分用于制作精制币套装。其稀缺性使现市价高达千元。

1985年:作为最后一个流通年份,仅生产了1680万枚,但因保存条件差异,品相完好的硬币价格在50-80元波动。

二、设计风格:改革开放初期的国家元素

长城币的正面图案凸显了长城烽火台与民族象征,以俯视视角展现八达岭长城的“三关”景观——近景为居庸关,中景为箭楼,远景层叠的山峦延伸至币面边缘。设计师通过浮雕工艺,将长城的砖石肌理与山势起伏刻画得极具立体感。长城是中国古代伟大的防御工程,是中华民族的精神象征,选取长城作为图案,寓意着中华民族的坚韧和伟大,以其方寸之躯承载了宏大的历史叙事,成为改革开放史诗中一枚闪亮的注脚,也展现了中国悠久的历史和灿烂的文化,无不体现国家元素。这一设计不仅展现了中国古代建筑智慧,更隐喻改革开放初期“筑牢经济防线”的寓意。其背面图案主要体现了国徽与时代印记,中央为中华人民共和国国徽,下方标注“中华人民共和国”及发行年份,外缘以齿轮与麦穗纹饰环绕。齿轮象征工业化目标,麦穗则代表农业基础,呼应当时“四个现代化”的发展纲领。

长城币的设计融合了中国传统文化元素和现代艺术风格,通过硬币这一载体,将中国的历史文化、民族精神传递给广大民众,增强了人们对国家和民族的认同感与自豪感,具有重要的文化传承意义。长城币的发行推动了中国硬币制造技术的发展。在其生产过程中,采用了一系列先进的工艺和技术,如模具制造、金属熔炼、压印等方面都有了较大的改进和提高,为后来中国硬币的制造奠定了坚实的技术基础。从长城币的设计和发行可以看出当时社会文化的特点。硬币上的图案不仅体现了对传统文化的重视,也反映了当时人们对国家发展的信心和对美好生活的向往。同时,长城币在市场上的流通也影响了人们的消费观念和生活方式,成为人们回忆那个时代的重要物品之一。

长城币生产过程中积累的先进制造技术和工艺经验,为后续硬币的大规模生产和质量提升提供了有力保障。例如,在金属材料的选择、模具制造精度的提高、表面处理工艺的改进等方面,长城币的实践经验都被应用到后来的硬币生产中,使得中国硬币的制造水平不断提高,能够更好地满足市场流通和防伪等多方面的需求。他的设计风格为后续硬币的发行提供了重要的借鉴。其正面采用国徽、国名和发行年份的组合,背面以具有代表性的图案为主的设计模式,在一定程度上影响了后来人民币硬币的设计思路。例如,第四套人民币硬币在设计上就延续了这种正面国徽、背面花卉图案的基本格局,体现了中国硬币设计风格的传承性。

三、长城币发行的历史意义:改革开放初期的社会缩影

长城币的发行恰逢价格双轨制改革(1984年)前夕。作为这一系列里最大面值硬币,其推广实则是试探公众对货币形态的接受度。然而,当时人均月收入不足百元,一元硬币相当于家庭日均开支的1/5,民众更倾向于使用纸币。这种“超前性”导致长城币实际流通不足,最终在1986年退出市场,在成为经济转型期货币政策的独特见证的同时,长城币精制币也作为外交部的国礼,这种“以币为媒”的外交策略,既彰显了传统工艺水平,也暗含向世界展示中国开放决心的深意。

同时,长城币的稀缺性意外催生了中国现代钱币收藏市场。1990年代,随着民间财富积累,1983年、1985年版长城币价格飙升,带动了“老精稀”钱币的收藏热潮。据统计,目前国内钱币拍卖市场30%的买家起步于长城币收藏,其文化价值已远超面值。长城币一元虽仅流通六年,却浓缩了改革开放初期的多重历史维度:它是计划经济向市场经济过渡的“探路者”,是民族文化自信的物质载体,更是中国现代钱币艺术的巅峰之作。如今,当我凝视一枚品相完好的1983年长城币时,看到的不仅是浮雕上的砖石纹路,更是一个国家在时代转折点上的抉择与期许。

长城币发行于中国改革开放初期,这一时期中国经济体制改革逐步推进,经济发展呈现出蓬勃向上的态势。长城币的发行与流通,见证了中国从计划经济向市场经济转型过程中货币制度的不断完善和经济的快速发展。它是那个特殊历史时期经济变革的一个重要符号,反映了当时社会经济生活的方方面面。作为中国硬币发行史上的重要品种,具有较高的收藏价值。其发行量相对较少,特别是一些年份的精制币更为稀缺,随着时间的推移,在收藏市场上的价值不断攀升,吸引了众多收藏爱好者的关注和参与,对中国收藏市场的发展起到了积极的推动作用。