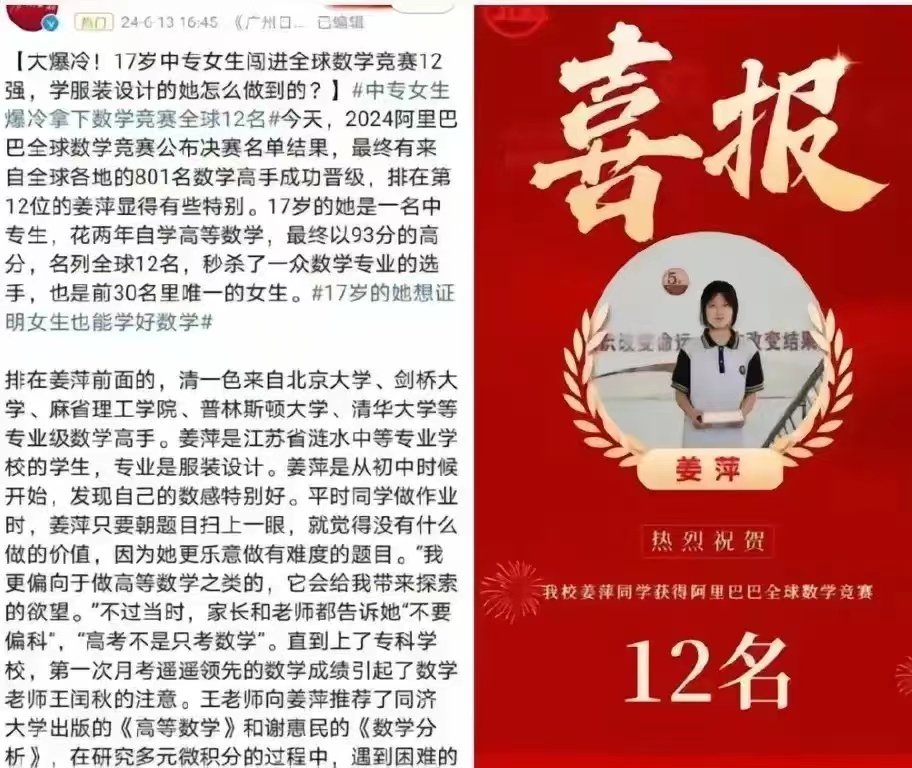

在苏北的一个小城县里,有一位名叫姜萍的17岁女孩,她在涟水中专上学,学的是服装设计专业。

却因一次数学竞赛,意外地名扬四海。

一次数学竞赛就把一些自诩为学霸、精英们刺激的跳脚。

假的、假的、绝对是假的。

他们纷纷质疑:假的、假的、绝对是假的!

她怎么可能成为阿里巴巴数学竞赛的全球第十二名呢?

这非凡的成就,非但未收获一致赞誉,反而激起了某些自封学霸与精英群体的不安与质疑。他们的声音此起彼伏:“虚假、绝无可能!”

他们难以置信,一位尚未涉足象牙塔的中专学生,如何能在阿里巴巴数学竞赛这一国际舞台上,赫然位列全球第十二。

他们心存疑惑,质疑其成绩的真实性,臆测作弊之嫌。

毕竟,在他们的认知框架内,一个未及大学门槛的学子,未曾系统学习高等数学,又怎会解得那些深奥复杂的数学难题?

更何谈超越那些来自清华大学、北京大学数学系的大三、大四佼佼者,这些在传统观念中应是数学领域的当然领航者?

阿里巴巴数学竞赛,是由马云先生及阿里巴巴集团慷慨赞助的公益赛事。

旨在汇聚全球对数学怀揣激情的青年才俊,提供一个开放、包容的竞技场,让思想碰撞,智慧交锋。

其赛制新颖,采取开卷形式,赋予选手无限想象与探索的空间,每年均能吸引无数数学爱好者竞相参与,蔚为壮观。

然而,姜萍的闪耀,并未在民间激起丝毫涟漪,反而触痛了某些学术界精英敏感而脆弱的自尊。

他们难以咽下这口气,一个中专女生,凭什么能在数学的殿堂留下浓墨重彩的一笔?

在他们眼中,这无疑是对既有秩序的挑战,是对传统教育路径成功论的颠覆。

他们坚信其中必有不为人知的秘密,试图以此维护内心那份被撼动的优越感。

姜萍的这份荣耀并未全然收获应得的赞誉,反而引发了一场关于真实性的质疑风暴。

尤其是当她的成就与“中专”、“女性”这些标签相结合时,质疑声浪似乎更加汹涌。

这不禁让人深思:我们的社会,对于卓越的衡量,是否过于依赖于先入为主的标签和背景?

赵斌,这位来自北大、现任海亮高级中学数学竞赛教师的言论,无疑是质疑声中最响亮的一个。

他近乎断言式的“99.99%的信心”认为这是一场精心策划的作秀,背后隐藏着某种不可告人的动机。

赵斌说:这个事情我有99.99%信心确认就是完完全全是“假”的,就是在作秀,幕后推手应该是这个老师。这个考试的初赛都是开卷考的,也就是A给B做了,按B的名义提交也完全没问题。我明确的质疑这个女生连初赛的题目都看不懂。她们为什么要作假?我觉得幕后操控人就是她的老师王闰秋应该是初赛的时候找个团队做了,然后故意让这个女生更高。然后制造噱头。这个事件中有好多吸睛的词“女生”"中专”,“前后都是名校”,再加上老师的“苦行僧”形象。

然而,这一切的质疑,都只是建立在他“我觉得”“我认为”等主观臆测的基础上。

事实上赵斌并未能提供确凿的证据,证明姜萍作弊。

相反,他的质疑,更像是对一个中专生的轻视,对底层的、弱势群体的歧视。

诚然,阿里数学竞赛的开放性赛制为这种猜测提供了土壤。

但我们也应当反思,为何我们倾向于用阴谋论来解释那些看似不可能的突破,而不是选择相信奇迹的发生?

这无疑是对创新精神和个体潜能的一种束缚和漠视。

更令人扼腕的是,这场风波甚至蔓延到了清华大学内部。

在清华大学的内网论坛“树洞”里,针对姜萍的事件进行了投票。

结果显示,有49%的人始终怀疑姜萍的真实性;25%的人开始相信,现在又怀疑。

这意味着,清华大学有四分之三的人对姜萍持怀疑态度。

这种集体性的不信任,反映出的是一种深层次的社会焦虑和自我保护机制。

面对一个本应值得庆祝的成就,许多人却因害怕被打脸、担心自身地位受到挑战,而选择了质疑和否定。

这不仅是对个人努力的漠视,更是对社会进步力量的削弱。

在他们看来,自己在预赛中成绩都是几百名之后的,一个中专生怎么可能在全球数学竞赛中获得如此优异的成绩,排名全球第十二名。

这一定是作弊的结果。

所以一定是假的。他们无法接受一个中专生在全球数学竞赛中超越自己的事实。

那些参与投票的人纷纷表示:“我本人第一眼就觉得是假的,作为数学专业的学生,感觉她的学习和兴趣路径都显得极为诡异。”

他们宁愿相信这是一个作弊的结果,也不愿意承认一个中专生的能力超越了自己。

他们用恶意的眼光去看待这个女孩,而不是以善意的态度去对待她。

这场风波,不仅仅是对一个女孩才能的认可之争,更是对教育公平与潜能无限性的深刻拷问。姜萍的故事,如同一束穿透云层的光芒,提醒着世人:真正的智慧与才华,从不受限于学历的标签,而在乎那颗勇于探索未知、不懈追求真理的心。

我们社会对待个人的态度,总是从怀疑出发,我们习惯性地把别人想成坏人。

却忘了,一个健康、文明、和谐的社会体系中,我们应当秉持着善意去对待每一个未曾对我们造成伤害的人。

若人人皆擅自指责他人,且这种指责并非基于合理的依据或者确凿的证据,仅仅是凭借主观臆测或者无端猜忌,那么这个社会的信任基石将会逐渐崩塌。

一个健康积极的社会,对待个体的态度应当是以善意为出发点的。

在未得到确切证据证明其不当行为之前,我们理应先预设每一个人为好人。

倘若人人都心怀恶意,将他人预设为坏人,那么社会中的信任感必将荡然无存,随之而来的可能便是相互猜忌、提防,乃至仇视。

如果任何个体一旦崭露头角,便会成为众矢之的,即刻面临被质疑、被批判、被消灭的命运。

姜萍的事情,我们触及的不仅是一场数学竞赛的波澜,更是社会心态与价值评判的一次深刻映射。

一位年仅17岁的中专女生,却在阿里巴巴全球数学竞赛中脱颖而出,位列全球第十二。

这犹如一颗石子投入平静的湖面,激起层层涟漪。

其背后映射的,是社会对于才华、身份与偏见的复杂交织。

这位少女的成就,挑战了传统认知中的“学霸”形象。

她的胜利,不是在象牙塔内,而是在人们普遍认为与数学高深殿堂相距甚远的中专学校。

她的故事,是对“天才无问出处”这一理念的生动诠释。

对于姜萍,我们更应该给予她肯定和鼓励。她的成功,并非偶然,而是她努力的结果。我们不能因为她的出身,就否定她的努力和成就。

在这一事件中,姜萍或许只是一个无辜的旁观者。

她的故事被不同的人解读成不同的版本,成为了社会心态的一面镜子。

真正的悲剧在于,一个本该激励无数普通人勇于追求梦想的故事,却成了文人相轻现象的又一例证。

在这个互联网且信息爆炸的时代,我们似乎越来越难以给予他人最基本的信任和尊重,而这种缺失,正是构建健康社会的一大障碍。

我们应当倡导的,是一种基于理性与善意的社会评价体系。

面对不寻常的成功,我们首先应保持开放的心态,鼓励探索和验证,而非急于贴标签或否定。正如历史所见证的,许多伟大的成就往往源自那些不被看好的角落。

姜萍的故事,无论最终真相如何,都应当成为一次警醒,提醒我们反思社会的价值评判标准,以及我们对待他人成就时的心态和态度。

最后,让我们回归教育的本质,它不应是阶层固化的工具,而应是挖掘潜力、促进公平的伟大事业。

姜萍的成功,让我们看到了我国教育的问题。

我们不能让一个中专生,因为出身而受到歧视。

以往我们过于重视学历,而忽略了人才。

有些高校,宁愿招收那些唱歌、跳舞、打球有特长的学生,也不愿给姜萍一个机会。

这不禁让人想起清华学子蒋南翔的那句话:“华北之大,竟容不下一张安静的书桌!”

如果清华、北大、浙大等这样的高等学府能以更加包容的姿态,为像姜萍这样的年轻人提供机会,让他们在大学里深造,发掘自己的潜力。

那么这不仅是对个人命运的改变,更是对整个社会创新活力的激发。

我们应该反思,我们的教育制度,是否公平?

我们的社会,是否给予了每个人发展的机会?

我们不能让一个有才华的人,因为出身而埋没。

我们应该从善意出发,相信每个人都有自己的价值

我们应该给他们一个平台,让他们展示自己的才华,让每个人都有机会实现自己的梦想。

在这个快速变化的世界里,让每一个角落的光芒都有机会照亮前路,或许才是我们最应追求的愿景。

作品声明:内容取材于网络