四大文明古国——古埃及、古印度、古巴比伦和中国,作为人类历史上最早崛起的文明摇篮,长久以来便吸引着世界的目光。

但细心的人会发现,尽管古埃及、古印度和古巴比伦仍然存在其现代的国家形态,但国际社会却只承认中国。

对此,一位英国教授马丁·雅克也曾提出过疑问。

那么,为什么同样是四大文明古国,只有中国被承认?这其中有什么特殊原因?

文明的起源

文明的起源中国的文明起源于黄河流域,黄河,作为我国的母亲河,不仅仅是水源的提供者,它的存在赋予了这片土地历史的厚重感。

最初,黄河只是一些源头汇聚而成的小河流,渐渐地,它孕育了广袤的农田和充足的水源,成为了中华文明的根基。

这里诞生了尧、舜、禹等传说中的英雄人物,他们在黄河流域为中华民族的文化奠定了基础。

与我国的黄河类似,古印度的文明也源于一条伟大的河流——恒河。

恒河对印度的意义,早已不仅仅是自然资源的供给者,它在印度文化中的地位几乎无可替代。

印度人不仅把恒河视为生命的源泉,还将它视为神圣的象征,每年的节日里,成千上万的信徒会朝拜恒河,将自己从尘世的罪恶中洗净,期望得到神灵的庇佑。

尼罗河,作为世界第一长河,则是深刻地影响了古埃及文明。

每年,尼罗河都会因季节性洪水而泛滥,带来大量的泥沙,滋养了沿岸的土地。

正因为这一独特的自然现象,古埃及的人民形成了高效的农耕模式,甚至发明了灌溉技术,利用尼罗河的水源来灌溉土地。

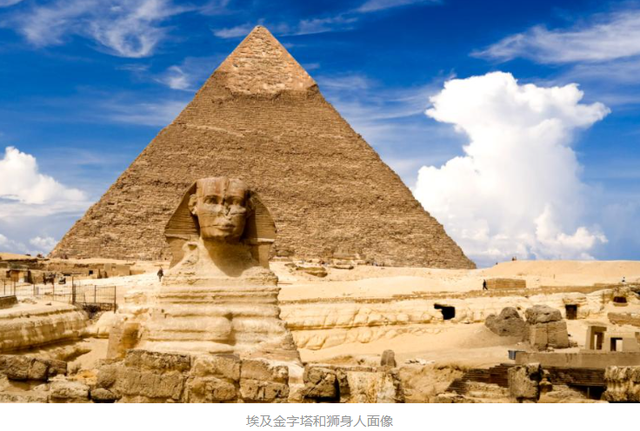

同时,尼罗河也孕育了伟大的法老王朝,塑造了以金字塔和法老陵墓为代表的雄伟建筑,同时也诞生了埃及独特的宗教文化,深刻影响了埃及人对死后世界的看法。

在美索不达米亚地区,两河流域的文明也在底格里斯河与幼发拉底河的滋养下发展壮大。

尽管这两条河流不像黄河和恒河那样被赋予神圣的宗教意义,但它们的水资源依然为两河流域的农民提供了丰盈的粮食。

底格里斯与幼发拉底河的水流,稳定而适宜灌溉农业,使得两河流域成为了古巴比伦、古苏美尔等文明的发源地。

两河流域的居民利用这两条河流的水源,发展出了灌溉农业,推动了城市文明的发展。

两河流域的文明,凭借其极为发达的农业体系、先进的数学和天文学成就,成为了古代世界的一个重要中心。

可以说,四大文明古国的诞生,均得益于这几条伟大河流的滋养,但随着时间的流逝,一切发生了变化。

文化的传承

文化的传承中国、古埃及、古印度、古巴比伦四大文明古国,虽各自拥有悠久的历史和辉煌的文化成就,但在漫长的岁月中,它们的文化经历了截然不同的命运。

对于我国而言,这条文化传承的脉络从未断裂,而古印度、埃及和巴比伦的文化却因不同的原因遭遇了断层,甚至在某些时刻,文明的核心几乎丧失。

我国的文化传承历经了数千年的积淀与发展,从远古的夏、商、周到后来的秦汉唐宋,乃至近现代的中华民国与中华人民共和国,文化的基因始终延续不绝。

而中华文明的独特之处,便在于它的文化和制度不断自我调整、创新和整合。

尽管经历了无数的朝代更替,民族融合,甚至外族的统治,我国的核心文化——汉文化,依然未曾被抛弃,反而在不同的历史时期得到了进一步的丰富与发展。

特别是在汉朝及其以后的各个朝代,文化不仅没有断层,反而通过精细的文献整理和文化实践得到了不断的延续。

无论是秦始皇的文字统一,还是汉武帝的儒学推崇,乃至唐宋的文化繁荣,每一代人都在传统的基础上做出了独特的创新。

另外,在历经外族入主中原的过程中,汉文化并未被摧毁,而是被融合与延续。

例如,鲜卑族的北魏通过孝文帝的改革,成功实现了“汉化”,而清朝的建立更是表明了即使是外来统治,也能够迅速接受和继承中国的文化体系。

正是这种文化的包容性和适应性,使得中华文明能够历经千年风雨,依旧生生不息。

反而,古印度的文化传承却远不如我国那样顺畅。

在印度,虽然早期文明,如哈拉巴文化和摩揭陀王国,曾有过辉煌的成就,但随着外来民族的入侵与统治,印度的文化逐渐发生了断层。

尤其是雅利安人的入侵,这种外来文化与本土文明的碰撞,促成了印度社会深刻的变革,并导致了“种姓制度”的建立,这一制度固化了社会阶层,阻碍了文化的自由流动与创新。

此外,印度长时间的分裂状态,使得各地的文化无法像中国那样形成统一的文化体系。

随着时间的推移,印度的文化遗产逐渐被外来统治所改变,直到英国殖民统治时期,印度的传统文化几乎面临着全面的断层。

同样,古埃及的文明也未能避免文化的断层。

最初,埃及的文明由法老主导,金字塔、象形文字以及对死后世界的哲学思考,构成了古埃及文化的核心。

但随着公元前332年亚历山大大帝的征服,古埃及的传统文化受到了极大的冲击。

尽管埃及曾在托勒密王朝时期短暂恢复了一些文化的自主性,但在公元前30年,埃及被罗马征服,成为其一部分,古埃及的宗教、文化逐渐被罗马和后来的阿拉伯文化所同化。

阿拉伯征服之后,伊斯兰文化的影响彻底改变了埃及的面貌,古埃及的宗教和语言几乎完全消失,留下的只是断裂的遗迹与无法恢复的文化记忆。

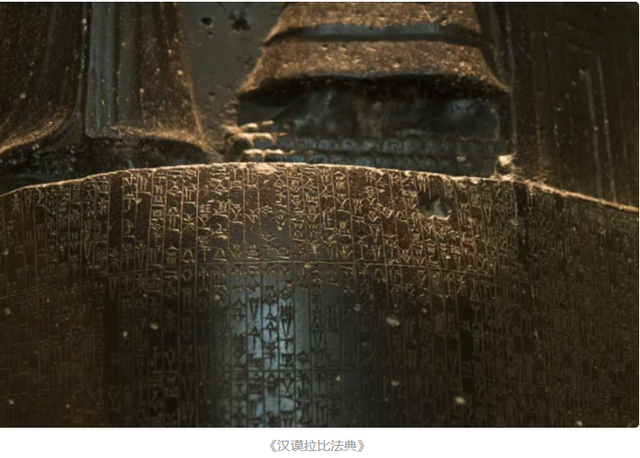

至于古巴比伦,其文化的断层几乎是彻底的,古巴比伦的辉煌,集中在汉谟拉比法典、巴比伦空中花园以及对数学与天文学的贡献等方面。

但巴比伦的命运并不长久,公元前539年,巴比伦帝国被波斯帝国吞并,随着波斯的统治,巴比伦的文化逐渐被边缘化。

尽管巴比伦后期曾短暂复兴,但巴比伦不仅失去了政治与军事的控制,更失去了文化上的独立性,整个文明也随之渐渐沉寂。

对此,只能说,文化的传承与断层,往往取决于社会的开放性与适应性,而我国的文化之所以能够经历千年而不衰,得益于其文化的深厚底蕴、强大的包容性以及不断自我更新的能力。

相较之下,古印度、埃及和巴比伦的文化则因外来入侵、内部制度的束缚,逐渐陷入了断层,最终未能完全传承下去。

正是这种文化上的持续性和适应性,使得我国文化最终能够在世界舞台上占据独特的地位,并获得全球的认同。

中国在全球化中的地位

中国在全球化中的地位除此之外,随着全球化的推进,世界各国的文化逐渐相互交融、碰撞、融合,我国的文化在这一过程中扮演着越来越重要的角色。

不同于古印度、古埃及和古巴比伦文明的逐渐消逝,我国的文化在近代通过一系列的政治、经济、社会和文化变革,重新焕发了强大的生命力,并逐步成为全球文化的重要组成部分。

从19世纪末的清朝自我觉醒,到20世纪初的新文化运动,再到今天中国崛起为世界经济强国,中华文化的影响力和认同感在全球范围内不断扩大。

进入21世纪,中国的文化地位进一步提升,尤其是在世界经济和政治舞台上,我国的崛起不仅仅是经济上的力量崛起,更是文化的复兴和传播。

我国文化的强大生命力,不仅体现在其历史遗产的深厚积淀上,更体现在它对现代世界的影响上。

从中国的传统文化元素,如儒家思想、书法、绘画,到现代的电影、音乐、文学,中国文化正通过多种渠道,广泛传播到世界各地,成为全球文化交流的一个重要组成部分。

北京奥运会和上海世博会等重要国际活动,也成为了展示中国文化的窗口,向全世界展示了中国的历史、艺术、哲学、甚至日常生活中的文化特色。

尤其是在亚洲,随着我国经济的崛起,越来越多的国家和地区开始向我国学习,学习我国的管理模式、文化理念乃至生活方式,形成了与中国的密切文化交流。

另外,随着“一带一路”倡议的实施,文化交流也成为了中国与世界其他国家加强合作的重要途径。

通过文化交流,中国不仅仅是经济上的合作伙伴,更逐渐成为全球文化的推动者之一。

中东、非洲、欧洲以及拉美国家,都在这一倡议下与中国展开了广泛的文化交流和合作。

中国的语言、思想、哲学逐渐在这些国家扎根,培养了大量的中国文化爱好者和学者,中华文化的影响力持续扩展。

在文化认同方面,中国的文化之所以能够在全球范围内取得认同,并成为世界文化的一部分,部分原因在于中国文化的包容性与适应性。

中华文明从不排斥外来文化,相反,它通过历史上的吸纳与融合,形成了多元的文化内涵。

无论是汉族的儒家文化,还是唐朝时期的佛教传入,抑或是清朝与西方文化的接触,中华文化始终能够吸收外来文化的精髓,并与自身的传统文化相融合。

这种文化的包容性,使得中国文化在世界范围内具有了广泛的适应性,能够被不同文化背景的人们接受、学习和认同。

总之,中国文化在全球化进程中的崛起,正是源自于它数千年的传承与创新,它从未因历史的变迁而消失,反而随着时代的步伐,不断更新与发展。

如今,在全球舞台上,中国已经成为了一个有着广泛影响力的重要文化力量,展现了强大的生命力与适应性。

同时,这也成为了为何四大文明古国中,印度和埃及还在,却只承认中国的最好诠释。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!