【先来讲满汉郎中的分工问题】

在六部各司的职官体系中,郎中与员外郎的配置数量颇为可观。以刑部为例,作为职官人数居首的部门,其郎中设38员,员外郎设46员。具体到各部门,大致每个司配备满、汉郎中2至3人,满、汉员外郎2至4人。

从官阶品级体系来看,郎中位列正五品,员外郎则属从五品。以现代行政职务类比,郎中相当于正司长,员外郎类似副司长。然而,如同尚书与侍郎,郎中与员外郎之间并非传统意义上的上下级隶属关系,而是基于政务分工各有侧重。

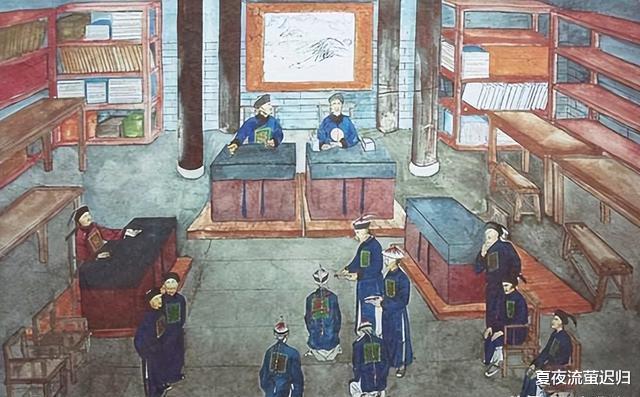

在封建官僚体系中,六部之下各司职的运作具有相对独立性。基于此,各司职皆配备专属司印。与尚书一职相仿,掌管司印者在名义上被认定为该司职的最高长官,在官方文书中,其被正式称作“掌印”。

在清代的官僚体制中,六部各司的掌印职责,通常委派满司官承担,此安排与当时奉行的“重满抑汉”基本理念相契合。然而,需注意的是,满司员群体大多并非通过科举正途出身,在文化素养方面,相较于汉司官存在一定差距。基于这一现实状况,各司内具有重要意义的文案工作,实际上多由汉司官主导负责,在官方行政语境中,将承担此项工作的汉司官称作“主稿” 。

基于此,各司之中出现了“掌印”司官与“主稿”司官的分野。在常规状态下,吏、户、礼、兵、工这五部的行政事务,均由满籍掌印司官承担主要职责,相较而言,汉籍司官在职位层级上处于相对较低的位置。

刑部则属特殊情形。刑部肩负全国司法事务之主管职责,对于律例的精准把握与熟练运用要求极高。然而,满族司官长期以来对律例缺乏深入了解与钻研,即便位居掌印之职,亦难以在实际事务中真正掌控局面,主导决策。

自乾隆朝以降,刑部体制发生显著变化,汉主稿司员于刑部的地位逐步擢升。部分汉司官凭借卓越的专业素养,获堂官赏识,进而被赋予更为重要的政治地位。

刑部主稿地位较其他五部更为重要,原因何在?在处理刑事案件时,同一司署内数位司官需先行研讨商议,之后由主稿负责拟定处理意见,并向堂官进行呈报,此流程在刑部政务运作中被称作“回堂” 。

在清代,主稿的汉司员被赋予直接向堂官奏报的职权,由此彰显出其独特的政治地位。据相关史料记载,乾隆年间,刑部对主稿一职的重视程度甚于掌印。主稿者需满足两项关键条件:其一,应谙熟律例,洞察事理,对各类案件能形成独到且精准的见解;其二,需具备严谨的行文风格与流畅的文字表达能力,以确保文案撰写规范、表意清晰。

从文化水平与法律素养维度审视,这两项条件仿若专为汉族司官量身定制。彼时,汉族在文化程度及法律素养方面展现出显著优势,相较于满族,呈现出压倒性的领先态势。

自乾隆中期以降,司法体系渐趋完备。在此背景下,刑部各司之运作格局发生显著变化,主稿于刑部各司中的地位超越掌印。刑部堂官对主稿颇为青睐,由此,汉司员在本司的地位逐步稳固,最终确立其在本司的主导地位,成为本司事务的核心负责人。

需明确,上述所论仅局限于刑部之情形。而其余五部的架构模式,则呈现出以掌印满郎中居主导地位,主稿汉郎中起辅助作用的态势。

【再来讲郎中与员外郎的分工】

六部作为国家重要行政机构,承载着繁杂的政务。其中,户部执掌钱粮财政,刑部主管司法刑狱,二者事务尤为繁重。以刑部而言,其各司按省份划分职责,专司一省刑名事务。每逢秋审之时,刑部会从各司临时调配人员,充实秋审处力量,以确保秋审工作的有序开展。

在常规体制下,刑部各司的整体事务由满汉郎中统筹把控。而员外郎则专注于各项具体事务的管理执行。于案件审理环节,通常以员外郎与主事充任主审官员,郎中一般较少直接介入问案流程。仅当遭遇重大刑事案件时,郎中才会亲自参与其中,主导案件审理工作。

遇外省突发重大刑事案件时,朝廷常选派刑部尚书或侍郎充任钦差大臣,亲赴案发地主持审理工作。与此同时,员外郎随员协同办差,而郎中则留任本部司署,肩负本司全盘事务的管理职责。

从职能架构而言,郎中作为某一司署的最高行政长官,其职责主要聚焦于掌管印信或负责重要文稿的拟定,通常较少被委以离京外出执行公务的任务。与之相对,员外郎作为辅助郎中开展工作的副职,因其具备一定的行政阅历与经验,往往承担着某一特定领域具体事务的主持工作;此外,他们亦常受朝廷中枢或堂官的委派,前往各省处理相关政务事宜。

需明确指出,六部郎中与员外郎在数量上颇为可观,构成中级京官的核心部分。其中,员外郎一职,多设有满缺、宗室缺及蒙古缺,这些职位大多用于安置旗人。在当时的官场体系下,诸多官员终其一生,都局限于这一阶层,晋升空间极为有限。

依据清代官制体系,郎中与员外郎,因于六部司职,熟稔行政事务,专业素养颇高,故而其外放任道员、知府之情形颇为常见。当此辈于京师仕途遇挫之际,外放任道府之职,不失为一可行之径。