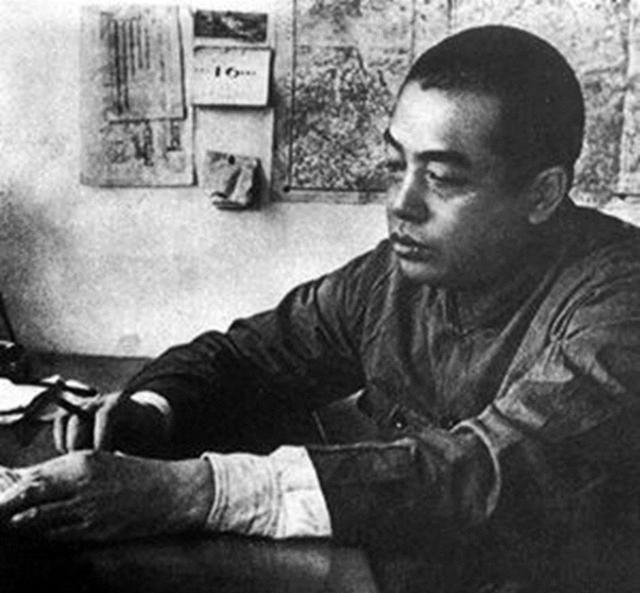

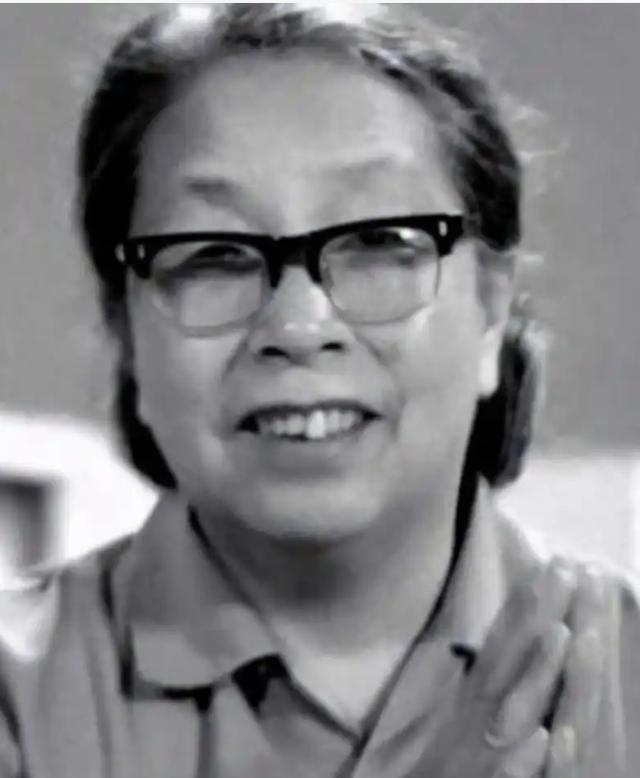

彭德怀是中国人民解放军的重要创建者与卓越指挥员之一,以其在战斗中的勇猛与谋略闻名。毛泽东曾这样赞誉他:“地势险峻,道路崎岖,军队如龙般穿梭。谁能英勇无畏地挺立马上,唯有彭德怀将军。”不过,这位军事上的巨人,在个人生活中却历经了不少艰难与挑战。

彭德怀元帅的情感历程中,曾三次经历深刻的恋爱关系。然而,这些恋情都因各种艰难险阻而未能走到最后。在他的一生中,遗憾地未能拥有属于自己的孩子。

彭德怀年轻时曾对表妹周玥芬抱有深情,两人自小便形影不离。双方家庭一度商议过他们的婚事。然而,当彭德怀离家投身革命事业后,周玥芬的命运发生了剧变。由于父亲无力承担对地主的债务,她被迫面临以身抵债的困境,最终选择了从悬崖一跃而下,以此捍卫自己的清白与尊严。

1922年,时年24岁的彭德怀,在他人牵线下,与乡村姑娘刘细妹结为连理。彭德怀对这段婚姻抱有厚望,他还亲自为妻子更名为“坤模”,意在期盼她能成为女中豪杰。他亲自指导她学习读写,梦想着两人能携手共创一个进步的新式家庭。

然而,幸福的时光并未持续太久,鉴于革命斗争的紧迫性,彭德怀在领导起义后,不得不与爱人分别,踏上了前往井冈山的征途,自此,他们之间的联系便中断了。

岁月流转,待到二人重逢之时,刘坤模已误听关于彭德怀逝世的不实传闻,且在父命难违之下,另择良人成婚。彭德怀唯有强忍泪水,默默目送昔日伴侣离去,此番相遇,弥漫着哀愁与无力之感。

经历了一系列的失败后,彭老总对爱情的态度逐渐变得冷淡,他在心中默默决定,今后不再涉足婚姻。这一决定,在很大程度上导致了他在此后十多年的时间里,对婚姻相关话题保持缄默。

尽管彭老总本人对此已不再抱有希望,但周遭的人依旧关心着他的个人生活,私下里为他的婚姻大事忧虑不已。

1938年秋季,彭德怀将军再次回到延安,出席中国共产党的一次关键性会议。那时,他已经步入不惑之年,却依然保持着单身状态,这一情况引起了众多老同志的关心。

延安,作为革命活动的中心,吸引了大量来自五湖四海的热血青年及具有杰出才能的革命女性。针对彭德怀总司令的个人婚姻大事,许多人积极提出意见和建议,希望能帮他找到合适的另一半。尽管进行了多种尝试,但结果依然不太理想。

彭德怀的个人吸引力显而易见,他的胆识与才智赢得了众多人的尊敬,然而他始终委婉地回绝了那些自发表达的好感。

那年初期,八路军的主要指挥中心转移到了山西省洪洞县的马牧村庄,彭德怀身为八路军的重要指挥官,因其卓越的军事成就和影响力,成为了国内外众多媒体记者关注的焦点。

一位外国女记者,拥有金色的头发和碧蓝的眼眸,向彭老总表达了她真挚的情感。她深知战争的严酷以及军人所面临的不稳定生活,但即便如此,她依然鼓足勇气,向彭老总坦诚心迹:“我对你心怀爱意,哪怕未来的道路布满艰难险阻,我也愿意与你并肩前行。”

不过,经过慎重考虑,彭老总礼貌地谢绝了这份来自异国的情谊。

尽管彭老总对情感事务保持淡然态度,他的战友们却对此难以视而不见。在众人看来,身为八路军副总司令的彭德怀,依旧孑然一身,这成了大家心中的一个牵挂。于是,部队里不少人开始主动为他介绍对象,然而彭德怀总是找各种借口礼貌地回绝了这些好意。

面对这般情境,众人皆感束手无策,一时不知所措。这时,八路军386旅的指挥官陈赓挺身而出,他坚定地告诉大家:“不要忧虑,我有对策,定能吸引彭副司令的注意。”

尽管众人对陈赓的信心抱有疑虑,因为之前多次努力均未取得成果,但这并未削弱陈赓的自信。他重申道:“我们各自已成家立业,不能让副总司令孤老一生。请相信我,我定能达成目标。”

陈赓采用了一种别出心裁的方法,得知彭德怀在繁忙的工作之外热爱篮球运动,他决定筹划一场篮球比赛,以此引起彭德怀的关注。

赛事当日,彭德怀确实展现出了浓厚兴趣,对赛场上的进展全神贯注。

比赛结束后,陈赓抓住时机询问:“领导,感觉如何?”彭德怀满意地点评:“挺好,相当出色。”在深入了解情况时,彭德怀特别提到了某位球员的优异表现,她是个身材高挑、佩戴眼镜的女孩。

陈赓随即介绍道:“这位是浦安修,毕业于北京师范大学,目前在陕北公学担任教职。她外貌端庄,知识渊博,并且为人高尚。”

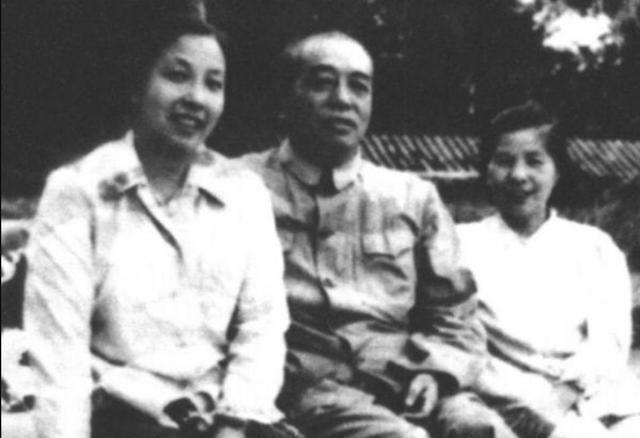

经由陈赓的妥善筹划,彭德怀与浦安修不久便得以相见并逐渐熟络。日子一天天过去,在彼此自然的交往中,两人的关系日益深厚,最终决定携手步入婚姻殿堂,成为伴侣。

婚后,彭德怀对与浦安修的关系极为重视。由于年龄比妻子大二十岁,他深感这份情谊的珍贵,对她关怀有加。浦安修也深知彭德怀在革命事业中的种种不易,主动负担起料理他日常起居的任务,成为了彭德怀生活中不可或缺的支柱。在浦安修的细心照料下,即便是平日里严肃刚毅的彭德怀,也不禁展现出温情脉脉的一面。

1942年,日本军队增强了对抗日根据地的攻击频率。在这期间,浦安修在一次紧急撤离的过程中意外地与队伍失去了联系。历经五天的不懈搜寻,人们终于找到了她。由于连续多日的徒步跋涉,她的双脚布满了重重叠叠的水疱。彭德怀见到此景,内心深感痛惜。

观察到彭德怀脸上焦急的神色,一名年轻士兵半开玩笑地提议:“彭总,您不去看看浦安修同志吗?”彭德怀表面上板着脸回应:“她是文人,多锻炼锻炼有好处,不必大惊小怪。”然而,夜幕降临之时,彭总却亲自端起了洗脚盆,为妻子洗脚,并小心翼翼地处理她脚上的水泡,轻声安慰:“往后尽量走平路吧。”

彭老总对妻子展现出极大的关怀,源于他内心的歉意与亏欠感。他曾动情地向旁人透露:“我给浦安修的照顾远远不够,她外表出众,内心也极为善良,但我常常不能伴其左右。每当想到这点,我都深感自责。”

在战争的艰苦条件下,浦安修的身体状况日渐变差,体重不断下降,这让彭德怀深感忧虑。一个冬日,浦安修不顾寒冷,前往彭德怀的住处探望。彭德怀看到后,立即指示警卫员:“把吃的拿上来。”

随后,一名年轻士兵端着一个搪瓷盆走来,盆中盛着用核桃与红枣熬制的汤。彭老总先是轻轻触摸了汤面,估量其温度,随后平和地说:“核桃红枣汤很滋养,有助于你恢复体力。”接过盆子的浦安修关心地询问:“这些东西从哪弄来的?我们不能搞特别对待。”彭德怀连忙澄清:“这是我拿自己的津贴购置的,见你身子虚弱,得好好补补。”

浦安修心中涌起一股暖流,得知依据中央规定,八路军高级将领如彭老总,其月薪津贴仅为5元。然而,战时环境特殊,实际所得往往大幅缩减,仅余数角。由此推断,彭老总赠予她的这些滋补品,近乎耗尽了他整月的津贴。

在彼此扶持与关心的环境中,他们携手经历了战火纷飞与挑战重重的时光,一起创造了一段历经生死考验的爱情传奇。

不幸的是,这份深厚的情感最终没能走到最后,变成了一段令人感慨的过往……

彭德怀将军与浦安修女士均历经战争洗礼,尽管工作常常使他们不得不长期分隔两地,但他们之间的默契与支持从未改变,成为了对方坚实的依靠。他们深知,作为伴侣,理解对方的职责与使命至关重要。即便距离遥远,心中的那份牵挂与信任却如影随形。无论是面对战争的残酷,还是日常工作的繁忙,两人都能相互扶持,共同前行。可以说,在彼此的心中,他们早已成为不可或缺的存在,是对方在艰难岁月中的最大慰藉。这份情感,超越了时间与空间的限制,成为了他们共同前行的动力。

但在那个不稳定的时期,彭德怀将军不得不把家从中南海的永福堂搬到北京西郊的挂甲屯,一处称作吴家花园的居所。与此同时,浦安修大部分时间都留在北京师范大学的宿舍里,鲜少回家,大多数情况下,只有周末才能与彭将军团聚。

在这种难得相聚的时光里,两人的关系逐渐出现了问题。进入1959年,浦安修因工作压力巨大而感到十分疲倦,工作上的重负不断加深,导致她与彭德怀之间的关系愈发紧张,最终,她决定提出结束婚姻。

得知离婚提议后,彭德怀长时间未发一语,最终平静地表达了自己的想法:“此事责任不在你,亦不在我,我们找个时间,深入交流一番,之后友好地结束这段婚姻。”

某日,浦安修前往李园,意图与彭德怀当面商讨离婚事宜。彭德怀位于后院凉亭之中,正专心致志地为一只梨子削皮。待梨子去皮完毕,他将其一分为二,随后将其中一半递给了浦安修,语气沉稳地说道:“若你已决定离去,便接受这半只梨。我会尊重你的选择,只是我自己不会品尝。”

经过片刻的迟疑,浦安修最终接过了那半只梨,静静地吃完,随后默默离去。彭德怀独自一人,注视着她的背影,久久未发一言。

当时,离婚的程序并不顺利,浦安修向中央有关部门正式提出了离婚的申请。这份申请经过层层传递,最终转到了邓小平的手中。邓小平审阅后,在文件上作出批示,指出这是个人私事,中央层面不宜介入。据此,离婚事项被暂时放在了一边。

彭德怀与浦安修虽在法律上保持婚姻关系,但实际上已无日常交集。到了1974年9月,彭德怀因患结肠癌病情迅速恶化,相关部门联系浦安修,询问其是否愿意前往看望。然而,基于一系列复杂因素,浦安修最终决定不去看望彭德怀。

浦安修与彭德怀共同经历了许多艰难岁月,她对他的情感一直深埋心底,难以忘怀。得知彭德怀去世的消息后,她每日都沉浸在深深的自责之中。

1978年,党的十一届三中全会举行后,中央重新评估了彭德怀等人的历史功绩,并作出决定,补发彭德怀以往未领取的稿酬及薪金。需要注意的是,尽管浦安修与彭德怀已商定离婚,但手续一直未正式办理,因此从法律角度看,他们依然保持夫妻关系。

因此,中央政府把补发的款项以及彭德怀的私人物品一并转交给了浦安修。浦安修接到这些物品时,既惊讶又难过。她懊悔自己未能与彭德怀道别。多年的分隔,加上彭德怀去世的事实,让她内心充满了更深的自我责备。

彭德怀遗留下的物件涵盖了他的私人藏书、军事用具及日常所用之物。浦安修并未擅自做主,而是主动联络了彭德怀的亲属,即侄子彭梅魁与侄女彭钢,共同商议这些遗物该如何处置。

经过细致的商议,众人达成一致意见,浦安修将留存彭德怀的藏书,其中包括珍贵的马克思、恩格斯及列宁著作全集,以此缅怀彭德怀的精神遗产。彭德怀生前曾使用的军事器械,例如手枪,则计划捐赠予国家军事博物馆,旨在让更多人深刻认识这位杰出人物的一生。至于家用电器及其他日常用品,则由彭梅魁与彭钢接管,便于他们的日常生活所需。

关于彭德怀补发的薪资及稿酬,总计达到了48,000元,这在当时是一笔不小的数目。尽管该款项原本是国家为了保障浦安修的晚年生活而给予的补助,但她坚决拒绝使用。浦安修遵循彭德怀生前的想法,计划将这些资金按需分配给需要帮助的人,若有剩余,则全部捐赠。

1974年之际,彭德怀元帅于北京301医院接受治疗,他意识到自己时日无多。在这紧要关头,他决定向挚爱的侄女彭梅魁表达最后的遗愿。彭德怀对彭梅魁及其丈夫多年来的默默付出心存感激,他们为支持他的生活和医疗费用,不惜变卖家产。

他心中同样牵挂着忠诚的警卫员景希珍,这位自青年时代起便与他并肩作战至中年的伙伴。景希珍始终是他不可或缺的帮手,肩负着沉重的家庭责任——妻子、三个子女以及年迈的双亲均需他照料,生活颇为不易。彭德怀依然记得,自己曾指导景希珍学习文化,亲眼见证了他由一个稚嫩的青年逐步蜕变为一个成熟稳重的中年人。

彭德怀曾省下一笔钱,意在提升景希珍的生活状况,于是给了他3000元。但出于某些原因,这笔资金目前处于被限制使用的状态,这让彭德怀内心深感忧虑。

彭德怀临终前几天,向彭梅魁交代了他的最后愿望。他提出,一旦他的存款能够顺利解冻,他希望这些资金能被分配给身边的亲属及多年忠诚的随从人员。他指示:“我离世后,若存款得以解冻,你和景希珍各获得三千元。此外,跟随我多年的綦魁英秘书和赵凤池司机,他们生活艰辛,也应得到一份,以保障他们的晚年生活。这是我作为长辈的一点心意,你见到他们时,记得代我问好。”

彭梅魁听闻后,眼眶瞬间湿润了。她深情地凝视着彭德怀饱经沧桑的脸庞,双手紧握不放,嗓音颤抖地承诺会完成他的未竟之愿。

彭梅魁向浦安修转达了彭德怀的遗愿后,浦安修遵循这一意愿,合理地将资金分配给了彭德怀的侄子、侄女及其各自家庭。此外,她还保证了长期受彭德怀信赖的秘书、司机及警卫员均获得了相应的份额。

首批资金分配完毕后,余额为32,000元。浦安修针对这部分剩余资金制定了计划,打算用来完成彭德怀元帅生前遗留的心愿及处理其身后事宜。彭元帅的愿望质朴无华,却饱含深情。

彭德怀将军在繁忙的日程中抽空探访了故乡乌石镇,他萌生了用个人积蓄援助乌石小学的念头,意在提升当地的教育环境。然而,由于新中国初期军事事务冗杂,加之个人后续历经波折,这一善举始终未能付诸实践。

于是,浦安修从余下的32,000元款项中划拨了10,000元,资助了彭老总故乡的乌石小学。这项捐助在彭德怀纪念馆有所记载,至今仍保存着那份独特的捐款凭证。

乌石小学接收浦安修的资助后,对原先老旧的校舍实施了整体改造,转变为崭新的砖瓦建筑。1998年,军委副主席张震上将亲临乌石小学,参与彭德怀元帅百年诞辰纪念活动,同时宣布将学校命名为“彭德怀希望小学”,以此铭记彭德怀对教育事业的贡献。

首批与次批款项合计26,000元分配完毕后,彭老总补发的48,000元经费中还结余22,000元。浦安修利用这笔剩余款项来处理彭老总身后事宜,首要任务是偿还公祭活动中所借的资金,接着补缴了彭老总累积多年的党费欠款。此外,她还从中划拨了10,000元至人民银行总行,旨在助力国家现代化建设。

完成这些事务的处理后,剩余金额为4,000元。浦安修没有将这些钱留作个人使用,而是全部用于支持彭德怀历史研究小组的运营费用。

浦安修此举的动机显而易见,鉴于那个特殊历史时期,彭德怀常被误解,尤其是一些年轻人对他知之甚少。她深感为彭德怀编纂传记至关重要,故而以非正式成员的身份,参与到彭德怀传记的编纂团队中。她与团队成员共同努力,不辞辛劳地搜集资料,并与老战友沟通,力求还原历史事实。

浦安修携手其他资深同仁,成功推动了《彭德怀回忆录》的问世。此书帮助当时的民众更加深入地认识这位共和国元帅的生平事迹与卓越贡献。