原创 作者:任子腾 汾阳家 山西

汾阳市作为一座历史悠久的城市,最早可以追溯至新石器时期,春秋时期属于瓜衍县地,战国时期则被命名为兹氏县,之后在漫长历史进程之中先后易名为隰城县、西河县、汾阳县等。汾阳由于特殊的历史原因,诞生了独特的“汾阳王府文化”。在明朝,汾阳城内设有“庆成郡王府”与“永和郡王府”。自永乐至崇祯这两百余年间,王府与汾阳民间不断交流、相互影响,在王府之中可以看到民间风俗的影响,民间也可以观察到自王府之中传出的习惯、风俗以及饮食特色。这种相互融合、相互促进的文化时至今日仍然对汾阳人民的生活有着深刻地影响,“汾阳王府文化”也成为了推动汾阳文化建设的关键部分之一。

明太祖朱元璋生育二十六子,在洪武初年陆续将皇子封藩各地。皇子封亲王,亲王之子封郡王。汾阳城便有两位郡王:“庆成王”,“永和王”。两王府在汾阳开学堂,建立“香火寺”与“净土寺”,还建立“金兰”与“青莲”两座诗社,庆成王朱济炫之孙朱奇汶,乐善好施、儒雅亲民,地方官员“只闻其声,不识其面”。死后,地方名士为其撰写《皇明宗室辅国将军爱轩翁墓表》〔1〕。

北部俺答兵临汾阳,第五代庆成王朱表栾献策,镇国将军朱表梃放出大蜂,蛰死众多敌人,然后上马率军杀敌,解除汾阳之危机。两王府在赈济地方灾情以及人文建设方面也做出重大贡献:“朱知鐨,庆成府宗室,万历二十七年(1599)汾州饥,知鐨率其族输赈。〔2〕”明代薛亨《重修汾州儒学记》:“庆成宗川子夙好学,首捐金百为之倡。”旧城南门街关帝庙、刘村显庆寺、冯家庄毕宿寺等城乡古建均有王府捐助记载。在这种文化氛围之中,汾阳城诞生了许多优秀人士以及名门望族,这一时期也是汾阳文化进一步发展的重要时期。

王府对汾阳城的文化发展起到了重要的推动作用,而王府从京城以及各地带来的文化风俗也与汾阳当地文化进行融合,汾阳民间文化也传入了王府,使得汾阳这座城市的文化丰富多彩,兼容并蓄。而在这种相互作用之中产生了“汾阳王府文化”。

本文试图从史料记载、现今汾阳民间风俗以及地理等多个角度探究汾阳的王府文化及其对汾阳民间风俗的影响,这不仅对于研究汾阳文化发展历程有着重要意义,也有利于明确汾阳文化在全国之中的定位,有助于之后汾阳文化的进一步发展。

一、汾阳王府沿革

山西开三藩,朱元璋三子朱棡就藩太原。洪武三十一年(公元1398年)三月,朱棡死亡。打破了大明北部边境的微妙平衡。建文帝大力削藩,朱棣起兵造反。“靖难之役”后,朱棣登基,因为嗣晋王朱济熺太祖长孙的身份以及晋王府强大的军事实力,永乐帝下令让晋恭王次子高平王朱济烨和第三子平阳王朱济横移居平阳(今山西临汾)“甲子,赐晋王济熺书。令于护卫内拨马步官军四千,随高平王、平阳王于平阳卫府暂居。分原给本府符验二道与之。〔3〕”庆成王朱济炫也被贬到潞州(今山西长治),同时永和王朱济烺因不满自己的封地永和县地僻人稀,奏请改封近地。

永和十年(1412),明成祖下旨让永和王朱济烺与兄长晋恭王第四子庆成王朱济炫一起迁居汾州府。“庆成王济炫……永乐元年徒居潞州,坐擅发驿马,纵军人为盗,被责,召还太原,十年徒汾州〔4〕”“皇帝敕庆成王济炫、永和王济烺:‘朕念尔父骨肉,同气至亲,前令尔兄弟往汾州权住。〔5〕”

两王到达汾阳之后,遂开始修建王府。

庆成王王府是明初城东北的州署改建而成,原本的州署搬移到了今天汾阳城市委、市政府所在地。该王府在明亡之后,清初改为了府文庙,解放后被省二监所占,当年宏伟的建筑,如今荡然无存。

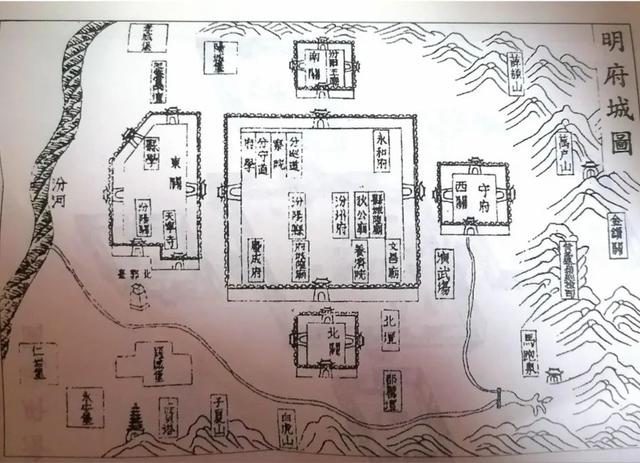

关于永和王府,据《汾阳县志》记载:“明洪武二十四年(1391)设汾州守御千户所。……永乐十一年(1413)改为永和府。”永和王府建在城内西南方位的西府街,大约是今天外贸公司一带(图1)

图1 明府城图(摘自汾州沧桑)

由于两王府一个建在东北,一个在建西北(图1)。时人称庆成王府为东府,永和王府为西府。汾阳也有“东西二虎”的传说。

从第一代庆成王、永和王于永乐十二年(1414)到达汾阳,到崇祯十七年明亡,两王府在汾州历时230年。庆成王延续十一代,永和王延续十代。

值得一提的是,后几代永和王、庆成王的记载十分不详细,甚至多处信息“无

考”,可见明朝万历末期整个国家机器已经十分颓废,许多应该讲究的事情,已经无暇或者无心问津。

李自成攻破汾阳城之后,对宗室大肆屠杀,清代康熙年间也在全国范围内对

明宗室进行捕杀。今天汾阳小南关街有一个又长又窄的小巷名为“杀猪巷”,相传原名为“杀朱巷”,清代把汾阳朱姓人绑成一串,赶进这个巷子,出一个杀一个。

虽然在清代正史没有记载对汾阳朱家宗室子弟的屠杀。但在《汾阳县志·艺文》中记载顾炎武在康熙十三年来汾阳旅居,写下《冬至寓汾州之阳城里,中尉敏滹家祭毕而饮有作》:

一

岁时常祭祀,朝夕自饔飧。

尚是先人祚,谁非故国恩。

枯畦残宿雪,冻树出初暾。

奠酸求何所,邻家借小园。

二

流离踰二纪,怆恍历三都。

堕甑煤还拾,承槽酒旋沽。

荒庭依老桧,空谷遗生刍。

白发偕宗叟,相看道不孤。

三

流离踰二纪,怆恍历三都。

堕甑煤还拾,承槽酒旋沽。

荒庭依老桧,空谷遗生刍。

白发偕宗叟,相看道不孤。

可见,在明亡之后汾阳城的朱家子孙过上了自给自足的生活,但是诗句之中仍然可以感受到生活的困苦与艰辛,可见朱家子弟在清朝的日子并不好过。清朝灭亡之后,汾阳城的朱家子弟开始编修家谱,有的人虽然已经改了姓氏,但是他们名字中间的字仍然按照朱家玉牒的二十字为序。他们在明王朝覆灭之后带着大量关于王府的记忆走近了汾阳的民间,这段时期是汾阳王府文化的第二次发展高峰。

昔日的王府随着一个封建王朝的结束而落幕,曾经的辉煌在汾阳城中已经再难以寻找到富贵王室的气息,但正如德国法学家耶林格说的:“罗马曾三次征服世界,第一次是以武力,第二次是以宗教,第三次则以法律,而第三次的征服也许是其中最为平和,最为持久的征服。”汾阳王府消失在了历史长河之中,但是它的文化却留在了汾阳的大街小巷之中,曾经属于王公贵族的享受,经过汾阳人民的改造已经转变为了汾阳独特文化的一部分,大明的文化也永远存在于汾阳这座城市中并与新时代一同发展着。

二、王府对汾阳民间风俗的影响

(一)八大碗

秦汉时期汾阳隶属太原郡,是北方军事中心通往皇都的重要驿地,各路差役、商贾络绎不绝,饮食交往日见频繁。

这段时期汾阳已经出现了铁质厨具,并且由于全国性的交流,汾阳已经出现了诸如煮、蒸、炒、煨、调的烹饪手法,汾阳饮食的烹调技艺和面点制作也上了一个新的台阶。

到了唐朝,汾阳的饮食文化上升到了新的高度,李白曾给汾阳王郭子仪写过一首诗:

《汾阳王赞》[唐]李白

忠武英声振德威,恩光荡荡古今稀。

八男受爵黄金印,七婿封官碧紫徽。

半壁宫花歌宴罢,满床牙笏肃朝归。

应知积庆源流远,自有云礽拜锁闱。

从诗中可以看出,当时郭子仪的宫殿十分奢华,不难想象唐朝时汾阳的餐饮水平同样不差。事实上唐肃宗封郭子仪为汾阳郡王后,大量王公贵族进入汾阳,宫廷御厨也纷纷涌入,他们带来了那个时候中国乃至世界上最先进的饮食文化,极大促进了汾阳饮食的发展。

到了明朝两王进入,汾阳的饮食文化更上一个台阶,由于王府内饮食细致考究,其规模庞大复杂。每次大型宴会缺人手时便会招募汾阳本地人进入王府帮忙,因此王府的饮食菜肴也传入了民间,在长达两百年的时间里,王府内的饮食文化深刻影响到汾阳当地。而汾阳八大碗是汾阳饮食文化的代表,也是汾阳王府文化在饮食方面的重要体现。

“汾州八大碗”以猪肉、羊肉、鸡肉为主要食材,搭配鸡蛋、白菜、豆腐等,通过煎、炸、蒸、烧等烹饪程序精心烹调而成,对厨师的刀功、火候、调料搭配都有很高的要求,制作一桌“八大碗”往往需要多位厨师合作三、四个小时。

据说,汾阳旧时所讲究的“三八八”宴席(八碗、八盘、八碗),原本出自御宴,而今天的八大碗是汾阳人民两百余年智慧的结晶,也因其独特的制作技艺于2009年入选《山西省第二批省级非物质文化遗产名录》。

汾阳八大碗主要有以下几点特色:

1.选料讲究

受历代王府的影响,汾阳八大碗的选料十分严格,通常要求食材新鲜,并且只取食材的精华部分。由于一般只选用本土食材,地方色彩浓烈。

2.多种烹饪手法搭配

制作汾阳八大碗需要炒、炸、烩、熘、蒸、炖等几种方法搭配,这样每个食材都能发挥出最鲜美的味道,并且利于分类加工,出菜迅速。通常几样食材单另处理,最后加汤熬煮,各样菜肴本味突出,紧密结合。

3.制作精致汾阳八大碗食材造型独特,有浓重的宫廷菜系风格,并且讲究食材与碗的图案、色调搭配,真正做到了秀色可餐,也体现了汾阳人民高超的美学素养。

4.以汤为主汾阳八大碗的核心在汤、精华在汤、灵魂在汤,这也是汾阳八大碗区别与周边其他地方菜肴的独特标志之一,八大碗把美食上升到了养生调理的高度,做到了又好吃又健康。并且熬煮八大碗的汤十分考验技艺,因为这样核心工艺,汾阳八大碗如果作为文化美食产品贩卖会十分有特色与竞争力。

汾阳八大碗,作为山西传统美食的重要组成部分。反映了汾阳的千年变迁与历史渊源,反映了不同历史阶段的社会、经济、文化、科技发展水平、伦理思想,具有重要的历史价值。在新时代的今天,其更应该作为汾阳地方的特色产品大力发展来带动汾阳文化产业的发展。

(二)过四十大寿

在汾阳有独特的过“四十”大寿的习俗,这与明代两王密不可分。

孔子有云:“四十而不惑。”四十岁对于男子而言是事业的黄金期,也是人生的重要阶段。而朱家王室相传普遍寿命比较短,过了四十岁便被视为人生中一个新的阶段,因此大庆祈求长命百岁,祈福消灾。所以受王府影响汾阳一带便有男子过“四十”大寿的习惯。

对于“明朝宗室子弟普遍寿命短因此有过四十”这一说法,我做了简单的考证:明太祖朱元璋,71岁。明惠帝朱允炆,26岁。明成祖朱棣64岁。明仁宗朱高炽 38岁。明宣宗朱瞻基37岁。明英宗朱祁镇37岁。明代宗朱祁钰29岁。明宪宗朱见深40岁。明孝宗朱佑樘35岁。明武宗朱厚照30岁。明世宗朱厚熜59岁。明穆宗朱载垕35岁。明神宗朱翊钧57岁。明光宗朱常洛38岁。明熹宗朱由校22岁。思宗朱由检34岁。

可得明代皇帝普遍寿命是45岁左右(排除最长寿的朱元璋与最短命的朱由校),可见明朝皇帝普遍寿命确实不长。不过考虑到皇帝职业的特殊性,我以历代庆成王的寿命为例,论证是否明朝王爷的寿命也不长。

第一代庆成王朱济炫:46岁。第二代庆成王朱美请:38岁。第三代庆成王朱锺镒:66岁。第四代庆成王朱奇浈:83岁。第五代庆成王朱表栾:87岁。第六代庆成王朱知嫌:75岁。(其余的几代庆成王因为无考或者死于非命不予列入计算行列)

通过计算可知汾阳历代庆成王平均寿命:为65岁。考虑到古代的生产力水平,已经是比较高寿的了,但仍然和四十岁比较相近。因此可以初步判断这个说法是比较准确的,另外本人多方查证,汾阳当地人大多秉持这一说法,并且至今汾阳男子在四十岁会举办宴会邀请亲朋好友,共同庆祝四十岁生日。

如今“过四十”这一习俗具有独特的地域风格,寄托着百年来汾阳人民对美好生活的向往。这种习俗时至今日也成为了王府与民间独特的记忆,在汾阳人人提到过“四十”都会不自觉地提到王府。

(三)汾阳民间婚俗一“相亲”

受王府的影响,汾阳当地有着独具特色的婚俗文化。汾阳“相亲”可以分为六个步骤:说亲、相亲、拣喜日子、合婚、定亲、娶亲。时至今日,这项古老的民间活动有所简化也有所创新,转化为了符合新时代要求的、人民喜闻乐见的民间风俗。

1.说亲

所谓“父母之命,媒妁之言”,现在汾阳的“媒婆”称为“介绍人”,介绍人说亲讲究门当户对,这样结亲可能性才大。不同于旧时的媒婆,现今汾阳介绍人有一整套完整的评定体系,保证结亲双方家境相似、背景相同,甚至男女双方都性格、三观问题也会考虑进去,以最大可能保证结亲成功。

2.合婚

合婚在旧时主要推算男女双方的生辰八字、属相是否相克。民间有:“:鼠羊不到头,白马怕金牛,猪猴一世仇,龙虎永相斗,金鸡啄恶狗。”的说法。

3.相亲相亲是古代汾阳特有的流程。相传汾阳两王府的子弟在结婚前要见一见女子,如果双方心意相和就可以结婚,如果看不对眼就作罢此事。乍一看好像汾阳两王不讲礼法,但仔细想想其实这个环节在封建社会是十分进步的。在封建时代的中国,男女不能私定终身,必须要有“父母之命,媒妁之言。”经常两人明明素未相识就结成一辈子的夫妻,结果引发了许多痛苦的笑话和终身的遗憾。比如:拜堂了,两人还谁都不认识谁,弟弟替残疾哥哥娶了亲,妻子揭开盖头才发现自己的丈夫是残疾人。汾阳王府的这一行为其实也是对封建礼教的抗议,这一环节传入汾阳民间之后大受欢迎。许多善男信女凭此得以有情人终成眷属,留下一段段佳话。时至今日,这个环节也与上一个环节相合并了,因为它的特殊意义我便拿“相亲”概括汾阳民间风俗,以此来纪念留给汾阳人民在封建时期获得美满爱情可能性的汾阳两王府,以及无数为了爱情反抗封建礼教的忠男烈女。

4.定亲男女双方都考虑合适后便可以开始“定亲”。在选对的黄道吉日这一天,早饭在女家吃,午饭在男家吃。双方父母要给儿女送喜钱(现在掏喜钱的范围扩到了直系亲属),20世纪八十年代后,喜钱与彩礼相合并。

此外,男方父母需要准备“喜篮”,里面放上一刀肉、一碗面、四色礼物。女方收到喜篮后需要回篮,将彩礼的一小部分、一两胡椒二两姜(取一代更比一代强之意)、带根艾叶(寓意两人同根相连,恩恩爱爱)、核桃十八个(取合二为一之意)、红枣十八颗(取早生贵子之意)、葱两根(取白头到老之意)、蒜两颗(取精打细算之意),并且把男子送来的肉留下,放入骨头表示孩子是爹的骨,娘的肉。

5.拣喜日子顾名思义,所谓“拣喜日子“就是按照男女双方的生辰八字择选结婚的日子,不过随着现代社会的发展,大多数年轻人会选择在节假日结婚,方便亲朋好友齐聚。

6.娶亲

娶亲前一天晚上一过十二点,便会给新娘煮一个半生不熟的饺子,然后问:“生不生?”新娘会说:“生。”寓意早生贵子,这个习俗从明朝便已存在,此外娘家人还会准备四碟菜,请四个人陪伴新娘,是为了取“事事(四四)如意之意”。一大早,打扫庭室、贴婚联、炸油糕。新娘走前,家父上香敬文,然后给新娘刮脸,并在喜堂前扣一个水桶,新郎坐在上面由舅父为其刮脸。新人刮脸取“从此以新面目出现在人前”之意。随后三声喜炮齐响,娶亲队伍出发。

新娘下轿子之后,新娘家要给“下轿钱”,随后新娘进入新人房与婆母进行替换仪式。这里的替换是指原本的婆婆已经不在是这家人的媳妇而是晋升为老祖,取而代之的是新入门的媳妇。当新娘鞠躬说了吉祥话后,婆母下炕,新娘上炕,新郎到祖先灵前叩拜,脱掉棉衣,与新娘共饮红糖水。

举行婚礼仪式各地有各地的流程,不过在汾阳大体仪式是相同的。司仪开场后,新人拜天地、介绍人、长亲、父母亲、亲朋好友,最后夫妻对拜。之后便可入洞房,整个婚礼便是结束了。

汾阳“相亲”,自明朝发展完善,到了现代逐步发展成为了适应新时代的、具有浓重历史底蕴与地方特色的民间风俗。在现在的汾阳具有极高的推广意义。

三、小结

汾阳文化是“三晋文化”的重要组成部分,而汾阳王府文化作为一种集饮食、婚假、丧葬、工艺等方面的优秀传统文化应当作为汾阳文化中的优秀代表大力发展。目前在快节奏的社会生活的冲击之中,汾阳王府文化中的一些文化部分已经濒危,比如上文提到的“八大碗”,目前真正掌握这项传统技艺的人不超过10人〔6〕,“相亲”也因为各种原因逐渐消失在人们眼中。

“一个地域深层文化基因的改变,必然带来这个地域深层文化个性的变异和弱化”。汾阳王府文化正面临着严峻的形势。

目前汾阳市人民政府正在积极与各方合作,“八大碗”已经作为汾阳重点打造的经营品牌大力发展,并设立专门机构进行品牌传承。

“相亲”,“过四十”等民俗活动随着抗疫形势的好转,以及社会各界的努力已经开始逐渐回到人们的视野中。

不过危机仍然存在,发展仍然要继续。只有今后不断促进汾阳王府文化进行创造性转化与新时代先进文化有机结合,才能保证其长久、持续地为汾阳人民提供精神与物质养料,不断推进汾阳文化的发展。

附录:

感悟

从收集资料到构思再到最后的写作,前前后后删删改改花费了将近两个月的时间,首先由衷感谢“燕园杯”能够举办这样一个有意义的比赛活动。

下面我来聊一下我在整个写作所感悟的道理:历史并不是冰冷的文字,而是一个个人的一生。在搜集汾阳两王的史料的时候这种感觉尤为强烈。我看见了初代庆成、永和王的艰辛,我看见了朱表栾与朱表梃面对外敌的英勇无畏,我看见了两个王府在汾阳城破之时的血雨腥风。我看到的是一个家族的消亡,看到的是一个王朝的消亡。我认识到了,那些历史书上我们习以为常的故事是多么充满魅力,故事里的人不是编造出来的,而是和我们一样活生生的人。

在搜集资料的时候也是一个逐渐增长知识的过程,关于汾阳这座城市原来的记忆在不断充实着我的大脑,原本那些我不熟悉的风俗习惯逐渐明了起来,也感受到了他们的珍贵。另外,对于历史资料的批判鉴别十分的重要。以王府选址为例,光是庆成王的府址就有两三种说法,这需要仔细研读相关史料抽丝剥茧还原历史真相。另外对于“过四十”的考证也是我之前所没有做的,虽然考证过程比较粗糙,但我也感受到了鉴别历史资料的不易,理解到了历史工作者的艰难。由于时间的紧迫以及本人能力的有限,这篇论文所展示的仅仅是汾阳王府文化的沧海一粟,不过我不会停下探索的脚步,今后我也一定会钻研历史,在浩瀚的历史中发现一个又一个宝藏,与一个又一个历史人物对话,感受历史的美妙。

注:〔1〕王恺仁刘瑞祥.《汾州沧桑第一卷》,汾阳,北岳文艺出版社,1998:3722

〔2〕刘廷玉等《明史》诸王列传卷四,北京:中华书局,1974年4月版

〔3〕杨士奇《明太宗实录》卷十三,台北,中央研究院历史语言研究所,1962

〔4〕刘廷玉等《明史》诸王列传卷四,北京:中华书局,1974年4月

〔5〕版乾隆《汾阳县志》海潮出版社.1999年版(据乾隆三十七年刻本影印)

〔6〕汾阳人民政府《省级非物质文化遗产保护项目一一汾州传统宴席制作技艺》,2021年4月22日

参考文献:古籍:

[1]张廷玉等.明史[Z].北京:中华书局,1974年4月版

[2]明太宗实录[Z].台北中央研究院历史语言研究所,1962年 校印本影印:

[1]汾阳县志[Z].海潮出版社,1999年版(据乾隆三十七年刻本影印)