文章是完全免费的!不过里头有些广告,你只需等几秒钟,然后点右上角的关闭按钮,就能接着往下看了。

1896年,晚清时候的大忠臣李鸿章,人称“东方铁腕”,头一回迈进了美国的国门。

之前,他在欧洲逛了好久,领略了什么是真正的工业厉害国家。现在到了美国,看到那些高楼大厦,他心里真是感慨万千。

美国的官员和普通老百姓早就聚在港口,盼着李鸿章能来。他们对这位来自神秘东方大国的“头号大臣”特别好奇。

他们好奇,“清朝”是咋管理比整个欧洲人口加起来还要多的人的呢。

记者去采访他时,他蹦出了几句让人又想笑又想哭的话。

那李鸿章到底讲了些啥呢?

这事啊,得从李鸿章跑了一趟欧美开始聊。

李鸿章在晚清时候,那可是权力最大的官员。他拜了曾国藩这位大官为师,靠着打败太平军的战功,一路升官发财。

他是洋务运动里的领头人物,一手创办了清朝头一支带点现代化模样的部队:淮军。

曾国藩的湘军解散后,淮军就成了清朝手里头唯一能拿得出手的军队了。就连那个挺有名的“北洋水师”,其实也是淮军里面的一部分。

李鸿章那官位,在众多大臣里可是数一数二的,他曾一度坐上了北洋通商大臣和直隶总督的高位。

可在1894年那会儿,李鸿章碰上了他这辈子最惨的一次挫折。

这一年,中日甲午战争打响了。李鸿章费尽心思组建的北洋舰队,没想到被新兴的日本海上力量给打败了,最后整个舰队都完了。

清朝在朝鲜的权益呢,全让日本和俄国给分了。李鸿章没办法,只能硬着头皮,跑到日本去商量事儿。

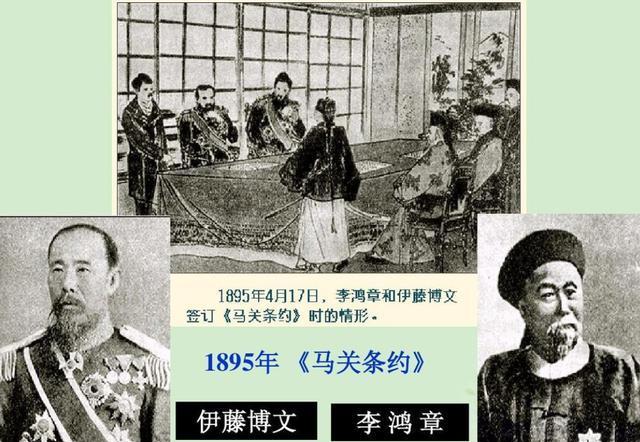

最后,他花了两亿两白银,还签了个让人丢脸的《马关条约》,这才让战争停了下来。

那会儿,李鸿章成了清朝上下的众矢之的,也成了大家茶余饭后的笑料。打那以后,他就从直隶总督的位置上退了下来,成了个没啥事儿干的闲人。

1896年那年的春天,俄国那边的沙皇,就是尼古拉二世,马上就要举办他的加冕大典了。这事儿一传出来,咱们清朝这边就觉得,应该派个人过去道个喜,这样也能让中俄两边的关系更铁一些。

接着,李鸿章在闲置了一年多之后,又被朝廷召回,他带着使团前去道贺。

但是,李鸿章给自己的欧洲之旅添了点“料”。他打算趁这个机会,亲自去瞧瞧那些人们口中的欧洲工业大国究竟是什么模样。

那时候的清朝,虽然早就成了一个不中用的国家,跟外国打仗老是输。但话说回来,烂船也有三斤铁,就算甲午战争打输了,清朝的经济总量还是排在全球前几名。

对于这样一个国家,欧洲那些大国或许心里头瞧不起,但行动上可不敢掉以轻心。因此,李鸿章一到欧洲,立马就成了各大媒体争相报道的焦点。

就连俄国的大作家高尔基,也在他的小说里提到了李鸿章。李鸿章这人,不管到哪,都能吸引大家的目光。

不仅俄国沙皇尼古拉二世跟他关系挺好,就连德国皇帝威廉二世,还有那位有名的强硬首相俾斯麦,都对他挺给面子的。

所以,李鸿章确实瞧见了挺多他心里盼着见到的事儿。

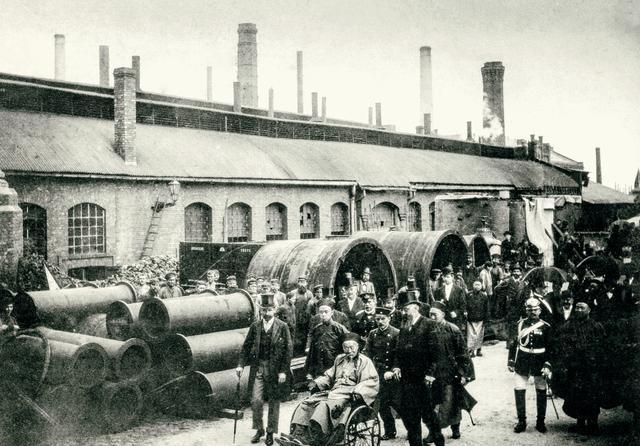

在德国,李鸿章亲眼目睹了工业化的生产场地,搞清楚了现代企业是怎么运行的,还亲眼见识了德国那些威力巨大的武器装备。

说实在的,几十年前,李鸿章也去欧洲逛了好几个大国,跟英国、德国做了不少大规模的军火买卖。

不过现在,当他再次回到这个地方,却惊讶地发现,自己以前所了解的那些东西,早就已经跟不上时代了。

李鸿章对那飞速发展的工业科技,心里头真是既眼馋又犯怵。

当然,李鸿章除了得到了些超乎寻常的眼界外,也碰到了一些不太顺心的事儿。

欧洲人对他表现得挺客气,但从他们说话做事的样子来看,明显能感觉到他们对清朝人有点看不起。

就像德国的那个大佬俾斯麦,虽然他跟李鸿章见了面,还聊了天,但明眼人都能瞧出来,他那礼貌啊,也就仅仅是礼貌而已。

那种一沉默对方就不理睬的氛围,让经验丰富的李鸿章觉得,对方打心底里瞧不上他。但李鸿章本人,对这些并不往心里去,毕竟他早已习以为常了。

身为来自一个不发达国家的人,他究竟有啥本事,能让人打心底里看得起他呢?能做到表面上和和气气,已经算是相当不容易了。

总的来看,李鸿章跑了一趟欧洲,感受挺复杂的,有高兴也有烦心,但好歹是把和沙俄保持良好关系这事儿给办妥了。

原本打算好,他早就能够回国了。只要一过苏伊士运河,他很快就能踏进家门。不过呢,这时候他突然心血来潮,想去美国逛一逛。

对李鸿章而言,美国算是个既了解又陌生的地方。他知道美国的存在,也知道它在世界上的地位,但真正深入了解,却感觉像是踏入了一个全新的世界。美国对他而言,就像是那种老朋友,虽然听说过很多关于对方的事情,但真正见面聊天时,还是会发现有很多不了解的地方。那种既熟悉又陌生的感觉,让他对美国充满了好奇和探索的欲望。

他一次都没去过美国,再说现在的美国也不是啥“全球老大”,经济、工业这些方面,都还没法跟英国、德国比肩呢。

不过,就这么一个国家,成立才一百多年,工业化历史也就几十年,竟然已经把势力扩展到了亚洲,跟清政府达成了好多协议。

还有啊,早在1868年的时候,李鸿章就跟曾国藩一块,给中国的孩子们打开了去美国留学的大门。他这次去美国,就是想亲眼瞧瞧,这个历史不长的国家,到底是怎么发展起来的。

美国那边,对李鸿章的到访特别上心。为了见他一面,美国总统连假都不休了。政府里的大小官员也都接到通知,得随时准备着,好好招待中国来的使臣。

轮船在大西洋的波涛中破浪前行时,李鸿章变得特别寡言少语。他总是陷入深深的思考里,既没心思欣赏周围的景色,也没兴趣加入别人的谈话。

这次去美国访问,对他来讲,可不是件简单的事儿。他心里头,对美国那是一大堆问号,还有满满的好奇心。

这个国家借着工业化的东风快速腾飞,现在到底变成了啥样?它的经济发展和老百姓的日子,究竟过得如何呢?

这些问题老是在李鸿章脑子里转,让他晚上都睡不好觉。他特别想看看美国到底啥样,好把自己心里的那些疑问都给弄清楚。

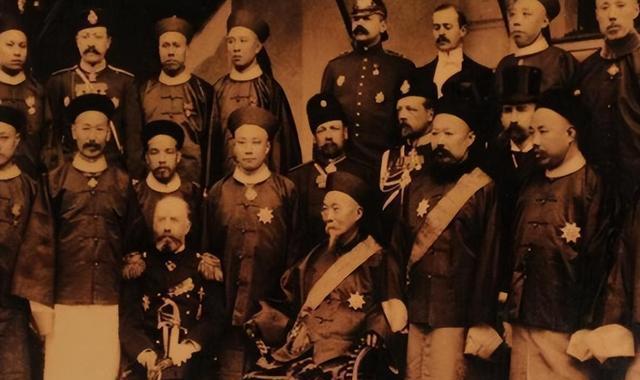

李鸿章到港口那天,他一早就醒了,挑了件能显示大清威风的官衣穿上,还挂上了亮晶晶的朝珠,想要亮出“天朝大国”的派头。

没一会儿,他就慢悠悠地从舷梯上下来了,后面跟着四十多个随从,都捧着各种珍稀宝贝,还有三百多件行李,那阵仗大得惊人,想显示“清国”多么有钱有势。但搁现在看,这做法简直让人哭笑不得。

美国人给李鸿章搞了个超热闹的欢迎活动,港口挤满了来看热闹的美国老百姓。大家都瞪大眼睛,好好瞧了瞧这位被称作“东方铁腕政治家”的李鸿章,看看他长啥样,穿的啥,一举一动都咋样。

美国总统克利夫兰亲自到场,用最隆重的方式欢迎从远方赶来的重要客人。他给了李鸿章一个大大的拥抱,还说要亲自带着李鸿章去“感受一下美国的独特风情”。

不久,李鸿章他们就到了美国人给他们订好的住处,就是纽约那个有名的华尔道夫酒店。

这座西式建筑挺有现代感,大厅里亮堂堂、金灿灿的,像是个超炫的梦境,给那些清朝的大人们带来了极大的冲击,他们以前可从没见过这种场面。

瞅着眼前这些东西,李鸿章心里头不由得浮现出清朝老百姓用的那煤油灯,还有慈禧太后头一回瞅见电灯时那惊奇的样子。坐在这酒店亮堂堂的灯光下,他感到一种说不出的无奈。

在华尔道夫酒店吃饭的时候,大厨专门给李鸿章弄了些特别好吃的菜。服务员态度特别好,介绍菜品的时候特别细心,让人感觉特别舒服。

尽管李鸿章的手下为此都挺高兴,但他自己心里头却没啥乐呵的。很明显,那些西方的服务人员,挑的时间真是刚刚好,对中国的一套规矩也是门儿清。

跟那些世界强国比起来,清朝的那些大官们呢,压根儿没心思去了解它们。他们还死抱着自己是天下老大的美梦,自己骗自己,根本不想清醒过来。

接下来,美国人搞了个访问活动,李鸿章得在酒店里头,跟美国记者一对一聊聊。

他一到记者会,问题就一个接一个地来,快得让人都来不及回答。但李鸿章可是个老练的“洋务派”,应付这种场合,对他来说简直是小菜一碟。

有个记者率先发问,他问李鸿章,在美国待这么久,啥东西给他留下的印象最深刻。

李鸿章咳了一声,开口说道:

到了美国,我啥都觉得新鲜。但最让我吃惊的还是你们那摩天大楼。不管是在港口还是酒店房里,满眼都是二十多层往上的高楼大厦。在中国我可从来没见过这么高的建筑。不过我挺担心的,这么高的楼,遇到大风天,能挺得住吗?

看到美国那些摩天大楼,李鸿章头一个念头竟然是担心起台风来。这说明,他心里头认为,这些大楼根本挡不住天灾。

在他看来,那些房子要么是木头搭的,要么就是砖石块垒起来的,像那种大块头的水泥钢筋大楼,他压根儿就没听说过。这话一出,也显得他见识有点短浅。

后来,有记者问起中国人的教育状况。李鸿章实话实说,他说在中国,大部分孩子都没法上学读书,至于女孩子能上学的情况,那就更是屈指可数了。

这话一说出口,清政府的衰败无能就又一回暴露在了美国人眼皮底下。打那以后,李鸿章明显感觉到美国人那股子自视甚高的劲儿又上来了。

说到底,清王朝教育那么落后,连当朝宰相都不懂啥现代文明,美国人干嘛要去重视或尊重它呢?

接着,记者继续提问:“您对身在美国的华侨朋友们是怎么看的呢?”

李鸿章这时猛地站直了身子,一本正经地讲道:

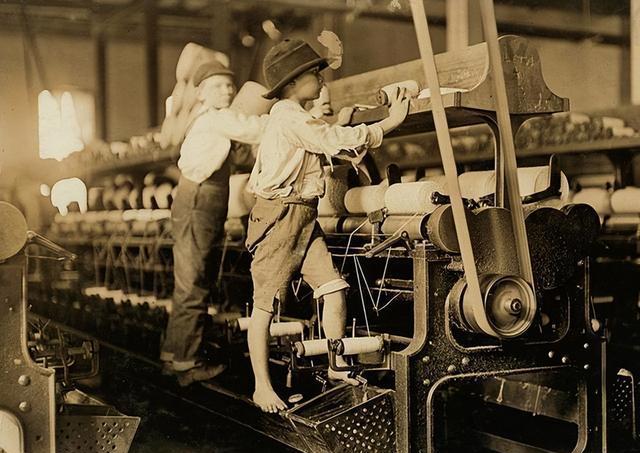

你们总说讲究自由和民主,可瞧瞧你们的排华法案,对华人而言哪有一丝自由的影子。你们把便宜的华工挡在门外,这做法可不太聪明。要我说,就该让他们参与劳动,这样一来,大家相互竞争,劳动力价格才能更低,产品的成本也能往下降,最后,市场不就更加红火了吗!

这些话让美国记者恍然大悟,明白了晚清时期的老百姓为啥会穷成那样。

1896年9月3号那天,李鸿章跟美国的几个教会头头碰了面。他们聊得很起劲,主要是围绕美国传教士来中国的事儿,还有中美两边宗教文化上那些不一样的地方。

这位宗教头头,想把美国对中国的攻打包装成文化交流。李鸿章一听这话,明显是颠倒是非,他当然不会买账。

但在美国人的强逼下,他最终还是选择了顺从。这次碰头,让他颜面尽失。

美国人的态度有了转变,这让李鸿章感到非常不痛快。在接下来的日子里,他又开始睡不着了。

不过,他到底是大清朝的代表,总得想办法挽回点颜面。所以,接下来的几天里,李鸿章就把他那件宝贝黄马褂给穿上了。

清朝时,“黄马褂”代表着极高的地位和荣耀,在当时的官员里,能穿上它的人没几个。李鸿章之所以能有一件,是因为他带领军队打败了太平天国,那是他靠真本事赢来的。

他这时候穿上黄马褂,主要就是想显摆下自己有多高贵。可他压根儿没想到,这黄马褂反倒给自己招来了祸端。

其实,美国人虽说知道点儿中国文化,但对于“黄马褂”背后的特别含义,却是一头雾水。

有些记者啊,他们只知道清朝的皇上平时爱穿金黄色的衣服。结果,就这么一知半解,有的报纸把李鸿章给错认成了“清朝皇家的人”。

这回,慈禧太后可不乐意了,心想李鸿章是不是想造反。后来,事情虽然水落石出了,但李鸿章得到的宠爱,却大不如前了。

9月14号那天,李鸿章结束了在欧美各国的出访行程,开始往国内赶。这时候,他的话明显少了,看啥都带着点怜悯的眼神。

他可能瞧见了现代工业文明的模样后,心里头对那落后的清政府失望透顶了。

尽管他身为洋务运动的重要官员,确实引进了一些国外的生产技术到国内,但这种引进究竟能产生多大的效果呢?光靠这点表面的工业化,就能让咱们国家真正强大起来吗?李鸿章心里直犯嘀咕。

但他心里明白,清朝剩下的时间已经不多了,历史不会给它太多机会。

《档案和咱们的生活》2009年第6期里头,有那么三页内容,是从34页到36页。

赖某深写了本书,名叫《李鸿章逛欧美那些事儿》。这本书主要讲了李鸿章到欧美国家考察的经历。他走访了不少地方,看到了很多新奇的东西,也增长了不少见识。李鸿章一路走,一路观察,对欧美的政治、经济、文化等方面都有了更深入的了解。在书中,赖某深详细记录了李鸿章的所见所闻。从李鸿章的视角出发,读者仿佛也跟着他一起游历了欧美各国,感受到了那个时代的风貌和变化。这本书不仅让人了解了李鸿章的个人经历,也透过他的眼睛看到了那个时代欧美的真实情况。

《聊聊中西交往的那些事儿》话说中西之间的交流与碰撞,那可真是历史悠久,故事多多。从古代开始,中西之间就有了接触。那时候,西方的商人、探险家们,漂洋过海,历经千辛万苦,来到了东方这片神秘的土地。他们带来了西方的物品和技术,也带走了东方的丝绸、茶叶和瓷器。这种你来我往的交流,让双方都大开眼界,也促进了彼此的发展和进步。随着时间的推移,中西之间的交流越来越频繁。到了近代,西方的坚船利炮打开了东方的大门,虽然这种方式有些强硬,但也确实加速了中西文化的交融。西方的科学、技术、思想开始大量涌入东方,对东方社会产生了深远的影响。同时,东方的文化、艺术、哲学也开始被西方人了解和接受,让西方世界对东方有了全新的认识。在这个过程中,中西双方都有不少杰出的人物,他们为中西交流做出了巨大的贡献。有的翻译家致力于将西方的经典著作翻译成中文,让中国人能够了解西方的思想和文化;有的学者则深入研究东方的文化,将东方的智慧和哲学传播到西方。他们的努力,让中西之间的交流更加深入和广泛。如今,中西之间的交流已经成为了一种常态。无论是经济、文化还是科技领域,中西双方都有着密切的合作和交流。这种交流不仅促进了双方的发展和进步,也让世界变得更加多元和包容。总之,中西之间的交流史是一部充满传奇和故事的历史。它见证了人类的智慧和勇气,也让我们更加珍惜和尊重不同文化之间的差异和多样性。