抗美援朝战争是新中国的立国之战,彼时,华夏大地刚刚结束数十年浩劫,百废待兴,物资匮乏,而敌人,是军事实力最强的以美国为首的联合国军,可即便敌强我弱、实力悬殊,志愿军将士们依旧打出了中国军人的风采,将敌人赶回了“三八线”以南。

这场战争,涌现出许多英雄,杨根思就是其中的一位。在敌人面前,他毫不畏缩,英勇顽强,打完最后一发子弹,这时,有40多名美军爬上山顶,危急关头,杨根思拉燃了炸药的导火索,纵身扑向敌人,与敌人同归于尽。从“战斗模范”到“战斗英雄”杨根思出生于江苏泰兴县的一个贫苦家庭,8岁那年,父亲积劳成疾,在工作时累死,体弱多病的母亲深受打击,几天后,郁郁而终。失去双亲的杨根思为了生存,不得已去地主家做零工,后来与哥哥一起去到上海,在地毯厂做苦工。1941年,地毯厂倒闭了,杨根思和哥哥回到了故乡,但是多年的辛苦劳作,哥哥的身体备受摧残,不久便在病魔的折磨下离开人世,只留孤苦伶仃的杨根思一人。失去亲人的惆怅、饱受生活的折磨,杨根思对眼前的社会深恶痛绝,他希望得到翻身。此时,爆发了黄桥决战,以黄桥为中心的抗日根据地如火如荼地建立起来,新四军和地方武装在多次进行“反扫荡”中,重挫日伪军,一时之间,共产党深得民心。满怀对革命的热情,杨根思加入了当地的民兵队。

当上民兵的杨根思表现出了他极高的作战天赋:在站岗放哨时,他总能将敌人的情况摸得一清二楚;拆除日伪军的交通干线时,他总是身手敏捷,出色地完成任务;而在与敌人打仗的过程中,他冲锋在最前面,骁勇善战,让敌人闻风丧胆。1944年3月, 新四军在抗日根据地扩军,杨根思便加入队伍,成为新四军的一员,随后便开始跟随大部队南征北战。杨根思执着坚韧,苦练技能,他每天都将手榴弹带在身边,一有时间,便投入到练习之中,逐渐地,他成为一名作战勇敢的战斗员。12月,为扩大江南解放区,新四军主力渡江南下,杨根思跟随队伍进入浙西地区,遭到了国民党顽固派的阻挠。1945年5月,国民党军第三战区副司令上官云相指挥10个师,大举发动进攻,面对悬殊的实力,新四军只能避敌锋芒,向安徽广德一带撤退。国民党军急于求成,分兵冒进,给了新四军反击的机会,于是细思军采用逐个击破的策略。杨根思和他的战友们投入到痛歼敌军52师的战斗中,当夜,他所在的班,被委派为前卫,冒着细雨,连夜出发,直逼敌军阵地前沿。杨根思用手榴弹炸掉敌人重机枪把手的哨口,经过三次冲锋后,占领了前沿阵地。

这时,不远处小山包的一间屋子里,潜伏着的敌人用重机枪连续扫射,匍匐在地的战士们无法前进,杨根思握着两枚手榴弹,在轻机枪的掩护下,冲到了屋子前,只听“轰”的一声,杨根思炸掉了敌人的火力,战士们迅速占领山头。经过4小时的激战,新四军取得最终的胜利。1945年10月,江南新四军奉命撤离江南,北上山东,开展了轰轰烈烈的大练兵运动,杨根思被师部送去学习爆破技术,经过勤学苦练,他熟练地掌握了这门技术,成为一名“爆破能手”。日本投降后,国民党密令驻泰安的日本“至锐”旅团到济南缴械投降,泰安城便由伪军接管了,为了拔掉山东解放区的残余伪军,1946年6月,新四军发动了攻打泰安的战役。伪军负隅顽抗,利用制高点,以机枪反击。新四军连忙用重火力将敌人的炮火压下,在这一瞬间,杨根思穿着装有手榴弹的“背弹衣”,冲到了敌人的屋檐下,班长吴春林带领战士们,砸开紧闭的大门,屋里的敌人扔下一串手榴弹,好几名战士负了重伤。

杨根思见状,立即冲到开阔地,连甩18颗手榴弹,其他战士趁机冲上屋去,可是伪军依然在反抗,一顿机枪扫射,杨根思的脸部受了伤,但是他依旧不下火线,凭借扎实的本领,又扔出两颗手榴弹,成功命中目标。战后,杨根思被评为“战斗英雄”的称号。“爆破大王”显神威1946年夏,国民党于全国人民的利益不顾,公然发动内战,先后占领山东枣庄、郭里集等地。10月13日,杨根思随部队向郭里集前进,他所在的九班承担“为部队打开通道”的任务,入夜,杨根思随战友们来到前沿阵地,准备偷袭,却被敌人发现了行踪,无奈之下,只能采取强攻。敌军的碉堡里喷射出阵阵火舌,杨根思奔上前去,势要一举炸掉,这次,解放军运用了一种新式炸弹:头部滚圆,尾部插木柄,形状像一颗巨大的手榴弹,重达24斤。杨根思先后两次在拉响炸弹,但均因导火索受潮未能引爆。为了充分发挥炸弹的威力,杨根思将第三枚炸弹放在前两枚下面,摆成一个倒着的“品”字,然后猛拉导火索,迅速跑开,只听得一声巨响,敌人的碉堡被炸掉大半截,解放军战士迅速冲杀上前,取得了战役的胜利。

在战后的庆功会上,杨根思因为杰出的表现,被誉为“爆破大王”。1947年1月,鲁南战场胜利在望,但是敌人依旧没有投降的意思,集中兵力负隅顽抗。13日晚,已经是九班副班长的杨根思跟随部队向敌军发起了进攻,战斗打响后,敌军据点外围的碉堡群成为解放军前进的拦路虎。杨根思带着炸药摸到了敌军碉堡门口,却被敌人发现了,好在他动作敏捷,一把拨开了准备射向他的机关枪,随后向碉堡里扔进去一颗手榴弹,第一个碉堡成功摧毁。之后,他又摸向第二个碉堡,用同样的方法炸掉。失去了外围工事,国民党残余部队龟缩在核心据点内,这里有一个圆形的巨大的碉堡,周围有三个小碉堡做屏障,东北角有一个四方形的碉堡。杨根思的任务是炸掉四方形的碉堡,他和副手抱着炸药包,在炮火的掩护下向前奔进,可是敌人在碉堡里用机枪扫射,挡住了杨根思的去路。无奈之下,杨根思只能退回战壕,稍作停歇,他再次抱起炸药,奔到四方形的碉堡前,这时,他听到里面的敌人在争吵,已经有人准备投降。杨根思当机立断,踹开碉堡的门,喊道:“缴枪不杀!”说着把炸药包往腋下一夹,右手做势拉弦。

碉堡里的敌人,看到突然出现的杨根思,顿时被吓得魂飞魄散,连忙举手投降。这场战斗,杨根思不仅为部队全歼敌人立下汗马功劳,而且还创造了单人俘获俘虏最多的记录,因此他也被评为“一级战斗英雄”。1948年9月,杨根思因在纵队学习取得优异成绩,被调到了旅司令部参谋处工作。淮海战役打响后,杨根思回到作战部队,担任三连三排排长,期间,他成功摧毁国民党守军的一个暗碉堡,歼敌一个排,荣获“华东三级人民英雄”称号。渡江战役后,杨根思升为三连副连长,1949年5月,全军首届英模大会后,他被提拔为连长。抗战多年,杨根思南征北战,屡立战功,受到了毛主席和朱总司令的接见,还邀请他参加1950年10月1日新中国成立一周年的国庆庆典。朝鲜战场,杨根思与敌人同归于尽1950年,朝鲜战争爆发,10月初,侵略军悍然越过“三八线”,不顾中国政府的警告,将战火燃烧到鸭绿江边。为了守卫国家安全,毛主席和党中央深思熟虑之后,作出了“抗美援朝”的重大决策,杨根思所在的部队作为入朝的先头部队,在山东兖州集结。

1950年11月7日,杨根思任中国人民志愿军第二十军第五十八师第一七二团第三连连长,雄赳赳气昂昂,入朝作战。11月24日,联合国军发起了大规模进攻,准备在圣诞节前结束朝鲜战争,为了粉碎敌人的野心,志愿军于11月25日发起入朝以来的第二次战役,从东西两线同时向敌军发起进攻,志愿军第九兵团在东线的长津湖地区对美军陆战第一师、步兵第七师展开了分割围歼战。11月22日,部队接到命令向长津湖一带进发,由于敌军掌握着制空权,为减少伤亡,志愿军只能白天休息,晚上前行。彼时正是朝鲜50年不遇的寒冬,而入朝的将士们大多还头戴大沿帽、身穿薄棉衣,天寒地冻中,非战斗减员的情况特别严重。杨根思指导连队战士御寒的方法,还动员大家用雪“擦手”“擦脸”,休息的时候大家围在一起互相取暖,在他的正确带领与指挥下,全连169人无一员冻伤,在指定时间内抵达了长津湖。

下碣隅里是长津湖南端的一个小镇,驻扎在此的是美陆战一师,这支部队是二战时期太平洋战场的王牌部队,第二次战役打响后,志愿军第九兵团对长津湖的美军进行了分割阻截,美陆战一师被包围,眼下他们的唯一出路,便是突围南逃。小高岭是美军南逃的唯一通道,因此这里是双方必争的战略要地,扼守此间的部队,势必会经历一场血雨腥风的恶战。营长把这个决定战局的要地交给了杨根思和他的三连,杨根思虽知对面的敌人是一支鲜有败绩的部队,但是他毅然答应,并立下军令状:人在阵地在!杨根思根据地形,在小高岭做了周密的部署,战前动员时,他向战士们提出了“三个不相信”的宣言:不相信没有完不成的任务,不相信有克服不了的困难,不相信有战不胜的敌人。

11月29日晚,准备逃跑的美军,集中炮火向小高岭进行猛烈的轰炸,小高岭顿时陷入了一片火海,杨根思指挥战士们进入掩体,待炮火停止,美军压上来的时候,杨根思下令作战,成功击退美军的第一次进攻。随后,美军又调来8辆坦克和2个连的兵力,发动了第二次冲锋,当敌人再次靠近时,杨根思命令手榴弹和机枪同时开火,虽然部分美军抱头回跑,但是后面依然有许多美军不断上涌,杨根思命令战士们上刺刀,与敌人展开了白刃战,又一次击退敌军进攻。气急败坏的敌人集中飞机、大炮,对小高岭进行轰炸,并派出数倍于三连的兵力进攻,但均无功而返,杨根思和他的战友们,凭借着顽强的战斗意志,击退了敌人八次冲锋。八次冲锋后,阵地突然安静了,阵地虽然还在三连的手中,但是只剩下了杨根思和重机枪排长,为了保存财产,杨根思命令排长将重机枪带回营部,他要孤身一人面对敌军。杨根思把所有的武器都集合起来:一颗手榴弹、一支驳壳枪、一包炸药包。

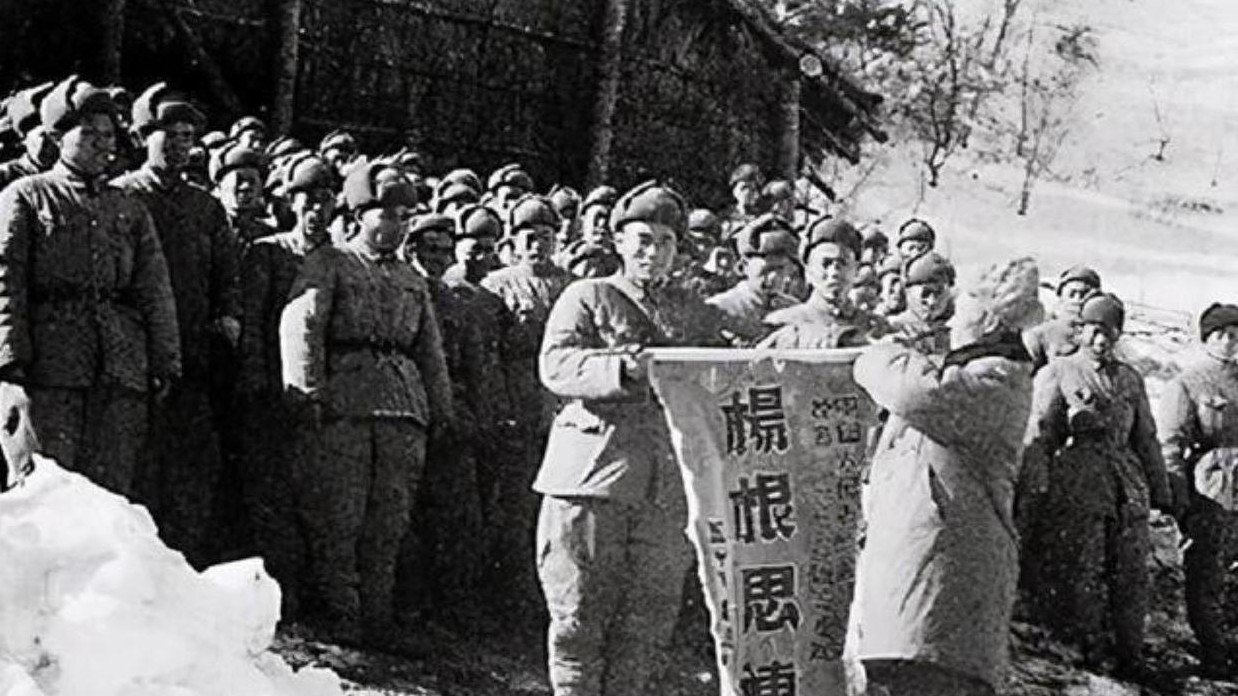

当敌人发动第九次冲锋的时候,杨根思掷出手榴弹,打光最后一发子弹,这时,40多名美军从三面包围上来,他毫不畏惧,抱起5公斤的炸药包冲到敌人面前,拉燃导火索,只听一声巨响,杨根思与40多名美军共同消失在烟雾之中。1952年5月9日,中国人民志愿军领导机关追记杨根思特等功,授予他“特级战斗英雄”的称号,他所在的连队,以他的名字命名为“杨根思连”;中国人民志愿军司令员彭德怀赞誉他是“中国人民的优秀儿子,国际主义的伟大战士,志愿军的模范指挥员”。和平幸福生活的来之不易,让我们深切缅怀那些为了今日之和平而英勇献身的英雄们!