人的修行最高境界是佛、儒、道三者融合为一。儒家的敬,道家的静,佛家的净。

敬而进,静生境,净如镜。

儒为表,道为骨,佛为心。大度观世界。

心静:

不是耳边无声,而是内心无争。

心净:

不是身上无尘,而是内心无染。

心清:

不是人生无念,而是内心无贪。

儒释道三大智慧,

(国学是古代哲学,并没有一个造物神)

是中国文化的底色,更是指引我们处世修行路上的明灯,

道家的静,儒家的敬,佛家的净

敬而进,静生境,净如镜

01

道家的静

道德经中说归根曰静静曰复命,世间万事万物的本源就是静,唯有静才能让我们回归生命,

静是出世的智慧,也是入世最好的修行

水静极则形象明,心静极则智慧生(明辨是非的智慧)

老子说孰能浊以止,静之徐清

清静自然的本体(自然无为指不执着不妄图)

道家之静,则是一种回归内心、追求平和的境界。

道家认为,世间万物皆源于道,而道的本质是宁静无为。

老子说:“致虚极,守静笃。万物并作,吾以观复。”在纷繁复杂的世界中,人们往往被外在的名利、欲望所迷惑,心灵变得浮躁不安。道家倡导通过守静,让心灵回归到虚静的状态,从而洞察事物的本质和规律。静,不是消极的逃避,而是在宁静中积蓄力量,等待时机。“夫物芸芸,各复归其根。归根曰静,静曰复命。”当万物回归到根本的宁静状态时,才能恢复其本真的生命状态。

道家的静,还体现在对自然的顺应和尊重上。“人法地,地法天,天法道,道法自然。”道家主张人类应顺应自然的节奏和规律,不强行干预,不肆意破坏。在宁静中与自然和谐相处,感受大自然的神奇与美妙。

这种静的智慧,让人们在快节奏的现代生活中,学会放慢脚步,倾听内心的声音,不被物质的诱惑和外界的喧嚣所左右。

道家的静,培养了中华民族的淡泊、豁达和包容的精神品质,使得人们在面对荣辱得失时,能够保持一颗平常心,泰然处之。

老子说:“孰能浊以澄,静之徐清。”

一杯浑浊的水,只有慢慢平静下来才能逐渐变得澄清;人心亦如此,心绪不宁时,就像浑浊的水,什么都看不清,理不顺;只有把浮躁的心安定下来,才能感悟人生、思考生活,活的轻松自在。

道家静心三诀

【静心诀】

冰寒千古,万物尤静;心宜气静,望我独神;心神合一,气宜相随;相间若余,万变不惊;无痴无嗔,无欲无求;无舍无弃,无为无我。

【清心诀】

清心如水,清水即心;微风无起,波澜不惊;幽篁独坐,长啸鸣琴;禅寂入定,毒龙遁形;我心无窍,天道酬勤;我义凛然,鬼魅皆惊;我情豪溢,天地归心;我志扬迈,水起风生;天高地阔,流水行云;清新治本,直道谋身;至性至善,大道天成。

【冰心诀】

心若冰清,天塌不惊;万变犹定,神怡气静;尘垢不沾,俗相不染;虚空甯宓,浑然无物;无有相生,难易相成;份与物忘,同乎浑涅;天地无涯,万物齐一;飞花落叶,虚怀若谷;千般烦忧,才下心头;即展眉头,灵台清幽;心无墨碍,意无所执;解心释神,莫然无魂;水流心不惊,云在意俱迟;一心不赘物,古今自逍遥。

02

儒家的敬

1️⃣是尊敬孟子有言敬人者人恒敬之。

2️⃣是敬畏子曰君子有三畏畏天命畏大人畏圣人之言,心怀敬畏之心才能行有所止,若是人生无所谓难免会肆无忌惮为所欲为,懂得敬畏之道做事才能权衡利弊,知道什么能做什么不能做。

3️⃣是谨慎《论语学而》中说敬事而信

谨慎是为人处世第一要义,凡事当存谨慎简朴之见。修己以敬行事思敬为人怀敬。

孔子曰“士不可以不弘毅,任重而道远。”

儒家 文化生而为人,就要懂得担负起责任,自强不息,奋斗不止。

将儒家的“仁、义、礼、智、信”铭记在心,从骨子里做一名君子。

技在手,能在身,思在脑,从容过生

君子求诸己,小人求诸人。 ——孔子《论语·卫灵公》自己才是最大的靠山,谁有都不如自己有。若想过得从容不慌,就要懂得让自己强大起来。

手中有谋生的技能,不断学习不断提升能力,同时还要懂得静心思考,反省总结人才能不断进步。

只思考不打拼,是白日做梦;只打拼不思考,则容易掉进陷阱。

孔子画像三千年读史,不外功名利禄;九万里悟道,终归诗酒田园

观古博今,为了名利勾心斗角、尔虞我诈,最终得到的是面目全非;我们在忙着追赶的时候,往往会因上路太久而忘记本真。

其实人生最惬意的生活,不过是诗酒田园、纵情山水,物我合一。当你累的时候,要懂得放松,劳逸结合的工作才最有效率。

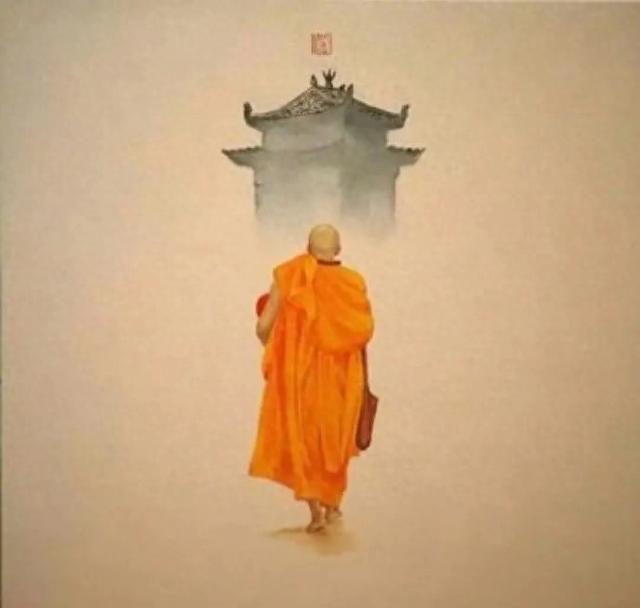

佛为心,道为骨,儒为表,大度看世界。

技在手,能在身,思在脑,从容过生活。

三千年读史,不外功名利禄;九万里悟道,终归诗酒田园。

为人处世,仁慈、豁达、责任心不可少;谋生时,边打拼边思考;工作时,不要太注重名利,劳逸结合方能事半功倍。

儒家之敬,是一种对世间万物的尊重与敬畏。

敬人,是儒家道德伦理的重要体现。

孔子曰:“君君臣臣,父父子子。”这并非是对等级制度的僵化强调,而是倡导在社会关系中,每个人都应明确自己的角色和责任,以尊敬的态度对待他人。

君要有君的风范,

臣要有臣的忠诚,

父要有父的慈爱,

子要有子的孝顺。

这种尊敬不仅体现在外在的礼仪形式上,更在于内心深处的真诚。

敬事,是儒家对事业和职责的态度。“执事敬”,要求人们在从事任何工作时,都要全神贯注,尽心尽力,以敬业的精神追求卓越。无论是治理国家的大事,还是日常琐碎的小事,都应以敬畏之心对待,不可敷衍塞责。

敬天,更是儒家思想中的重要维度。古人认为“天”代表着至高的道德法则和宇宙的运行规律,对天的敬畏促使人们遵循道德规范,自省自律,以达到天人合一的境界。

在儒家的理念中,敬不仅是一种道德规范,更是一种积极入世的力量。通过敬,人们能够建立良好的人际关系,实现社会的和谐有序;通过敬,人们能够在事业上有所成就,为社会的发展做出贡献;通过敬,人们能够与天地相通,领悟生命的意义和价值。

儒家的敬,培养了中华民族的责任感、使命感和进取精神,使得人们在面对生活的挑战时,始终保持着坚定的信念和积极的态度。

问:“静时亦觉意思好,才遇事便不同,如何?”

先生曰:“是徒知养静,而不用克己功夫也。如此,临事便要倾倒。人须在事上磨,方立得住,方能静亦定,动亦定。”

【译文】

陆澄问:“安静时我觉得自己的某种思想很好,可是一旦碰到事情,就不能按那种思路去做了,这是什么缘故?”

先生说:“这是因为你只知静心修养,而没有下克己功夫。如此,遇到事就会脚跟站不稳。人应该在事情上磨炼自己,才能立足沉稳,才能达到儒家 ‘静亦定,动亦定’的境界。”

03

佛家的净

我心净时,何时不见如来

我心净处,何处不是西天

自性清净的人,心中都有一片净土,不会被外界事物所影响。

佛语有云一念心清净处处莲花开

一个人只有看破缘法,才能生出真正的清净心,处处得自在。

延参法师:心若不动,风又奈何?人若静心岁月无恙,何不修一颗安然自如的净心,

在自己的内心世界里,修篱种菊坐卧随心。

佛家之净,是一种超越尘世、净化心灵的追求。

佛教认为,人生充满了苦难和烦恼,其根源在于人们的贪嗔痴。

只有通过修行,去除心中的杂念和执着,才能达到心灵的纯净和解脱。“心净则国土净”,强调内心的净化是实现外在世界美好的基础。

佛家的净,首先要求人们认识到世间万物的虚幻无常,不被表象所迷惑。“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。”通过对诸法空相的领悟,放下对物质和欲望的贪恋,从而达到内心的平静。

同时,佛家提倡慈悲为怀,以善良和宽容的心对待他人。“无缘大慈,同体大悲”,这种慈悲心不仅能够消除自己内心的嗔恨和怨恨,也能够为他人带来温暖和希望。

在修行的过程中,通过禅定、诵经、持戒等方式,不断地净化自己的心灵,最终实现涅槃的境界,摆脱生死轮回的痛苦。佛家的净,培养了中华民族的善良、慈悲和宽容的品德,使得人们在面对他人的过错和苦难时,能够心怀悲悯,施以援手。

若用一个字来概括儒释道的精粹,那一定是:儒家的敬,道家的静,佛家的净。

敬而进,静生境,净如镜,人生若修得此三界,必定顺风又顺水。

身存敬意,才能自持有序;

内心平静,才能神悦福生;

灵魂干净,才能不忘初心。

当一个人能修行到这三种境界时:

面对困境,可以游刃有余;

面对诱惑,依旧不忘初心;

面对生活,也能从容自若,福气和运气,也会自然而来。

愿此生,以儒为表、道为骨、佛为心,任他雨打风吹,我自闲庭信步!

古人云:“心静则神悦,神悦则福生。”

心静之人,生活积极乐观,心情常愉悦;

身边琐事也会以愉悦待之,

能量场域也会随之发生变化,福报自会源源不断。

人心,因平静而从容不迫。

生活,因平静而平安顺遂。

岁月,因平静而美好祥和。

当你摒弃杂念,内心归于平静,

会拥有无比强大的力量,

福气和好运便会如约而至。