黎深 药店智汇

近日,国家12部门联合发文,首次将零售药店纳入健康消费核心场景,政策红利与转型压力同步释放。

药店从“药品销售终端”向“健康服务枢纽”的跨越已势不可挡,哪些变革正在重塑行业规则?

政策核心:明确药店功能升级与配套支持

2025年4月,商务部、国家卫生健康委、国家药监局等12部门联合印发《促进健康消费专项行动方案》(以下简称《方案》),首次系统规划健康消费领域的发展路径,并将零售药店定位为“健康促进核心场景”,提出多项直接影响药店运营的政策方向。

1. 功能定位升级:从“卖药”到综合健康服务:

《方案》明确要求,零售药店需拓展健康促进、营养保健、慢性病管理等服务功能。具体包括:

执业药师主导的专业服务:发挥药师专业优势,开展合理用药指导、健康知识科普,尤其针对高血压、糖尿病等慢病患者的用药跟踪与教育。

“药食同源”与中医药养生:支持药店销售中药饮品、含中药成分的零食等“药食同源”类商品,并提供推拿、针灸等中医药养生服务。

部分地区已放宽相关资质要求(如暂不强制配备执业中药师),降低转型门槛。

数字化与医保支付创新:深化医保电子处方应用,依托全国统一医保信息平台推动处方流转,实现患者从医院到药店的“无缝对接”;

同时探索将中医理疗、健康监测等创新服务纳入医保试点。

2. 配套政策支持:技术、资金与监管协同:

技术赋能:鼓励药店接入“互联网+”医疗服务体系,支持智慧药房、无人零售等新业态,提升服务效率。

资金与场景支持:指导地方将符合条件的健康服务项目纳入医保支付范围,推动药店与医疗机构、社区健康中心联动,打造健康消费生态圈。

强化监管与合规要求:加大对虚假宣传、价格违法的打击力度,要求药店在拓展新业务时严守药品质量与医保基金使用规范。

行业影响:重构竞争格局,倒逼专业能力提升

新政的落地直接触达药店行业的生存逻辑,从盈利模式到竞争壁垒均面临深度调整,具体影响体现在以下四方面:

1. 服务能力成为核心竞争力。传统依赖药品差价的盈利模式难以为继。《方案》要求药店必须配备执业药师并开展健康咨询、慢病管理等服务,导致人力成本显著上升。

例如,部分省份已要求每家门店至少配备2名在岗药师。头部连锁企业凭借资金与人才优势,加速布局DTP药房(直接面向患者服务药房)、健康驿站等高端业态;

而中小药店若无法承担药师薪酬或缺乏专业培训体系,可能面临淘汰。

2. 慢病管理市场加速分化。政策明确将慢病管理列为药店核心职能,要求建立患者用药档案并提供跟踪服务。

这推动DTP药房市场规模快速增长,2023年已达680亿元,年增速超25%。

然而,该领域需配备冷链仓储、专业药师团队及医院合作资源,区域性中小药店若无法突破资源壁垒,可能错失政策红利。

3. 医保支付与处方流转重塑行业生态。全国统一的医保电子处方平台上线后,慢病复诊处方将直接流转至药店,传统“等处方”模式终结。

头部连锁药店通过提前布局处方流转系统(如与阿里健康、平安好医生合作),已占据先发优势。

例如,益丰药房医保处方流转占比达35%,而信息化水平低的中小药店可能因无法接入系统而流失客源。

4. 合规压力与市场集中度提升。政策同步强化监管,要求药店在拓展健康服务时严守合规底线。

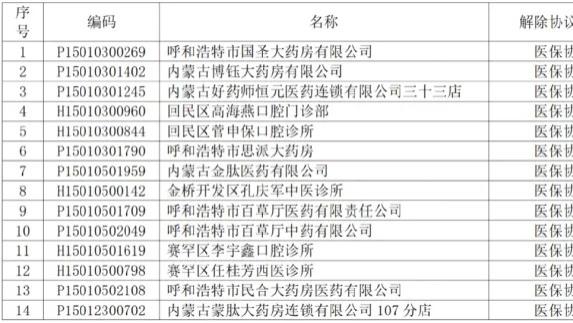

例如,国家医保局近期约谈多家连锁药店,严查医保基金使用与价格违法行为。

这一趋势加速行业洗牌:资金雄厚、管理规范的连锁企业通过并购整合扩大份额,而合规能力弱、服务单一的小型药店生存空间进一步压缩。业内预测,未来3年闭店率或达20%-30%。

药店能开医保处方,得有监控措施。预防不法分子扰乱药品。