在中国北疆的苍茫林海深处的阿里河国家森林公园,有一个叫做鄂伦春自治旗的地方。

这里承载着拓跋鲜卑族千年迁徙的史诗记忆,保留着自古贯之的鲜活的民俗风情与未被现代文明惊扰的原始风貌,是鲜卑族的发祥地。

01

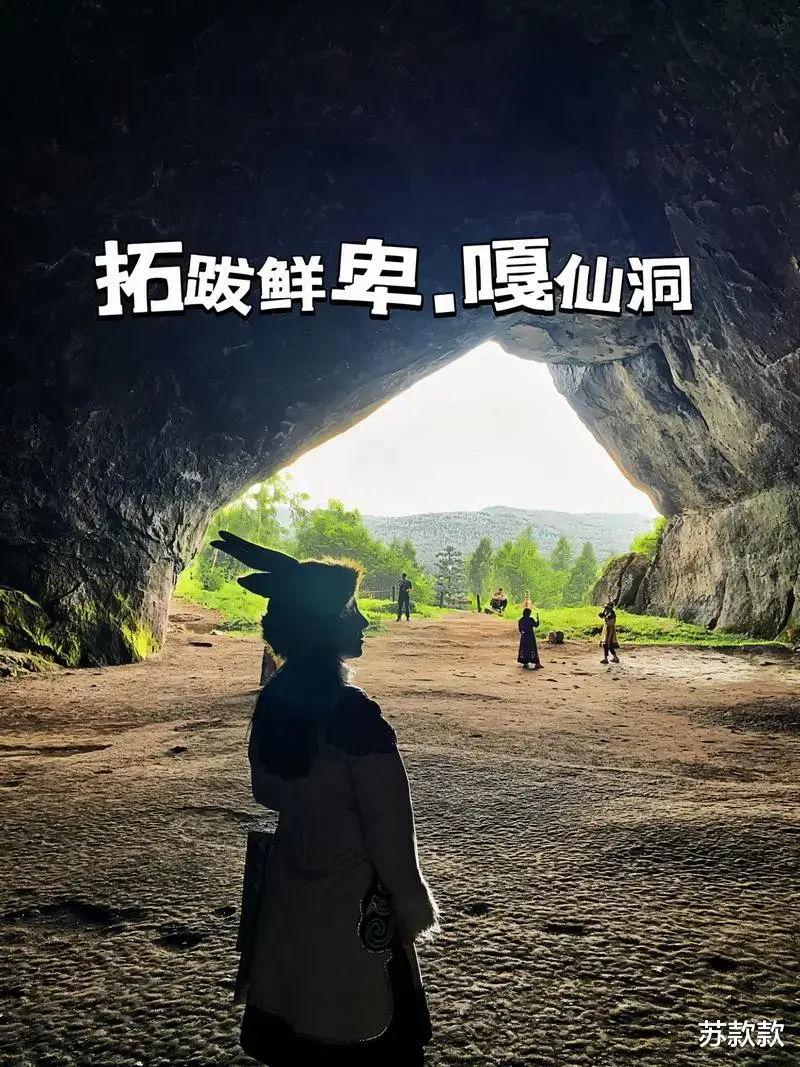

清晨薄雾中的石洞最具灵气。

一道天然石壁上的凿刻痕迹,将时光拉回1600年前。

嘎仙洞,北魏太武帝拓跋焘派遣中书侍郎李敞祭祖的圣地。

洞口悬挂着萨满神鼓与木雕图腾,向访客传递着鲜卑人对自然的敬畏。

洞内斑驳的岩画与石刻祝文,讲述着这个民族如何从大兴安岭的密林出发,一路南下缔造北魏王朝,又如何在中原文明的熏陶和融合中完成华丽蜕变。当阳光穿透洞顶的钟乳石,光影在苔痕斑驳的祭坛上流转,我们恍若看见身披兽皮的先民正围着篝火跳起祈福之舞。

当鄂伦春向导复原北魏祭祖仪式,亲手用兽皮简书写下心愿封存于“石室金匮”,祭坛下的人们仿佛真的能感受到有一股神秘的力量围绕在四周。

几千年过去,历史的长河并未淹没鲜卑族“石室金匮”的古老传说。

02

撮罗子是中国东北地区鄂伦春族、鄂温克族、赫哲族等游猎民族传统的圆锥形住房。

走进鄂伦春猎户家,圆锥形桦树皮撮罗子内,火塘永远跳动着温暖的火光。

围坐在火塘的老猎人会用鹿皮手套展示如何驯养狍子,妇女们用灵巧的手指把桦树皮制成碗碟、桦树汁酿成甜酒。

若逢盛夏,一定要尝尝鲜卑族传承的“山珍宴”。

铁锅炖狍子肉的醇香、柳蒿芽汤的清凉、野蓝莓酱的酸甜,搭配现烤的犴达犴肉串,佐以自酿的桦树皮酒,舌尖的野趣让人瞬间理解何为“靠山吃山”的豪迈。

作为森林狩猎文化传承者的鄂伦春族,“取之自然,归于自然”是他们传承至今的生存法则,也是这片土地上最美的生存智慧与自然哲学。

03

若想触摸鲜卑族跳动的文化脉搏,切莫错过篝火节与抹黑脸狂欢。

当夜幕降临,数百人围着巨型篝火跳起“罕贝舞”,长袍上的云纹刺绣随步伐翻飞,模仿雄鹰展翅的舞姿重现迁徙史诗。

抹黑脸仪式源自鲜卑萨满教“驱邪纳吉”的古老祝福。

锅底灰,在陌生人笑声中互抹,隔阂打破,化作最纯粹的欢乐印记。

沿多布库尔河徒步鲜卑古道,你可以寻找岩画中的鹿群图腾。

幸运的时候还能偶遇鄂伦春族“最后的萨满”传授祈福仪式,鹿血酒在仪式上带着一抹不可言说的野性之魅。

鄂温克、鄂伦春人对熊非常敬畏,认为熊是自己先人的化身,禁止猎捕。

每当猎到熊后,他们会割下熊头,放在树架上,燃草烟熏,叩头祭拜,认为这样,熊的灵魂才会远去。

然后慎重地驮回熊肉。

04

探索鄂伦春鲜卑秘境最佳时节是六到八月,此时林海苍翠。

九月以后的五花山斑斓如画。

来到山脚下的白银纳乡非遗馆,学习非遗手作,感受千百年前的人们的质朴。

像先民那样用狍筋编织鱼叉网、用落叶松树脂制作图腾项链,最后带一件“活着的文物”回家。

若是冬季过来,还可以坐上驯鹿拉的雪橇,开启一段极寒浪漫之旅。

当现代社会的喧嚣逐渐模糊了人与自然的边界,这里依然保留着鲜卑先民“敬天法祖,逐水而居”的生存智慧。

05

鄂伦春自治旗,不仅是一场视觉与味觉的盛宴,更是一次对生命本真的叩问。

来吧,让篝火的温度融化钢筋水泥的冷漠,让桦树皮酒的醇香唤醒血脉中的远古记忆。

从海拉尔东山机场转乘大巴至鄂伦春旗,或自驾沿G111国道穿越草原公路。

住进预定的鄂伦春特色木刻楞民宿,或是在森林营地搭帐篷观星,都将是独特的生命体验。

这片土地,正等待着你走入她宽阔而博大的心腹之地,感受她的神秘。