何伯离开战场后,法国海军少将卜罗德担任联军总司令。何伯虽然是一名海军将领,对地面战斗也有一定研究,而卜罗德是一名全职海军将领,地面战斗知识甚至还不如一名步兵少尉。在联军的作战指挥上,他只能倚重于史迪弗利将军。

老道的何伯将军把华尔视为入世未深、不知天高地厚的大男孩儿,一个半路出家的打仗玩家,虽然在作战物资上尽量满足他的需要,但骨子里不大把他当回事,仅仅是作为一个应急物件使用的。何伯因负伤退出战场后,华尔改换门庭,地位也上升了。

在史迪弗利将军眼中,华尔是一员骁勇战将。四月下旬,史迪弗利将军把一部分英军交与华尔指挥,经过清点,连华尔本人都吃惊,他居然统率着一支三千八百四十二人的部队,其中不乏英军和法军的校级军官,而且拥有三十门大炮。这支中外混编军队溯苏州河而上,向西北挺进,展开了急风暴雨般的进攻,先后攻占南翔、嘉定、青浦。

奉贤县在上海南部,南邻杭州湾,治所在南桥镇。自从丢失宁波后,江苏、上海当局以及英法美三国的在华力量对于滨海的太平军异常重视,非得及时剿灭不可。而在南桥镇驻扎着太平军一部。

太平军一般不在城镇驻军,在江河地带往往夹江或夹河筑营。做法是在两岸选择有利地形构筑营寨工事,有条件的地方营寨与营寨间设望楼,两岸之间铺设浮桥,为了防止湘军或清军水师,有时还设置拦江铁链。自太平军东进,太平军一部即攻占南桥镇,在这一带经营有年,把夹河设立的营寨安排得比较完整。河两岸各立数营,中间搭浮桥一座,以通来往。拦河搁置了几艘破船,中间有一道木栅门,用岸上的牵引车启闭,根据需要放船只来往。

对于地面作战,卜罗德将军插不上手,一般放手让史迪弗利将军指挥,而在南桥镇遇上了太平军夹河构筑的营寨,卜罗德认为此地可以充分发挥舰炮作用,于是亲自指挥南桥镇作战。

南桥镇附近的河流较浅。卜罗德将军特意挑选了一批吃水浅而炮火强的平底炮艇出击。计划用炮艇搭载联军步兵,用炮火炸开拦河设施,冲入太平军营盘,而后步兵下船逐营攻击。

五月十七日,计划启动了。战斗似乎按照卜罗德的计划进行,炮艇摧毁了太平军布设的拦河设施,把几条拦河的破船炸成了碎片。炮艇队顺利通过,又发炮把浮桥炸成几段,直插太平军两岸营寨。

卜罗德站在主炮艇艇首,叉着腰观看战斗。他全然不用在乎太平军的几杆抬枪。炮艇上搭载步兵的来复枪齐射,压制住了两岸的所有步枪火力。但是,他忽视了太平军走到哪儿就把炮台建到哪儿。当炮艇上的步兵纷纷跳上岸,向两岸的营寨攻击时,太平军炮台发炮了。头几发炮弹就命中了联军主炮艇。卜罗德登时倒在血泊中。

随队出发的联军军医进行了紧急抢救,而卜罗德被弹片击中胸部,伤势过重,几分钟后就失去了所有生命迹象。法国海军的一代精英竟然战死在中国东南的一条河沟里。

南桥镇一仗,联军固然取胜了,彻底摧毁了太平军营寨,把太平军驱逐出奉贤县,但自身伤亡也十分惨重。包括主帅在内,战死近百人,负伤二百多人。还有九艘炮艇被击沉。

卜罗德的遗体被送回上海。五月二十六日,文思主教在洋泾浜天主堂做弥撒。上海的中外要人几乎全都参加了。

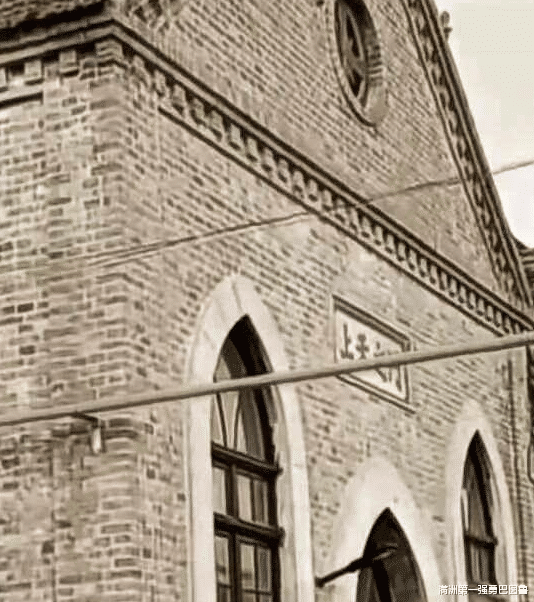

洋泾浜天主堂又称为圣若瑟堂。雍正皇帝曾经颁布上谕,称天主教为“邪教”,下令禁教并没收全部教产。道光二十六年(1846)三月,两广总督耆英在广州宣布上谕,废除雍正年间关于禁止天主教的法令,承认天主教是一种“劝人为善”的合法宗教,而后归还教产。圣若瑟堂的基址属于归还的教产,于咸丰十年(1860)四月破土动工,次年六月竣工,并举行开光典礼。该教堂早期为天主教耶稣会澳门圣若瑟堂设在上海的总账房,神职人员均由澳门圣若瑟道院委派。教堂为仿哥特式建筑,屋顶由四个小尖塔围绕一个大尖塔组成。

仪式中,英法美三国领事和史迪弗利将军、薛焕、吴煦站在靠近讲坛的第一排。联军中高级军官站在第二排。华尔和妻子杨小芳、老丈人杨坊也站在第二排。杨小芳泣不成声。

华尔搀着妻子,感觉到妻子的身体一直在剧烈颤抖。他知道。她此时哭泣也好,颤抖也好,跟战死的卜罗德关系不大,她不过是通过卜罗德之死突然间看到了上海之争的严酷,不久前英国将领负伤被抬下火线,现在又是法国将领血洒疆场。既然将官都会战死,那么在最前沿作战的那些人呢?喜欢指挥靠前的华尔呢?她在恸哭中不由抬起脸来,悄悄看了一眼华尔。华尔敏感地捕捉到了这一眼,注意到了妻子的神情。那副神情怎么看怎么像是诀别。

洋泾浜天主堂里弥漫着压抑的、难以言表的气氛。谁都知道此时为什么会如此压抑,为什么难以言表,可是没有一个人愿意捅破这层窗户纸。这时,第二次鸦片战争纵然结束一年多了。而民族耻辱是不容易忘却的,是难以消退的。英法联军火烧圆明园的硝烟仍然缭绕在清室大员的心头,大清皇室和宗室至今提起来仍然是泣不成声。但是,同是英法联军,却在上海与清室必欲除之而后快的长毛作战,近期一系列作战中,联军蒙受重大损失,英国海军少将负伤,法国海军少将阵亡,不少校级军官战死战伤,至于尉级军官死伤就更多了。

如何看待英国和法国军人在上海战场流淌的鲜血?打到京师的那批英国和法国的军人火烧圆明园,是在糟蹋大清的家产,蹂躏大清的名节;而在上海的这批英国和法国的军人在和长毛拼命,是在扶助大清啊!大清朝廷对洋人这种抛洒热血的举动就没个说法?

弥撒仪式结束了。众人刚要散去,薛焕没有和任何人打招呼,兀自走到讲坛上。众人看到他有话要说,也就停在了原处。

他别别扭扭地回身看看耶稣受难像,分明感到这里不是他应该站立的地方,但也只好在这里说了。他掏出一块黄绢,用浓重的四川口音说:“诸位,本官在到徐家汇天主堂参加这个仪式之前,刚收到皇上的一份谕旨。谕旨本当由宫里太监宣读,但是京师到此地路途遥远,太监一时赶不过来,只好由我代为宣读了。”

教堂里刹那间安静下来,几乎所有人都屏住了呼吸。

薛焕扑通一声跪了下来,展开黄绢,高声诵读起来:“法人尔卜罗德水师提督乃义存激奋之辈,此公甘蹈艰危,唯忠生勇,为讨伐长毛战死于高桥镇,不胜悲悯,特明谕嘉奖。”

不约而同,天主堂里发出一片惊叹之声,伴随着洋妇几下高声抽泣。不管是不是观察家,这时都能觉察到,这份谕旨是一道信号。火烧圆明园一年多之后,在剿灭长毛这样一个大目标下,清廷和曾经疯狂蹂躏大清的英国和法国,终于出现了缓解的迹象。

顺便说一下,从史料中看,清廷方面称卜罗德将军为“水师提督”,而在清代职官表中“提督”的弹性是很大的,从中看不出卜罗德在法国海军中的具体军衔。西方部分太平天国史学者称“法国海军上将卜罗德”。但是在上海的英法联军中,卜罗德排名在何伯之后,而何伯当时仅为英国皇家海军少将。因此,卜罗德不像是法国海军上将,起码生前不像是,壮烈之后追封是另一回事。

该说的都说完了,梁水沟随着人流走出洋泾浜天主堂。

远处,一人一马疾驰而来,像是有急事。快马赶到,跳下马的却是科克。他在人丛中拨拉着,张望着,一眼看到了梁水沟。他气喘吁吁地说:“梁通事,昨天宁绍台道张景渠大人派人赶到松江营盘找你,你不在,来人特意叮嘱我,让我务必亲自把话带给你:宁波的英国驻宁波分舰队司令丢乐德克上校命令你马上赶往宁波。”

梁水沟有些惊讶:“赶往宁波?什么事?”

科克挠了挠头:“好像还是和那两千名前海盗沟通的事。”

梁水沟愣了愣,一句话脱口而出:“这么说,宁波要开打了。”

梁水沟自从离开宁波后,那里仿佛有什么牵动着他,素来不关心时事要闻的他,也开始关注起宁波的动态。

太平军既克宁波,内政和外交,商业和生产,百端待举。好在太平军对这类事不生疏。征战数年,屡屡攻城拔寨,对刚占领地区的恢复工作早就磨合出了套路,驾轻就熟。黄呈忠和范汝增让人贴出安民告示,稳定人心。随后太平军占领当局又下达蓄发令,男人不得再剃去脑前部的头发,不得留辫子,冠用长巾,衣用短褂。

后人已经不可能知道,黄呈忠和范汝增颁布的“蓄发令”能不能推行下去。不可否认,宁波的男子和各地的男子一样,不愿意像满洲人那样,把前额的头发都剃了,更不愿意像满洲男人那样,留着一根难看的“猪尾巴”,而是愿意像自古中国男子一样蓄发。但是,谁也不知道太平军能够在宁波待多久,他们如果按照蓄发令那样做了,洋人军队和清军一旦把太平军赶走,重新占领宁波,他们的蓄发怎么能行,怕是到那个时候再剃发都来不及了。

由于还在打仗,太平军对城乡实行军事化管理,改宁波府为宁波郡,郡的首脑不叫知府,而是称为总制;县的第一把手也不叫知县,而是称为监军,乡的首脑干脆就用太平军基层部队头目的称呼,为军帅和师帅。黄呈忠和范汝增以慈溪人陆心兰为宁波郡总制,管辖着鄞县、慈溪、镇海、奉化、象山五县监军。

这些事都是在《北华捷报》上刊登的。梁水沟注意到一篇时评,这篇时评认为,长期以来,长毛的作战颇类流寇,与明末李自成起义军有几分相似。长毛在与清军、湘军的绞杀中,不大在乎一城一地得失,着重于消灭对方的有生力量,因此像旋风一样来来去去,打打杀杀的,难以停住脚步,除了安庆、九江等直接拱卫天京的城市,以至长毛东进占据的苏州,其余无论攻占哪个城市,都没有打算久留。而长毛这次占领宁波,是有长期打算的。

梁水沟注意到,太平军占领宁波后,宁波郡总制陆心兰走马上任之初,就公布要在宁波郡推行土地改革,造田册,编门牌,规定拥有五亩以下农田的农户无须纳粮。太平军还在宁波设立海关,称为天宁关,向外商征收关税。天宁关由衡天安潘起亮主持,而这个潘起亮即是当年上海小刀会的首领之一,是刘丽川的左膀右臂。还有一项重大举措,那就是允许外国人在宁波开设居留地。与土地改革和建立海关一样,这也表明太平军不打算离开宁波了。

太平军占据宁波一个多月后,时在同治元年(1862)一月中旬,美国新任驻华公使蒲安臣抵达宁波。蒲安臣长相体面,身材修长,待人接物彬彬有礼。他生于一八二○年,时年不过四十二岁。他是在哈佛大学法学院毕业的,曾经在波士顿当过几年律师,三十五岁成为美国众议院最年轻的议员。去年,也就是咸丰十一年(1861)出任美国驻华公使。他来宁波的主要目的是在考察形势后,划出一块外国人的居留地,其实,所说的外国人居留地,也就是英法美三国设在上海的那种租界,只是当时没有那么称呼。

甬江流经宁波。这条江源自浙江四明山,从镇海入海,全长二百多里。第一次鸦片战争后,陆续迁居宁波的外国人多喜欢住在甬江北岸,避免与南岸的原住民混居,躲开喧闹,图一份清静。但是,侨民集中居住区域一直没有从法律关系上明确下来。

蒲安臣来了后,由黄呈忠、范汝增陪同着,在甬江以北划了一块区域,作为外国人居留地。这一做法对双方都有利,就侨民来说,有了一块类似上海租界的地方,可以关着门不受外来的干扰过自己的日子;对于太平军来说,外国人居留地是一个和英法美三国和平相处的样板,也是袒露心迹、感召列强的标志物。

尽管带着人文、地域和政治方面的偏见,美国历史学家马士和宓亨利在《远东国际关系史》一书中也承认:宁波“业经宣布中立的外国人居留地没有受到任何骚扰,因而有大约七万中国难民逃到这个和太平军据守的府城相隔一水之遥的地方避难。”

上海没有开埠之前,宁波是江苏和浙江两省最大的海港城市,也是东南沿海最大的商港。英军在宁波是流了血的,鸦片战争中,英军攻打宁波时死伤了上百人。鸦片战争后,《南京条约》中规定宁波是五大开放口岸之一,英军没有撤离,而是在宁波盘踞下来,随即英国、法国和少量美国移民陆续迁居此地。

从那时至今,已然将近二十年了,英国人在宁波弄出一些气候来,开了不少洋行,其中很多是倒卖鸦片的。那时上海已经取代广州,成为全国最大的鸦片消费市场和集散地,进入上海的鸦片按照产地或颜色主要有产于土耳其的“乌土”,产于印度的“白皮土”和产于西亚的“红土”等。英商主要是靠鸦片发财的,如果说鸦片在上海口岸登陆还要适当遮掩的话,那么在英国人把持的宁波上岸,则是明目张胆的。在英国治下,宁波成了一个特大的毒窟。不仅如此,美国人贩子和盘踞在宁波的英国流氓沆瀣一气,大量向美国和中南美洲贩运“猪仔”,贩运人口是暴利产业,绑架“猪仔”的事情也时有发生。

太平军占领宁波,就像从苍穹中伸出来一只巨手,一把撩开了蒙盖在这片土地上的又脏又烂的棉花套子,躲在下面的跳蚤、蟑螂、臭虫向来见不得阳光,立即逃得光光的。抢劫事件一时间没有了,绑架“猪仔”的事情不再发生了。鸦片市场像凝固住了,港口的鸦片堆积着,就是没有人敢动唤。真实情况应该是,鸦片市场仍然有巨大需求,起码上海各个烟馆的主要货源都在宁波,但是英国鸦片贩子不敢供货了,宁波当地的烟馆也不敢拿货了。

黄呈忠和范汝增都身经百战,是从枪林弹雨中滚出来的甘冒锋矢的将领。但是,谁也没有想到,这对武将在接手了宁波后,对于整治城市,对于平抑物价,对于恢复物资交流,对于恢复农业生产,对于整顿社会治安,也那么得心应手。

没过多久,由于南方的米艇把大批大米运到,飞涨的米价下跌了,稳住了;铜钱涨价了,黑市的墨西哥鹰洋交易逐渐被控制住了;由于和四面的交通恢复了,生丝、茶叶等出口产品陆续到港,从山东等北方港口运出的北方货也陆续到港;潘起亮主持的天宁关的工作开始启动,无论出口还是进口,任何通过海关的货物都要缴纳少量的关税。

滞留宁波的英军注视着这个城市的苏醒,同时着手完成军事准备。准备到一定火候时,英军开始向太平军宁波管理当局找碴儿了,而找碴儿的目的是准备挑衅。不管什么人,办事情难免有个三长两短的,只要成心找碴儿,是不难找到的。

同治元年(1862)三月,太平军接管宁波已达百天,太平军举行仪式,欢迎范汝增从杭州打了胜仗归来。鸣放礼炮时,不慎一颗流弹落到了甬江北岸的外国人居留地,没有人员伤亡,却造成一小片不安。丢乐德克上校立即怒气冲冲地去找黄呈忠、范汝增交涉,而且提出了四点要求:其一,太平军向受到流弹惊吓的外国侨民正式道歉;其二,太平军的一个炮台对外国人居留地构成了威胁,这个炮台上的所有大炮必须立即搬走;其三,太平军在面对外国人居留地的城墙上巡逻,一概不得携带枪支;其四,太平军将领向驻扎宁波的英国海军将领书面保证,日后友善对待宁波的英国侨民。

四条说完了之后,这位英国皇家海军的上校撂下了一句话:“如果这四条不予接受,等待着你们的就只有战争了。”

黄呈忠答复说:“一颗流弹飞入外国人居留地,你和我们一样清楚,纯属无意。我们不可能因此就移动炮位,并撤销城墙的警戒。至于外国人居留地,只是个居留地而已。没有什么特权,它乃是属于天朝的,得像天朝其他地方一样管辖,绝不能因为里面住了些洋人就让天朝放弃管理。至于你说的等待着我们的只有战争,我也可以明确答复你。我们希望与你们友好相处,但是也不怕打仗。实话说,自从进入宁波那一天,我们就一直准备着和你们打一仗。”

翻阅太平天国史料,经常能看到太平天国将领说出这样的话,他们一点也不像天王,天王诏书里尽是些水平低劣、词不达意的“诗句”,而天王麾下将领的话则简单、质朴、明快,而且一针见血!

从史料看,范汝增的回答比黄呈忠的回答策略一些:“流弹问题,我们早就向你们解释明白了,今后就不要在这件事上一再发难了。至于外国人居留地附近的炮台,是用来防备定海清军水师的,非清军水师来不会开炮。在清军水师没有前来时,我们可以不装炮弹,堵塞炮口。你们如果不放心,可以检查。”

三月二十六日,宁绍台道张景渠会同覃凤娇为首的两千名前海盗攻陷镇海,随即扬言将向宁波大举进攻。

镇海失守的消息马上传到了宁波,宁波人心惶惶。丢乐德克和法国驻宁波分舰队司令肯尼联名照会黄呈忠、范汝增,意思是:清军进攻宁波时,太平军肯定会发炮还击。如果太平军的还击炮火惊扰了甬江北岸的外国人居留地,或者误伤了驻扎在宁波的英国和法国兵船,英国和法国军队一定会还击太平军。所以,太平军在两难处境中:不还击就会丢了宁波,还击就会和英法联军兵戎相见。从太平军的自身安全考虑,还是尽快撤出宁波,免得日后反目成仇。

黄呈忠和范汝增给丢乐德克和肯尼的回话是一份照会。这份文件文字平实,却将太平军将领的挥洒自如尽显无遗。大意是:炮台是太平军防御清军的攸关所在,清军从哪个方向来,即向哪个方向开炮。贵国既然慈厚为怀,唯恐我们伤害到甬江北岸的侨民,那么贵国就规劝清军,不要从甬江北岸进攻,我们自然就不会向甬江北岸开炮。至于贵国劝我们放弃宁波,眼下还不能考虑。如果我们打不过清军,自然会考虑放弃,但是,仗还没有打就让我们放弃,那是不可能的。

接到这份照会后,英法联军即考虑用武力与太平军对话。集结在宁波港的英国兵船有“会战”号、“林顿”号、“开斯曲尔”号和“哈代”号。法国兵船有“孔夫子”号和“星”号。

在整个太平天国战争期间,英国和法国政府一再标榜奉行中立政策。所谓的严守中立是有附带条件的,这就是太平军不能碰几个性命攸关的口岸,其中主要就是上海和宁波。当年林凤翔、李开芳率领的北伐军都打到天津了,清廷一片惶恐,京师的富户纷纷外迁,英国和法国政府也一声不吭,好像是不偏不倚,真的中立似的。英法联军从来没有像在第二次鸦片战争中与清军作战那样,与太平军正式交过手。但是,当太平军东进时,英法驻华军队也与太平军作战了,这是由于太平军打到上海门口,随后又占领了宁波。在英国人心目中,这两个地方是禁脔。英法除了在保卫上海时出动了数百人的陆战队,在宁波正式动用了舰队,准备为夺取宁波大打出手。

梁水沟是在宁波之战爆发前夕来到宁波的。他没有在宁波港上岸,炮艇直接把他带到“会战”号巡洋舰旁边。