前言:太平洋战争爆发后一年,日军船舶损失严重,运输兵员、军需品、物资原料的船舶严重不足。在中国战场上,内河航运船舶也越来越少。而且日军虽早早占领宜昌,但宜昌到岳阳的长江段为中国军队控制,武汉、宜昌之间的长江航道从未通航,日军在攻占宜昌后掠夺的大量船舶无法派上用场,当时仅停泊在宜昌附近的内河航运轮船就有五十三艘。日军急需解决这一棘手问题。

正当日军紧张战备期间,1942年12月18日,第十一军司令官冢田攻的座机在安徽太湖上空被国军第四十八军高炮部队击落。号称日军陆军“三羽鸟”之一的横山勇调任第十一军第五任司令官。横山勇在关东军中枕戈待旦了十年,日日磨砺,静待时机。他来到华中后,立即大展身手,决定发动鄂西会战,以歼灭江南地区的国军鄂西野战军,打通长江航路,加强运输力,使宜昌附近的船舶下航,弥补长江内日军航运船只的不足,同时攫取中国船舶及洞庭粮仓。横山勇的更大野心是一举攻下石牌,然后沿江而上,直捣重庆

1943年2月15日,鄂西会战打响。日军此次进攻,狡猾异常,大摆龙门阵。他们先以万余人兵分六路占据国军江北挺

进军根据地的沔阳、监利、郝穴等处。3月8日,又是数路人马渡江,分犯华容、石首、藕池、横堤寺、黄水套、斗湖堤等处,企图使国军顾此失彼,自乱阵脚。敌我双方在各据点展开争夺战,互有胜负。相持至4月下旬,各路敌军增援至六万余人,一时间,上自宜昌,下至石首、监利,沿江重要地点均配置重兵,并集中帆船、汽艇六七百只,飞机数十架,日军掀起大举进犯之势。5月初,日寇攻占南县、安乡,似将南下进犯常德。9日,日军在湖南南县厂窖小镇疯狂屠杀无辜百姓,制造了侵华第二大惨案,仅三天共杀害中国同胞三万多人,平均每天杀一万多人,为二战时法西斯一天杀人数量之最。但仅仅几天后,敌军忽转锋西向,目标直指石牌。

古镇石牌是湖北宜昌夷陵区的一座村庄,位于长江南岸,北岸是峭壁千仞。石牌因峡江南象鼻山中一类似令牌的巨石而得名。巨石高四十米,顶宽十二米,厚四米,重达四千三百余吨。

长江因它突然右拐一百一十度,构成天堑。石牌方圆七十里,上有三斗坪,是重要的军事要塞,第六战区前进指挥部、江防军总部等皆设于此。而且,沿着长江溯流而上,转过了石牌村这个弯角,长江两岸无险可守,可以直达重庆。兵临城下,重庆便唾手可得。

全面抗战到此时,已经过了第六个年头,日军仍然无法攻下重庆,这让其很不甘心。当时,要进入中国战时陪都重庆,只有四条路:第一条是从南面的云南进入,第二条是从北面的陕西进入,第三条是从西面的青藏高原进入,第四条是从东面的湖北进入。陕西有黄河天堑,陕南有胡宗南的重兵把守,陕北有八路军的根据地,日军要想进入,就要付出惨重代价。而且,就算占领了陕西,还要翻越秦岭。

而自陕西通往四川和重庆的栈道也是一夫当关,万夫莫开,日军走这条路绝无胜算。青藏高原无人区恶劣的气候比百万雄兵更恐怖,何况,要进入青藏高原,谈何容易。因此,日军要进入重庆,就选择了从南从东两条路。南面是云南,这条路几乎被日军打通,但最后惠通桥被炸断,波涛汹涌的怒江阻挡了日军的步伐。北进不成,日军只能西征。西征两条路,一条是长江水道,一条是川盐小道。川盐小道是一条在崇山峻岭间蜿蜒,只供盐夫们行走的羊肠小道,又如何能供千军万马和重炮坦克通行?所以,走长江水道,是当时日军唯一的选择。

1943年春天,日军决定孤注一掷,从千难万险的长江水路,进攻重庆。

5月25日,日军占领要隘渔阳关后,渡过清河,逼近石牌要塞;而日寇的第三十九师团主力在高木义人的率领下,从南面沿长江进犯石牌要塞。

蒋介石对石牌要塞的安危极为关注,他多次给第六战区陈诚、江防军吴奇伟发电报,一再强调必须确保石牌要塞安全。他指令“石牌要塞应指定一师死守”,并称石牌为“中国的斯大林格勒”,要不惜一切代价坚守。

陈诚选择让爱将胡琏的第十一师守卫石牌。胡琏出身于陕西华县世代务农家庭,黄埔军校四期毕业,因四期以后的黄埔军校生都未毕业,所以四期实际就成了黄埔的最后一届。而且胡琏的不少同学如林彪、谢晋元、张灵甫、陈明仁、李弥、袁国平、刘志丹、伍中豪,每一个名字都响当当,日后都成了国共两党的栋梁之材。第十一师是陈诚起家的底子,更是陈诚的命根子。第十一师为第十八军所辖,“十一”二字合为“土”,“十八”二字合为“木”,而且十一师又刚好有一个土木工程兵营,所以陈诚部队就被称为“土木系”。第十八军和第十一师出了不少名将,胡琏是此军的“八大金刚”之一;第十八军也成为国民党的“五大王牌”之一。

第十一师是精锐,理所应当然担负起驻守石牌的重任。当第十八军第十一师死守石牌要塞时,另外的四大主力也在各自忙碌,席不暇暖:王耀武和张灵甫所在的第七十四师,此刻在湖南石门阻击日军驰援鄂西;杜聿明的第五军经历了缅甸惨败,翻越了亘古无人的野人山,一路败退回国,死伤惨重,此战被杜聿明引为一生之耻辱,此时正在加紧休整练兵;孙立人的新编第一军从缅甸撤入印度,厉兵秣马,立志报仇雪恨;廖耀湘的新编第六军,那时候还没有从新编第一军中派生出来。

胡琏坚守石牌,形同孤军作战,没有人可以倚赖。而且他面对的,是实力远远超过他的海陆空立体作战的日本强寇。

胡琏带着一师人马,依托江防要塞,严阵以待。前方,江风猎猎,炮声隆隆,石牌保卫战即将打响。

1943年5月27日,石牌霞光满天,风和日丽。士兵们在写信,有的写家信,有的写“战地情书”,有的写好灵牌,交代战友,如果有谁活着回来,就逢年过节给自己烧张纸钱。师长胡琏也在写信。这天早晨,已预感到大战一触即发的胡琏起得特别早,他在晨曦中一口气写了五封诀别信,连同遗物托人一起转交给远在陕西的家人。

其中一封是给父亲的,他写道:“父亲大人:儿今奉令担任石牌要塞防守,孤军奋斗,前途莫测,然成功成仁之外,当无他途。而成仁之公算较多,有子能死国,大人情亦足慰。唯儿于役国事已十几年,菽水之欢,久亏此职,今兹殊戚戚也。恳大人依时加衣强饭,即所以超拔顽儿灵魂也。敬叩金安。”胡琏在石牌的猎猎江风中写完家信,已经抱定了必死的决心。摆在他面前的只有两条路,成功或者成仁,再没有苟且选择。在他之前,国军的各支部队已经竭尽全力,仍然没有阻挡住日军疯狂而残暴的脚步,而他便是最后一关

日军要占领石牌,进逼重庆,除非从他的尸骨上踏过去。成功成仁之间,战死成仁的几率更大,面对日军最后的疯狂,胡琏能做的,就是以死相拼。为了安慰父亲,他说,有儿子能够为国尽忠,父亲大人您一定感到欣慰。胡琏是一个孝子,在书信的最后,他恳求父亲按时吃饭,天冷加衣。即将与凶残的日军同归于尽,他还拼命安慰年迈的老父,尽最后一点孝心。

他写给妻子的信,分明就是一封临死前的遗书:“我今奉命担任石牌要塞守备,原属本分,故我毫无牵挂。仅亲老家贫,妻少子幼,乡关万里,孤寡无依,稍感戚戚,然亦无可奈何,只好付之命运。诸子长大成人,仍以当军人为父报仇,为国尽忠为宜。战争胜利后,留赣抑回陕,自择之。家中能节俭,当可温饱,穷而乐古有明训,你当能体念及之。十余年戎马生涯,负你之处良多,今当诀别,感念至深。兹留金表一只,自来水笔一支,日记本一册,聊作纪念。接读此信,勿悲亦勿痛,人生百年,终有一死,死得其所,正宜欢乐。匆匆谨祝珍重。”尽管担任师长,然胡琏能够留给妻子的遗物,只有一块手表、一支钢笔和一本日记,可谓清苦至极。他托付给妻子的后事只有一件,就是让儿子长大后当兵,为父报仇。

中午12时,烈日当头。胡琏带着所有人员跪倒在山巅之上,苍天之下。他朗声祭天盟誓:“陆军第十一师师长胡琏,谨以至诚昭告山川神灵:我今率堂堂之师,保卫我祖宗艰苦经营遗留吾人之土地,名正言顺,鬼伏神饮,决心至坚,誓死不渝。汉贼不两立,古有明训,华夷须严辨;春秋存义,生为军人,死为军魂。后人视今,亦犹今人之视昔,吾何惴焉!今贼来犯,决予痛歼,力尽,以身殉之。然吾坚信苍苍者天,必佑忠诚,吾人于血战之际,胜利即在握。此誓,大中华民国三十二年五月二十七日正午。”千钧重担,胡琏和第十一师八千名子弟兵的肩膀上,是风雨飘摇、多灾多难的中华民族,他们要以血肉之躯护佑这个在战火中饱受摧残的民族,让它免于万劫不复,免于亡国灭种。

祭天完毕后,胡琏走下凤凰山,来到了距离前线咫尺之遥的一个叫虫客蚂包的地方,坐镇指挥,等待日军进犯。

胡琏善于山地作战。他认为日寇大炮坦克武器精良,不宜硬拼,只能智取。石牌要塞一带山峦起伏、地势险峻,而敌人不擅山地作战,这是他手中唯一的利器。

胡琏利用石牌周围层峦叠嶂、壁立千仞、千沟万壑、古木参天的有利地形,构筑坚固工事,并在山隘要道层层设置鹿寨,凭险据守。他将主力部队隐匿于要塞东南北斗冲一带,只留师机关及部分兵力防守要塞。5月27日,日军一部向北斗冲发起进攻。当敌人进至一个群山环抱的山谷时,一声令下,第十一师部队突然从四面八方将敌围住,杀声震天,敌伤亡惨重。

石牌要塞保卫战打得非常艰苦,一方志在必得,一方拼死固守,双方皆伤亡惨重。在牛场坡,国军一个营与日军交战,枪炮声响了一夜,天亮后,没有一个人从山上走下来,全部牺牲了。两天后,日军为了攻占主峰大松岭,在飞机支援下,向坚守主峰阵地的第十一师一个连发起数次冲锋。战斗最紧张的时刻,前线传来师长胡琏的声音:“从明天起,我们将与敌人短兵相接……战至最后一个人,流尽最后一滴血!将敌人枯骨埋葬于此,将我们的英名与血肉涂写在石牌的岩石上。”战斗异常激烈时,陈诚电话询问胡琏:“有无把握守住阵地?”胡琏当即回答:“请放心,我誓与要塞共存亡,以保持第十八军荣誉。成功虽无把握,成仁确有决心。”

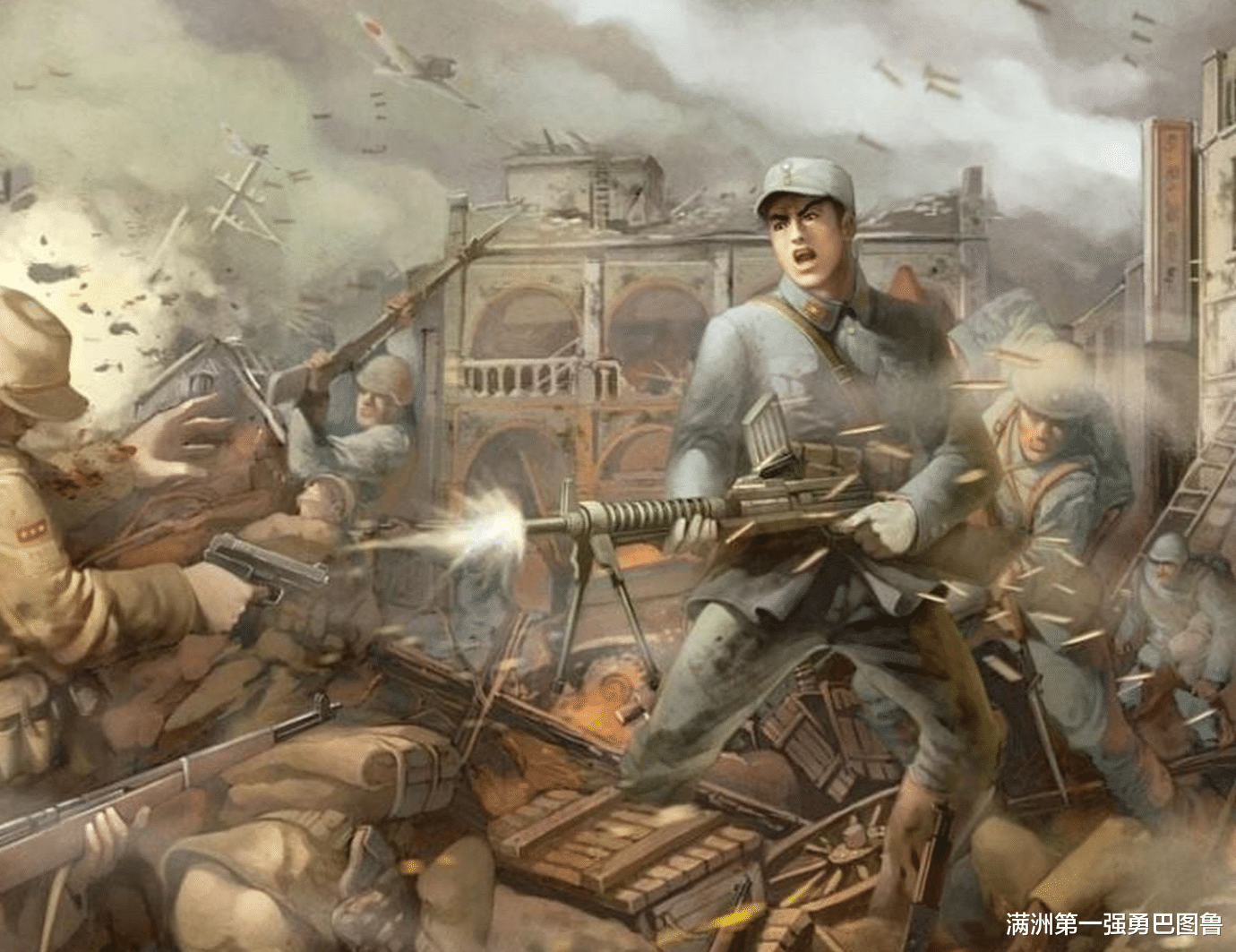

战斗最激烈时,曹家畈附近的大小高家岭战场上曾经三个小时听不到枪声,并不是因为双方停战,而是双方在进行最原始、最血腥的冷兵器搏杀———拼刺刀。越来越多的敌我双方士兵开始上刺刀———他们已经近到能够清晰地看到彼此的面庞了。这个时候,成千上万的士兵正端着刺刀冲向彼此。

敌我两军扭作一团展开肉搏战,第二次世界大战中规模最大的白刃战就此爆发。

《中国国家地理》这样描写在这场白刃战中战死的少年:“那时候,中国农民家的孩子营养普遍不好,十六七岁的小兵,大多还没有上了刺刀的步枪高。他们就端着比自己还长的枪上阵拼命。如果他们活着,都已是七八十岁的老人了。他们也会在自家的橘园里吸着小口的香茶,悠闲地看着儿孙,温暖地颐养天年。可他们为了别的中国人能有这一切,死掉了。”那个惨烈的午后,无数壮士的鲜血浸透了长江南岸的土地。三个小时没有枪声的拼杀后,白刃战落下了帷幕,一千五百名中国士兵静静地躺在中国最美的江山中。他们曾勇猛地战斗,此时却安静、腼腆,犹如他们短暂生命中的大多数时间那样。他们每个人的身后都应该有一块石牌,那就是我们给英雄们下跪的地方。

中国军队的阵地没有丢失,败退的是日本人。

在石牌外围的拼搏战中,日军一度钻隙绕过石牌,冲到距三斗坪仅六十里的伏牛山。胡琏立即命属下将国旗插到最高峰上,并严令守军不得后退一步。他用电话告诫将士:“打仗要打硬仗,这一次一定要使日军领教中国军队的作战精神!”在石牌保卫战的日日夜夜,中国守军就是凭这股精神与敌搏杀的。

由于守军意志坚决,顽强抵抗,日军久攻石牌不下,损兵折将,士气完全丧失。到了5月31日夜晚,战场上的枪炮声突然沉寂下来,第十一师的将士爬出战壕,发现进犯石牌之敌纷纷掉头东逃。

蒋介石曾对人夸奖说:“陕人是龙不是虫。”黄埔军校的陕西籍学生如关麟征、杜聿明、胡琏、张灵甫等,均有“卓著才干”。胡琏因在石牌要塞保卫战中的杰出表现,让蒋介石更加器重。第二年,胡琏奉调重庆蒋介石侍从室,并很快升任第十八军军长,成为“土木系”的中坚。