作为皇上的孩子,皇子们通常都不愁没钱花,身边女人不断,还总能得到别人的敬重。

他们真正缺少的,是那种能决定生死、掌控一切的大权力。

所以,那皇位对他们来说,特别有吸引力。

而且,对于那些皇子而言,要是他们不参与这个游戏,多半就得面临丢掉性命的下场。

所以,皇位争夺最激烈的时候,通常都是阴谋、造反和一堆怪事满天飞。

像李世民发动的那场玄武门大事件、赵光义神秘的斧头和烛光背影故事,还有雍正皇帝留下的那份继位诏书,都是历史上的大事。

直到现在,还是有挺多人觉得康熙皇帝的遗诏原本是想把皇位传给十四阿哥的。

其实,雍正是动了手脚改了那份传位诏书。

十四阿哥究竟是哪位人物?

他为啥给人感觉就像是康熙皇帝亲自选定的接班人呢?

那份诏书到底有没有被动过手脚呢?

【清朝居高不下的皇子死亡率】

清朝时候有个挺离奇的事儿。

简单来说,皇子们的死亡率非常高。

从打下全国江山的顺治皇帝算起,一直到清朝最后那个还能生孩子的皇帝光绪。

这九位皇上总共有146个儿女,但让人心疼的是,超过一半的孩子都没能长大成人,夭折的比例竟然超过了六成。

这种“悲凉”的场面,在中国历史的长河里真是少见得很。

为啥清朝那会儿会有那种情况呢?

实际上,这事儿跟清朝皇宫里头的那些特别规矩有很大关系。

清朝皇子容易早夭,主要原因有三个。首先,一些常见的健康问题经常困扰着他们。其次,生活环境也存在不少隐患。最后,医疗水平的限制也是导致皇子夭折的重要原因。

一个是早早步入婚姻殿堂,一个是出身贵族联姻,还有一个则是靠节省吃饭的钱来治病。

清朝皇宫里喜欢早点让孩子结婚生子,所以皇上们成亲都挺早的,一般也就十二三岁的样子。

拿康熙来说吧,当他的妃子荣妃给他生下第一个闺女时,康熙那时候才仅仅十三岁。

换句话说,康熙在十二岁那年,就已经有了生育孩子的经历了。

而且那时候荣妃其实也不大,生孩子的时候才十五六岁的样子。

这年纪真的是有点太不可思议了。

很遗憾,他们的娃还没到三岁就没了。

怀孕早期对女性的身体有很大的不良影响。一旦女性怀孕,如果处于早期阶段,那对她们的身体来说可不是件小事,会带来相当大的伤害。

所以,就算生产过程挺顺利,生下来的小孩身体也常常是很差的。

一般来讲,要是哪个妃子曾经怀过孕,而且还是早期的话。

那以后,她生的皇子大多都很难养活,很容易就夭折了。

说说荣妃吧,她是康熙皇帝年轻时特别喜欢的一个妃子。

他们俩感情特别好,一起迎来了好多个爱情的小生命。

康熙在二十三岁那年,荣妃已经为他孕育了五个皇子和一个公主,加起来一共有六个娃。

那这六个娃里面,到底有几个能顺利长到4岁以上的呢?

就那么两个!

皇子身体不好,老生病,宫里就琢磨出两个法子来应对。

一个办法是提前做好防备,找个普通家庭出身的妻子。

平民家的姑娘打小就得帮忙家务,动来动去的,身体锻炼得多,底子好,所以早孕这事儿对她们影响比较小。

她可不是那种从小被宠坏了的贵族小姐,身子骨弱得不行,一怀孕早期就受不了那种辛苦。

另一个方式就是靠之后的调养。

皇子身子弱,老爱生病也没关系,只要太医调理得好,能让皇子平安度过童年,那就算是闯过一大关了。

真遗憾,就像之前提到的那样,清朝的皇上们特别爱娶那些贵族家的姑娘。

比如说,荣妃她是出身于正黄旗的一个显赫家族。

太医们治病的方式挺古怪的,他们用的是饿肚子疗法。

溥仪在他的自传里提到,清朝时候,小皇子们吃啥东西管得可严了。

油腻的食物得控制点,清淡的也得悠着点,反正就是啥都得少吃点。

碰到身体不爽快,有时候还得硬抗着饿几顿。

早产出来的孩子,身体底子本来就弱,再加上没得吃,饿着肚子,那死亡率能低吗。

清代皇宫里头的吃饭规矩,到了某个岁数就会宽松不少。

皇子们以前从没享受过山珍海味的滋味,所以一碰到好吃的就容易吃得过猛。

这也是导致皇子频繁夭折的关键因素。

【康熙的子嗣】

康熙的孩子们夭折的情况其实还好,55个孩子里头有26个没能长大成人,大概就是接近一半,差不多47%的样子。

不过说到当爹这事儿,康熙皇帝肩上的担子可不轻,心理压力一点不比其他皇上小。

康熙皇帝在成年之前,他的孩子们几乎全都没能活下来,夭折率差不多就是百分之百。

康熙皇帝8岁那年就当上了皇上,按理说,他这辈子应该会儿女成群,福气满满。

康熙长大后,心里头特别难受,因为他发现,自己还没长大前生的那四个儿子和两个女儿,竟然全都没能养活到成年,一个接一个地都走了。

这对他的影响真的很大,可以说是个重重的打击。

所以,康熙对长大后才来到世上的那些孩子,心里头总是有种说不出的复杂感情。

这种心情里有心疼、恐惧还有高兴,对后来的皇位争夺战,也就是九子夺嫡,产生了很大的影响。

在皇位争夺战中,那些动念头要害亲兄弟、搞分裂的家伙,康熙基本上都把他们踢出了皇位继承人的名单。

从成年那年开始,康熙的孩子们竟然开始一个个活得更长久了。

总共有二十四个儿子长到了可以排辈分的岁数,就是能按年龄大小排顺序的时候了。

这些皇子,就是咱们平时说的那些阿哥。

四阿哥虽然在兄弟中排行老四,可他并不是康熙皇帝的第四个娃。

要是把那些早早去世的也算进来,四阿哥的位置就得往后挪,只能排到第十一位了。

在这二十几个儿子里头,康熙最瞧得上眼的是他的老七,也就是排行第二的皇子胤礽。

皇上的二儿子,是康熙帝第一个顺顺利利长大成人的正宫所生的孩子。

另外,康熙帝的第一位皇后在生产胤礽时,因为难产不幸离世。

所以在心里头,康熙是绝对放不下胤礽的。

另外,康熙对胤礽他舅舅那边的庞大家族力量也是相当防备。

胤礽的老妈出身赫舍里家,是那个家族的一份子。

这个家族啊,它的根儿能深挖到宋朝那会儿,算得上是满洲那边儿历史最久的一个大家族了。

大家可能对赫舍里家族中的几位成员都挺了解的。

就像康熙皇帝那时候的帮手大臣索尼,还有那个大权在握的索额图。

所以,不管是当个好皇帝,还是做个疼儿子的老爸,康熙都不会把胤礽晾在一边。

胤礽刚满一岁,皇上就决定让他当上了太子。

胤礽真挺给力,小小年纪文武都拿得出手,康熙对他那是相当疼爱。

等这事儿啊,真的挺磨人的。胤礽这家伙,做了三十多年的太子爷,每当康熙皇帝出去巡查或者游玩,他就得挑起大梁,负责看家护院,管理国家大事。

时间一长,胤礽渐渐觉得自己就像个真皇帝了,于是他开始不守规矩,插手起那些本不该他管的事儿来。

问题是,那些强势的君主通常没法忍受太子过度地抢夺自己的权力。

胤礽心里肯定清楚这事儿。

很多历史上的太子,像汉武帝和唐太宗的儿子们,最后都没能顺利继位,主要是因为他们和老爸抢权,结果就被废掉了。这些太子原本地位稳固,但因为不甘心只做个继承人,非要跟皇帝老子斗,最后就把自己的前程给斗没了。

但他心里还是底气十足,觉得老爸肯定舍不得对他怎么样。

从康熙14年到康熙47年,这33年里,他的太子宝座坐得稳稳当当,一直没动摇过。

但他压根没料到,康熙老早就对他有意见了,觉得他想“抢朕的风头”。

康熙四十七年,那矛盾终于绷不住了,全面爆发。

这一年,康熙和他儿子闹翻了,太子胤礽被踢下了台。

后来,胤礽虽然又被扶上了太子的宝座,可他早就不是以前那个自信满满的样子了,做起事来疯疯癫癫的。

甚至还蹦出一句“哪有当了四十年太子的道理?”这样的糊涂言论,没过几年,他又被剥夺了太子之位。

【十四阿哥与四阿哥之争】

现在,康熙得重新找个太子了。

康熙的皇子们,不是个个都想自己上阵去抢那个皇位。

不少失宠的皇子不再白费力气反抗,转而站边那些可能成为太子的兄弟,盼着能沾点即位的光,捞点好处。

最后,“皇位之争”里,有三个皇子成功走到了前台,他们就是四阿哥、八阿哥和十四阿哥。

老四和老八这两个人,想必大家都挺熟的。

不过,对于老十四的背景,可能很多人并没有那么熟悉。

他和老四其实都出自乌雅氏家族,他们是亲生的两兄弟。

乌雅氏是个出身平凡,没啥靠山的女子。

她虽然是正黄旗出身,但其实是包衣身份,说白了就是奴仆阶层的一员。

跟荣妃和赫舍里氏那高贵的出身比起来,简直没法相提并论。

她给皇帝生了三个儿子和三个女儿,其中就有老四和老十四这两个孩子。

但老四其实并非由乌雅氏一手带大。

清朝有个规矩,妃子只能生孩子,但不能亲自抚养。

雍正刚出生不久,就被交给佟佳氏来抚养了。

老十四出生时,乌雅氏已经深得康熙宠爱,因此康熙特别开恩,让乌雅氏自己亲自带养这个孩子。

所以老四和老十四并不是一块长大的,他们之间的兄弟感情挺淡的。

但对雍正而言,这事儿其实没那么糟。

佟佳氏身为皇后,能让她亲自抚养,那真是皇子们做梦都想要的好事。很多皇子都盼着呢,能有这样的机会真是太难得了。

老四和老十四在康熙那儿都特别受宠。

不过,他们受到喜爱的原因各有千秋。

康熙特别看重雍正,主要是因为雍正年纪轻轻的时候,就常常跟着他到处跑,积累了不少经验。他做起事来稳重老练,从不犯错,给人的感觉特别靠谱。

老十四之所以受到重用,是因为他打小就机灵爱学习,既会文又会武,特别能让康熙满意。

老十四这人特别重情义,八阿哥碰到麻烦时,其他那些皇子一个个都跟哑巴似的,一声不吭。就老十四站出来,挺身而出为八阿哥说话,这才让八阿哥躲过了一劫。

可能康熙觉得老十四挺像他年轻那会儿。

因此,当清准之间的冲突又一次爆发时,康熙就打算让老十四当大将军王,还准许他像皇帝出行那样去打仗。

所以,不少人都觉得康熙这是在故意磨炼老十四呢。

他打算让老十四立下赫赫军功,好为日后册封他为太子铺路。

如果不是康熙帝突然驾崩,老十四那小子说不定还有机会赢呢。

他们拿出的证据,说白了就是四和十四数字上挺接近的。

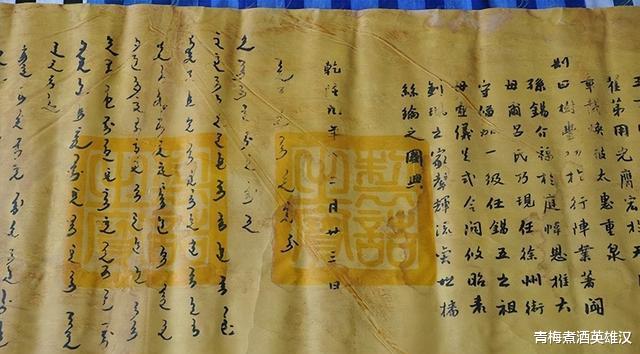

那份决定皇位继承的诏书上,原本写的是“要把皇位传给十四阿哥”,但据说被雍正皇帝动手脚改成了“皇位传给四阿哥”。

这主要是对清朝颁发诏书的一些规矩,还有那时候文字繁简使用的误会。

清朝时候,那些特别重要的皇帝命令,一般都是用汉字和满文两种语言一块儿写的。

有时候,我还会特地用蒙文再写一遍,这样就有了三份不同文字但意思一样的文件。

想要改动满文的文本,那可真是不太可能的事儿。

另外,咱们现在常用的这个“于”字,其实是从古代的“於”字简化过来的。

以前的时候,咱们现在说的“于”字,大多数情况下都是用繁体字的“於”来表示。

古代的“于”字,其实很少会出现在那些正式的书写里,所以也就根本谈不上什么改动不改动的了。

【总结】

雍正皇帝掌权那阵子,下大力气搞改革,把之前朝代留下的一大堆问题都给解决了。

这对乾隆皇帝和那时候的老百姓而言,绝对是个大好事儿。

不过,对那些习惯了奢侈生活的官员和文人来说,推行严厉的改革简直就像是要他们的命一样难。

因此,古人会编些故事,对雍正登基的正当性提出疑问,以此来表达他们的不高兴。

咱们现代人嘛,其实没必要跟着别人一起说雍正的坏话。