1997年,中国银行在进行内部审计时意外揭露了一个重大事件。

周恩来总理的个人账户中保管着一笔数额庞大的资金,总计1.2万英镑。经过详细核算,这笔资金的本金加上累计产生的利息,换算成人民币后达到了46万元。

工作人员一开始都不太相信,多次核实这个账户是否真的是周总理的个人账户。在排除了同名同姓的可能后,他们最终确认,这笔巨额资金确实属于周总理。

银行员工们得知消息后,纷纷围拢过来,就这笔巨额资金的来路展开了热烈讨论。大伙儿你一言我一语,都在琢磨这钱到底是从哪儿冒出来的。工作人员们各抒己见,场面十分热闹。

经过多次讨论仍未达成一致,大家只能将情况如实向上级汇报。

【巨款背后感人至深的故事】

1997年某日,几位工作人员登门拜访了刘本昆。

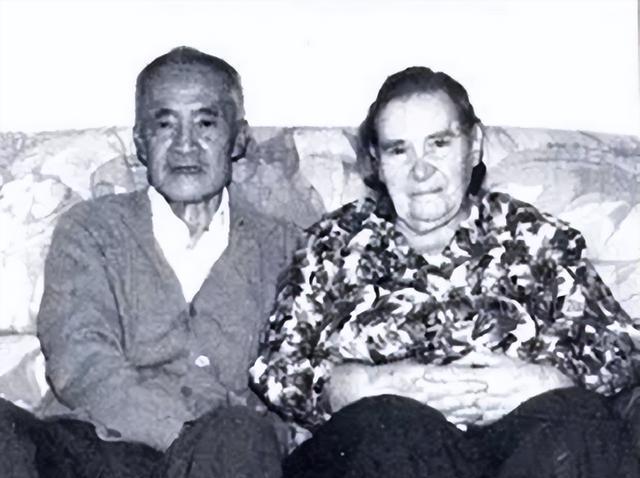

眼前的场景让人不禁心生敬意。曾经在中国银行国际部担任副总经理的他,如今过着低调的生活。由于长期患病,他需要频繁住院和购买药物,开销不小。从他和妻子的生活状况来看,似乎并不宽裕。

现场的工作人员看到这一幕,都陷入了长时间的静默。

经过一段时间的沉默,一位银行代表终于提到了一笔超过四十万元的巨额款项。

接下来,工作人员提到了周恩来总理。

调查发现,这笔巨额资金是从周恩来总理的个人银行账户中发现的。

中国人民银行的工作人员对此毫不质疑。即使不考虑匿名转账的可能性,周恩来总理也不是那种会隐瞒巨额资产的人。他的清廉品格和公开透明的作风众所周知,根本不存在私藏钱财的行为。这种猜测与周总理一贯的为人处世原则完全不符。

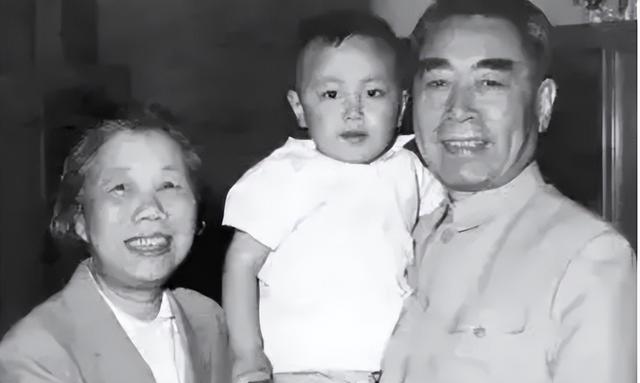

周恩来总理一生都保持着清廉自律的高尚品格,即便与夫人邓颖超都担任重要职务,他们的收入也并不高。然而,他们却毫不犹豫地将大部分薪水投入到新中国的建设事业中。这种无私奉献的精神,体现了他们对国家和人民的深厚感情,也彰显了他们作为国家领导人的责任与担当。

1960年,青海群众为了表达对中央政府支持地方发展和领导人无私付出的感激之情,自发组织捕捞了超过两千斤的鱼,计划将这些鱼作为礼物赠送给国务院,特别是送给周恩来总理。

周总理得知此事后,立即做出决定,拒绝了上千斤鱼的接收。考虑到天气炎热,鱼在运输过程中可能变质,进而损害群众利益,他指示北京工商局进行收购,并在当地以市场价格进行销售。这一决定充分体现了周总理对人民利益的重视和务实的工作作风。

最后,周总理和中央领导没有收下那两千斤鱼。他们全都分给了其他人,自己一点也没留。这体现了领导人的廉洁作风和对群众的关心。在那个年代,这种以身作则的行为对树立党的形象起到了重要作用。周总理和党中央用实际行动展示了共产党人应有的品格,为全党树立了榜样。

周总理和夫人平时生活非常简朴,即使到了除夕这样的重要节日,他们也不会铺张浪费,反而常常选择吃一些简单的饭菜来纪念过去的艰苦岁月。

中华人民共和国成立初期,国家面临繁重的经济重建任务。为了最大限度节省财政开支,中央领导集体以身作则,始终保持简朴的生活作风。在国家财政极其困难的情况下,领导人们率先垂范,将有限的资源优先投入到国家基础建设和工业发展之中。这种克己奉公的精神,体现了中国共产党人艰苦奋斗的优良传统,为国家经济建设作出了重要表率。

周总理的家庭生活极其简朴,连续三年餐桌上都没有肉食。即便在国家经济逐渐好转、新中国迎来发展曙光之际,他们家的年夜饭依然只有小米粥和包子。此外,周总理和邓颖超始终坚持将大部分工资捐献出去,这种节俭和奉献的精神始终如一。

周恩来和邓颖超夫妇为中华人民共和国的发展做出了不可磨灭的贡献,他们的卓越功绩已经永久镌刻在历史的光辉篇章中。作为新中国的重要奠基者,他们以无私奉献的精神和卓越的领导才能,在各个历史时期都发挥了关键作用。无论是在外交领域的重大突破,还是在国内建设的方方面面,他们都倾注了毕生心血。他们的崇高品德和务实作风,不仅赢得了人民的爱戴,也为后世树立了典范。他们的故事,已经成为了中国现代史中最璀璨的篇章,永远激励着后人。

在筹建新中国的过程中,周恩来总理与夫人邓颖超始终保持着简朴的生活作风,他们选择不要子女,将全部精力投入到国家建设中。正因如此,当央行审计人员发现这笔巨额资金时,他们立刻排除了这笔款项属于周总理夫妇的可能性。这不仅源于对他们生活方式的了解,更基于对他们为政清廉的深刻认知。审计人员通过综合分析,很快得出明确结论:以周总理夫妇一贯的生活作风和经济状况,这笔钱绝不可能是他们的个人财产。

经过调查发现,这笔巨额资金的源头账户归属刘本昆。

工作人员随后进行了实地走访。

刘本昆这才想起,很久之前他确实通过一个不具名的渠道,把钱打到了周总理的账户里。当时他选择隐瞒身份,直接完成了这笔转账。

刘本昆对此感到相当意外。几十年过去了,他原以为这笔钱早已用于公共事业,没想到它仍然留在周总理的账户里。

周总理收到那笔汇款后,立即决定将其归还给原主。

周恩来总理始终将百姓的福祉放在首位,他严格遵守不取群众分毫的纪律,把这笔款项存入个人账户,同时持续寻找这笔钱的真正所有者。

刘本昆心里一直觉得,当年决定把重任托付给周总理,这个选择太对了。在他看来,只有周总理才能让他完全信任,把事情办得妥妥帖帖。

【缘起伦敦,携手并进】

上世纪四十年代,刘本昆正值年轻有为的年纪,凭借出色的才能,他获得了北京银行上海分行负责人的青睐,随后被派往伦敦分行任职。

尽管身处异地,刘本昆的内心始终牵挂着家乡。

在异国他乡,他遇到了陪伴一生的伴侣。

一次红十字会的捐款箱失窃事件,让刘本昆遇到了充满热情的英国女孩多莉。

随着中国战事接近尾声,共产国际主动发起了一场支持中国共产党的募捐行动,成功筹集到一笔资金,并将其暂时存放在伦敦银行的专用账户里。

伦敦银行的内部结构错综复杂,两大党派势力暗中较劲。国民党成员一直对募捐箱里的资金虎视眈眈。当他们注意到捐款箱无人专职看管后,便趁机多次盗取其中的款项。

多莉担心资金会被非法侵占,多次向管理层反映情况,然而负责人始终采取妥协态度,不愿深究。

多莉别无他法,只能经常盯着捐款箱,一发现有人要偷,就赶紧把箱子收好。

这个行为几乎让那个女孩丢了工作。

当时她遭遇了不公正的指控,有人故意陷害她。面对这些无端的指责,她感到孤立无援,无法为自己辩解。尽管在场的同事都知道真相,却没有一个人站出来为她说话。

刘本昆是个正直的人,他看不惯那些不公的事。多莉敢于和偷东西的人周旋,这让他很佩服。而且多莉做事特别认真,从不马虎,这点也让刘本昆很欣赏。

面对指控,刘本昆挺身而出,直接与声称捐款箱被盗的举报人对质。他不仅指出了事件中的诸多可疑之处,还帮助多莉摆脱了当前的麻烦。

随着时间的推移,刘本昆独特的个性深深打动了多莉。在动荡不安的环境中,两人的情感纽带逐渐加深,彼此的关系也越发亲密。他们在这个充满不确定性的世界里,相互扶持,心灵的距离不断缩短。

在海外生活的漫长岁月里,刘本昆始终遵循着沉默是金、行动至上的处世哲学。他避免卷入无谓的纷争,也从不与人争执。尽管性格温和,但他在原则问题上却异常坚决。

1949年,随着中华人民共和国的诞生,举国欢腾。与此同时,身在伦敦的刘本昆也迎来了人生的重要转折点。经过五年的感情历程,他与多莉终于结束了漫长的恋爱关系,正式结为夫妻。

婚后,刘本昆和多莉的生活和谐美满,虽然日子平凡,但充满了幸福感。在事业上,两人彼此支持,合作默契,共同进步。

刘本昆原本计划着平静地生活,直到退休后与多莉一起返回中国。为了适应新环境,多莉特意研究了中国文化,并请刘本昆给她起了个中文名字——刘道蕊。

然而,他们的期望并未能迅速成真。本以为随着新中国的成立和战争的结束,社会将迎来和平与稳定,但国民党反动派却出乎意料地将目光转向了伦敦银行中的国家资金。

中央的决策迅速得到落实,经过各方协作,国家资产随着全球形势的缓和以及中国国际影响力的持续增强而得到保障。

中国银行的全球业务蒸蒸日上,作为该行的资深高管,刘本昆夫妇的职位随之提升,生活质量也逐步改善。

刘本昆在伦敦生活稳定,拥有房产、汽车和积蓄,看似实现了世俗意义上的成功。然而,他内心始终怀揣着一个未了的心愿——重返故土,投身祖国的现代化建设。这种强烈的归属感与使命感,促使他渴望回到中国,为国家的建设贡献自己的力量。

得知刘本昆的想法后,刘道蕊迅速作出决定,着手处理国籍变更的相关程序,并主动协助刘本昆筹备返回中国的各项准备工作。

刘道蕊的国籍变更完成后,他们回国的相关手续也顺利搞定,不过因为工作上的安排,两人一直没能动身回国。

1967年,刘本昆完成了在伦敦的工作任务,他和妻子迅速处理了当地的房产和车辆,未等资金完全到账就立即启程返回中国。

【匿名捐款,心系社会主义建设】

刘本昆怀着难以平复的激动心情重返故土,此时的他已是满头白发,不再年轻。面对这片让他日思夜想的土地,他不禁感叹时间流逝之快,岁月变迁之迅速。

鉴于刘本昆在金融领域的丰富资历和显著业绩,他归国后仅休整了两日,随即被任命为中国银行总行国际业务部门的副主管。

刘道蕊凭借长期积累的专业技能,顺利在银行获得了一个适合她的岗位。她的主要职责是培训新入职的员工,帮助他们提高业务水平和工作能力。在这个岗位上,她充分发挥了自己的专业优势,为银行的人才培养做出了积极贡献。通过系统化的培训,新员工能够更快地适应工作环境,掌握必要的专业技能,从而提升整个团队的工作效率。刘道蕊的工作不仅体现了她的个人价值,也为银行的持续发展提供了有力的人才支持。

他们对即将归国感到无比兴奋,每天都充满热情,做事一丝不苟,投入了百分百的精力。这种高涨的情绪让他们在工作中表现得格外专注和高效,仿佛每一刻都在为回国做最充分的准备。

刘本昆和妻子回国后,做了一件非常了不起的事情,他们悄悄地捐了一大笔钱。

他们计划把在英国变卖豪宅和豪车所得的款项全部捐赠给新成立的中国政府,用于支持国家的建设和发展。

由于缺乏正当的途径,刘本昆第一时间想到了向周恩来总理求助。

周恩来总理以其廉洁奉公的品格著称于世。若能将他们多年积累的财富通过周总理之手全部捐赠给国家,用于推进社会主义建设事业,这无疑是一件具有深远意义的善举。

刘本昆决定不透露身份,直接给北京发了一封信,把英国汇来的1.2万英镑悄悄地转到了周恩来总理的账户里。

周恩来总理看完来信后神情严肃。从革命年代开始,中国共产党就坚持不拿群众一针一线的纪律。现在新中国已经成立,所有的财政收支都要经过严格的审批程序。

面对这一棘手情况,周总理只能暂时将这笔款项存入自己的私人账户。同时,他立即指示工作人员迅速查明汇款人身份,以便及时将这笔资金归还给真正的主人。这一处理方式既体现了周总理对财务纪律的严格遵守,也展现了他为人处世的谨慎态度。

然而,这桩事始终未能查清。即便在周总理去世后,那笔款项依然完好无损地留存在他的账户里,没有任何变动。

随着时间的推移,银行内部人员不断轮换,日常业务繁重,无人再有余力深入调查此事,这笔巨额资金逐渐被遗忘,成为了一桩未解之谜。

周恩来总理毕生坚守清廉原则,他与夫人邓颖超将绝大部分收入用于支持国家发展,导致他们的日常生活相当简朴。他们的衣物经常缝补多次,体现出他们极高的节俭精神。

建国初期,国家经济面临诸多挑战,资金十分紧张。即便如此,周恩来总理始终坚守原则,没有动用这笔公益资金,这种廉洁自律的精神令人敬佩。

出乎所有人意料,在国外生活近30年后,一向低调节俭的刘本昆夫妇竟做出了一件震惊世人的壮举。他们的行为打破了人们对其平凡生活的固有印象,展现了不为人知的非凡一面。这对夫妇在回国后的漫长岁月里,始终保持着朴素的生活方式,却在关键时刻做出了令人瞩目的举动,完全颠覆了外界对他们的认知。他们的故事成为了一个传奇,让人们意识到平凡外表下可能隐藏着不平凡的力量。这一事件不仅彰显了他们的品格,也成为了激励他人的典范,证明了普通人也能创造非凡价值。

周总理去世后,这个案子就没人管了。过了二十多年,到了1997年,人民银行在查账的时候,才又想起来要查这个事。

多年过去,刘本昆和妻子早已将这笔钱抛诸脑后,甚至以为它早已被用于新中国的建设,不复存在。然而,令人意外的是,这笔钱不仅分文未动,而且经过数十年的积累,本金加上利息竟已超过四十万元人民币。

就在工作人员即将依据周总理的指示将款项退还至刘本昆账户时,刘本昆却出人意料地婉拒了这笔资金。

刘本昆和妻子退休后日子过得并不宽裕,加上他身体欠佳,经常需要去医院看病。尽管如此,他始终坚持一个想法:既然当初决定把钱捐给国家,就绝不会再要回来。他坚信,这笔钱一定能在需要的地方发挥作用。

面对刘本昆的坚持,工作人员最终同意了他的提议,设立了基金会,确保这笔资金被用于有需求的地方。

【结语】

在动荡的战争时期,无数勇士用各自独特的方式为光明未来铺路。他们以坚定的信念和无私的奉献,在黑暗中点燃希望之火。这些无畏的战士们通过不同的途径,为最终的胜利贡献自己的力量。他们或许来自不同背景,但都怀揣着共同的理想,为国家的解放事业奋斗不息。在那个充满硝烟与牺牲的年代,正是这些默默付出的英雄们,用自己的行动为和平的到来奠定了基石。他们的故事,成为了那个时代最动人的篇章,激励着后人继续前行。

如今,在党的指引下,我们的国家正迈向辉煌的未来。这一切成就,正是无数革命先辈用生命和热血为我们铸就的宝贵财富。

毛主席以其睿智和果断著称,周总理则以清廉和忠诚为世人所敬仰,刘氏夫妇更是以无私奉献树立了典范。这些伟人的精神品质,正是我们应当效仿的楷模。然而,中国的繁荣昌盛并非依赖于个别英雄,而是凝聚了无数普通百姓的共同努力与智慧。正是这千千万万中国人的团结奋斗,铸就了国家的强盛与辉煌。