头图由豆包生成,提示词:悲伤 孩子

一位校长曾无比心痛对我说:“我当了这么多年校长,从来没想过要劝孩子‘从家里回到学校’,你能不能帮忙看看有什么办法?”

这句话,击中了我。

作为两个孩子的父亲和一名IT工程师,我从未想过自己会与“心理健康”产生交集。

但那一刻,我意识到:那些看似遥远的“心理问题”,早已潜伏在我们的身边。

面对这样一个社会需要解决的问题,面对自己的孩子可能存在的风险,我想还是应该做点什么,在和团队熬了无数个通宵后,“爱心小叮当”诞生了——它不像传统心理咨询般神秘,却能通过AI捕捉孩子表情的细微变化,用大数据描摹出孩子的“心情晴雨表”。

有人问我:“这玩意儿真能读懂孩子的心?”其实我们更想回答的是:“当孩子连续三天避开家人目光时,当班级群里突然少了某个孩子的笑声时,这些信号,是否被真正看见?”

随着我们不断深入的研究,我发现与其说我们在开发人工智能应用,还不如说是一次家校心理健康教育的探索。

触目惊心的数据背后,藏着被忽视的求救信号

触目惊心的数据背后,藏着被忽视的求救信号

中国科学院的研究显示:超过40%的高中生、30%的初中生、甚至10%的小学生,正在被抑郁情绪所困扰。

学业压力、亲子矛盾、社交焦虑……这些词听起来抽象,却真实地压在孩子肩上。

一位班主任告诉我,班上有孩子因为成绩下滑,连续三个月不敢和父母说话;另一个孩子因父母长期争吵,悄悄在日记里写:“我是不是多余的?”

这些问题不会突然爆发,而是像暗流一样,在漫长的时光里积累、蔓延。

误解与偏见:心理健康问题≠“精神病”

误解与偏见:心理健康问题≠“精神病”

很多人听到“心理健康问题”,立刻联想到“抑郁症”“精神病”。但事实是:绝大多数孩子的情绪问题,只是一场“心灵的感冒”。

一个孩子从情绪低落到发展为抑郁症,可能需要几个月甚至几年。这期间,一次坦诚的对话、一次用心的陪伴,或许就能扭转局面。

遗憾的是,许多家长将孩子的沉默视为“叛逆”,将求助信号误解为“矫情”。

一位妈妈说:“我每天忙着赚钱供他读书,他还有什么不开心的?”可直到她看到儿子手腕上的伤痕时,才意识到自己从未真正走进孩子的世界。

从“无能为力”到“家校协同”:技术如何成为一座桥?

从“无能为力”到“家校协同”:技术如何成为一座桥?

为了找到问题的答案,我们的应用通过人工智能和大数据,尝试捕捉孩子的情绪波动。

我们为学校建立了AI无感观测的数字园丁,帮助学生时刻关注孩子的情绪变化,经过情绪变化分析和学校的情绪“轻干预”,之前那位校长所管理的学校的情绪愉悦值由18.75提升至23.29,一年内捕捉到10万余次的学生笑脸,让每一抹微笑都成为校园最温柔的笔触。

同时,在长期的数据积累过程中,我们原以为是常识的结论被彻底颠覆。以往,大家普遍认为初中阶段由于学业压力,愉悦指数会呈现出初三最低、初一最高的态势。但事实真的如此吗?

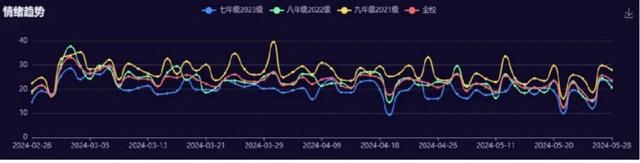

如上图所示,这是某学校学生的情绪状态图,清晰地显示出初一学生的愉悦指数最低,而初三学生的愉悦最高。

令人惊讶的是,这种情况并非仅出现在这一所学校。这背后究竟是什么原因呢?

后来,学校推测可能是小学到初中的衔接阶段变化幅度过大,孩子们难以在短时间内适应,从而导致压力剧增。发现这一问题后,该校迅速采取针对性措施,大力加强对初一学生的相关培训。经过整整一年坚持不懈的努力,初一学生的压力状况得到了显著改善。

在大众认知中,妈妈似乎总是比爸爸更关心孩子。但具体而言,这种关心程度的差异有多少呢?一组颇为有趣的数据为我们提供了参考视角。

在一年的时间跨度里,妈妈使用爱心小叮当的次数达到了111038次,而爸爸的使用次数则为35738次。诚然,仅仅依据查看照片的频率,并不能断言妈妈就比爸爸更爱孩子,毕竟爱的表达方式多种多样。不过,从这一数据不难看出,妈妈和爸爸在对孩子关心的侧重点与切入角度上,确实存在着明显不同。或许妈妈更倾向于通过日常琐碎细节来维系与孩子的紧密联系,而爸爸则以别样方式,在孩子成长过程中默默发挥着独特作用,双方关心孩子的角度犹如互补的拼图,共同拼凑出孩子成长所需的爱的全貌。

同时,我们也用爱心小叮当来关注每一位学生的细微情绪变化。

上面这张图显示的是一个孩子在一个月内的情绪变化,首先是情绪持续比较低;

其次在12月4日前后产生了很大的情绪模式变化,这是一个值得被关注的现象,事后的跟踪反馈,这个家庭的亲子关系比较严重,孩子的姐姐已经被确诊为抑郁症。

当定性和定量的数据呈现在教育者和家庭面前,会形成更好的干预模式,在家校积极干预后,这个孩子在情绪近期获得较大改善。

第二张图中反映的是一个因成绩差被父母责骂的孩子。班主任得知后,让他担任“社会课代表”,让他的认真和努力被看见,后来他的情绪不断转好,笑容也明显增多。

技术不是解药,但它让问题“被看见”。当学校与家庭共享信息、协同行动时,改变才真正开始。

守护孩子,是一场需要全社会接力的长跑

守护孩子,是一场需要全社会接力的长跑

一位心理老师的话让我印象深刻:“孩子的情绪问题,往往是家庭问题的折射。”

我们无法替孩子扛下所有压力,但可以做到:

少问“考了多少分”,多问“今天开心吗”;

把“你必须听话”换成“我一直在你身边”;

让家成为港湾,而不是战场。

技术、政策、教育理念的进步固然重要,但最根本的,是每个成年人放下焦虑,真正蹲下来,看看孩子的世界。

我们还在路上,爱心小叮当的故事未完待续

我们还在路上,爱心小叮当的故事未完待续

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

经过一段时间对“AI+心理健康教育”这条道路的探索,我们发现心理健康教育的一条最基本的理念——预防大于治疗,当孩子还处于情绪困扰的萌芽时,我们及时地进行干预和引导,才能真正地规避心理问题的发生。

因此,我们爱心小叮当后续希望建立全国中小学生情绪预警的大模型,构建基于家校数据互通的AI家庭支持陪伴系统,让每一位孩子的情绪问题被发现,被关注,被解决,让每一位家长能够以科学的方式关注、关心自己的孩子。

爱心小叮当希望真正做到将每一个孩子看在眼里,放在心上。

写在最后:

我们开发AI工具的初衷,并非为了创造一个“完美工具”,而是希望唤醒更多沉默的注视。

心理健康不是一场需要“战胜”的战役,而是一条需要“陪伴”的旅程。

“教育的目标,不是装满知识的桶,而是点亮生命的灯。”

愿我们都能成为那盏灯,照亮孩子前行的路。

—— · END · ——No.6305原创首发文章|作者 蒋立华

作者简介:爱心小叮当创始人。西安交通大学计算机软件与应用硕士,杭州启明方舟信息技术有限公司CTO。

开白名单 duanyu_H|投稿 tougao99999

欢迎点 看【秦朔朋友圈】